膀胱原发性黑色素瘤2例报告并文献复习

王 欢,杨锦建,王 军,高汉青,2,卢 帅,徐进松,赵 彤,陈丹玉,李红坤,贾占奎

(1.郑州大学第一附属医院泌尿外科,河南省泌尿外科研究所,河南郑州 450052;2郑州大学第一附属医院病理科,河南郑州 450052)

膀胱恶性黑色素瘤是一种恶性程度极高的泌尿系肿瘤,本文通过系统性回顾分析了2016年2月至2017年10月郑州大学一附院收治的2例膀胱原发性黑色素瘤患者的临床资料、随访复查结果,现结合文献复习,报道如下。

1 病例报告

病例1,男性,26岁。因“排尿困难、肉眼血尿6月余”于2016年4月入院。查体:双肾区无明显叩痛,膀胱区无隆起、无压痛,尿道外口未见明显异常。

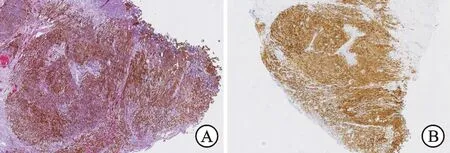

辅助检查:尿常规:红细胞(+)。膀胱镜检于膀胱颈口处可见一肿物,直径约2.0 cm,活检病理示:光镜下见细胞呈巢状或弥漫排列,具有一定异型性,部分为透亮型,部分为小细胞型,靠近边缘的肿瘤细胞呈梭形伴黑色素沉着,未累计基底;免疫组化示:CK(-),HMB45(+),Melan-A(+),CD117(±),Ki-67(20%+),病理诊断为膀胱恶性黑色素瘤(图1)。入科后经严格体检、彩色多普勒超声检查排除了原发于皮肤及其他脏器的肿瘤转移,同时也未见肿瘤其他部位转移,考虑为膀胱原发性黑色素瘤。患者因年轻拒绝行膀胱根治术,遂决定行经尿道膀胱肿瘤电切术。术后病理示:(膀胱)黑色素瘤。随访6月余,膀胱镜取活检示膀胱内复发,再次行经尿道膀胱肿瘤电切术,随访3月余,膀胱再次复发,再次行经尿道膀胱肿瘤电切术,随访9月余未见复发及转移。

病例2,男性,43岁。因“糖尿病6年余”于2016年2月入住内分泌科。既往经穿刺活检确诊为肝癌,未治疗。查体:膀胱区未触及肿物,无压痛。直肠指检前列腺稍增大,无结节。尿常规:红细胞(+++)。正电子发射计算机断层显像(positron emission tomography computed tomography,PET-CT):膀胱壁局灶性增厚,最大层面约2.5 cm×3.0 cm,考虑为膀胱癌不除外。膀胱镜检查见前顶壁一类圆形棕黑色肿物,直径约3 cm,基底宽。活检病理:镜下见肿瘤细胞呈弥漫性增生浸润,体积较大,异形性明显;胞质丰富,胞质内含有丰富的黑色素;另可见梭形细胞,形状稍不规则,核仁明显。免疫组化染色检查:CK(-),CK7(-),S-100(+),HMB-45(+),Melan-A(+),Ki-67(约30%+)。病理诊断为膀胱恶性黑色素瘤。患者经体检、彩色多普勒超声、PET-CT等检查排除了原发于皮肤及其他脏器的肿瘤转移所致,同时也未见肿瘤其他部位转移,诊断为膀胱原发性黑色素瘤。转入我科后因患者合并肝癌,全身状况差,不适合行根治性膀胱全切术,仅行经尿道膀胱肿瘤电切术,标本切面呈棕黑色,质脆软。术后病理示:(膀胱)黑色素瘤,浸润浅肌层。术后患者拒绝进一步治疗,随访20个月未见复发及远处转移,目前仍在随访中。

图1 膀胱原发性黑色素瘤细胞HE染色及免疫组化镜下观

A:肿瘤细胞异型性明显,瘤细胞形态多样,胞质丰富,核大,核仁明显(HE,×20); B:肿瘤细胞HMB45(+)SP法。

2 讨 论

恶性黑色素瘤来源于机体产黑色素细胞,是一种恶性程度较高的肿瘤,具有高度侵袭性,以皮肤或黏膜最常见,表现为色素沉着及逐渐增大的结节,部分患者甚至可出现出血、溃疡、疼痛等[1]。在世界范围内,恶性黑色素瘤发病率呈上升趋势,在美国白人中,其男女性发病率分别为18.3/10万和13.0/10 万,约占所有恶性肿瘤的4.5%,男性稍高于女性。我国恶性黑色素瘤发病率较低,但近年来有上升趋势,每年新发病例约为2万余人[2]。

恶性黑色素瘤占已报道恶性肿瘤的4%~5%[3],可以累积全身器官,然而极少发生在泌尿生殖系统,其中多见于尿道[4],而原发于膀胱的黑色素瘤极为罕见,由WHEELOCK[5]于1942年首先报道,迄今全球报道大约30例[6]。国外最新文献报道显示男女发病比例基本相等,发病年龄为7~82岁[7],与先前报告相比平均年龄明显下降,可能与疾病的认识增加有关。

膀胱原发性黑色素瘤的组织来源考虑为以下几方面:①一般认为肿瘤是胚胎分化过程中神经脊上的细胞迁移到膀胱黏膜的黑色素细胞化生引起[8];②来自正常尿路上皮内的嗜银细胞;③来自尿路上皮的化生。

目前,膀胱原发性黑色素瘤的诊断主要依赖临床症状、影像学及病理学检查。膀胱原发性黑色素瘤无特异性症状与体征,大多数患者以肉眼血尿为首发症状[4],部分患者存在尿频、尿急等下尿路症状,例1中年轻男性患者即是因血尿来院就诊。影像学检查包括彩超、CT、MRI与其他膀胱肿瘤性疾病相比无特异性,本文2例患者经彩超、CT等影像学检查均诊断为膀胱占位。该病确诊依靠病理形态学及免疫组化,光镜下大多数肿瘤表现为经典的恶性黑色素瘤,具有多型性的细胞核,瘤细胞梭形和多角形,内含黑色素颗粒,色素可多可少,甚至缺如。免疫组化染色HMB45、Melan-A、S-100 阳性[9],而角蛋白、波形蛋白染色呈阴性,HMB45是诊断黑色素瘤特异性强而敏感性较弱的指标,有文献报道HMB45在10%~40%的膀胱原发性黑色素瘤中呈阴性反应[10],因而免疫组化应当结合多项指标。国外有用尿路细胞学进行诊断的报告[11],通过尿路细胞学检查可以发现尿液中的恶性细胞,这些细胞呈蜂窝状聚集,核大且偏心分布,肿瘤细胞大小为40~50 mm,具有较高的核质比,黑色素在肿瘤细胞及巨噬细胞中的广泛存在有效证实了黑色素瘤的诊断。随着临床病理学的发展,尿路细胞学作为一种无创性检查方法应加以研究以提高该病的早期诊断率。

对于膀胱原发性黑色素瘤而言,病理学诊断并不是唯一目的,判断肿瘤的恶性程度及患者的预后更具有意义。现在普遍认为浸润深度是与预后相关的最重要因素[7],有文献分析认为细胞核有丝分裂率是另一种可以评估肿瘤恶性程度的重要指标[11]。另外有学者提出血尿这一临床表现也应该列入患者预后考虑范围。综上所述,笔者认为,在对肿瘤恶性行为进行判断时应该综合考虑病例临床特征、病理形态以及分子生物学指标等。

膀胱原发性黑色素瘤需要和下列疾病鉴别:①膀胱黑色素沉着症:是指细胞或组织中的黑色素的异常或过度聚集,是一种良性疾病,这是其与膀胱黑色素瘤最大区别,目前仅有少数病例报道[12]。②膀胱透明细胞癌:膀胱原发性黑色素瘤呈透明细胞型时,需要与其鉴别。光镜下,肿瘤细胞体积大,细胞质稀薄透明。有的呈鞋钉状细胞形态,核大,细胞质少,偶可见印戒细胞,可见大量腺样分化细胞,免疫组化上,CK7、CK20、P53、CEA、CAl25、CAl9-9、Ki67、PAX8等多表现为阳性,尤其是PAX 8多表现为强阳性[13]。③膀胱转移性恶性黑色素瘤:膀胱原发性恶性黑色素瘤临床罕见,而膀胱转移性黑色素瘤相对多见。因此,本文2例诊断时还应遵循下述标准:①无皮肤肿瘤病史;②详细检查全部体表皮肤,未发现退行性皮肤黑色素瘤;③未发现内脏原发性黑色素瘤病变;④具有膀胱原发性肿瘤扩散;⑤瘤结节附近的膀胱黏膜内必须有不典型黑色素细胞,该标准由蔡政等[14]首先进行描述。

目前,膀胱原发性黑色素瘤的治疗有许多方式,然而迄今未达成共识,这可能与文献报道较少相关,目前的一线治疗方案仍是早期手术治疗,包括经尿道膀胱肿瘤电切术,膀胱部分切除术以及膀胱根治性切除术。有学者认为膀胱根治性切除术应作为首选手术方式,然而既往的文献数据显示患者生存期不超过3年[6]。该术式与膀胱部分切除术及经尿道膀胱肿瘤切除术的效果比较尚有待观察。本文2例患者均采用经尿道膀胱肿瘤电切术,例1年轻男性拒绝行膀胱根治术,遂决定行经尿道膀胱肿瘤电切术,术后复发2次,这与先前文献报道相一致,局部肿瘤切除容易复发;例2中年男性因罹患多种疾病而采取经尿道膀胱肿瘤电切术,2例患者现仍在随访中。采用保留膀胱的术式尽管容易复发,然而这能够最大限度的提高患者的生活质量。

鉴于该肿瘤高度恶性的特性,有学者认为免疫治疗、靶向治疗可以作为膀胱恶性黑色素瘤手术后辅助治疗或姑息性治疗手段。

综上所述,膀胱原发性黑色素瘤临床罕见,其特殊的恶性生物学行为应引起临床医师的关注。目前多主张早期手术治疗,辅助治疗可能延缓肿瘤的复发及转移,但总体而言对于该病的治疗尚未达成共识,需要临床更多资料对其进行研究。