油菜与蚕豆间作模式对油菜菌核病危害及产量的影响

黄华磊,李艳花∗,肖长明,刘 涛,石有明,周 燕∗∗

(1重庆市农业科学院特色作物研究所,重庆402160;2重庆市农业科学院科技处,重庆401329)

菌核病(Sclerotiniastem rot)是由核盘菌(Sclerotinia sclerotiorum)寄生引起的一种严重的植物真菌性病害。核盘菌属于核盘菌科核盘菌属,是一种重要的植物病原真菌[1-2]。我国每年油菜菌核病发病面积可达4.7×106hm2,产量损失5%—25%,直接经济损失数亿元(人民币,下同)[3]。油菜上发生的病害种类很多,尤以菌核病危害严重,长江上中下游和东南沿海冬油菜主产区受害较为严重[4],且病情呈逐年上升态势[5]。油菜菌核病不仅降低油菜产量,且影响其品质[6-7]。各国科学家对油菜抗菌核病进行了广泛而深入的探索和研究,如通过无花瓣种质创新[8-9]、诱变育种和基因工程育种等方式培育抗菌核病的油菜,但目前尚未有通过此类途径获得抗性品种的报道[10],品种间只是耐病程度不同,因此,亟待创新有效的菌核病防治方法[11-13]。油菜菌核病以水稻、油菜轮作的防病效果较好,因菌核长期淹水存活率降低,从而使菌源减少[14]。选育抗(耐)病品种、适当晚播、合理密植、加强田间管理等措施也可对油菜菌核病有一定的防治效果[15]。据报道,不同作物间作套种、同一作物不同品种混合种植,可减少病虫杂草危害[16]。如玉米与马铃薯[17]、蚕豆与马铃薯[18]、小麦与蚕豆[19]等间作可缓解作物部分病害,提高其病害生理抗性。间套作对油菜菌核病防控效应研究鲜见报道。本试验根据油菜高大、分枝多,蚕豆较矮、分枝高度较低等特点,设置不同行比,研究二者间作依靠株型差别形成的群体结构对油菜菌核病的防控效果,旨在为利用间作控制油菜菌核病提供一定的借鉴,为探索油菜病虫草害生物防治方法提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 材料

油菜品种为‘重蓉油1号’,早熟,菌核病鉴定为感病;蚕豆品种为‘通蚕鲜8号’,粒大荚长,抗赤斑病较强。两品种均由重庆市农业科学院特色作物研究所提供。

1.2 方法

1.2.1 试验设计

于2014年和2015年在重庆市农业科学院渝西作物试验站进行定点试验,设置不同的油菜与蚕豆行比,分别为2∶2、3∶3、4∶4、5∶5、6∶6、7∶7、8∶0(油菜单作)、0∶8(蚕豆单作),共 8 个处理。 随机区组设计,3次重复。采用稻茬免耕直播,油菜株距25 cm,行距40 cm;蚕豆穴距20 cm,行距60 cm,每穴2株,各处理同一作物种植密度一致。油菜和蚕豆间距60 cm,每年10月20日同时播种。行长20 m,小区宽度按各行比确定,各处理小区宽度不等,如2∶2行比即连续种植2行油菜和2行蚕豆,小区宽为220 cm。底肥用量为腐熟农家肥45 000 kg∕hm2、过磷酸钙400 kg∕hm2和硫酸钾150 kg∕hm2。 常规田间管理。

1.2.2 菌核病调查

终花期至成熟期每10 d调查一次,分析时采用菌核病最严重时期的数值。每小区调查5点,每点连续调查10株,每处理共调查150株。根据菌盘侵染植株的部位和面积比例将病害分为0—4级[20]。0级,全株茎、枝、果轴无症状。1级,全株1∕3以下分枝数(含果轴,下同)发病或主茎有小病斑;全株受害角果数(含病害引起的非生理性早熟和不结实角果数,下同)在1∕4以下。2级,全株1∕3—2∕3分枝数发病,或分枝发病数在1∕3以下而主茎中上部有大病斑;全株受害角果数达1∕4—2∕4。3级,全株2∕3以上分枝数发病,或分枝发病数在2∕3以下而主茎中下部有大病斑;全株受害角果数达2∕4—3∕4。4级,全株绝大部分分枝发病,或主茎有多个病斑,或主茎下部有大型绕茎病斑;全株受害角果数达3∕4以上。

发病率=(发病株数/调查株数)×100%;

病情指数=Σ[(各病级株数×该病级值)/(株数总和×发病最重级代表数值)]×100。

1.2.3 主要经济性状、产量及菌核数量调查

每年5月4日左右收获,收获前取样考种,调查油菜主要经济性状。取样后不同作物各处理取10 m双行单收测产。于2015年5月及2016年5月在收获后的油菜种植区采用5点取样法取土调查菌核数量,取样点面积为0.5 m2,深度为10 cm,统计各行比处理菌核密度。

2 结果与分析

2.1 不同行比处理对油菜菌核病的防控效果

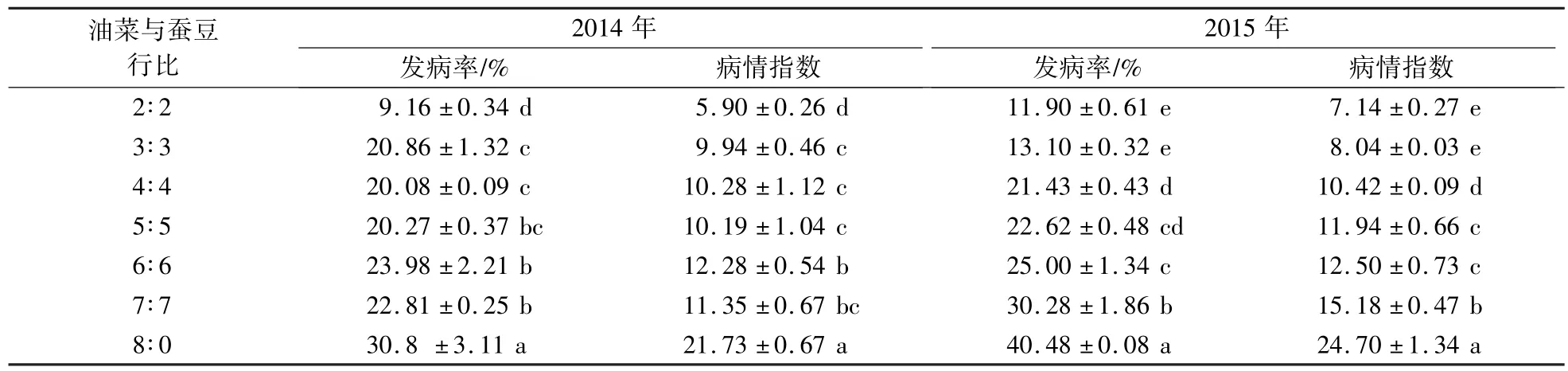

从表1可以看出,油菜菌核病病情指数和发病率在年际间存在差异,且处理间差异表现出相同的趋势。与油菜单一种植(8∶0)相比,油菜与蚕豆间作处理的油菜菌核病病情指数及发病率较低,间作能在一定程度上减轻油菜菌核病的危害。油菜与蚕豆行比为2∶2时,油菜菌核病发病率及病情指数两年均最低,其次为3∶3行比处理,两处理的油菜菌核病防控效果均显著优于油菜单一种植(8∶0)。油菜菌核病发病率和病情指数除2014年有部分处理表现不规律外,2015年及两年综合数据均呈现随行比增加而升高的趋势。综合两年数据,对菌核病控制效果较好的是油菜与蚕豆行比为2∶2和3∶3处理,两年平均发病率分别为10.53%和16.98%,病情指数分别为6.52和8.99,发病率和病情指数均显著低于其他处理。因0∶8处理为蚕豆单作,无油菜菌核病发病情况,故未列出。

表1 不同行比处理对油菜菌核病的防控效果Table 1 Prevention and control effect of different row ratio treatments on rape Sclerotinia sclerotiorum

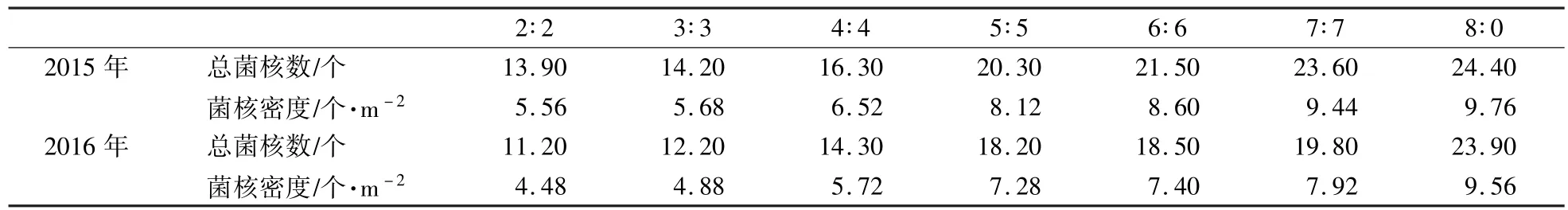

对油菜种植区土壤菌核数量调查发现,油菜与蚕豆行比为2∶2时菌核数最少,菌核密度为5.56个∕m2,其次为3∶3行比,油菜单一种植时菌核数量最多。油菜行数越多,油菜区土壤中菌核数量越多;蚕豆和油菜行数越少,小区内油菜株数越少,其土壤中菌核数量越少,间作蚕豆对油菜菌核病的发生和传播有一定的阻挡和稀释效果。2016年土壤中菌核数量及密度均较2015年降低,说明蚕豆作物种植对土壤中菌核萌发后产生的分生孢子可能有一定的阻挡效应。

表2 不同行比处理油菜田块菌核分布情况Table 2 The distribution of Sclerotia sclerotiorum in rape field of different row ratio treatment

2.2 不同行比处理对油菜主要经济性状的影响

油菜经济性状在年际间差异不显著。株高、有效分枝高度随油菜行数增加而升高,主序长度和有效分枝数随行数增加而降低(表3)。从两年平均值来看,间作油菜株高均低于单一种植,单作油菜株高最高,为239.1 cm。一次有效分枝数2∶2行比时最高,达13.8枝,随油菜行数增多基本呈现减少的趋势。间作条件下全株有效角果数和每果粒数高于油菜单一种植,且随间作行数增多呈现降低的趋势,其中2∶2、3∶3行比处理油菜的有效角果数和每果粒数显著高于其他行比处理。2014年、2015年及两年平均,各处理千粒重均差异不显著,但年际间有差异,2014年高于2015年,可能因为2015年青荚期日照少、多雨,导致灌浆较2014年差。单株理论产量随油菜行数增多呈现降低的趋势。

表3 不同行比处理对油菜主要经济性状的影响Table 3 Effect of different row ratio treatments on the main economic characters of rape

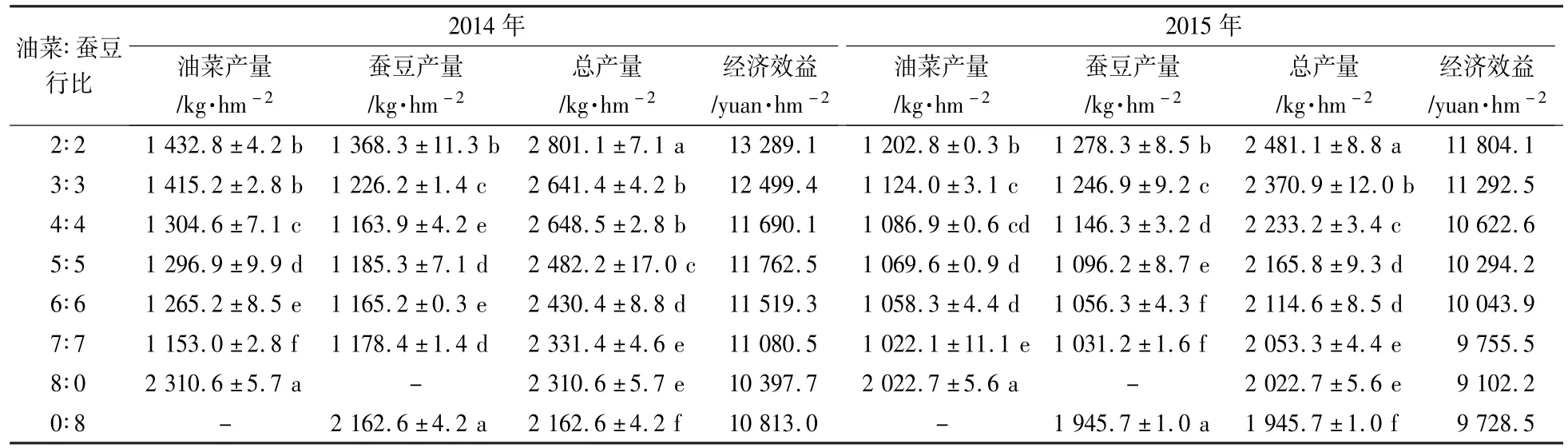

2.3 不同行比处理对油菜产量及经济效益的影响

从表4可以看出,油菜与蚕豆间作模式下油菜籽及蚕豆干籽粒的总产量均较单作高。间作时菜籽和蚕豆产量基本呈随行比增大而降低的趋势。综合两年的平均数据来看,不同间作处理总产量表现为2∶2行比>3∶3行比 >4∶4行比 >5∶5行比 >6∶6行比 >7∶7行比,其中 2∶2行比处理总产量最高,达2 641.1 kg∕hm2,两年均显著高于其他行比处理。以蚕豆5元∕kg、菜籽4.5元∕kg计算经济效益,油菜与蚕豆间作时经济效益均比单作高,其中油菜与蚕豆2∶2行比处理经济效益最高,达12 546.6元∕hm2,其次是3∶3行比。

表4 不同行比处理对产量及经济效益的影响Table 4 Effect of different treatments on the yield and benefit of rape and faba bean

3 结论与讨论

连续两年试验中,蚕豆长势并未因油菜植株高大产生部分遮阴而受影响,相反,由于蚕豆的阻隔及稀释效应,使得油菜与蚕豆2∶2行比时土壤中菌核数量最少,降低了油菜菌核病的发病率。且2∶2行比处理综合产量最高,经济效益最大,分别为2 641.1 kg∕hm2、12 546.6元∕hm2,其次为3∶3行比。油菜与蚕豆间作和油菜或蚕豆单作相比均可提高经济效益。试验表明,油菜与蚕豆间作可有效防控油菜菌核病,降低菌核病菌对油菜的危害程度及其产量损失。

利用栽培措施对油菜菌核病的防控研究多集中在选择抗病品种及调整播期、种植密度等方面,如费维新等[21]研究发现,品种和播期对油菜菌核病的影响均达显著水平,选用抗(耐)病性品种和适当晚播可有效控制或避开油菜菌核病发生。不同株高作物间作种植,可通过丰富寄主资源,降低病原菌降落在寄主植物上的种群数量,达到降低发病情况的目的。这在蚕豆∕马铃薯、大麦∕蚕豆等作物间作对病害的防控效应中已有证实[21]。因间作单位面积上弱抗植株密度降低,整体抗性得到提高,且间作时两作物的株高差形成天然通风道,可有效降低田间空气湿度,增加田间透气性,阻挡病原菌子囊孢子的互相传播和交叉侵染,减轻病害发生。本研究发现油菜单作土壤中菌核数高于间作,在一定程度上证实了这一解释。

试验地区危害蚕豆的主要病害为赤斑病,在两年的间作试验中蚕豆长势良好,不同病原菌之间是否有相互抑制作用还需进一步研究。在后续研究中,将监测间作时各作物种植区域内土壤中菌核变化情况,以详细分析间作对病菌传播的阻挡效应。