战地记者镜头里鲜活且可爱的重庆

熊怡

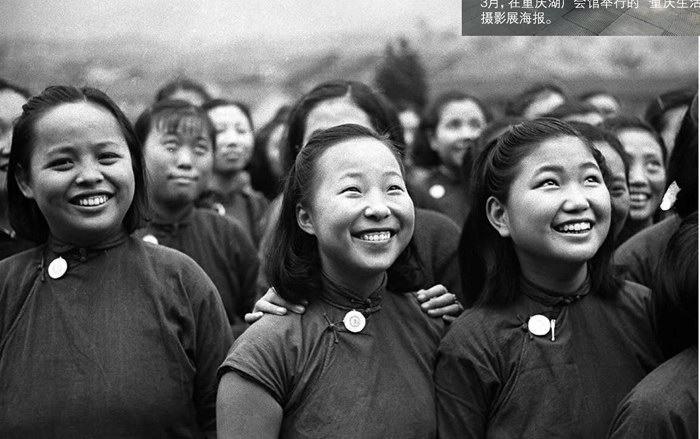

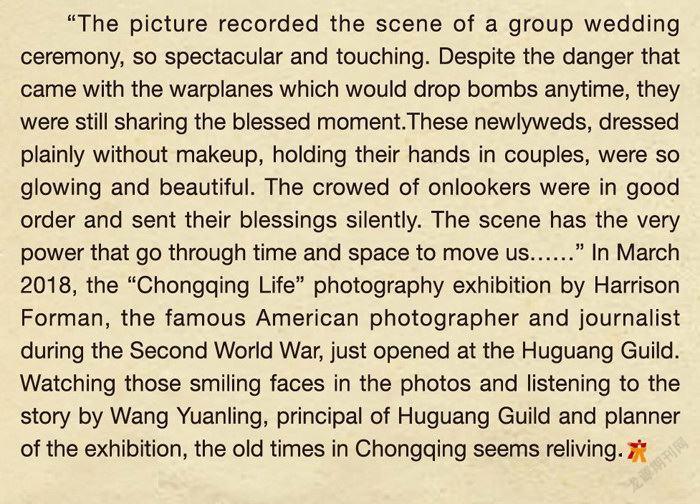

“很多人这张是一个集体婚礼的场面,非常壮观,感人。这么多人分享幸福的时刻,头上随时可能有飞机轰炸。新人对对执子之手,衣着朴素难掩昂扬精神,不施粉黛却流光溢彩。围观的人群秩序井然,默默送出祝福,真是具有穿越时空的力量,打动我们……”2018年3月,美国二战时期著名摄影记者哈里森·福尔曼“重庆生活”摄影作品展在重庆湖广会馆展出。看着这些珍贵老照片里扑面而来的人物笑脸,听着湖广会馆负责人杨路、策展人王远凌的讲述,那些黑白光影里的老重庆仿佛在记者眼前鲜活再现。

1938年2月18日至1943年8月23日,日本对重庆进行了长达5年半的战略轰炸。上世纪40年代,哈里森·福尔曼来到重庆,用镜头记录下当时重庆普通人的生活场景。他用照片告诉世界:重庆,中国的战时首都,在日军的狂轰滥炸下没有变成一座支离破碎、岌岌可危的悲情城市,依然充满着乐观和坚强。

抗日战争时期,重庆成为中国战时首都和太平洋战争爆发后的国际反法西斯战线的远东战区指挥中心,因而成为与华盛顿、伦敦、莫斯科齐名的世界二战名城。为此,不仅国内大量军工、经贸企业及人员迁入重庆,而且一大批教育、科技、文化机构和不甘沉沦的学者、艺术家、文化青年也从四面八方云集重庆,使偏居西部的重庆陡然成为中国大后方的文化中心。

“当我在网上看到福尔曼70多年前拍的重庆母城影像时非常激动。”王远凌说,福尔曼拍过的中国城市中,重庆大约有400多张照片。这次展览从中选的50幅偏重日常生活,所以叫“重庆生活”。这些照片的珍贵之处在于,福尔曼没有将镜头对准权贵名流、战争与政治,而是带着自己的好奇心,去拍那个时期重庆黎民百姓的生活。与他同时拍摄的国际摄影师还有《生活》杂志的卡尔迈和威尔克斯,福尔曼更偏爱街头,拍了大量的街景和老百姓。伴随莱卡相机轻脆的快门声,当时的重庆生活和普通人物的样子被永久地保存了下来。

此次展览作为重庆母城历史文化系列展的一部分,展出的照片中既有女性灿烂的笑容、街边孩童的天真,也有長江边吊脚楼、西式咖啡馆、皮鞋商店橱窗、重庆第一家牛奶厂等充满生活气息的场景。杨路说:“这些照片当时在西方各大媒体刊登后引起轰动,让西方人看到一个鲜活且可爱的重庆,看到了这座城市和人民在战争中的顽强与坚韧,也大大增强了全世界人民迎接最终胜利的信心。”

哈里森·福尔曼美国著名探险家、摄影家、战地记者。1930年,他作为一家航空公司代表首次来到中国;1940年,他作为美国《纽约时报》和英国《泰晤士报》国家广播公司驻中国记者,再次来到中国。曾出版轰动世界的《北行漫记》和《西行漫影》。

炸不垮的城市

重庆,是一座炸不垮的城市。从福尔曼的老照片里,可以辨识出临江门、七星岗、观音岩等地那些历经战火至今仍存的建筑:重庆第一家中外合资银行——美丰银行,今天仍矗立在新华路上;1935年修建的私立义林医院,即现在的观音岩中山医院。

壮观的集体婚礼

战时首都重庆的一些进步人士提倡婚礼改革,催生了一种新的婚礼——集体婚礼,场面壮观而热闹。据统计,1943年2月至12月,重庆举办了4次集体婚礼,参与的新人达118对之多。当时的集体婚礼只象征性收取很低的费用,包含租来的礼服、鲜花,以及一张结婚证和一张集体照。

熟悉的老字号

每一次轰炸之后,生活仍在继续。那些曾经风光无限、重庆人耳熟能详的老字号,也出现在了福尔曼的镜头里。

当年最气派的商铺华华公司,意在倡导“华人穿华服,华人用国货”,经营各种国产高、中、低档呢绒绸缎、棉布服装;心心咖啡厅是老重庆洋派生活的代表,不仅卖咖啡,还有牛奶、红茶、可可之类的饮品,以及各式各样的西式点心。