北凉手工业研究

——兼论北凉的经济贸易*

杨荣春

(石河子大学 政法学院,新疆 石河子 832003)

五胡十六国时期,中原动荡、北方战乱,各地方政权的手工业和经济贸易并未因战争和割据而中断,相反还有一定程度地发展,本文研究的“北凉”就是其中之一。手工业是我国古代社会经济生活的重要组成部分,历来为各政权所重视,本为卢水胡的沮渠氏,不断吸取中原的先进技术进行手工业生产,北凉曾地辖河西走廊、高昌,皆处于“丝绸之路”要冲,河西和高昌在手工业生产和经济贸易上有很大的共性,并依托“丝绸之路”发展手工业和经济贸易,这在十六国政权中是难能可贵的。

关于北凉的手工业,文献记载不多,前人研究相对较少。王素先生《高昌史稿·交通编》[1]对北凉手工业有所研究,但更多篇幅侧重于高昌国。关于北凉高昌纺织业,武敏[2]先生研究了新疆出土丝织品的种类、结构、质地、工艺、产地、流通等方面,认为高昌是丝织品的产地之一。唐长孺[3]、孔祥星[4]、韩国磐[5]、盛余韵[6]、乜小红[7]等都对十六国高昌地区丝织业的生产发展和技术交流作了研究。冶铸业、酿造业等北凉手工业的其它方面,前人鲜有研究。笔者在前人研究基础上,就一些未及发挥的方面,阐述个人浅薄的看法,以求教于方家。同时,北凉的手工业生产,与“丝绸之路”贸易、西北经济发展是密不可分的,二者相辅相成。故此,笔者在探讨北凉手工业的基础上,利用吐鲁番出土文献对北凉的经济贸易进一步探讨。

一、北凉的手工业

(一)冶铸业

关于北凉的冶铸,《十六国春秋辑补·北凉录》载:“先,酒泉南有铜驼出,言虏犯者大雨雪,蒙逊遣工取之,得铜数万斤。”[8]卷96,665此“铜驼”,当为自然铜矿石。酒泉南的祁连山脉自古就出产铜矿石,沮渠蒙逊取之,经过冶炼得铜数万斤。可见,北凉沮渠蒙逊统治时期已经掌握了采矿、冶铜技术。同书卷八十七《西秦录》载:

宋元嘉五年(428)大赦,改年为永弘元年。二月,立万载为太子。沮渠蒙逊尚书王杼送戎罽千匹,银百三斤[8]卷87,607。

又同书卷九十七《北凉录》载:“(沮渠茂虔)遣右相宋繇随顺诣平城,奉表入谢,献马五百匹、黄金五百斤。”[8]卷97,671尽管黄金和白银为流通之物,皆为北凉奉于西秦、北魏的贵重金属,但北凉已掌握冶铜技术,也极可能冶炼黄金和白银。

关于北凉的金属兵器和生产生活工具,见吐鲁番出土编号为75TKM91:24的《下二部督邮、县主者符》。该文书存八行,现移录文2—4行如下:

此文书出自吐鲁番哈拉和卓九一号墓,无纪年,按《吐鲁番出土文书》编者云:“其它有纪年文书起于西凉建初四年(408),止北凉缘禾五年(436)。”[9]55该文书的年代当在此时段之内。文书第三行“賷”,《汉语大词典》解释为:“賷同赍,持;带,送。”[10]册10,245钁,《说文解字·金部》曰:“钁,大鉏也”。[11]297是一种起土、刨土的农具。北凉军屯士兵自带的钁、斧,说明北凉具备冶炼铸造金属能力,能打制兵器农具并应用于军事和生产生活中。

另据上文沮渠蒙逊在酒泉南“得铜数万斤”,除了冶炼铸造兵器和生产生活工具之外,很可能有一部分用于冶铸铜钱。北凉所铸钱,当为“凉造新泉”。此钱在武威发现多枚,西安发现一枚。关于“凉造新泉”的年代,诸多学者进行了研究,朱活先生认为是“张轨时期铸造”[12]。钟长发先生也认为是“凉州刺史张轨所铸”[13]。《中国古钱谱》载:“北凉沮渠蒙逊永安年间(401—412年)铸。”[14]赵向群先生认为:“‘凉造新泉’极有可能是北凉所铸。”[15]笔者赞同后者的观点,《晋书》载:“蒙逊母车氏疾笃,蒙逊升南景门,散钱以赐百姓。”[16]卷129,3196这证实沮渠蒙逊统治北凉时期曾经铸造过钱。沮渠蒙逊能散钱给百姓,也意味着此钱曾在一定范围内流通过。

还有,河西、吐鲁番均出土北凉时期的金属随葬品实物。敦煌祁家湾312号墓出土随葬铜钗两枚、铜钱两枚[17],该墓有《玄始九年(420)九月十九日斗瓶镇墓文》,“玄始”为北凉王沮渠蒙逊年号。据《晋书》载:“蒙逊迁于姑臧(今甘肃武威),以义熙八年(412)僭即河西王位,大赦境内,改元玄始。”[16]卷129,3195故此为北凉时期墓葬。又吐鲁番阿斯塔那383号墓即北凉武宣王沮渠蒙逊夫人彭氏墓[18]75-81,该墓出土有铜鱼形刀、铜掏耳器、铅刀、铅尺、铅烫斗、铅剪刀、铅人等金属制品(见图1、图2)。尽管这些是铜、铅制成的随葬冥器,但还是能反映出金属冶铸技术在北凉社会生活中的发展。

(二)酿造业

酿造是我国传统的手工业,有着悠久的历史,很早劳动人民就懂得利用微生物发酵酿酒,并掌握制酒曲的技术。酿造业也是伴随着社会生产力的进步,尤其是农业的发展,有了丰足和相对剩余粮食,才为酿造活动和酿造技术的发展提供条件。酿酒的原料是粮食,包括:稻、谷、青稞、糜、糯米等。《汉书·食货志下》载:“一酿用粗米二斛,曲一斛,得成酒六斛六斗。”[19]据此,米和酒曲按照2:1的比例混合发酵,些许时日能得一定数量的酒。

图1 铜鱼形刀和铜掏耳器

图2 铅尺、铅刀、铅烫斗和铅剪刀

魏晋时期河西地区农业发展,食有富余,使酿造业发展起来,酿酒、酿醋技术也达到一定的水平。嘉峪关酒泉魏晋十六国墓壁画反映了当时的酿造情况(见图3、图4、图5)。

图3 酿造[20]268

图4 酿造[20]259

图3(编号M7:120)中男子一手持木棍搅拌大瓮的粮食,另一手在抓小盆的“酒曲”放入大瓮中。右侧妇女手捧器皿协助他。据此,这当是酿酒过程的第一步,即将蒸熟后的粮食入瓮,再加入一定比例的酒曲,进行均匀混合搅拌,然后加盖发酵。图4(编号M7:96)展示了一条长案桌,桌上放三个大瓮,桌下放置两个大缸,旁边站立一男子正在把瓮中的液体接入大缸中。据此,这当是酿酒过程的第二步,将发酵好的粮食挤压出液汁,即成酒。

关于这一时期的酿醋,见图5(编号M3:23)较直观地反映了当时酿醋的情况。图中一长条案桌上放置三个大瓮,其中两个瓮各开一细孔,案桌下置两个盆对准上方瓮孔,瓮孔流出的醋注入下方盆中。醋,又称酢或苦酒,乃不同时代或不同地域的称呼而已。醋多用米、豆、粟、麦等粮食为原料酿造。由上图所示酿醋方法,更符合《齐民要术·卷八作酢法》中所记载的“回酒酢法”:“凡酿酒失所味醋者,或初好后动未压者,皆宜回作醋。大率五石米酒醅,更著曲末一斗,麦一斗,井花水一石;粟米饭两石,掸令冷如人体,投之,杷搅,绵幕瓮口。每日再度搅之。春夏七日熟,秋冬稍迟,皆美香。清澄后一月,接取,别器贮之。”[21]卷8,552此乃酿醋二十四种方法之一,也最为简便易行。上图所示,也当为此法酿醋的最后一个过程,即将瓮中清澄后的醋液,滤出置于器皿中进行贮存。

图5 滤醋[20]54

关于北凉时期的酿葡萄酒,吐鲁番阿斯塔那十六国墓葬编号为04TAM408号的北壁壁画《庄园生活图》[22]2(见图6),在壁画左侧下方的三幅图,展示了葡萄酒酿造工艺的压榨、过滤、发酵等三道工序:一是“压榨”,摆放着一个三层曲足装置容器,中间两层摆放着圆球当是葡萄,在曲足案下方是一个陶罐容器,用以盛接榨出的葡萄汁;二是“过滤”,一男仆拿着弯曲的工具伸入曲足案上的圆桶中搅拌,中间是放置的滤网过滤,曲足案下的陶罐用以盛滤出的葡萄汁;三是“发酵”,旁边的三足陶罐用以储存葡萄汁并发酵为葡萄酒。

图6 庄园生活图

该文书中的“玄始”,为北凉王沮渠蒙逊的年号。文书类型是以官府公文“酒帐”来记录酒的支出情况。由“酒吏马受”专人负责,说明北凉官府已很重视对酒的管理。同时,酒的用途很广,有一部分供应军队,如:供帐内、供隤骑、供箱直,还有供应客使。酒的消费量也很大,文书中仅十一月四日一天出酒四次,分别是三斗、□斛、五斗、五斗,合出酒柒斛,尽管供军队的“□斛”和“合出酒柒斛”未知,但按十六国高昌郡时期的量制进制:1斛=10斗[23]推算,则是3斗+6斛+5斗+5斗=7斛3斗,即供军队的酒为六斛,一天合出酒七斛三斗。据此,北凉时期的酿酒已具有一定的规模。

为了保障用酒,北凉官府还规定民间百姓上缴一定数量的酒。吐鲁番哈拉和卓九一号墓出土有《残、粟、酒帳》,文书残存五行,移录文如下:

该文书无纪年,此墓同出土有北凉玄始、真兴、义和、缘禾、建平等年号文书,故此文书属北凉时期。据文书第三行的“祠下蒲(葡)陶(萄)得”,可补后缺文字当为“酒”。从第四行残存的“合除酒十四斛”,可知高昌民要上缴粮食用以免除酒,合计免除酒十四斛。据此,北凉时期官府极有可能实行了征收租酒。

该文书出自吐鲁番阿斯塔那五九号墓,据文书整理者云:“本墓出有纪年文书甚多,起北凉神玺三年(399),止玄始十二年(423)。”[9]12故此文书属北凉时期,乃北凉高昌民翟洹的趑酒账。“”同“趑”,《说文解字》曰:“趑,趑趄,行不进也。”[11]31《汉语大词典》解释为:“滞留;盘恒。”[10]册9,1131翟洹正月五日趑酒一斗,十四日合趑酒五斗,十五日又从樊绚趑酒,可见北凉时期允许民间生产、经营酒。文书中的“樊绚”,很可能是产酒户或酒经销商。

该文书出自吐鲁番哈拉和卓九一号墓,属北凉时期。文书第二行“偿”字,《说文解字》曰“:偿,还也,从人尝声。”[11]162可以确定是借酒,而后偿还了酒五斛。据此,北凉时期的高昌郡民间酿酒是普遍的。

(三)蚕桑业

种桑、养蚕是我国古代的传统手工业。蚕桑业发展,是北凉丝织品生产的前提。酒泉丁家闸十六国五号墓中的《采桑女》(见图7)中展示了有四个妇女采摘桑叶的场面。采桑是为了养蚕,说明蚕桑业是北凉河西地区手工业的重要组成部分。

图7 采桑女

高昌蚕桑业更是早有发展,《魏书》《周书》《隋书》《北史》等文献中的《高昌传》均载高昌“宜蚕”。吐鲁番出土文书也记有桑田、种桑,见吐鲁番阿斯塔那一号墓出土福愿赁蚕桑券》,文书残存两行,移录文如下:

文书中“建初”,为西凉李暠年号,建初十四年即418年,而北凉玄始九年(420)统治高昌,在时间上大体相当。这里的“薄”,《说文解字》曰:“林薄也,一曰蚕薄。”[11]17王启涛先生解释为:“养蚕用的竹筛子和竹席。”[24]8“0薄(簿)通箔,中原养蚕用的器具,南方为竹筛子或竹席,北方则多用苇子或秫秸编成。”[25]169那这三薄蚕桑是多少呢?《齐民要术》载:“桑至春生,一亩食三箔蚕。”[21]卷5,327殷晴先生也认为:“严福愿所订相当于一亩地的桑叶,数量相当可观。”[25]169“赁叁薄蚕桑”是租赁蚕种,以供养殖,这正反映了蚕桑业在这一时期的兴盛。另如北京大学图书馆藏D214号吐鲁番出土《北凉承平年间高昌赀薄》之三《孝敬里冯法政等户赀簿[一]》,文书残存十二行,现移录文如下:

3.貲合十二斛

7.田地郡下卤田廿二亩

8.得廉(愿)田地桑二亩

11.□张慈桑一亩半

据此,北凉承平年间高昌孝敬里户民冯法政,除自有“田地桑”之外,还购买了廉愿田地桑二亩、王整田地桑一亩、张慈桑一亩半,可见北凉户民多以种桑养蚕作为手工业经济的重要手段。再如《某家失火烧损财务帐》记“蚕种十薄”[9]98。综上可知,种桑和养蚕是紧密相连的,北凉把种桑养蚕作为发展小农经济的支柱,把发展蚕桑业摆在手工业的重要位置。

(四)纺织业

十六国时期的北凉控制着河西走廊,以及姑臧、敦煌、高昌等丝绸之路重镇,贸易给北凉发展手工业,尤其是纺织业的发展提供了机遇和便利条件。北凉的畜牧业繁盛,直接促进了毛纺业发展。《十六国春秋辑补·西秦录》载:

宋元嘉五年(428)大赦,改年为永弘元年。二月,立万载为太子。沮渠蒙逊尚书王杼送戎罽千匹,银百三斤[8]卷87,607。

罽,《故训汇纂》曰:“西夷织毛为布曰罽。”[27]1800《汉语大词典》解释为“毛织物”[10]册8,1045。据此,北凉能一次送给西秦“戎罽千匹”,足见其毛织业的发达。另见吐鲁番出土北凉文书中,也有多种纺织品的记载,笔者整理如下(见表1)。

从表1可见,北凉的纺织品在品种上多种多样,有绢、毯、丝、绵、白叠、布、锦等,且锦织造工艺技法高超,有白地锦、紫地锦。又据《北凉承平五年(447)道人法安弟阿奴举锦券》中“从翟绍远举高昌所作黄地丘慈中锦”[9]89,说明北凉高昌也产“丘慈锦”。

表1 吐鲁番出土北凉文书关于纺织品记载①此表依据《吐鲁番出土文书》(图文本)《新获吐鲁番出土文献》编制。(1)75TKM96表示1975年吐鲁番哈拉和卓96号墓,63TAM1表示1963年吐鲁番阿斯塔那1号墓,2006TZJI表示2006年吐鲁番地区文物局征集文献;(2)《文书》壹/5表示《吐鲁番出土文书》(图文本)第壹册第5页;《新获》279表示《新获吐鲁番出土文献》第279页;(3)有明确纪年的文书,按文书纪年录入,没有纪年的,按文书出土墓葬的年代录入。

吐鲁番出土北凉随葬衣物疏中记载了更多纺织品,如:吐鲁番出土《北凉玄始九年(420)随葬衣物疏》中有绢衫、练绯裈、绢遮、缦怀右囊、絓袜、丝[28];编号为66TAM59的《北凉缺名随葬衣物疏》中有帛绢衫、帛小根、帛裙[9]12;编号为75TKM96的《北凉真兴七年(425)宋泮妻隗仪容随葬衣物疏》中有白绢裈、白绢小裈、白绢蹹麹囊[9]28;编号为63TAM2的《北凉缘禾六年翟万随葬衣物疏》中有帛练覆面、帛绢袷、帛练衫[9]85;编号为75TKM99的《建平六年张世容随葬衣物疏》中有练覆面、绮两当、絓小裈、布裙、绢褥[9]90;编号为75TKM99的《苻长资父母墟墓随葬衣物疏》中有绢裙、绢九匹、布五匹、丝百斤[9]91。2006年洋海一号台地四号墓出土《北凉赵货随葬衣物疏》中有白练覆面、练襦、练两当、绢衫、绢单衣、练裈、絓小裈、练裙、绢被[29]173。《北凉缺名随葬衣物疏》中有帛练夵、绮两当、帛练衫、黄绢裙、结绛絓袴、絓裈、帛练袜、糸、绢被、练辱[29]175。可见,北凉的纺织品主要有绢、练、缦、帛、絓、系、绮、布等。我国古代的衣物主要以丝、麻为主,一般丝织物为绢、帛,而麻织物则为布,北凉时期纺织品亦是如此。尽管以上仅是随葬衣物疏的记载,但不难看出北凉纺织品的高超技艺和在社会生活中的应用,也从侧面反映出北凉纺织业的兴盛。

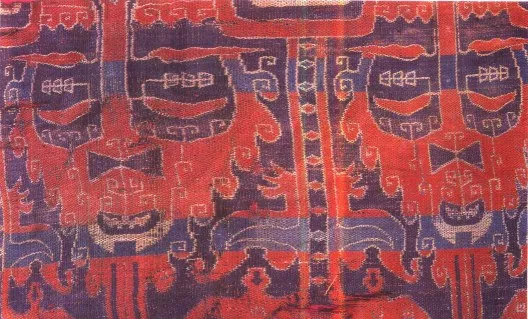

吐鲁番也出土有北凉时期的随葬纺织品实物。如对吐鲁番晋——十六国(高昌郡)时期墓葬考古时发现:“各种织物,以麻布为多。衫、裤、裙、被、褥等,大都为麻织物。丝织物有各色绢、绨;锦少见。”[30]又如1975年吐鲁番哈拉和卓96号北凉墓葬出土有红绨、回纹锦鞋、刺绣、棉织品(蓝棉布)、毛织品(罽)等织物[31]。北凉的泥俑、漆器、禽兽纹锦、葡萄禽兽纹刺绣(见图8、图9)[32]。

图8 吐鲁番出土(北凉时期)禽兽纹锦

图9 吐鲁番出土(北凉时期)葡萄禽兽纹刺绣

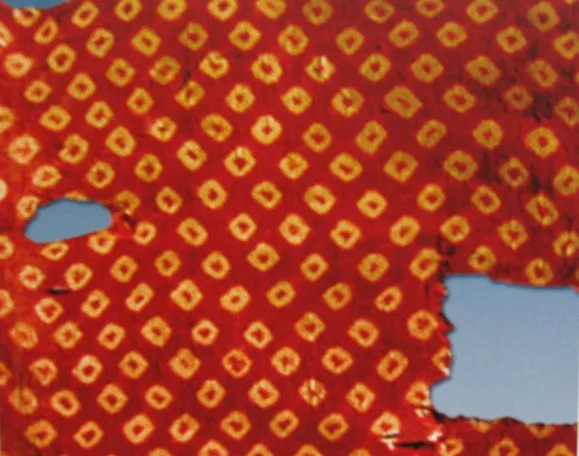

再如1979年吐鲁番阿斯塔那382号北凉墓葬出土鸟龙卷草纹刺绣(见图10)、菱形方格纹绢、紫红色绢、素绢、麻布[33]。1979年吐鲁番阿斯塔那383号墓,即北凉武宣王沮渠蒙逊夫人彭氏墓,出土有绵背心、绵斗篷、素绢脚遮、红底白点绞缬绢(见图11)等纺织品[18]75-81。2004年吐鲁番阿斯塔那408号十六国古墓,出土有鸟龙卷草纹娟绣[22]4。

图10 吐鲁番出土(北凉时期)鸟龙卷草纹娟绣

图11 吐鲁番出土(北凉时期)红色白点绞缬绢

从这些出土纺织品实物可见,北凉不仅在纺织技艺上精湛,而且在编织花型也体现出高超的水平。这充分说明北凉凭借丝绸之路,大力发展纺织业。正如陈国灿先生指出:“在内地的关中长安、关东河、洛、齐、鲁等传统丝绸生产基地,由于战乱遭到严重摧残,失去了供给西方丝绸的能力,给中、西方丝绸贸易以重大的打击,西方商人只有到河西等地来寻求丝绸,这无疑会给高昌丝织业的发展带来了特殊的机遇。”[34]

二、北凉的经济贸易活动

十六国时期,尽管战乱、灾荒频繁,但并未阻挡各地方政权之间交往,以及中原与西域之间经贸交流。尤其是北凉控制了河西走廊要道和重镇,给其经贸活动带来了巨大商机,民间买卖、借贷、租赁等经济活动更是借助丝绸之路兴旺发展。吐鲁番出土北凉契约文书,为研究北凉经贸活动提供了依据。这些经贸活动既有官方行为,也有民间交易,并从侧面反映了北凉的社会经济运行情况。

(一)买卖交易

1.人口买卖

北凉时期,人口买卖是一种合法的交易。见吐鲁番出土的《买奴残文书》,此文书存四行,现移录文如下:

本文书无纪年,出自吐鲁番哈拉和卓九六号墓,据《吐鲁番出土文书》编者注曰:“本墓出北凉真兴七年(425)及龙兴某年随葬衣物疏。真兴为夏赫连勃勃年号,其时北凉称臣于夏,故用夏年号。”[9]28故此文书属北凉时期。文书记载道人买来一名奴隶(承使)。道人本为佛徒,佛徒僧众可以买卖奴隶,也说明寺院僧侣在北凉时期处于社会上层剥削者,而奴隶处于社会下层被剥削者,没有人身自由。又如吐鲁番出土八年(450)买婢契》,此文书存七行,现移录文如下:

3.贾(价)则毕,人即付。若後有何(呵)盗仞(认)名,仰本

4.主了,不了,部(倍)还本贾(价)。二主先和後券,々成

6.悔者。民有私要,々行二主,各自署名为信。

本文书是北凉时期的一件民间买卖契劵。文书内容是北凉承平八年(450)翟绍远和石阿奴之间的奴婢买卖交易,奴婢(绍女)的交易价格是三张半丘慈锦,买卖双方达成协议,立此买婢契。由此看,北凉时期曾以“纺织品”本位制,用丘慈锦代替货币进行买卖交易。契约中的石阿奴,陈国灿先生认为是粟特人[35]。来自中亚石国(Chach)的粟特人石阿奴,在高昌经营人口(奴婢)买卖活动,人口买卖也是北凉时期丝绸之路贸易的交易对象之一。柳方认为:“奴婢作为商品进行交易是当时一种正常的商贸活动,这反映出当时奴婢社会地位之低下。”[36]文书中翟绍远很可能是高昌本地一名从事中转贸易的商人,在《北凉承平五年(447)道人法安弟阿奴举锦券》中翟绍远借给阿奴黄地丘慈锦一张,到期获利半张丘慈锦,而在本文书中又从石阿奴处买奴婢,再进行转卖牟利。

2.土地买卖

本件文书是前凉时期的一件民间买田契劵。文书内容是前凉升平十四年(370)四月十五日,宋永买韩小奴二亩瓜地,随附带垒四尺也包括在内。另见,编号为дⅹ.02947V的俄藏敦煌文献《前秦建元十四年(378)七月八日赵迁妻隨某买田劵》,此契约文书存五行,现移录文如下:

此文书是前秦的一件买田契约,背面是前秦建元八、九至十三年(372、373—377年)间的拟古诗,前贤徐俊先生[38]、王素先生[39]分别有撰文。文书内容是前秦建元十四年(378)七月八日赵迁妻隨某从苏息黑奴处,买常田十七亩,以“毯或锦”若干张支付交易,并确定四至范围“西共王泄分畔”。其中“常田”在高昌属于上等田,实为一年可种两季,夏、秋两季收获的良田。亦说明“常田”这类田地的合法买卖。

由上所述,买卖交易是十六国时期经济生活的一部分,更普遍存在于民间。交易商品有人口(奴婢)、土地等,以锦、毯等纺织品作为媒介进行的交易。关于纺织品充当交易媒介,《晋书·张轨传》载:“泰治中,河西荒废,遂不用钱,裂匹以为段数。”[16]卷86,2226说明,晋至十六国时期的西北灾荒战乱,货币不稳定,故以纺织品作为交易媒介。纺织品本位制,经前凉至北凉时期依然在行用。

(二)借贷

3.锦一张,绵经绵纬,长九五寸,广四尺五寸。

4.要到前年二月卅日,偿锦一张半,

5.若过期不偿,月生行布三张,民有私

6.要,々行二主,各自署名为信。故(沽)各半,

本文书是北凉的一件借贷契劵,内容是阿奴向翟绍远借高昌产“黄地丘慈锦”一张,并规定了偿还日期、利息、违约责任、时见人等事项。借锦还锦,到期后翟绍远除了从阿奴处得本金“一张丘慈锦”,还得利“半张丘慈锦”。“举”,蒋礼鸿先生解释为:“借贷”。[40]177蔡镜浩先生也解释为:“借贷。”[41]王启涛先生解释为:“借贷,多为借入,且多是有偿的。而且多用于货币或用作货币的丝织品借贷。”[24]579由此,借贷是北凉的一种经贸交易方式,北凉民间商人以“丘慈锦”放贷,以营利为目的经济活动很普遍。另见吐鲁番出土的《道人取毯券》,此文书存两行,现移录文如下:

文书无纪年,出自吐鲁番阿斯塔那二二号墓,年代当属北凉时期。文书是一件“契劵”,内容是道人惠普向某人借取毯五张,来年需还五张或五张半毯。显然,是以“毯”为放贷目的而进行的经贸活动。

由上所述,借贷活动在北凉民间普遍存在。借贷交易多以实物谷物、麦子、纺织品(丘慈锦、毯)为主。民间以“券”的形式达成协议,且民间借贷多以盈利为目的。道人这一群体普遍参与经贸活动,是北凉经济贸易中的一大特点。

(三)租赁

北凉的租赁有租丝、租田地、租葡萄园、赁蚕桑、赁房舍等多种方式,呈现出丝绸之路给北凉带来的经贸繁荣。

1.租丝

关于租丝,见吐鲁番哈拉和卓九一号墓出土《严奉租丝残文书》,文书存两行,移录文如下:

此文书无纪年,据《吐鲁番出土文书》编者注曰:“本墓所出衣物疏无纪年。其它有纪年文书起西凉建初四年(408),至缘禾五年(436)。”[9]5“5缘禾”为北凉沮渠牧犍年号,内容是严奉租丝。“租”,《说文解字》曰“:租,田赋也,从禾,且声。”[11]127又《故训汇纂》引《广雅·释诂二》曰:“租,税也。”[27]1623那么,严奉租丝很有可能是为了缴纳赋税。

2.赁蚕桑、房舍

此文书为西凉的一件契劵。“赁”,《说文解字》曰:“赁,庸也,从贝,任声。”[11]14《2故训汇纂》引《广雅·释诂二》曰:“赁,借也。”[27]218《5吐鲁番出土文献词典》曰:“借,借出或借入,往往带有利息。”[24]666据此,严福愿赁阚佥得三薄蚕桑(相当于一亩地的桑叶),要按价交毯于阚佥得。赁的对象是蚕桑,而充当交易媒介的是“毯”。

关于赁房舍,见中国香港特别行政区克里斯蒂(佳士得)拍卖行2001年拍卖的吐鲁番出土《沮渠氏北凉玄始十年(420)马雒赁舍券》,此文书存七行,现移录文如下:

□子 母子

2.以城东舍参(叁)内,交与贾(价)毯拾仵(伍)

3.张。贾即毕,舍即付。二主先和后可,

4.乃为券书。券成之后,各不得

6.时人张先、书季芳,共知言要,

7.沽各半[42]73-74。

此文书是一件北凉的租赁契券,王素先生较早刊布并研究,文书均按王素先生的录文和定名。“玄始”为北凉沮渠蒙逊年号,玄始十年即421年,也是沮渠氏北凉统治高昌的第二年。康□子、康黄头、受恩三人,从他们的姓名来看当是来自中亚康国(Samarkand)的粟特人。荣新江先生指出:“从姓来看是粟特来源,但从已经完全表示汉文字意的名字来看,已经是汉化的粟特后裔了,他们有自己的宅舍,或许因为家境宽裕,所以把房舍出租给马雒居住,这与粟特人经商、放高利贷的本能是相符的……这件421年的契劵中提到的康□子、黄头、受恩,应当是目前所见吐鲁番最早的粟特人。”[43]文书内容是马雒租赁康□子、黄头、受恩的三间房舍,赁期三年,以“毯”作为交易媒介,房租价格是毯子二十五张。“租赁”是一种北凉民间交易,而这种行为要租赁双方签订契券,作为约束各方行为、履行责任的条约。

3.夏田地、葡萄园

关于夏田,见中国香港特别行政区克里斯蒂(佳士得)拍卖行2001年拍卖的一件吐鲁番出土《高昌建平四年(440)道人佛敬夏田券》,此文书存六行,现移录文如下:

1.建平四年十二月十六日,支生贵田地南部干田并广禾麦

2.五口与道人佛敬,交贾(价)毯十张。田即付

3.毯即毕。各供先相和可,后成券。

4.各不得返々悔,部(倍)罚毯廿张。二主

5.各自署名。倩道人佛敬为治渠。杨

6.毅时见[42]74。

此件文书是一件北凉时期的租赁契券,王素先生较早刊布并研究,文书均按王素先生的录文和定名。“建平”为北凉沮渠牧犍年号,建平四年即440 年。“夏”,蒋礼鸿先生解释为:“通‘假’。租赁。”[40]341文书内容是道人佛敬以十张毯子的价格,租赁支生贵附带麦的土地,并规定租赁期间由道人佛敬维护水利灌溉设施。这里的“田地”,即北凉高昌郡下辖的田地县。租赁对象是干田包括麦,也是以“毯”作为交易媒介。再如中国香港特别行政区克里斯蒂(佳士得)拍卖行2001年拍卖的另一件吐鲁番出土《高昌建平五年(441)张鄯善奴夏葡萄园券》,文书存七行,现移录文如下:

1.建平五年正月十一日,道人佛敬以毯贰拾张,□

2.张鄯善奴蒲陶一年。贾(价)即毕,蒲陶并绳

3.索即蹑畔相付。二主先相和可,不相逼强,

4.乃为券书。券成之后,各不得悔,々者

5.倍罚毯肆拾张,入不悔者。民有私约,律

6.所不断。官租酒敬仰。时人张奴子、

7.书券弘通,共知言要,沽各半[42]74-75。

此文书也是北凉的租赁契券,文书录文和定名均从王素先生所定。北凉建平五年即441年。文书中的“道人佛敬”与上文中的“道人佛敬”当系同一人。内容是道人佛敬以二十张毯子的价格,租赁张鄯善奴的葡萄园,租期是一年。租赁对象是葡萄园,也是以“毯”作为媒介来进行交易。

由上可知,租赁交易也是北凉经济贸易的一部分。租赁的商品很多,仅就出土文书涉及的有丝、蚕桑、房屋、土地、葡萄园等。租赁交易多以纺织品“毯”为媒介进行支付。租赁者既有中亚的粟特人,又有佛徒僧众。粟特人康黄头等在高昌买房置地,成为北凉的子民。道人佛敬参与租赁土地、葡萄园,说明北凉佛徒僧众参与农业生产、经营商业贸易是很普遍的。

(四)西北经贸中心——凉都姑臧

河西走廊是丝绸之路的必经之路,这一沿线的姑臧、张掖、酒泉、敦煌也成为西北商贸重镇。姑臧(今甘肃武威)早在汉代就是河西地区最大的商贸中心,《后汉书·孔奋传》载:

时天下扰乱,唯河西独安,而姑臧称为富邑,通货羌胡,市易四合,每居县者,不盈数月辄致丰积[44]。

可见,汉代姑臧的经贸地位已凸显,即使在中原战乱时期,依然是“通货羌胡”,经贸联系未曾中断。魏晋时期,姑臧依然是经贸大邑,北魏温子升的《凉州乐歌》对凉州姑臧城的繁华进行了描述:“远游武威郡,遥望姑臧城。车马相交错,歌吹日纵横。”[45]可见当时姑臧城的繁华。在丝绸之路的贸易经营中,来自中亚的粟特商人扮演了重要角色,他们大批聚集在西北经贸中心姑臧,从事丝绸之路的商业中转贸易。1907年,斯坦因在中国甘肃敦煌西北长城烽燧遗址获得粟特文古信札八封,其中第二号信札较完整并被解读。《粟特文二号信札》全文六十三行,内容分九段,现节录王冀青先生译为汉文的其中三段如下:

2.爵爷,安玛塔萨其在酒泉一切顺利,安萨其在姑臧也好。但是爵爷,自从一粟特人从内地来此,已有三年。不久,我为古坦萨其准备行装,他一切都好。后来他去了淮阳,现无人从他处来。我告诉您这些去内地的粟特人之状况如何以及他们到达过哪些地方。

5.言归正传。有一百名来自萨马尔罕的粟特贵族现居黎阳,他们远离家乡,孤独在外。在[……城]有四十二人。您将会得到好处。但是,爵爷,自从我们失去了来自内地的支持和帮助,已经过去了三年。在这种情况下,我们从敦煌前往金城去销售大麻纺织品和毛毡(毛毯)。携带金钱和米酒的人在任何地方都不会受阻。当时我们卖掉了[×+]四件纺织品和毛毡。就我们而言,爵爷,我们希望金城到敦煌间的商业信誉尽可能长时期地得到维持,否则我们会寸步难行,我们将老而垂死。

7.高贵的爵爷,我已为您收集到了成匹成捆的丝绸,这是归爵爷的。不久,德鲁瓦斯普凡达克接到了香料——共重八十四斯塔特[46]66-72。

关于此粟特文信札的年代,王冀青先生认为“信札写于东晋初年的可能性较大”[46]72。王素先生认为是“公元311年稍后”[47]。所以,时间大致是在西晋末至东晋初的317年期间。关于粟特人在姑臧的活动,陈国灿先生指出:“北魏攻占姑臧在世祖太延五年(439),早在此之前,姑臧城就集聚了大批粟特商人,可见姑臧城在魏晋间一直是粟特商人的活动据点。”①参见陈国灿《敦煌所出粟特文信札的书写地点和时间问题》,武汉大学历史系魏晋南北朝隋唐史研究室编写《魏晋南北朝隋唐史资料(7)》1985年,第13页。王冀青先生又指出:“我们可以推测写信人就住在姑臧。姑臧是魏晋南北朝时期河西地区的政治、经济、文化中心,也是粟特商团的大本营。”[46]67以上前贤的观点是正确的。据此信札可见,随着丝绸之路经贸往来,大批的中亚粟特商人来到中原洛阳、淮阳、黎阳经商,西晋中原战乱,其中一支粟特人商队在西北的酒泉、姑臧、敦煌、金城等地从事经济贸易,收购丝绸和香料,销售纺织品、毛毡(毛毯)等商品,而其总部就设在姑臧。

北凉时期姑臧仍是西北地区的经贸都会。粟特人曾是丝绸之路上一支活跃的商贸群体,以上吐鲁番出土文书中记载的康黄头、康受恩、石阿奴等粟特人,或为行商,或坐地为民,从事租赁、贩卖奴婢,可见中亚粟特商人之经营场面。当时有大批粟特商团在姑臧,《魏书·西域传》载:

其国(粟特)商人先多诣凉土贩货,及克姑臧,悉见虏。高宗初,粟特王遣使请赎之,诏听焉[48]。

据此,这些粟特商人在姑臧从事贩运商品经营活动,姑臧即为当时的贸易枢纽和中转站。即使在北魏攻克姑臧后,仍有大批的粟特商人滞留在此,粟特王遣使北魏请求赎回这批商人。粟特商人在姑臧和高昌之间进行中转贸易、收购土特产品、经营租赁业务、贩卖奴婢交易,发展繁荣了北凉的经济贸易。

三、结 语

北凉的手工业和经济贸易并未因战乱而停滞,相反正是利用丝绸之路这一优势有所发展,冶铸业、酿造业、蚕桑业、纺织业大兴,种种手工业产品,或本地的、或中原的,经北凉流通、集散、转运贸易。尤其是北凉在经济贸易上,更是十六国其它政权无法比拟的,商旅往来络绎不绝,商邑重镇市易繁荣;中亚、河西、中原的商旅,或留居凉州、或中转交易;雇用、租赁、借贷、买卖等经营方式灵活多样。由此,北凉在一定程度上是推动了河西、西域等边疆经济发展,促进了西北地区经贸交流。以上北凉的手工业和经贸活动都发生在丝绸之路上,也证实北凉在丝绸之路贸易上的重要地位。同时,通过对吐鲁番出土高昌郡时期契约文书的考察,也得出如下认识:

一、民间契券是维系十六国民间经济贸易活动正常秩序的一种主要形式,也证明无论是地处西北的张氏前凉、李氏西凉,还是苻氏前秦、卢水胡沮渠氏北凉,依然行用中原旧制——契券。

二、北凉的民间契约称“券”,契券亦有固定的格式。笔者据以上文书初步拟定格式如下:

1.×年×月×日,×××以(从)×××买(举、租、赁、夏),

2.×××。贾即毕,×即付(过)。

3.二主先相和可,乃为券书。

5.民有私约,约当二主。

6.时人×××、书券×××共知本约。

三、北凉的经贸活动兴盛,有买卖、借贷、租赁等经贸形式。

四、北凉的经贸商品多种多样,有牲畜、谷物、人口(奴婢)、丝、蚕桑、房屋、土地、葡萄园等。

五、北凉的经贸活动参与者既有本地商人、佛徒僧侣、普通百姓,也有来自中亚的粟特商人。

六、交易支付形式,北凉多是以毯子、锦等纺织品代替货币进行支付。