清朝时期渭南地区洪涝灾害特征研究

王 朋, 张蓓蓓, 王苗苗, 武悦萱

(宝鸡文理学院 地理与环境学院 陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室, 陕西 宝鸡 721013)

1 研究背景

全球气候变暖和频发极端气象灾害所带来的问题受到国内外众多学者关注。气候变暖使全球降水时空分布格局发生变化,同时也提高了旱涝灾害事件发生的频率[1-2]。由于人类频繁的活动,加快了未来气候变化速率,极端天气事件所引发的自然灾害对人类构成危险的可能性会持续增加[3-4]。当前气候系统是过去自然环境变化和人类活动累积的结果,探究过去气候变化成因和规律能为人类了解未来气候变化提供有益依据[5]。

洪涝灾害是历史时期中国东部季风区高频发生的自然灾害之一,对农业生产和社会发展造成巨大损失[6-8]。我国有丰富的史料对洪涝灾害进行了详实记载,国内学者通过这些资料研究历史气候变化也取得了一定进展。武玮婷等[9]研究表明清代广西地区洪涝灾害集中发生在清代前期和末期,空间分布上存在较大差异。孙金岭等[10]利用Morlet小波分析法对清代民国时期河西走廊地区洪涝灾害进行了分析,分析表明该地区洪涝灾害阶段性明显,且存在多尺度周期变化。楚纯洁等[11]研究表明宋元时期开封地区洪涝灾害频发且集中在夏秋季节,这与气候干湿变化有较好的对应关系。毕硕本等[12]利用旱涝灾害史料研究了西北地区东部1470-1912年降水量的变化特征,证明了用史料研究历史气候变化的可靠性。

上述研究为揭示历史时期区域气候变化做出了重大贡献,为研究未来气候变化亦有较好的指导意义。目前有关历史时期旱涝灾害研究较多,对较短时期小区域尺度洪涝灾害研究较少。本研究通过收集渭南地区洪涝灾害史料,研究清朝时期渭南地区洪涝灾害等级趋势、时空特征和周期变化,并探讨洪涝灾害与太阳黑子活动、ENSO活动的关系,以期为研究该地区未来洪涝灾害的变化规律及其成因提供参考。

2 数据与方法

2.1 研究区概况

渭南位于108°50′~110°38′E和34°13′~35°52′N之间,地处关中平原东部,东濒黄河,西与西安、咸阳相接,南依秦岭与商洛为界,北靠桥山与延安、铜川接壤,东西宽149.7 km,南北长182.3 km,以渭河为轴线,形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌,地势南北高,中间低,东西开阔,呈仰瓦状,海拔介于330~2 645 m之间。境内有黄河、渭河、洛河等河流经过,属暖温带半湿润半干旱季风气候,夏秋多雨,冬春少雨,四季分明,光照充足,耕作历史悠久,农业生产易受洪涝灾害影响。

2.2 数据来源及研究方法

清朝起止时间是1644-1911年,文中数据主要来源于《中国气象灾害大典·陕西卷》[13]、《西北灾荒史》[14]、《清代黄河流域洪涝档案史料》[15]以及渭南市县志等。利用滑动平均、最小二乘、小波分析等方法对清朝时期渭南地区洪涝灾害特征进行了研究。

2.3 洪涝灾害等级划分

依据《中华人民共和国水利行业标准(SL579-2012):洪涝灾情评估标准》[16]中的相关内容将洪涝灾害划分为轻度涝灾、中度涝灾、重度涝灾和特大涝灾4级。

轻度涝灾(1级):降雨较多导致地势低洼地区被淹没,对区域范围的农作物生长造成不利影响,但未造成农作物大面积减产,对人们日常生产活动影响不大。如同治十年(1871年),8月中旬,周至大雨弗止,渭水南徒县北城下。9月中旬至10月初间阴雨连绵,伤害禾稼。

中度涝灾(2级):降雨过多致使河水泛涨,淹没沿河农田,农作物因雨水过多浸泡溃烂造成较大面积减产,民房部分受损。如清嘉庆十一年(1806年),5月4、5日,凤县因大雨倾注,山水骤发,居民不能迁避,房屋多有冲塌。

重度涝灾(3级):降雨量大且时间长,江河湖水暴涨,淹没农田地亩面积甚广,农作物大面积减产,大量民房被水冲毁,有人口淹毙。如清康熙元年(1662年),秋9月,咸阳、西安等处雨连绵不止,官民舍多圮,沃壤化为巨浸,人畜溺死者甚重。

特大涝灾(4级):江河决堤,淹没村庄,水冲入城内,商贾居民被溺死无数,大量房屋受损倾倒,农作物收成无望,人们缺少食物,无法维持日常生活。如清康熙十九年(1680年),6月25日,潼关潼河大水,漂溺城内居民,死者两千三百余人,淹没庐舍无数。

3 结果分析

3.1 洪涝灾害等级变化

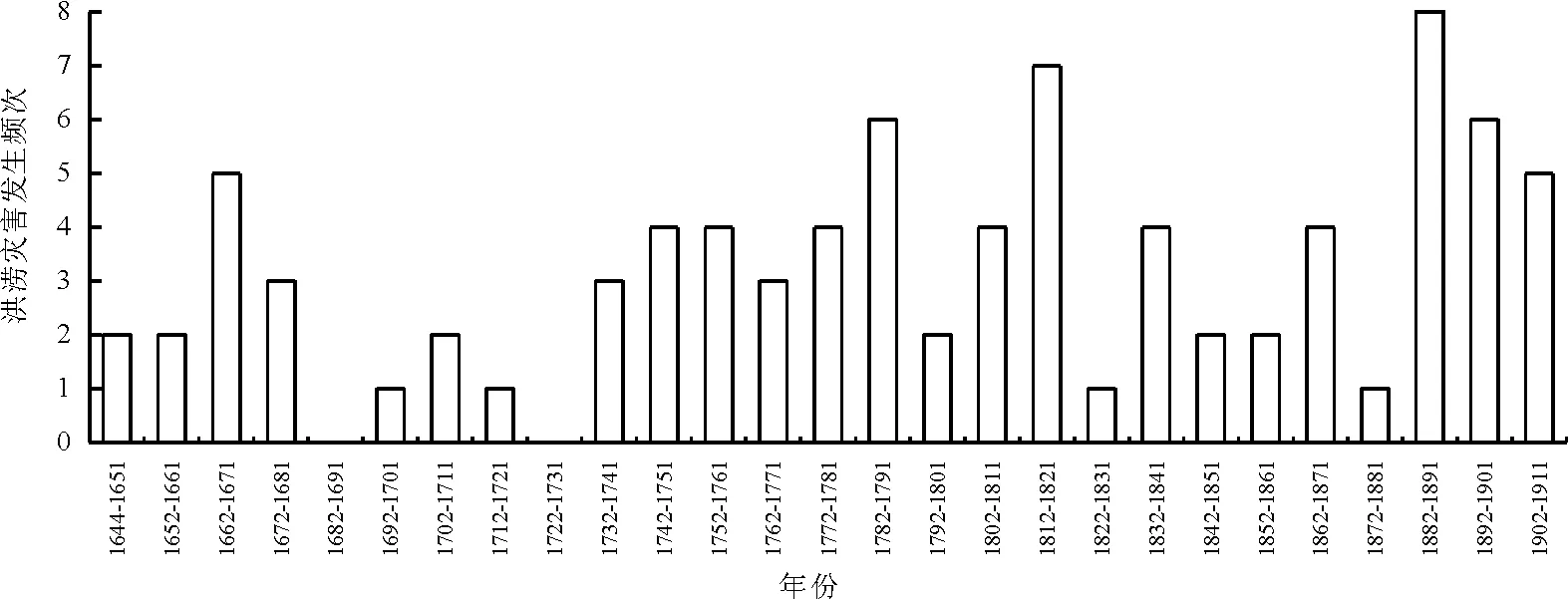

依据上述洪涝灾害等级划分标准,统计出不同等级洪涝灾害发生的频次,见图1。由图1可以看出,清朝时期渭南地区共发生87次洪涝灾害,平均3 a发生1次,其中轻度涝灾发生35次,占比40.23%,平均7.7 a发生1次,集中发生在18世纪后半叶到19世纪后半叶;中度涝灾发生28次,占比32.18%,平均9.6 a发生1次,集中发生在18世纪后半叶和19世纪后半叶;重度涝灾发生18次,占比20.69%,平均15 a发生1次,主要发生在18世纪后半叶;特大涝灾发生6次,占比6.9%,平均44.7 a发生1次,主要发生在17世纪后半叶和19世纪后半叶。

图1 清朝时期渭南地区洪涝灾害等级序列

3.2 洪涝灾害季节变化

洪涝灾害季节变化以农历历法季节划分为依据。统计结果显示,清朝渭南地区洪涝灾害季节差异显著。单季涝灾中,夏季和秋季发生频次最高,分别发生37、48次,其次是春季,发生2次,两季涝灾中,以夏秋季连涝为主,共发生10次。渭南地区属于暖温带半湿润半干旱季风气候,冬季受大陆高压控制,盛行西北风,气流干冷,降水较少。夏季受海洋低压影响,盛行东南季风,气流暖湿,降雨较多。

受东部季风雨带影响,渭南地区降水集中在夏秋季节。境内有黄河、渭河、洛河等河流经过,夏秋集中的降雨易发生洪涝灾害。

3.3 洪涝灾害年际变化

以10 a为间隔,建立清朝时期渭南地区洪涝灾害年际变化序列,见图2。图2显示,依据不同时期洪涝灾害发生频次,可将清朝时期渭南地区洪涝灾害划分为5个阶段。1644-1681年为第1阶段,共发生12次,平均3.2 a发生1次;1682-1731年为第2阶段,共发生4次,平均12.5 a年发生1次;1732-1821年为第3阶段,共发生37次,平均2.8 a发生1次;1822-1881年为第4阶段,共发生14次,平均4.3 a发生1次;1882-1911年为第5阶段,共发生20次,平均1.5 a发生1次。

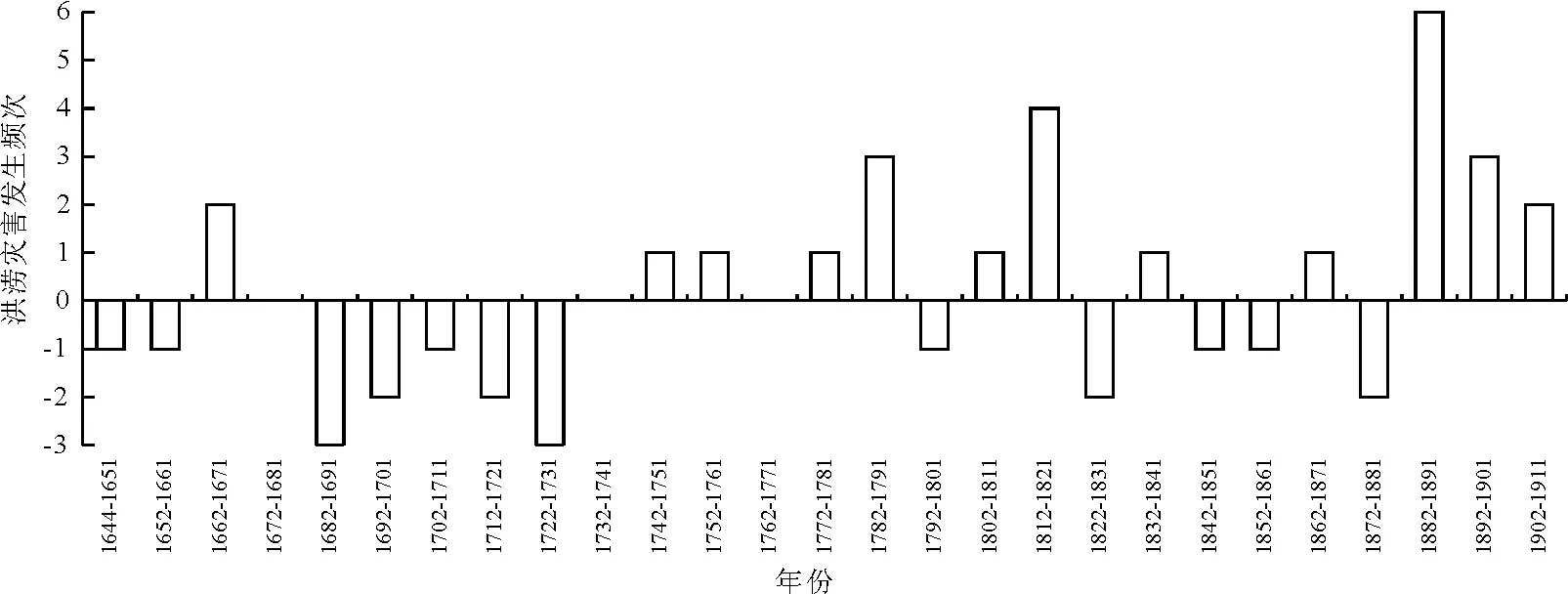

以10年为间隔,建立清朝时期渭南地区洪涝灾害距平变化序列,见图3。图3显示,第3阶段和第5阶段的距平值以正值为主,第1阶段正负距平值均较小,第2阶段和第4阶段距平值以负值为主,表明第3阶段和第5阶段为洪涝灾害频发期,第1阶段为次频发期,第2阶段和第4阶段为洪涝灾害少发期。

图2 清朝时期渭南地区洪涝灾害年际变化序列

图3 清朝时期渭南地区洪涝灾害距平变化序列

3.4 洪涝灾害周期变化

小波分析能够较好地揭示地学中(干旱、洪涝)自然灾害长时间序列多种变化周期和不同时间尺度中的变化趋势。利用Matlab软件中小波分析模块,选用Morlet小波,分析清朝时期渭南地区洪涝灾害不同时间尺度下的变化周期。由清朝时期渭南地区小波实部等值线图(图4)和小波方差图(图5)可知,渭南地区洪涝灾害存在8~15、23~34 a两类时间尺度上的显著变化周期,其中23~34 a周期对应的峰值是30 a,方差系数值最大,为第1主周期,23~34 a周期对应的峰值是11 a,方差系数值次之,为第2主周期。清朝时期渭南地区洪涝灾害存在11、30 a主要变化周期。

3.5 清朝时期渭南地区洪涝灾害对气候变化响应

Lamb[17]研究表明小冰期持续的时间范围从15世纪初到19世纪末,1550-1700年是最为寒冷时期,该时期气候寒冷干燥,降水减少。IPCC第四次评估报告指出北半球过去千年气候变化中20世纪中后期(最后几十年表现最为显著)是过去1300年内最为温暖的时期[18]。姚檀栋等[19]研究显示17世纪和19世纪气候寒冷干燥,降水量不足190mm,18世纪气候变暖降水量增加到210 mm,20世纪以后气温迅速回升,降水量达到小冰期内最大值280 mm,小冰期内存在两个次级干燥期,分别是1570-1690年, 1830-1880年。邵雪梅等[20]研究表明1742-1780年、1840-1915降水偏多,1634-1741年、1781-1839年降水偏少,其中1700-1720年期间降水最少。

图4 清朝时期渭南地区洪涝灾害小波实部图

图5 清朝时期渭南地区洪涝灾害小波方差图

图6 清朝时期渭南地区洪涝灾害11 a滑动平均图

利用滑动平均建立清朝时期渭南地区洪涝灾害11 a滑动平均序列,见图6。由图6可知,洪涝灾害集中发生在18世纪30年代到19世纪20年代以及19世纪后半叶到20世纪初,其次是19世纪中叶。17世纪40年代到18世纪20年代为洪涝灾害少发期,整个洪涝灾害滑动平均变化序列中呈现1682-1687年、1714-1725年、1828年低值期。清代时期渭南地区洪涝灾害时间变化序列与Lamb、古里雅冰芯、德令哈树轮以及IPCC等对这一时期气候冷暖交替变化研究有较好的对应关系,即洪涝灾害少发期,气候干燥,降水较少;洪涝灾害频发期,气候暖湿,降水增多。

3.6 清朝时期渭南地区洪涝灾害最小二乘法拟合

以10年为单位统计出清朝时期渭南地区洪涝灾害频次,利用最小二乘法原理和Matlab软件,对清朝时期渭南地区洪涝灾害进行6次多项式拟合,见图7。

图7 清朝时期渭南地区洪涝灾害频次拟合曲线

由图7可知,渭南地区在清朝不同时期洪涝灾害分布不均,整体呈现波动变化。

4 讨 论

4.1 太阳黑子活动对洪涝灾害影响

太阳活动主要包括黑子、耀斑和太阳风,其中黑子相对数变化是用来衡量太阳活动强弱的重要指标,太阳活动强弱以及周期变化会对地球气候产生一定影响。李旺等[21]利用SIDC 提供的太阳黑子数据和小波功率谱分析法对1700-2012年太阳黑子活动的长周期和短周期进行了分析,认为太阳黑子活动有11.04和 111.6 a显著周期。葛全胜等[22]探讨了过去千年太阳活动异常期与中国东部过去千年旱涝格局的相关性,认为中国东部地区旱涝灾害时空差异与太阳活动极大期、极小期有较强的相关性,1845-1873年是太阳辐射高值期,中国东部则整体偏涝。窦睿音等[23]对关中地区1960-2010年降水指数与太阳黑子活动周期相关性进行了分析,认为太阳黑子与关中地区旱涝指数在 9~12 a周期有较好的对应关系。郝志新等[24]根据史料对旱涝灾害的记载分析了过去千年关中地区干湿变化,认为过去千年关中地区干湿呈现10 、30 、70 、100 a变化周期,气候干旱与太阳活动极大期相对应。本研究结果表明清朝时期渭南地区洪涝灾害具有11、30 a周期,与上述研究成果有较好对应关系,表明太阳活动对渭南地区洪涝灾害发生有一定影响。

4.2 ENSO对洪涝灾害的影响

ENSO是指南太平洋与印度洋地区之间海平面气压反相关系,ENSO发生会引起全球性的气候异常。ENSO通过影响东亚地区季风环流,使得海陆气压差异发生变化,进而对中国境内降水产生一定影响。金祖辉等[25]认为中国东部夏、冬季降水时空特征与ENSO循环关系密切,ENSO发展年我国东部夏季降水偏少。赵强等[26]对ENSO发展、衰减阶段与陕西地区夏季降水变化特征进行了研究,认为ENSO衰减、La Nina发展阶段,陕西夏季降水偏多,ENSO发展、La Nina衰减阶段,陕西夏季降水偏少。李芬等[27]分析了山西地区1958-2013年降水与ENSO的关系,研究表明La Nina年,山西地区秋、冬季降水偏多,春、夏偏少;ENSO年,春季降水偏多,夏、秋和冬减少。清朝时期渭南地区洪涝灾害集中发生在夏季和秋季,这与ENSO异常活动所导致气候变化有密切关系。

5 结 论

(1)清朝时期渭南地区共发生了87次洪涝灾害,平均每3 a发生1次,其中轻度涝灾发生了35次,中度涝灾发生了28次,重度涝灾发生了18次,特大涝灾发生了6次。

(2)清朝渭南地区洪涝灾害季节差异显著,单季涝灾中,夏季和秋季节发生频次最高,分别发生了37、48次,两季涝灾中以夏秋季连涝为主,共发生了10次。

(3)清朝时期渭南地区洪涝灾害依据其不同时期发生的频次可以划分为5个阶段,第3阶段(1732-1821年)和第5阶段(1882-1911年)为洪涝灾害的频发期,第1阶段(1644-1681年)为洪涝灾害的次频发期,第2阶段(1682-1731年)和第4阶段(1822-1881年)为洪涝灾害的少发期,洪涝灾害存在11、30 a显著变化周期。

(4)清朝时期渭南地区洪涝灾害是对气候变化的响应,洪涝灾害少发期,气候干燥,降水较少,洪涝灾害频发期,气候暖湿,降水增多。对清朝时期渭南地区洪涝灾害进行六次多项式拟合,拟合发现不同时期洪涝灾害分布不均,整体呈波动变化。