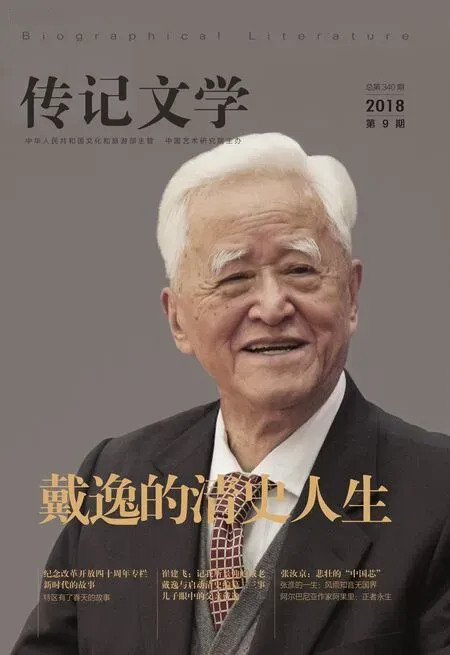

国难家仇醒少年

——戴逸先生与常熟的点滴往事

孟东明

工人日报社

常熟有人如此评论戴逸:“七七事变”对戴秉衡(戴逸在1948年底投身革命前的名字)来说,就是一条鸿沟。兹事之前,他顽皮任性,文史拔萃,算术扫地,小学差一点没能毕业;事变肇始,他宛若两人,所有功课风生水起,鹤立鸡群,见丑恶必义愤填膺,视苦难即伸手相援,窥光明便趋之若鹜,以至从北京大学起航,奔向解放区,走上革命路……能作如此毋容置疑结论的,是戴逸先生的故交知己徐家骥。此君祖上超过五代与戴家同行,共操常熟县钱粮征解,再加徐君仅长戴氏一岁,又是近邻,幼少玩伴,高中同班同学,大学毕业后同执历史教鞭,任江苏省常熟中学高级教师,长年书信电话不绝,可谓知根知底。故徐君之断乃谓可信也!

1937年6月下旬,常熟县立中学招生发榜,戴秉衡自知没戏,因为算术题几乎都不会做,因而没有去看榜。当父亲戴良耜去县中看完考生榜单,虎着脸跨进家门时,戴秉衡一看到他的脸色就知大事不好,赶忙转身进厨房向正在做饭的母亲告知一声,溜之大吉,到大步道巷奶奶家去避风头了。

转眼到了7月7日。历史不会完全重复,但有时会有十分相似之处。“七七事变”之所以在常熟引起强烈反响,因为常熟的老百姓尤其是许多有识之士从“九一八事变”后到“一·二八事变”中,意识到“七七事变”后可能又会在上海再次发生战争,而上海一旦有事,作为上海近邻、后方的常熟责无旁贷地要勇挑重担。

其实,早在“七七事变”前,常熟的报纸、广播几乎每天都有类似的消息报道:由常熟境内东起白茆塘口西至十一圩的整个长江航道上,日军的舰艇在不断游弋,乃至企图登陆,抑或向沿岸村庄和军民开枪、开炮;从长江沿岸到常熟古城各地,都有日本间谍装扮成卖“仁丹”或膏药的药贩、算命的道士、行乞的和尚,虽多有被中国军民抓获者,但此类人等依旧不断活动;日本飞机不仅在长江沿岸侦察巡逻,甚至多次飞抵了古城上空……

“七七事变”之后,回到常熟的旅外学生首先发起集会,声讨日军罪行,发动募捐,支援前线;尔后,商界、医疗界、教育界、政界纷纷行动,戴秉衡的父亲戴良耜(时任常熟县钱粮东柜主任)年轻力壮,在各界广有人脉,有组织能力,更有财政支撑,因而在常熟成立有官方色彩的常熟抗敌后援会时,各界有识之士力荐他担任常务副主任,主持工作,而主任则是由国民党江苏省党部常熟特派员张杰荪担任。此后,戴良耜终日奔波于城乡各地,募捐钱财物资以支援前线;组织集会以发动民众;慰问难民以解决逃难民众生活问题;发布慰问朱德、彭德怀的新闻以鼓舞民众抗日士气——通过报纸、广播向八路军公开发布慰问电,这在常熟抗战史上是绝无仅有的,最让人动容的是日军大举进攻上海发动“八一三事变”,战役进行到最后阶段的10月26日晚,守卫大场防线的中华民国国民革命军陆军第88师第524团400余人(报界宣传称“八百壮士”)在副团长谢晋元指挥下,奉命据守苏州河北岸四行仓库孤军奋战四昼夜时,作为常熟抗敌后援会常务副会长的戴良耜,带人前往上海慰问八百壮士,这又是常熟抗战史上空前的创举!然而,莫名遗憾的是此一行动在常熟抗战史料中湮没了,仅有的一笔也只是在《徐兆玮日记》中记载因戴良耜“接济88师”、支持八百壮士而被划去组织伪政权成员的名字(见《徐兆玮日记》第4123页)。

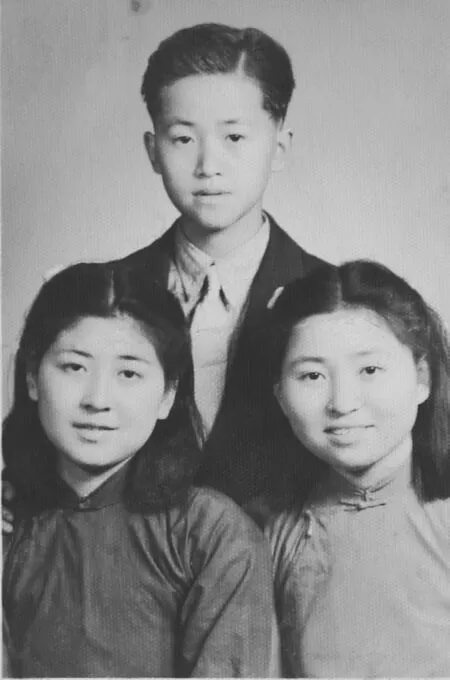

自从戴良耜担任常熟抗敌后援会常务副主任并主持工作后,再加上原常熟县钱粮东柜辖区的钱粮征集工作进入秋收忙季,戴良耜成了常熟最忙碌、最辛劳的官员。他每天清早出门时,孩子们还没有起床;深夜归家时,孩子们早已入睡,几乎每天都不能与父亲照面。然而,日机常到常熟古城上空盘旋,看这架势日机投掷炸弹是迟早的事;再加上常熟长江沿岸高浦、徐六泾口、野猫口、福山塘口各地不时有遭到日军炮击的消息传来,常熟城里的老百姓已开始向苏州、无锡、常州一带逃难,而与戴良耜亦师亦友的清末江南四大藏书楼之翘楚——铁琴铜剑楼第四代楼主瞿启甲先生就带着家人避到太湖东山去了。而戴良耜面临的难题是家里孩子众多,素琴、素金一个15岁、一个14岁,已是亭亭玉立的大姑娘了,而秉衡又是一盏不省油的灯,天天在外面调皮,很难保证不出事,该怎么办?

就在这个紧要关头,常熟名绅、企业家毛柏生伸出了援手:戴良耜、王美龄夫妇把戴素琴、戴素金、戴秉衡他们托付给毛柏生,毛柏生把三个孩子带到离常熟古城八九公里、方位在古城东南方的淼泉,交付给一个大户人家,吃住全由这户人家包了下来。当然,费用是由毛柏生与大户人家商定,由戴良耜承担。

上海发生“八一三事件”后,日机已飞抵常熟古城投掷炸弹了,戴素琴、戴素金、戴秉衡则可谓时时牵挂父母和弟妹以及奶奶等家人的安危。

8月23日清晨,戴家姐弟三人早早就发现日机又在常熟古城上空盘旋了,他们三人同时脱口而出:“不好,今天日本鬼子要掷炸弹了!”因为在此之前,日机已在古城掷过一次炸弹了,他们似乎有了预判的经验。戴秉衡说:“我要回家去!”大姐素琴说:“不能回去,太危险了!”戴秉衡义无反顾地说:“爸爸、妈妈难道就不危险?!”说完,他大步流星地往常熟古城走去。

戴秉衡知道,只要往虞山方向走,就能找到家。可是,当他沿着一条河塘往东走了不久,就看到日机开始向常熟古城投掷炸弹了!远远看去,浓烟滚滚,火光冲天,他想到今天不知有多少人会死于日军的炸弹之下,不知多少人的家宅会毁于日军的炸弹之中,他又想到父亲、母亲、弟弟、妹妹,还有奶奶,真不敢再想下去了!仇恨的思绪在他的脑海里翻卷,他加快了脚步。又隔了一会儿,他看到有四五架飞机与日机开展了空中搏斗,机枪的火光如毒蛇信子一样不断伸吐,他不由更加快了脚步。就在快到梅塘的木桥时,他看到梅塘西岸上大批市民拖儿带女地从古城方向朝梅李方向浩浩荡荡地涌过去。过桥之后,戴秉衡逆着人的潮流向城里奔去。他不断地与人碰撞,不断地向人打招呼“对不起!”就这样,花了整整三个多小时,他才赶到家里,父亲、母亲看到他满头大汗、灰头土脸的样子,可谓惊喜交加,父亲埋怨他不该鲁莽,戴秉衡委屈得哭了:“我是怕见不到你们了!”母亲见状也不停地抹眼泪,并把秉衡抱在怀里,用手给他擦眼泪。至此,父亲又改口道:“傻孩子,我们不是好好的吗?!”原来,当日机来掷炸弹时,父亲带领全家人躲到戴秉衡的卧室兼书房的小石楼底下去了,石楼毕竟坚固,比较安全;父亲又告诉他,他读书的塔前小学被炸掉了,大火殃及启甲爷爷的房子,瞿家大宅至今还在燃烧,可惜啊!

戴秉衡在家洗完澡,吃完中饭,便在父母的安排下重回淼泉。临行前,父亲告诉戴秉衡:迫于战时局势,常熟县立中学已从西门大街搬到王庄去了。常熟县立中学校长顾念儒与他相熟,虽然戴秉衡没有考取该校,校长说现在国难当头,让孩子有书读为排难之要,况且目前学生还招不满,所以不仅戴秉衡可以去上学,而且戴素琴、戴素金也可以从淑琴女子中学转学到常熟县立中学去,这样姐弟三人也便于互相照顾,而学费问题也已经安排妥当了。

正当戴秉衡姐弟三人按父亲的吩咐兴高采烈地准备从淼泉乘航船(常熟乡间与县城或乡间集镇之间定期从事运输业务的帆船)赴王庄去常熟县立中学读书时,不料大姐素琴突然脚痛发作,素金、秉衡只能悻悻然地从淼泉坐航船穿过尚湖(相传周代名相姜尚即姜子牙为避商纣王陷害而在此湖垂钓故得名),再入泄水河道,抵达王庄,并按父亲的安排借住在陈念棣家。戴逸先生在2018年1月17日接受采访时记忆犹新地对笔者说:“陈念棣比我大十来岁,当时就表现出强烈的进步倾向,每天都带领我们高唱进步歌曲,爱国热情高涨,后来听说他参加了新四军,皖南事变中被捕后在上饶集中营时期是组织赤石暴动的主要领导人,后率部赴朝参战,回国后任总后一部的领导人,授大校军衔,为中国革命作出了重大贡献,可惜后来未能谋面,未能感谢他当初对我们姐弟的关照、帮助,这是颇为遗憾的。”

1937年11月13日清晨,侵华日军在常熟境内东从白茆塘的高浦口起,中至徐六泾口到西边梅塘的野猫口登陆,烧、杀、奸、淫、掳、掠无恶不作,常熟城乡陷入极度惊恐之中。就在这天上午,戴良耜带了全家人租船赶到淼泉,接上大女儿素琴,又赶回常熟,沿护城河穿过尚湖抵达王庄,再接上素金、秉衡,由于原来的船主不愿再西进,只能重新包租了一条船,先到江阴,乘夜色日舰不出动时渡江,江阴长江相对狭窄,渡江容易些。就这样,戴良耜带领全家人平安抵达泰兴境内,最后在黄桥镇(民风淳厚,古色古香,与常熟相差无几,一番升平景象)的一大户人家借住下来。

就在黄桥镇住下不久,日军在南京大举屠刀,制造了震惊中外的“南京大屠杀”,戴家庆幸未去南京,逃过一劫!然而,戴良耜身在黄桥,心系常熟。几经打听,得知常熟已成立伪政权,日军的兵力驻守不多,局势已进入稍为平缓状态。于是,戴良耜又找来船只,把眷属和孩子送到常熟县沙洲区南丰镇(今属张家港市)一朋友家里,自己则只身从黄桥赶到南通,再搭轮船抵达上海去探路,看看能否在公共租界地盘上容身、做事。戴良耜早就知道瞿启甲先生在上海爱文义路(今北京西路)紧靠哈同花园的地方有住所,便以瞎子摸象的办法前往打探,果然在爱文义路1290号二楼找到了启甲先生和他的三公子凤起(比戴良耜大一岁),劫后余生,他乡重逢,师生相识,兄弟相认,宛若再世,感慨万千!启甲先生说到铁琴铜剑楼藏书楼幸未被日机炸弹击中,而前厅、中厅、生活起居住地和常熟城里房舍均已化为灰烬,然人员均逃过一劫;戴良耜则简要通报了逃难历程,大家都为双方家人安康额手相庆!

14岁的戴逸和两个姐姐

此时,戴良耜提出了一个重要问题求助瞿启甲先生:家里孩子众多,女孩素琴、素金已出落成大人了,沦落到敌占区很不安全;况且读书也很成问题,尤其是秉衡没有书读更成全家人的心病,希望在上海人脉厚重的先生帮助良耜觅得住处,以解戴家燃眉之急!

晚清时期在中国藏书家中就已声名远播、辛亥革命后即任中华民国第一届国会议员的瞿启甲先生,与在北伐时期被时潮推上常熟县衙钱粮东柜副主任的戴礼鑫因钱粮征收而相识、相交乃至相知。瞿启甲不仅将自己“良耜”的名号让度给戴礼鑫,而且给他指点为人、为官之道,遂成莫逆。戴良耜随后声名鹊起。启甲先生对戴良耜聪明伶俐的爱子戴秉衡也另眼相看,如同自己亲孙,曾三次带他去十公里外的古里铁琴铜剑楼观摩学习藏书之雅、读书之美;这让戴秉衡如痴如醉,流连忘返。现在,危难之中的戴良耜再次求助启甲先生,启甲先生怎会袖手旁观?于是,瞿启甲先生当即通过朋友为良耜租下了爱文义路1295号、实则为弄堂骑街楼约有60平方米的房子。其时,江苏、浙江、安徽乃至上海郊区约有50万难民因日军侵华而涌入上海租界,上海真正是一房难求!启甲先生对戴家的关爱,戴良耜称“没齿难忘”乃实情也!

就这样,戴良耜急忙从上海坐轮船赶到沙洲区南丰。戴逸先生于2018年1月17日回忆道:素琴、素金、秉衡、小妹素莲随父亲去上海;为减轻母亲的负担,外婆派舅舅来南丰接走了弟弟秉炎去了周行,住在外婆的亲戚家;母亲则带着另外三个弟弟又回到了常熟。

1938年的春天到来了。坐在去上海的小火轮上,河道两岸草长莺飞,桃红柳绿,碧水潺潺,江南春色,尽收眼底,可戴秉衡心里一点也快乐不起来。对大上海是心仪已久了,可是母亲不去上海,如此这般地离开母亲是有生以来从未有过的,心里不仅是牵挂,更是一腔惆怅,犹如古诗所言:“剪不断,理还乱,是离愁,别是一番滋味在心头。”幸亏有两个姐姐相伴,有说话之处,有商量之人,至于父亲对自己严肃有余,但总体来说是对自己关爱有加,寄予厚望的,因而纠结的心也渐渐解开了。隔了一会儿,火轮进入了阳澄湖,戴秉衡吃过阳澄湖大闸蟹,但他不喜欢,因为吃起来太麻烦了,他觉得还是吃母亲做的红烧肉来劲,不,最好是蹄膀,有肥有瘦,肥而不腻,正在他想入非非之时,大姐塞给他一包麻片糕,说是当点心的。吃完点心,在小火轮“嗡、嗡、嗡”的轰鸣声中,戴秉衡打起了瞌睡,直到被一阵一阵的臭气熏得直恶心时,睁开眼睛一看才见河道两边矗立着错落有致的楼房,楼里已有灯光闪烁,父亲告诉他,轮船已进入上海多时,臭气冲天的河道叫苏州河,轮船很快会停靠在老闸桥船码头。戴良耜一行人等上岸后,就叫了三辆三轮车,直抵爱文义路1295号宅第,仓促住下,一夜无话。

不久,小妹就哭哭啼啼地吵着要回常熟见母亲,戴良耜无奈之中只能托熟人把素莲捎带了回去。素琴、素金则进入上海爱国女校读书,后来分别进了麦伦中学(在虹口区,后改名为继光中学)、市西中学教书,素金的经济条件更好,对父母资助更多。戴良耜看到孤岛里生活物资紧缺,尤其是大米紧张,先后发生多次抢米风潮,于是与人合伙做起了在常熟与上海之间贩运大米、捎带货物等不定期、不定班的运输生意。据戴逸先生回忆,贩卖大米风险很大,但利润丰厚,主要操盘手是母亲王美龄。在常熟福山,有人的一船大米竟全被日军没收,以至血本无归。面对这种艰难局面,尤其是在男权主政的封建社会,王美龄原来并不识字,还是一个小脚女人,走路都是一步三摇的,要靠她一个人独打天下,在常熟组织起货源,即先要找到米源,有本领验明大米成色、水分,再组织人力装卸,物色船主,打通运途关节,由盛产大米的低乡即唐市、横泾、任阳等地用小船运到福山,或浒浦,或徐六泾,或白茆塘口高浦,再把大米驳运到较大的船上,通过长江经吴淞口进入黄埔江,最后由戴良耜及合伙人负责销售——这条运输线虽然比内河运输路途远,但相对来说还比较安全;从常熟到上海的内河运输虽路途要比长江航路近一半,但沿途兵匪横行、关卡林立,说不定随时随地可能冒出一拨盗匪,把全船的米都抢走了!因而从事这番生意完全是一个现代管理谓之的“系统工程”,可王美龄就是做到了!所以,戴逸先生说到母亲的这段往事时不由如此赞叹:“不仅是善良、能干,而且是一个厉害的角色!她是我们家的一颗大树,是全家的顶梁柱,也是掌管钱财的一把手!”

但是,对戴秉衡来说,在上海能有笑声的时候实在少之又少,而不快甚至时时感到剜心之痛的事却接连袭来。就在他到达上海不久,母亲托人带口信说,表哥吴田浦(又名天朴)被日寇枪杀了!经秉衡追问后得知,吴田浦是国民党游击队的首领,他专门组织队伍在南京周围打击日寇。在他与伪军谈判扩军时,被伪军出卖,以至惨遭枪杀。又过了不久,母亲再次托人传话说,堂兄戴秉钟因参加新四军,被日军宪兵队抓获,在严刑拷打后枪杀在常熟北郊的半巢店;另外两个堂兄戴秉桐、戴秉荣也受到株连,被捕入狱 ……

面对惨烈的国难家仇,戴秉衡内心充斥着对日寇的满腔仇恨,还有就是不断拷问自己该怎么办?

从此,戴秉衡的生活步入了正轨,每天几乎是“老三样”:写字,复习小学的功课,读古文、诗词,不懂的地方径直去向启甲爷爷请教。在启甲爷爷处,他有问不完的问题,聊不完的话题,这成了戴秉衡在上海最大的乐趣所在。

在上中学前的近半年时间里,戴秉衡觉得有三件事是值得记叙的:

一是不久前家里来了两位客人,常熟的诗人杨无恙和他的小妾。是启甲爷爷让他们投奔父亲的。启甲爷爷不仅在常熟是名人,即使在上海文化界也有很多朋友。国难当头,只要有人求助,他总会伸出援手。遵照启甲爷爷的嘱咐,父亲不仅给杨无恙他们配备了床铺等生活必需品,而且把一个大房间隔成了多个小间,因而只要有朋友来,这里也就成了他们的避难之所。连启甲爷爷的儿子瞿济苍、瞿旭初来上海时也住在戴家。这也足见戴良耜之为人。当然,令戴秉衡高兴的是经常可以向杨无恙先生请教古诗词了。杨无恙先生出身于常熟恬庄名门,曾任吴佩孚、张学良幕僚的杨云史先生和以后戴秉衡的恩师杨毅庵先生与他是堂兄弟……

二是启甲爷爷看到戴秉衡喜爱文史,于是把他父辈就开始编纂刻印成的足有一尺半高的线装书《铁琴铜剑楼藏书目录》馈存给他,让他笑逐颜开、心花怒放。也正是启甲爷爷的这份厚重大礼,启迪了戴秉衡的藏书念头,从此才有了他人生旅途中的三次藏书经历。

三是在启甲爷爷处拜识了徐兆玮先生。徐先生是光绪年间(1890)进士,后又赴日本留学,是同盟会员,民国元年与瞿启甲同时选为第一届国会众议员,在曹锟贿选总统时两人拒贿南归,除研究红学外,中国的诗、词、歌、赋尤其是江南文化艺术几乎无所不知,无所不懂,因而在戴秉衡的心中真正是高山仰止。所以,当启甲爷爷告诉他眼前的先生就是徐兆玮时,戴秉衡忙不迭地双膝跪地,便要磕头,被哈哈大笑的徐兆玮拦住,连连说:“不作兴了,不作兴了!”随即启甲爷爷向徐兆玮简要介绍了戴秉衡喜欢文史的情况,这使徐兆玮对戴秉衡顿生好感,遂在吃完午饭后决定带戴秉衡去卢湾自己的住处一玩。一老一少搭了一辆三轮车,径直去了卢湾的徐兆玮住处。

启甲爷爷曾告诉戴秉衡,徐兆玮最擅长的是记日记,已记了40多年,那是一部百科全书式的教科书,弥足珍贵!

现在,戴秉衡要亲眼看看,在启甲爷爷眼里“弥足珍贵”的日记,是怎么记的?怎么保存的?日记有什么用处?记日记的要诀是什么?戴秉衡看到,在徐兆玮的书房里,真正是琳琅满目:上海租界里的各种报纸,还有英文的、日文的;各种杂志,以文艺的居多,还有武汉的、重庆的,甚至香港的;各种书籍,有线装的、平装的、精装的;一台三灯收音机,徐兆玮说是在“七七事变”后托人在上海买的,日军侵占常熟时他逃难到了无锡,期间身边一直带着这收音机,就是用它来收听新闻,记录时事,以记日记。徐兆玮告诉戴秉衡,记日记第一位的是真实,各种材料上的东西如报上的、杂志上的、书本上的、收音机里广播的,要新鲜,但更要真实,耳闻目睹的要鉴别其真伪,鉴别其重要与否,这样记下来的东西才能有价值,有生命力,才能成为历史材料。徐兆玮的日记所涉猎的范围非常广泛,如诗词歌赋、传闻野史、名人逸事、对联谜语、小说历史、随笔杂记、集句唱和、诗话文征、考证释义、地方掌故、重大时事、政治变故、钱粮赋税等都有所涉及,尤其对常熟地方的资料、史料、掌故逸闻、名人奇事他都留心收集,如日军侵占上海、常熟的情况,几乎每天都有。此外,从清末至民国时期的政治、经济、军事、社会、教育、文化、出版、民风民俗等都有他的观察、分析、记录。所以有人说他的日记是常熟的一座文献宝库。

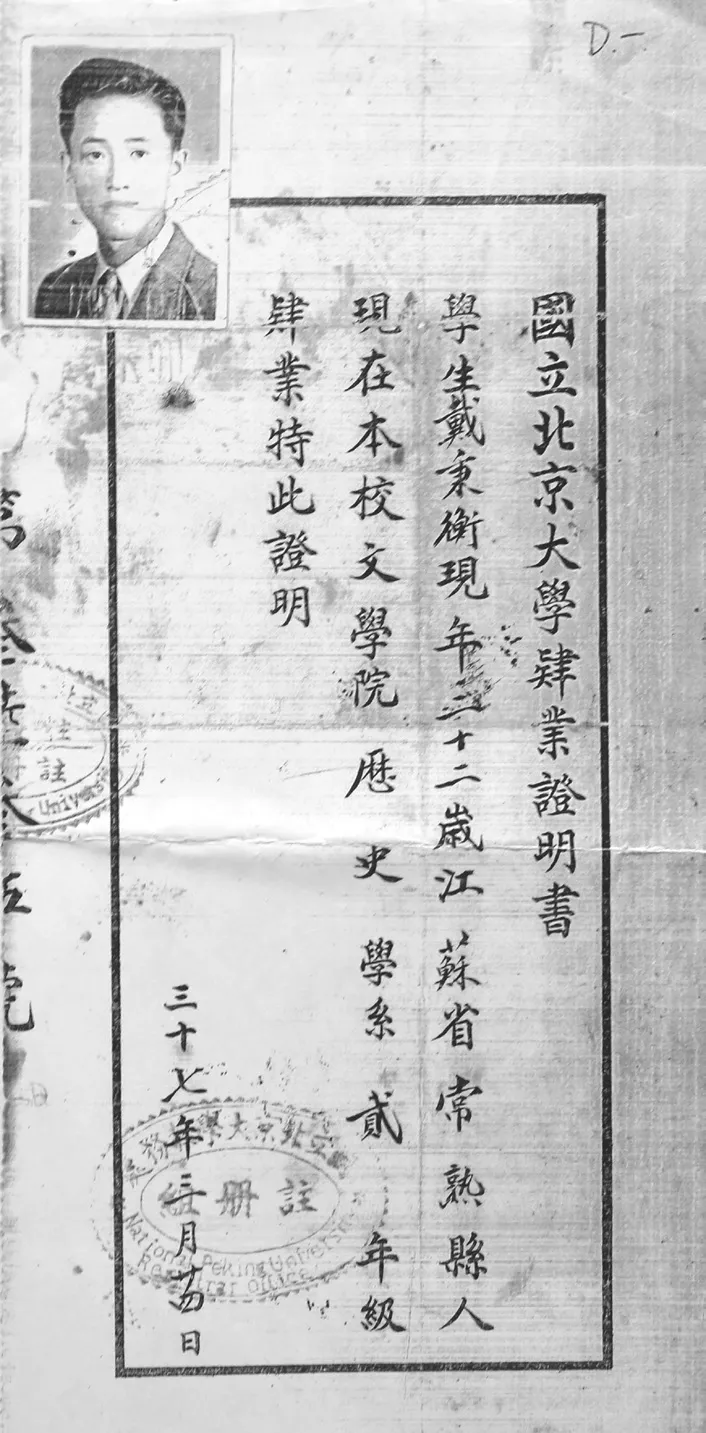

戴逸国立北京大学肄业证明书

时光荏苒。2003年清明,已任国家清史编纂委员会主任的戴逸先生回乡扫墓时特地来到常熟海虞南路的常熟图书馆看看究竟是否藏有《徐兆玮日记》原稿。如有,将如何组织出版?——他要以此为国家清史编纂委员会探索文献丛刊、档案丛刊、译著丛刊等的编辑、出版之路。当常熟图书馆的工作人员把《徐兆玮日记》的原件呈送到戴先生面前时,老人激动万分地说:“太好了!太好了!”他花三天时间仔细翻阅了徐兆玮日记,指出:作为国家清史编纂工程的组成部分,除了编纂清史,还要编辑、出版文献、档案、译著丛书,这是一个庞大的工程。常熟图书馆能完整保存《徐兆玮日记》294册,是一件大好事。现在要做好准备,做好把日记录入电脑,做好标点工作,校对工作,关键是古文难懂,标点不易,打算请一位专家来指导大家的工作。当时担任常熟图书馆副馆长的李烨全力担当起了此项任务。

2003年7月18日,受戴逸先生的委托,中国人民大学清史研究所教授、博士生导师张研带领三名博士生以“国家清史编纂委员会文献部”名义专程抵达常熟,实地考察了《徐兆玮日记》的真实性、完整性及其文献的史料价值,然后请常熟方面的文史专家吴正明、钱文辉、曹培根、包岐峰、李烨、吴恺、苏醒、蒋秀华参与评估论证,得出了肯定性的结论意见,随后在国家清史编纂委员会2004年7月于全国征集的文献、资料、档案出版工作的专家评审会上,经过激烈的讨论,在所有项目经严格的筛选淘汰三分之二的情况下,《徐兆玮日记》以绝对的优势顺利通过专家们的严格审查,确定由国家批准立项,并于9月29日由戴逸先生代表国家清史编纂委员会、李烨代表常熟图书馆在《国家清史纂修工程项目合同书》上签字。一家县级图书馆能承担国家级清史纂修工程项目,《徐兆玮日记》得以列入国家工程的出版计划,应该说戴逸先生功不可没。

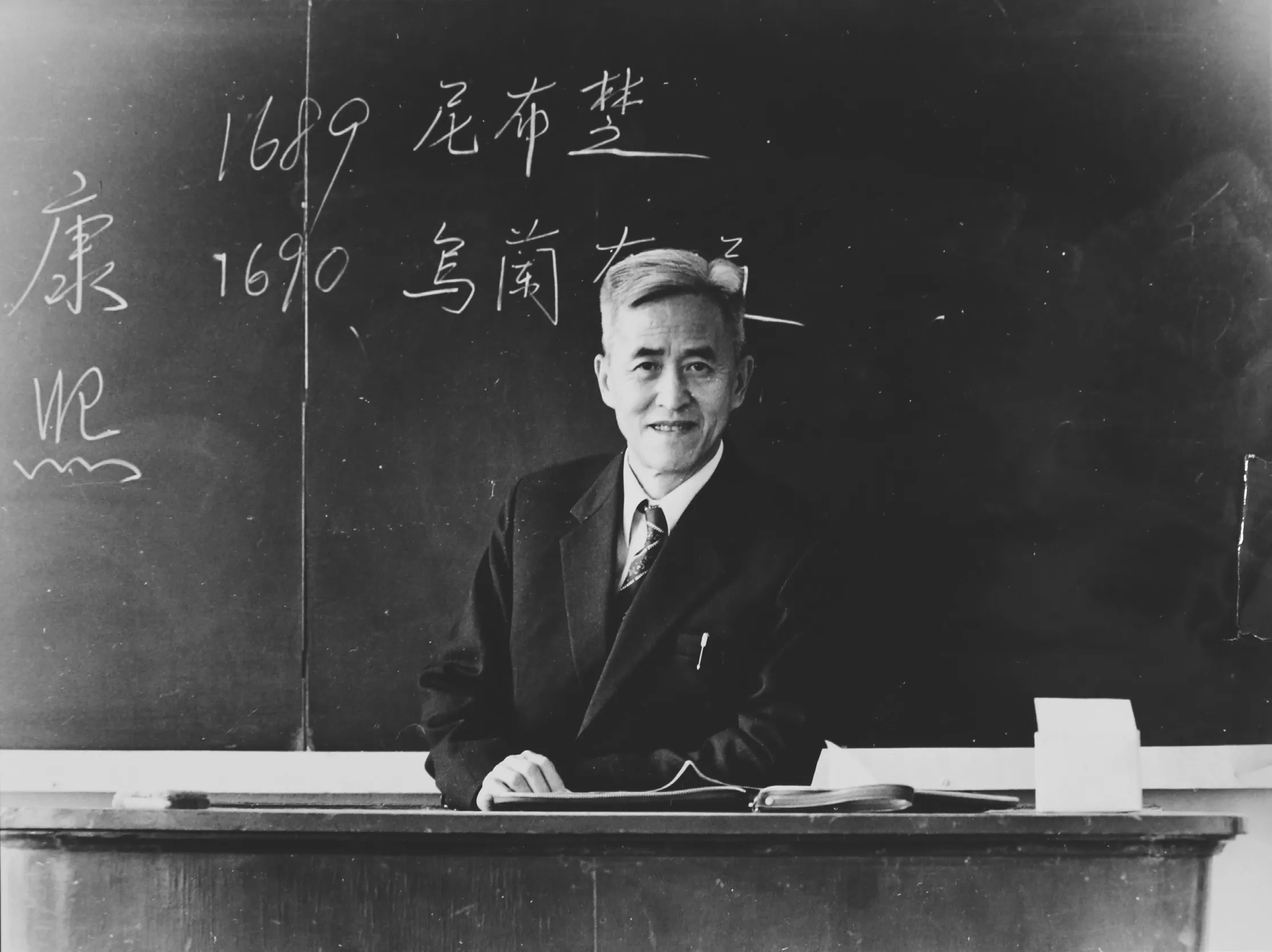

《徐兆玮日记》

《翁同日记勘误录》

2013年12月,戴逸先生获颁吴玉章人文社会科学终身成就奖

有文史专家这样评论:“晚清四大日记中,常熟已占了一部,现在徐兆玮的日记也出版了,一个县级市有这样两部个人日记受到重视并由国家出版社正式出版,在中国恐怕是绝无仅有的,这也可以作为常熟这座国家级历史文化名城人文荟萃的一个例子吧!”

苏轼诗:“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。”凭着65年前儿时的记忆,身为国家清史编纂委员会主任的戴逸先生竟为探得庐山真面目,在常熟图书馆内对徐兆玮当年的日记静静地、细细地翻阅了三天。这就是戴逸的学术作风!举轻若重、一丝不苟的学术作风!