香蕉茎纤维的化学脱胶制备及性能研究

黄 仙,李 芳

(青岛大学 纺织服装学院,山东 青岛 266071 )

香蕉是我们生活中重要的水果,被誉为“新贵水果之王”。作为世界香蕉产业大国,香蕉产业是我国南方热带水果重要产业之一。然而每年香蕉采收后,遗留的大量茎秆会被丢弃或被直接焚烧,这无疑是浪费资源更是污染环境[1]。因此近年来,对香蕉茎纤维的制取和使用广泛引起大众的关注。

目前制作香蕉茎秆纤维的主要方法有机械法和化学法:印度Jarman CG等人通过沤麻技术或用刮泥刀刮掉肉渣小规模地制取纤维,工作效率是15g/h,而电动刮麻机的效率是人工的200倍;21世纪初,中国热带农业科学院农业机械研究所探索和研究了香蕉茎秆纤维的提取方法和生产设备,并开发了QP-1800型香蕉秸秆切割破片机和GZ-390型香蕉秸秆刮麻机。另外一种快速制取方法就是利用原纤与韧皮之间的高压浇热水使外压下降气化膨化而分离原纤。但机械提取的香蕉茎纤维不能直接用于纺丝,所以还需要进行化学或生物脱胶处理。

本文采取酸洗碱煮法对香蕉茎秆进行脱胶来制备香蕉茎纤维,并对香蕉茎纤维的性能进行研究。

1 实验部分

1.1实验材料和实验仪器

实验材料:香蕉茎秆(海南省海口市三门坡镇),蒸馏水,氢氧化钠(颗粒),浓硫酸(98%)(青岛大学提供)。

实验仪器:Y802A 型八篮恒温干燥箱(南通宏大实验仪器有限公司 ),洁盟牌超声波清洗机(深圳市洁盟清洗有限公司), LLY-06 E型单纤维强力仪(莱州市电子仪器有限公司),电热恒温水浴锅,Y172型哈式切片器,JSM-6390 扫描电镜(日本电子光学公司),电子显微镜,FA2004B 电子天平,Y171 型纤维切断器,HTG-1 型热失重分析仪(北京恒久仪器),INSTRON4302 型电子万能测试机(美国英斯特朗公司)。

1.2 纤维制备

采用酸洗碱煮法制取香蕉茎纤维。工艺如下:试样→烘干→预酸处理→水洗→碱液煮炼→水洗→酸洗→水洗→烘干

1.2.1 香蕉茎秆原材料的烘干处理

将香蕉茎秆去除根部和鞘部,并切成15cm的小段。将切好的小段放入干燥箱中80℃下烘48小时直至含水量降低到10%。

1.2.2 预酸处理

将烘干后的试样采用下页表1的方案进行预酸处理。

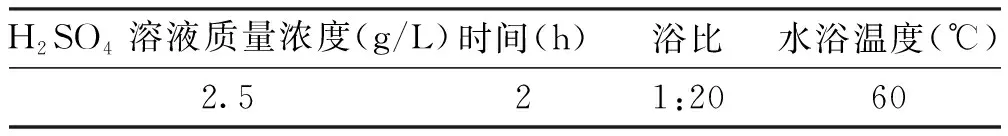

表1 预酸处理方案

预酸处理的目的是水解香蕉茎秆原料中的果胶和半纤维素的高分子部分,这是因为不溶性的果胶酸中的钙镁盐不溶解于水,但能被无机酸水解,这样就能破坏它的网状结构,而后大分子就会开始解聚,进而被溶解[2]。

1.2.3 水洗

将预酸处理后的试样放入超声波用蒸馏水清洗5min,除掉试样上遗留的H2SO4溶液,以免影响下面的操作。

1.2.4 碱液煮炼

将水洗后试样放入碱液中,并以表2中的方案进行煮炼。

表2 碱液煮炼方案

在此过程中可以去除茎秆原料韧皮中的较稳定的胶质,使纤维之间的联系减弱,可以很好地提高纤维细度和柔软度[3]。碱煮炼过程对脱胶效果和纤维质量具有很大的影响。

1.2.5 水洗

将碱液煮炼后的试样放入超声波用蒸馏水清洗5min,除掉试样上遗留的碱液,以免影响下面的操作。

1.2.6 酸洗

将水洗后试样放入0.1%H2SO4中,28℃下酸洗5min。目的是中和掉试样上残留的NaOH 溶液,提高纤维的柔软度、松散度以及白度。

1.2.7 水洗

将酸洗后的纤维放入超声波用蒸馏水清洗5min,除掉试样上遗留的H2SO4溶液。

1.2.8 烘干

将水洗后的纤维放入烘干箱中60℃下烘干。通过上述工艺制备的香蕉茎纤维如下图1所示,待检测。

图1 香蕉茎秆脱胶纤维

1.3 纤维测试

1.3.1 纤维外观形态

用 Y172 型纤维切片器(哈氏切片器)、电子显微镜、JSM-5600LV扫描电镜(SEM)对纤维进行切片观察。

1.3.2 纤维细度测试

按照GB/T 6100-2007《棉纤维线密度试验方法中段称重法》,采用Y171 型纤维切断器将纤维切成10mm、电子天平称取0.01mg,制片后放在显微镜下计数。

1.3.3 吸湿性能测试

按照GB/T6503—2008《化学纤维回潮率试验方法》,采用 FA2004B 电子天平、Y802A型八篮恒温干燥箱,在温度22℃,湿度69%下,分3组测试纤维干湿重。

1.3.4 力学性能测试

利用 LLY-06E 型单纤维强力仪,参照 GB/T9997《化学纤维单纤维断裂强力和断裂伸长的测定》和GB/T14337《化学纤维短纤维拉伸性能试验方法》标准,测试纤维的断裂强度、断裂伸长率、初始模量和断裂功。

1.3.5 热学性能测试

利用HTG-1型热失重分析仪,通过热分析技术对香蕉茎纤维进行测量。

2 结果与分析

2.1 纤维表观形态

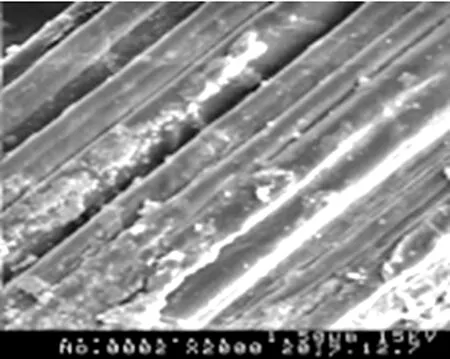

下页图2、图3是香蕉茎纤维在不同放大倍数下观察到的纵横相形态。

图2(a) 香蕉茎纤维截面(1000倍)

图2(b) 香蕉茎纤维截面(4000倍)

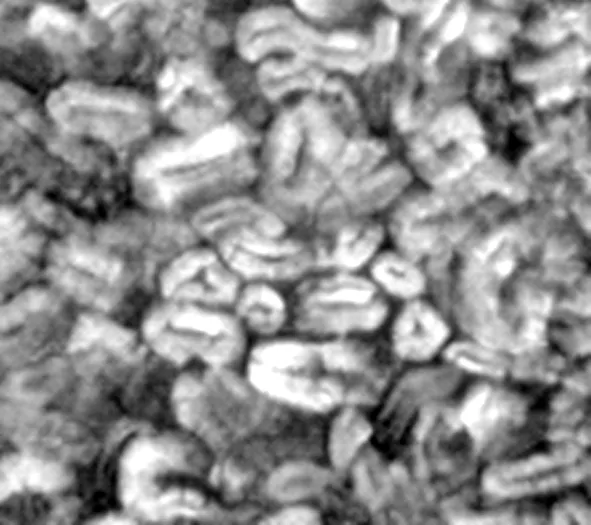

图3(a) 香蕉茎纤维纵向形态图(4000倍)

图3(b) 香蕉茎纤维纵向扫描电镜照片

如图2所示,香蕉茎纤维的横截面多为腰圆形,部分存在中腔,部分表现出实心腰圆形。其中大部分香蕉茎纤维的细胞壁与中腔之间存在裂纹,此与麻纤维的断面形状相似。另一小部分细胞壁与中腔之间不存在裂纹的香蕉茎纤维与棉纤维断面形状相似。由图3所示,大部分的香蕉茎纤维具有不同的粗细程度,在纵向上存在横节和不同长度的竖纹,并且沿纵向上部分纤维表现出自然卷曲。根据香蕉茎纤维的纵向特征又进一步证明香蕉茎纤维与麻纤维的形态结构极为相似。

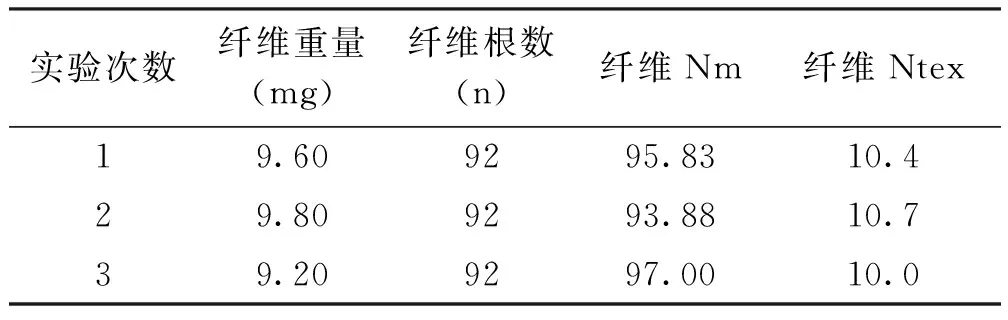

2.2 纤维细度

细度是指纤维的粗细程度,是纤维力学性能的重要指标。表3是测得的香蕉茎纤维的细度。

表3 香蕉茎纤维细度的测试

如表3所示,通过以上数据计算得到纤维细度平均值为10.4tex。数据表明,该香蕉茎纤维的粗细程度相差较大,又因其在纵向上的细度也不一相同,所以,不同根的香蕉茎纤维的细度不均匀,同根纤维的纵向细度也不均匀,且差异较大。总体来说,香蕉茎纤维的细度较大且粗硬。

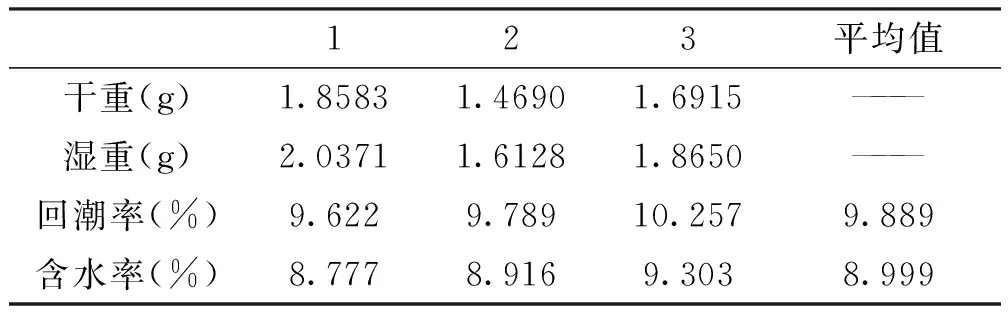

2.3 吸湿性能

纤维吸湿性的主要表征指标是回潮率、含水率。测得香蕉茎纤维的回潮率和含水率如表4所示:

表4 香蕉茎纤维回潮率、含水率测试结果

由表4中的数据可知,香蕉茎纤维吸湿性较好,含水量较高,染色性较好。这是因为香蕉茎纤维中富含具有大量亲水性羟基的纤维素,较易进入水分子的非结晶结构,以及脱胶后使得纤维中间存在大量孔洞,使香蕉茎纤维具有很好的吸湿性。

2.4 力学性能

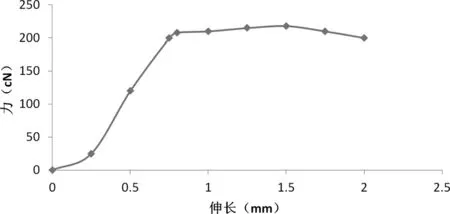

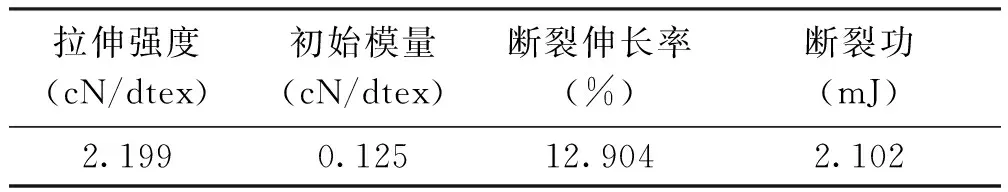

纤维的综合品质主要体现在力学性能上,检测纤维的力学性能主要指标是拉伸强度、断裂伸长率、初始模量等。下页图5是测得的强力伸长曲线图,下页表4是测得的力学性能结果。

图4 香蕉茎纤维强力伸长曲线图

拉伸强度(cN/dtex)初始模量(cN/dtex)断裂伸长率(%)断裂功(mJ)2.1990.12512.9042.102

如图4、表5所示,拉伸初期的香蕉茎纤维的伸长变化较快,是因为在此阶段主要是纤维表面胶体等物质发生断裂,而后曲线斜率开始增大,单根纤维开始受力,在此阶段主要是因为分子链键长和键角发生改变,当纤维伸长约0.8mm时,大多数的纤维开始进入屈服区,这一阶段纤维的非晶区中的一些横向链接键因经大变形而不能承受施加在它们上的力,发生键断裂,卷曲分子链在纤维中拉伸,分子链之间的应力重新分布,其他横向键继续承受力的拉伸而发生键断裂,分子链进一步延伸。在这个阶段中纤维的形变与应力的比值变大。当纤维伸长为1.5mm时,由于断裂时间不同,此时大部分纤维开始发生断裂,导致曲线呈现图4所示的趋势。

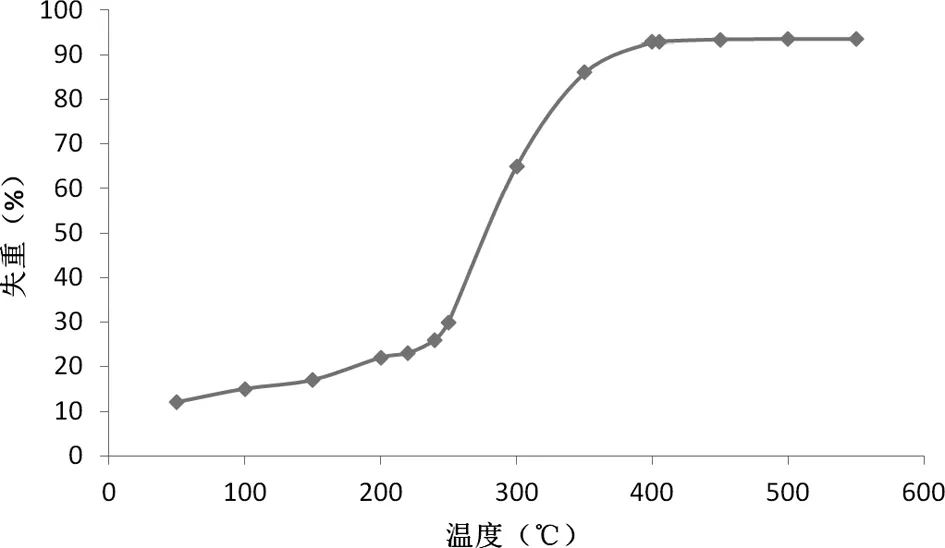

2.5 热学性能

香蕉茎纤维的热学性能通过热分析技术测量,得到香蕉茎纤维的TG 曲线,如图5所示。

图5 香蕉茎纤维的TG曲线图

从图5中可以看出,香蕉茎纤维的热湿重过程与纤维素的相似:25℃~240℃为脱水阶段,纤维中的水分子蒸发; 240℃~ 400℃为热分解阶段,纤维中的C-O、C-C键断裂,并产生H2O、CO、CO2等小分子化合物。但香蕉茎纤维的组成中还含有大量木质素、半纤维素和其他成分,因此热失重曲线并不完全同于纤维素纤维。由于香蕉茎纤维的含水率较大,所以在100℃之前主要是水分子的蒸发导致的热损失,然后逐渐变缓;当温度超过250℃时,香蕉茎纤维的失重速率急剧加快,此时纤维开始热分解,伴随着新的产物和低分子量挥发性化合物的产生,香蕉茎纤维的重量急剧损失高达69.33%;温度达到385℃后,热分解过程结束,随后香蕉茎纤维的内部残余部分会随着温度的升高而产生芳香环,并逐渐形成石墨结构,此过程重量发生微量变化;400℃后纤维的残重率开始稳定在23.34%。

3 结论

(1)香蕉茎纤维的横截面多为腰圆形,部分呈实心腰圆形,细胞壁与中腔之间存在裂纹,纵向上存在横节和不同长度的竖纹,部分纤维在纵向上表现出自然卷曲。

(2)香蕉茎纤维细度为 10.4tex,比较粗硬,回潮率为9.889%,吸湿性好,易染色,拉伸断裂强度为 2.199cN/dtex,强度高、伸长小、初始模量高等特性。香蕉茎纤维的热分解温度为250℃,400℃后形成石墨结构,残重率稳定在23.34%。