生态修复背景下城市绿心规划策略研究

——以武汉东湖绿心为例

陈 明

孟 勇

戴 菲*

刘志慧

王运达

“生态修复,城市修补”是2015年中央城市工作会议上,针对城市发展进入转型时期及产生各种“城市病”的背景下提出的指导方针,用以促进城市环境品质提升工作的开展。生态修复是项庞杂的工程,其核心在于恢复生态功能、生态结构和生态可持续性,主要从低层次的受损生态要素修复、中层次的生态系统修复,以及高层次的人居环境构建3个层次进行[1]。目前国内外生态修复的研究基本针对生态环境破损十分严重的区域,以山、水、棕地、绿地为重点修复对象,例如上海辰山植物园[2]、韩国清溪川[3]、西咸新区钓鱼台湿地公园[1]和多伦多约克维尔公园[4]等。这些成功案例的策略主要包括撤除导致生态系统退化的因素、恢复当地植被与动物群落,以及构建生态景观等。对于生态本底条件较为优越的城市绿心,其生态修复的策略、途径与传统方式有着较大差别,不仅要保证受损生态环境的恢复与改善,还要侧重于生态质量的提升。

城市绿心最早可追溯到19世纪末霍华德(Howard)的“田园城市”(Garden Cities),认为城市公共空间应该作为城市的核心[5]。至20世纪30年代,芒福德(Mumford)提出的有机城市规划(Organism Planning)中将城市理解为一个有机体,绿心则是城市的心脏[6]。此后,现代意义上的城市绿心(Greenheart Metropolis)开始出现,其规划思想为利用开放空间将周围空间连接成一个完整的空间单元,并在1951年荷兰兰斯塔德的绿心规划中得以实践[7]。在国内的研究中,刘滨谊等最早明确了“城市绿心”的概念,认为绿心需具备3个条件:1)位于城市中心;2)具有一定规模;3)由城市不同职能分工的城市组团围合而成[8]。绿心多样化的土地类型(绿化广场、公园、风景林地、湿地、特定的农业用地以及风景区等)随后也得到推广[9-10]。与绿廊、绿环、绿楔等绿地结构类型相比,绿心与城市建成区直接联系,对城市的影响更加紧密。伴随城市化产生的各类“城市病”,城市绿心可有效整合城市资源、净化空气、减轻热岛效应、遏制迅速蔓延的郊区化趋势。因此对城市绿心进行生态修复,除了能改善与提升自身生态环境,还可通过绿心生态效益的辐射作用改善周边环境,从而提升城市整体的生态环境品质。然而多年来,城市绿心在国内外的实践及理论研究大多集中在城市绿心现状特征及其保护方面[11-13],缺少保护与利用相结合的研究,且规划成果缺乏对规划效益的有效检验。针对这些问题进行总结分析有助于推进城市绿心的保护与规划实践,使城市绿心更好地发挥其生态与服务功能,因此有必要开展进一步研究。

武汉东湖是亚洲最大的城中湖,是国家5A级风景名胜区,是武汉建成区内最重要的大型生态斑块。通过武汉东湖绿心生态保护与修复规划,使其最大限度地发挥生态服务功能与城市人工生态系统调节能力,但如何在生态本底条件较为优越的城市生态用地中进行这项实践,本文从前期评估、生态保护与修复、生态建设,以及规划绩效测算4个方面提出关键策略。其中,环境保护部近期颁布的《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192—2015)与住房和城乡建设部2016年颁布的《城市生态评估与修复导则》(以下分别简称《规范》与《导则》)为绿心生态环境的定量评估提供依据,景观敏感度分析为绿心的生态保护与修复提供指导,生态网络构建是生态建设的重要内容,规划后的绩效测算是规划实施后期监测的重要评价标准与依据。

1 国际大都市城市绿心建设与启示

目前国内城市绿心普遍存在生态质量评价较低、空间品质不高、受到单纯保护而未能发挥绿心效益最大化等问题[14-16],东湖绿心是其中的典型代表,通过国际大都市城市绿心的案例解读,可以为国内绿心建设提供规划策略层面的参考。

国际大都市城市绿心的选取是基于全球城市指数,关注出现频率最高且排名靠前的城市,通过2017年9月的Google Earth遥感影像及文献资料查阅,筛选出位于城市中心、用地规模大于3km2,且周围聚集城市重要功能片区的绿心案例。纽约、伦敦、首尔等6个综合实力(商业活动、人力资本、信息交换、文化体验和政治参与)强大的国际大都市普遍拥有城市绿心,通过植绿造绿、水体整治等修复手段以及后期的严格保护策略,提升绿心生态质量,促进城市环境品质的改善(表1)。

表1 国际大都市城市绿心与规划策略比较

2 城市绿心规划的技术策略

2.1 基于《规范》与《导则》的城市绿心前期评估

前期评估的目的是为了得到当前绿心的整体生态质量与不同生态要素现状的量化指标,并提出规划目标,为后续开展的保护与修复工作提供支撑。在现场调研与资料收集的基础上,基于《规范》,可以用EI(Ecological Index,即生态环境状况指数,指标体系包含生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数和污染负荷指数5个分指数和1个环境限制指数,取值0~100)来衡量绿心整体的生态环境质量,EI值越高,生态环境质量越好,以75、55、35、20为优、良、一般、较差和差的分界值。基于《导则》,计算绿心中的山体、水体和绿地等要素指标,从破损山体修复率、水域湿地面积比、水岸线自然化率、建成区绿地率、建成区绿化覆盖率,以及林荫路推广率等方面,全面评估各要素的生态状况。通过上述指标的定量计算,确定保护与修复强度。

2.2 基于景观敏感度的城市绿心生态保护与修复策略

由于城市绿心规模庞大且多由生态用地构成,因此在规划利用前须开展严格的保护和有效的修复工作,从而维持或提升绿心内部空间的生态、景观和环境质量,避免城市的继续扩张将其侵蚀。这项工作基于景观敏感度分析,通过分析度量绿心内部环境受到外界干扰发生变化的程度来划分不同的保护分区,从而采取不同等级与强度的保护与修复策略。在过去的研究中对于景观生态敏感度的关注较多,考虑了研究对象的生态问题,忽视了景观、游憩等因素,而城市绿心又具备这些功能,因此应将反映人们对景观感知程度的景观视觉敏感度分析纳入考量。景观视觉敏感度是景观被注意到的程度的度量,是景观的醒目程度等的综合反映[23]。景观视觉敏感度越高的区域,即使受到轻微干扰,也会对景观造成较大冲击,因此需要重点保护。

从绿心的生态和视域感知两方面选择影响因子,分别作为景观生态敏感度与景观视觉敏感度的评价依据[23-24],基于GIS分析得到二者的评价结果,并叠加获得绿心的景观综合敏感度。基于景观综合敏感度与前期评估结果,将不同的敏感区划分成不同的保护分区,有针对性地采取保护与修复策略。

表2 生态斑块与廊道评价标准[26-28]

2.3 基于生态网络的生态建设策略

在保护与修复的前提下,为了更有效地利用城市绿心,使其发挥区域联动作用,并激发其各项功能服务于城市,将绿心作为生态源地,连通周边现状及潜在的生态斑块,建立辐射区域甚至整个城市的生态网络,在以建设用地为基质的城市空间中,最大化地发挥绿色空间的生态效益。

传统构建生态网络常常基于垂直生态过程的叠加分析,与基于水平生态过程等的空间分析、图论和形态学空间格局分析等方法均存在一定局限性,或过多地关注生物多样性保护,或忽略了生态过程和功能的连接性[25]。本文采用空间利用生态绩效的方法构建生态网络,兼顾自然生态与人文生态[26]。梳理和补充完善评价指标,对现状生态斑块与廊道进行评价,并结合景观敏感度的评价结果,筛选出评价质量及敏感度高的斑块与廊道(表2)。同时基于“引力-阻力”分析,补充适宜动物迁徙的潜在廊道,从而构建既满足生态功能,又符合动物栖息迁徙需求,并且高度连接的生态网络。

2.4 基于生态网络结构、生态质量、生态服务功能的规划绩效测算

规划绩效测算是对规划结果进行及时有效的检验,通过测算形成反馈,预测规划方案能否达到规划目标,以便及时进行优化和完善。

测算可从生态网络结构、生态质量和生态服务功能3个方面进行。首先,检验生态网络结构是否合理,通过计算γ指数(取值0~1,度量所有斑块被连接的程度)、β指数(度量一个斑块与其他斑块连接的难易程度)与α指数(取值0~1,度量现有斑块环路存在的程度)[29],衡量生态网络在空间上的耦合关系及其生态效能,数值越大,生态廊道的连接性越好。其次,预测生态质量的提升程度,基于《规范》与《导则》,对规划后的绿心整体生态环境状况指数EI及山、水、绿地各要素的生态状况进行测算,并与规划前进行对比,衡量规划方案的合理性与可行性。最后,测算绿心的生态服务功能,可采用价值量评价法、物质量评价法和能值分析法3种方法[30],量化生态资源产生的服务功能价值。

3 东湖绿心前期评估

3.1 项目提出背景

2017年武汉市大力推进“一城一轴一心”的亮点区块建设,其中东湖绿心生态保护与修复规划是“一心”建设的关键内容。通过生态修复、生态提升,以及廊道的辐射作用改善城区生态环境等策略,构建大东湖生态格局,打造世界级生态绿心。目前项目已通过审批并在逐步实施。

在武汉城市化过程中,东湖从城郊湖、城边湖发展为城中湖(图1)。武汉历次总规都将东湖作为城市重要的生态区进行保护。在1995年编制的总规中,首次提出将东湖作为城市绿心,对城市生态建设具有重大意义。目前东湖处于武汉市域的地理中心、城市建成区的核心,周围聚集了武汉重要的商业、商务、教育、文化等功能片区(图2)。规划范围61.86km2,向外拓展至武昌、洪山、青山、东湖高新等区域构成研究范围。

3.2 前期评估

绿心内生态本底资源丰富。1)湖湾港汊交错,由12个大小子湖构成,水域面积达32.5km2,占东湖绿心面积一半以上。湖岸线长达112km,但岸线自然化率仅56.1%。2)山峦连绵,绿心内共分布有14座大小山体,总面积约7.02km2。3)动植物资源丰富,拥有鸟类234种、鱼类39种,以及若干两栖、爬行、兽类等。植物种类396种,拥有13个植物专类园。近年来东湖绿道的建设促使更多市民涌向东湖,成为城市重要的休闲游憩场所,因此东湖绿心的生态优化与提升可以更好地发挥生态功能,并为市民提供景观和游憩服务。

东湖绿心目前的EI值为62.8,仅为“良”的级别,整体生态环境质量仍有很大的提升空间。各要素中,水域湿地面积比为52.9%,而破损山体修复率为0,林荫路推广率仅29.9%,研究范围内的建成区绿地率和绿化覆盖率在30%~40%之间,生态斑块和廊道连接度低、连续性差,生态网络不完整等问题较为显著,需要进行完善与提升。

3.3 规划目标

基于前期评估结果,首先对东湖绿心生态环境敏感脆弱且较少受到人为干扰的资源进行保护,然后修复受损的生态资源,实现生态本底条件的改善与提升,提高生态质量与景观风貌。规划目标是将东湖绿心的EI值从“良”提升至“优”。

图1 武汉东湖的发展演变过程

图2 东湖绿心及周边城市功能区

4 东湖绿心生态保护、修复与建设策略

4.1 生态保护与修复

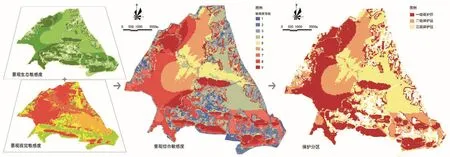

城市建设用地的不断扩张逐渐将绿心包围,因此需要制定合理的生态保护策略,避免绿心再被侵蚀,其前提需要基于绿心的景观敏感度评价。首先,通过现状调查,选取对绿心生态与景观具有重大影响的因素,构建景观敏感度评价指标,利用层次分析法确定各指标权重(表3)[23,31]。这些指标基于高分二号卫星2016年9月1日拍摄的东湖绿心片区的高分辨率遥感影像、东湖风景名胜区总体规划(2011—2025年)以及其他数字资料,通过GIS、RS等分析获得。其次,将不同指标层的敏感度分析结果进行加权叠加,得到景观生态敏感度与景观视觉敏感度,再将二者叠加得到景观综合敏感度评价结果(图3)。景观生态敏感度方面,受坡度、植被覆盖与自然景观价值的影响较大,山体、湿地及湖泊往往是景观生态敏感度最高的区域,其中,湖泊由于水生植物覆盖度、浊度和各类污染物浓度等不同,其敏感度也不一致。景观视觉敏感度方面,绝大部分宽阔低海拔的水域是景观视觉敏感度最高的区域;南部山体与陆域的平均高度存在100m以上的高差,较为醒目,也容易出现在视线之中,景观视觉敏感度也较高。

表3 景观敏感度评价体系

图3 东湖绿心敏感度分析及保护区划分

图4 东湖绿心生态网络结构

将景观综合敏感度按1~9级进行重新分类,等级值越大代表敏感度越高。选择敏感度等级>4的区域作为保护范围,其中敏感度等级为8~9的极高敏感区作为一级保护区,主要为山体、湖泊和湿地,它们不仅是重要的生态资源、动物的栖息地,同时也给人们提供了优美的景观风貌与舒适的游憩场所。这个范围以保护区内的生物多样性和自然景观为目标,除了景区内必要的新增项目外,严格限制再开发建设,尤其是在绿心西侧湖岸边界与城市建成区相交接的区域,为避免城市建设侵占湖面,同时采取污染源控制以及底泥清淤、水生植物净化等生态修复措施提高水生态环境质量。二级保护区为敏感度等级为6~7的区域,包括林地与部分湖泊,仍须限制开发力度,例如控制建筑密度、高度和体量等,同时进一步提升水环境。三级保护区作为一、二级保护区与不敏感区的协调过渡区,通过景观廊道连接发挥其生态融合作用,避免建设连片发展(图3)。

表4 规划前后生态网络结构对比

表5 规划前后生态环境质量评价指标

4.2 生态网络构建

结合景观敏感度评价与表2的评价指标,选择东湖绿心敏感度等级在8以上的斑块为生态源地,筛选绿心以外的以绿地与水体为主的目标斑块与廊道,通过GIS“引力-阻力”分析补充潜在的生态廊道,最终构建“一环、两带、多廊、多节点”的生态网络结构(图4)。将东湖绿心与周边的杨春湖商务区、东湖西岸文化传媒区、楚河汉街商业区以及高校区等城市主要功能区实现紧密联动发展,发挥东湖绿心的强大带动作用。

1)廊道。一环为环湖生态圈,由山体、林地、耕地等要素构成。山体生态带由30多座山体与绿地构成东西向绿带,廊道宽度由西向东逐渐变宽,平均宽度在300m以上,最宽可达1 600m以上,可对鸟类与生物多样性进行有效保护。由于城市建设造成山体不连续的现状,通过城市道路的绿廊建设将其连接。三环生态带由绿心东部的耕地及三环线两侧的防护绿地构成,廊道宽度150~200m,并对其中被割裂或不完整的廊道进行补充完善。廊道分为依托城市道路的绿廊和依托河流港渠的水廊,水廊的生态修复措施包括河流港渠的水质净化、驳岸改造以及植被退化区复绿等,廊道宽度基本达到30m。

2)节点。节点由重要的生态斑块构成。东湖绿心作为生态服务、物质流动、能量交换的汇集地,是重要的源斑块。目标斑块包括绿心周围的公园绿地(紫阳公园、洪山公园等)、山体(蛇山等)、湖泊(南湖、沙湖等),以及其他潜在斑块(耕地、草地等)。这些区域对维持生物多样性、营造景观游憩空间具有重要作用,在严格保护的基础上需要适当管控。从绿心发散出的廊道基本上可连接各个节点,但由于城市空间的限制,绿心西侧的节点仍需纵向廊道的连接,使网络更加稳定。

5 规划绩效测算

通过生态网络构建,廊道数量由12条增至41条,节点数由21个增至35个,环路数由2个增至43个,极大地提高了γ、β和α指数(表4)。说明生态网络使区域整体的生态连通性明显改善,斑块之间更易联系,提高和改善了区域生态系统的完整性、恢复力和稳定性。

基于《规范》与《导则》构建生态环境质量评价指标体系,包含2个一级指标与11个二级指标(表5)。规划基于生态理念,大格局上创建生态网络、连通港渠水系、提供动物迁徙通道;具体修复措施上,采取受损山体复绿、东湖水质净化、生物栖息地营造,以及景中村绿化覆盖率提升等策略,大大提升了生态环境状况指数,达到79.9,即“优”的级别,各类要素的生态质量也得到较大提升,具体指标如表5所示。

为了进一步评估城市绿心的生态价值,采用价值量评价法,用货币价值量的角度对生态服务进行定量评估,基于科斯坦萨(Costanza)提出的全球生态服务系统功能的价值评价标准[32],计算规划带来的经济价值(表6)。规划维持生态用地总量不变,减少耕地面积,增加草地与林地面积,但生态功能服务价值却得到很大提升,每年可产生24460.99万元的生态服务价值,比规划前增加180.07万元。

6 结语

城市绿心生态保护与修复规划属于一项新的规划实践类型,在国内外尚处于探索阶段。通过国际大都市城市绿心的梳理,可以发现城市绿心以生态功能为主,兼具连通性与其他功能。武汉东湖绿心是一个典型的实践案例,通过“前期评估—生态保护与修复—生态建设—规划绩效测算”等工作流程,展示城市绿心生态保护与修复规划的基本思路和关键技术策略。有别于常规的生态修复规划类型,本项目针对生态条件优越的场地提出生态修复与提升策略,希望对我国其他城市绿心的发展利用提供一些参考。后续研究还可进一步推进,例如计算生态服务功能时,将生态要素产生的间接价值考虑在内。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。