韧性科学的回顾与展望:从生态理论到城市实践

徐耀阳,李 刚,崔胜辉,许义平,潘军标,,童宁军,徐继荣,朱永官,5,*

1 中国科学院城市环境研究所,中国科学院城市环境与健康重点实验室,厦门 361021 2 中国科学院宁波城市环境观测研究站,宁波 315800 3 浙江省宁波市林业局,宁波 315066 4 宁波天河水生态科技股份有限公司,宁波 315012 5 中国科学院生态环境研究中心, 城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085

1 韧性的科学定义及学科体系

在自然科学体系,韧性(Resilience)的概念可追溯自加拿大系统生态学家Holling等人于20世纪60年代末至70年代初对生态系统韧性和稳定性的论述[1]。生态学传统文献中韧性的概念用于描述自然系统面对外部自然要素和人为因素变化所具有的持久性(Persistence)或可塑性,包括两种不同的定义[2]。第一种定义关注的是邻近特定平衡状态的稳定性(Stability),其属性由应对扰动的抵抗力和恢复至原平衡态的速度进行量化。第二种定义强调的则是不稳定性(Instability),指的是触发系统远离一种状态跃入另一种状态所需要的条件,其属性由引发系统平衡态突变所遭受的扰动幅度进行衡量。生态学上的韧性研究体系包括系统从平衡态到失去恢复能力的幅度(Latitude)、系统受外力扰动保持平衡态的抵抗能力(Resistance)、系统当前状态接近崩溃临界值的程度(Precariousness)和受干扰系统内部组分层级的关联性(Panarchy)等4个方面[3]。根据生态系统的类型,生态韧性的具体案例研究可划分为3大类:(i)在陆地生态系统中,如林地遭受砍伐或火烧等因素干扰后森林生态系统的韧性研究以及农田过量使用化肥或农药等因素干扰后土壤和农业生态系统的韧性研究[4];(ii)在淡水生态系统中,如营养盐过量输入引起的湖泊富营养化和藻类水华,从而导致发生稳态转变的系统难以恢复[5]; (iii)在海洋生态系统中,如过度捕捞和污水直排等因素威胁各类生物群落和多样性的生态韧性[6]。

在工程技术领域,韧性的概念、定义和理论相比于生态学体系更为简洁和直观。由于工程韧性(Engineering Resilience)主要强调的内涵是物理系统稳定性,这和生态系统具有单一稳态时的第一种韧性定义所表述的要点高度相似[3]。然而,工程技术领域的平衡态具有惟一性,几乎没有类似于生态系统具有多种平衡态转变和跳跃的现象,因而通常不包括生态韧性体系的第二种定义所强调的不稳定性。例如,把工程、材料、网络等当成具有单一稳定性的系统来看,韧性的特征可由恢复力(Recovery)来确定,即受到扰动胁迫后系统功能性(Functionality)恢复至原始平衡态越快,意味着该系统越有韧性[7]。对于楼房建筑、道路交通、水利枢纽等重要的工程基础设施,韧性是重要的设计和建设目标,不仅关系到居民的生命财产安全,甚至是国土和国家安全体系的重要组成部分[8]。用于材料科学和冶金学等领域,韧性的概念表示材料在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力,一般采用韧性模量(Modulus)来评价[9]。在计算机网络方面,韧性概念指的是面对自然灾害或外部攻击等正常运行可能存在的挑战和风险,网络系统提供和维持稳定服务的能力[10]。

在社会经济方面,由于社会系统的发展本质和经济系统的增长需要,使得韧性理论研究与应用实践所面对的系统内部更加复杂,与之对应的系统受到外部扰动因素更为纷繁多样和更具不确定[11]。关于韧性研究对象的系统层级,社会经济学和生态学在英文单词概念上有相似之处,包括个体/家庭、机构/社区、行业/产业系统等[12]。把个体当成系统考虑,心理韧性(Psychological Resilience)被认为是个体处于社会弱势或极端逆境中(如恐怖主义袭击)成功地完成生活目标的应对能力(中文口语称心理抗压能力)[13]。把机构当成一个系统性组织,组织韧性(Organizational Resilience)被定义为一个机构(如政府部门、研究机构、高等院校、企业等)在外部环境的持续或突然变化下为了正常运行和繁荣发展所具备的预测、策划和应对及抵御风险的能力[14]。把一个行业当成一个系统时,产业韧性(Industrial Resilience)指的是涉及一个行业(如能源、建筑、环保、供水、食品、房产、交通等)适应宏观政策改变和抵御资本市场风险的适应能力[15]。

2 城市韧性的概念与评价体系

类似于其他领域,韧性理论应用于城市系统出现“韧性城市(Resilient City)”或城市韧性“(Urban Resilience)”等基本概念[16]。这类概念的产生得益于生态学家、社会学家和城市规划者以城市为系统积极推动多学科研究和跨领域合作[17]。然而,由于城市系统内部的高度复杂性和外部扰动因素的多样性,城市韧性的概念自2002年美国生态学年会上提出以来经历近15年的讨论,其详细的科学定义至今仍然没有达成广泛的共识[18]。城市韧性定义的不一致性,在于随着时间的推移具有明显的动态性,主要包括两方面的因素。一方面是在“城市”概念上,全球城市化加速和科技进步的背景下城市系统组成和特征发生了根本性的变化,而且城市系统组成和特征在全球、区域甚至可能在局部尺度上存在高度的空间差异[19];另一方面是在“韧性”概念上,城市系统受到外部环境的扰动要素具有多元性,不再将气候变化和自然灾害作为唯一的应对挑战[20],还包括环境污染、人类冲突和疾病传播等一系列问题[21, 22]。

在传统概念上,城市韧性和工程韧性的理论体系紧密相联,其定义主要关注城市中楼房建筑和道路交通等硬件基础设施系统对外部震动或突变(External Shock)引起损害的承载力和快速恢复至原来状态的能力[23]。类似的定义有,城市韧性指一个具体的城市区域遭受多种灾害威胁之后为确保公共安全与健康受到的损害程度最小化目标所具备的预警、响应和恢复能力[24]。在这一类定义中,城市系统的平衡态具有唯一性,韧性所应对的外部扰动要素明确而且可预测性,韧性的特征要点包括抵御力、稳定性和恢复力。该定义的局限性可能在于只是关注城市中的“城”的物理结构,而没有考虑到城市在社会经济系统中作为“市”的功能[25]。工程韧性的思维来定义城市韧性,是把城市系统的平衡态当成静止,无法在本质上把握城市系统平衡态的动态性和多样性。

有别于传统的基于工程韧性的概念体系,目前关于城市韧性的定义将城市当成高度复杂的适应性系统或系统中的“系统”,由此进一步融合了生态韧性和社会经济韧性的理论要点[26]。城市韧性理论融合在应用层面的创新点在于推动城市规划从基于“几何形态”特征的传统途径向以实现“城市功能”为目标的新途径转变。与此有关的较有代表性的定义是美国洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)发起“全球韧性百城(100 Resilient Cities)”计划倡议时所指出的:“城市韧性是一个城市内个人、社区、机构、行业及其所组成的系统,无论是经历突变性扰动还是缓慢性压力所具备的生存、适应和发展能力”[27]。在城市韧性理论体系上,社会学家与城市规划者已经和生态学家一道深刻意识到城市不仅仅需要面对突变性扰动,同时还要应对缓慢性压力[28]。无疑,城市韧性理论体系把城市当成一个复杂的研究系统,对促进城市规划建设实践以保护居民生命财产和发挥城市功能为导向具有重要的科学指导意义。

图1 城市的韧性系统特征Fig.1 Characteristics of urban resilient systems

尽管“韧性”一词已经成为城市与区域相关领域内的流行语以及所形成的城市韧性理论体系同时受到各界人士的青睐,但是该理论作为新的范式用于具体实践仍然是一大难题,其应用存在的挑战不仅需要科学界内部的跨学科合作,还需要加强科学界与建设实践者的广泛沟通[29, 30]。例如,科学地量化城市韧性或者构建合理的评价体系对促进源于生态学的韧性知识有效地转化为城市系统的建设实践至关重要[31]。然而,作为新兴的研究课题,学术界在城市韧性的概念上还没有达成广泛的共识,有关城市韧性评价体系的研究并不多见。目前较有代表性的韧性城市评价体系,是“全球韧性百城”计划基于城市韧性理论以系统中复杂性和多样性为核心的整体框架[27]。该体系包括了韧性城市应对突变性扰动和缓慢性压力所必须具备的七个系统特征(图1a—c):反思性(Reflective)、资源可用性(Resourceful)、包容性(Inclusive)、完整性(Integrated)、鲁棒性(Robust)、盈余性(Redundant)和可塑性(Flexibility)[32]。其中,反思性和可用性是关于城市系统中个人、家庭和组织机构在危机时刻的应对水平和吸取教训的能力(图1a);包容性和完整性指的是通过良好管控和高效领导以确保合理的投资和行动、解决脆弱群体的必需品以整体地构建面向所有人的韧性城市(图1b);鲁棒性、盈余性和可塑性强调的是城市系统“质”方面的特征,如应对扰动和压力的财富优势和利用其他有助于快速恢复策略的意愿或氛围等(图1c)。尽管该体系的七个系统特征从定性的角度并采用简单的形象标识有助于研究人员、城市管理者和公众之间在城市韧性领域的知识交流,但目前仍然缺乏定量的模型拟合不同系统特征之间的相互关系和统一的尺度量化城市系统的韧性程度。随着城市大数据的持续积累和云计算技术的不断进步,构建包括七个主要特征的定量评估模型和计算平台将有望实现。

3 韧性城市的实践与国际合作

城市是集自然生态系统(如森林、绿地、河流、湖泊、湿地等)、基础设施体系(如楼房建筑、道路交通、水利枢纽、能源设备等)和社会经济活动(如贸易、金融、文化、教育等产业)为一体的高度复杂的耦合系统[33],面临着自然灾害(如地震、台风、洪水、滑坡等)、环境污染(如光、声、水、气、土等)和人类冲突(如社区矛盾、恐怖袭击、金融诈骗、疾病传播等)等各类不安定因素的干扰[30]。韧性概念和理论体系在自然科学研究、工程技术领域、社会经济方面都分别得到不同程度和角度的应用与发展,是整合城市生态安全、人居环境健康与社会经济可持续发展的重要理论基础[34]。由此,韧性城市作为新的概念和理论体系应运而生,并在城市规划建设实践中类似于生态城市、低碳城市、绿色城市、海绵城市到智慧城市等在全球掀起了新浪潮。

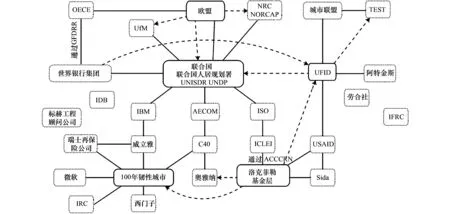

虽然韧性城市的定义还没达成广泛的共识,其理论体系的研究仍然处于发展阶段而尚未全面成熟,但是由于韧性的理念有望将城市中“城”的结构和“市”的功能系统整合起来,已经促使全球政府组织、非政府组织以及私人基金会和大型跨国集团及分布于全球的许多城市积极行动起来,并正在逐步形成由欧美发达国家为主导的“国际计划、项目交流与实践案例”为一体的全球合作网络[35, 36](图2)。其中,联合国人居规划署(United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat)、联合国国际减灾战略署(United Nations International Strategy of Disaster Reduction, UNISDR)和联合国开发计划署(United Nations Development Programme, UNDP)位于城市韧性全球合作网络的一个中心引领位置。这三个联合国所属机构,与欧盟国际合作与发展总司(Directorate General for International Cooperation and Development, DG-DEVCO)、世界银行集团(World Bank Group)等国际组织机构和国际商业机器公司(International Business Machines Corporation, IBM)等大型企业以及国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)等非政府组织建立起了城市韧性战略合作伙伴关系。全球合作网络的另一个中心位置由美国洛克菲勒基金会所主导,其通过有代表性的“全球韧性百城”计划与英国奥雅纳(Arup)工程顾问公司、美国微软(Microsoft)公司、德国西门子(Siemens)股份公司和瑞士再保险(RE-insurance)公司等在城市韧性领域具有深入的战略合作。在国家层面,英国国际发展部(UK Government′s Department for International Development, DFID)代表英国政府也积极响应并与联合国所属三个机构和洛克菲勒基金会等建立起城市韧性合作关系。

由国际组织所主导以促进城市韧性实践为目标的合作网络中,具有一定影响力的是联合国人居规划署于2012启动的城市韧性绘制计划(City Resilience Profiling Program, CRPP)。该计划在城市发展理念上受益于韧性和可持续性两种范式的互补,超越了传统上以削减风险为主的评估方法,侧重于整合与人居有关的空间、结构、功能等多维要素以应对城市未来可能的挑战[37]。围绕城市发展的新理念,联合国人居规划署通过知识创新、技术推广与合作交流三个核心策略为一体的模式在全球范围内推动该计划的实施、完善和发展。在知识创新方面,联合国人居规划署依托该计划于2009年建立了总部位于巴塞罗那(Barcelona)的城市韧性研究所(Urban Resilience Institute),旨在以人居韧性为主题凝聚来自不同领域的科研和技术人才开展新知识的发现和交流。在技术推广方面,该计划致力于城市规划与管理一体化整合方法的研发,用于绘制和监管城市应对多种自然灾害的韧性强度,并通过构建全球的合作网络旨在为各个国家和各地政府提供城市韧性绘制工具(City Resilience Profiling Tool, CRPT)。在合作交流方面,联合国人居规划署通过该计划与其他组织共建了全球城市危机联盟(Global Alliance for Urban Crises, GAUC)、麦德林韧性城市合作(Medellin Collaboration on Urban Resilience, MCUR), 构建城市韧性运动(Making Cities Resilient Campaign, MCRC)等主要国际合作平台,并与全球20余个沿海城市建立了城市韧性实践战略合作伙伴关系。

图2 全球城市韧性行动网络 (改自:UN Habitat, 2017)Fig.2 Global Network of Actors on Urban Resilience (Modified from: UN Habitat, 2017)

由知名私人基金会主导促进城市韧性运动(Urban Resilience Movement)为使命的合作网络中,最早率先推进并得到广泛参与的项目是美国洛克菲勒基金会于2013年倡议的“全球韧性百城计划”。该计划旨在通过韧性方案(Resilience Solutions)、城市行动(City Action)、地方领导(Local Leaders)、全球影响(Global Influence)等4种策略促进城市韧性运动的蓬勃发展[38]。韧性方案策略,指的是引导全球企业领袖和非营利组织共建城市韧性市场(Urban Resilience Marketplace);城市行动策略,指的是通过经费资助、技术援助和能力建设等方式帮助入选“全球韧性百城”的城市创建和实施城市韧性的系统模式;地方领导策略,指的是引导地方政府领导坚信城市韧性理念、掌握城市韧性知识、成为城市韧性专家并分享相关成功的实践;全球影响策略,指的是通过共享韧性的理念和价值观,鼓励和影响全球思想领袖、政策制定者和金融机构致力于推广城市韧性建设。该计划倡导的城市面对的威胁,不仅包括地震、洪水、火灾、疾病爆发和恐怖主义袭击等极端突发事件,还包括高失业率、高税收、基础设施老化、食物和水资源短缺等一系列慢性压力。为应对这些极端突发事件和慢性压力,该计划构建的城市韧性框架(City Resilience Framework, CRF)包括了健康福祉、社会经济、设施环境、领导策略等4个主要的维度。

由欧洲国家政府部门致力于韧性城市发展使命的合作主体,是英国国际发展部于2012年与阿特金斯(Atkins)集团、伦敦大学学院(University College London)合作发起的“面向未来的城市规划 (Future Proofing Cities)”项目。该项目倡议全世界城市应该积极行动起来,通过规划应对快速城镇化和气候变化给城市稳定性带来的威胁和挑战。以项目的韧性倡议为共同兴趣点,英国国际发展部与美国洛克菲勒基金会、亚洲开发银行(Asian Development Bank)瑞士经济事务部(Swiss Secretariat for Economic Affairs)合作创立了城市气候变化韧性信托基金(Urban Climate Change Resilience Trust Fund, UCCRTF),以吸引应对气候变化影响和降低城市贫困区域脆弱性而进行韧性能力建设所需的财政资源。UCCRTF基金自2013年开展活动以来,为巴基斯坦、 孟加拉、 印度、 印度尼西亚、缅甸、菲利宾、和越南等亚洲国家的城市韧性能力建设提供了经济支持。

除了国际组织和知名私人基金会及发达国家外,大型跨国企业也是积极推动和支撑韧性城市实践活动的一支重要力量。例如,英国奥雅纳(Arup)工程顾问公司在美国洛克菲勒基金会的资助下开发了城市韧性指标体系(City Resilience Index, CRI, http://www.cityresilienceindex.org/)。CRI是全球首个用于评估城市韧性的复杂性工具,其应用有助于加强城市构建面向未来富有竞争力和适应力的发展策略[39]。基于洛克菲勒基金会“全球韧性百城”计划的城市韧性框架(CRF),CRI沿着健康福祉、社会经济、设施环境、领导策略等4个维度,涵盖了必须通过定量和定性的数据分析进行回答的156个响应性问题和用于相应参照的52项指数[40]。CRI已经在英国利物浦、中国香港、印度西姆拉(Shimla)、智利康塞普西翁(Concepcion)、坦桑尼亚阿鲁沙(Arusha)等城市进行了试点应用。美国微软(Microsoft)公司2013发起了“微软未来城市(Microsoft City Next)”计划作为打造智慧城市(Smart cities)的全球倡议。该计划与“全球韧性百城”计划于2015年起在城市网络安全开展了合作,旨在使得城市网络空间更具有韧性。德国西门子(Siemens)股份公司下属的基础设施与城市发展部早在2011年承担了公司的城市韧性活动并肩负起相关业务发展使命,随后与奥雅纳工程顾问公司、纽约市区域规划协会(New York City′s Regional Plan Association)合作开发了韧性城市工具包(Toolkit for Resilient Cities, TRC),并于2016年与“全球韧性百城”计划在能源、交通和建筑领域开展深入的知识交流与合作。为响应飓风桑迪之后纽约市发起的重建韧性特别倡议(Special Initiative for Rebuilding Resiliency, SIRR),瑞士再保险公司于2013开始涉及城市韧性相关工作,对城市相关自然与气候灾害及降低风险措施等进行了定量的研究,随后与“全球韧性百城”计划在灾害风险控制、气候变化适应性、基础设施加固和恢复等领域开展了合作。

4 我国韧性城市的机遇与挑战

2014年12月,在新加坡由洛克菲勒基金会组织召开的“城市韧性峰会”上,四川省德阳市和湖北省黄石市入选“全球韧性百城”计划的第二批项目,标志着我国正式参与韧性城市的实践和国际合作[41]。2016年5月,浙江省义乌市和海盐县入选“全球韧性百城”计划的第三批项目,表明我国有更多的城市正在或将积极推动韧性城市的规划建设实践。虽然城市韧性作为新的概念和理论体系得到包括联合国、知名私人基金会、大型跨国企业和英国政府等所属机构的积极推动可能给我国城市转型发展带来新契机,但是这并不意味着我国能够在未来引领全球韧性城市的创新、合作与发展。在城市韧性的概念和理论体系所涉及的城市自然生态系统、基础设施体系、社会文化体制等各个方面,我国与欧美及日本等发达国家之间存在明显的差别[42]。这些差别可能给我国从根本上推动韧性城市的规划建设实践带来一定的挑战。就我国具体案例而言,目前已有若干论文初步总结了湖北省黄石市韧性城市建设实践存在的问题和经验[41, 43]。然而,我国各地城市在气候特征、自然资源、环境污染、产业结构、人口规模、居民收入、经济水平和民众教育等诸多方面存在明显的地域性差异。显然,我国各地城市在推动韧性城市转型与发展过程中,应在国家战略框架下立足于自身实际情况,在与韧性城市有关的科技支撑、规划设计和建设发展等方面形成系统的解决方案。

在科学技术研究方面,从韧性的科学定义及学科体系到城市韧性的概念及理论发展,我国整体上仍处于紧跟研究趋势的前沿。我国在城市韧性领域还没形成具有自主创新的重大科学突破,其开展城市韧性规划建设实践可能将在一定程度上或一定时期内受到制约。为避免“韧性城市”成为概念炒作,每个城市在开展规划建设实践之前应确实加强针对该城市自身的科学研究。如:从自然-经济-社会复合生态系统的角度,客观地认识自然系统、基础设施、经济产业、社会文化等子系统的维数和属性及相互关系,定量地识别这些子系统当前存在的各种扰动压力,模拟和预测未来这些子系统与各种扰动压力的动态响应及耦合关系。在城市系统的维数和属性研究上,不应局限于单个城市系统本身的地理学边界或行政区划边界。如城市边界内的“山水林田湖草”等自然生态系统同时也是其所在流域生态系统的重要组成部分,因此需要在流域尺度上理解城市边界内自然系统的结构和功能及关键驱动机制[44]。在城市各子系统之间相互关系上的研究,不应受限于以某单个学科为主导,应以城市当前和未来面对的问题为导向开展跨学科交叉和跨领域的合作。在模拟和预测的研究中,不应只局限于与韧性有关的概念性框架的构建和理论层面的分析,而是在此基础上积极应对数据共享可能存在的阻碍和风险并充分利用面向城市系统的超级计算等现代技术支撑下的定量方法,如与智慧城市及人工智能等研究相结合[45]。

在城市规划设计方面,由于城市韧性的概念及理论体系并非在我国城市建设和发展实践中形成的自主知识创新,其在我国城市未来转型发展的具体应用和深入推广可能面临的瓶颈问题。对此,城市规划设计应考虑到三个具体的方面并着力加快转变。其一,在时间尺度上考虑到城市系统的动态性和不确定性,应促进城市韧性以具体问题为导向的精准研究和模拟预测有效地转化为规划设计所需的科学知识与技术支撑。如:加强城市韧性研究机构和规划设计部门的深度合作,鼓励研究人员在城市规划设计的参与中寻找具体科学问题,将有助于促进相关成果的转移转化。其二,在空间尺度上考虑到城市系统的独特性及在区域尺度上的多样性和变异性,应促进城市规划设计的思维模式从“多城一策”的统一性向“一城一策”的灵活性转变。如:在构建面向城市规划设计的韧性评价体系,要着重考虑每个城市的系统特征和应对的具体挑战,而不是采用统一的衡量标准。其三,在结构与功能上考虑到城市系统的完整性和复杂性,应促进城市规划设计理念从“一城多图”的行业独立性向“一城一图”的整合关联性转变。如:城市规划设计部门应与城管、交通、电力、水利、农林、环保、科技等相关管理部门协同开展工作。

在城市建设发展方面,如何将韧性科学框架下的规划设计有效地落实,对于我国韧性城市的成功实践和引领全球的合作推广至关重要。对此,韧性城市建设发展应重点考虑三个方面并在实践中有效实现。其一是,从工程建设目的和社会发展和谐的角度考虑,韧性城市实践要从根本上突破工程韧性的思维体系,在保证具体工程本身韧性的同时应树立以人为本的观念着力于增强城市社会系统的韧性,从根本上减少社会冲突以构建宜居和包容的社会环境。其二是,从资金投入和经济效益平衡的角度考虑,韧性城市实践不仅仅是城市某个具体工程的示范和资金投入,更重要的是整个城市系统基础设施资金投入的布局在完善城市中“城”的空间韧性结构的同时,应有利于整个城市作为“市”的经济功能的综合提升,从根本上降低财税压力以构建富裕和安居的从业环境。其三是,从工程协调施工和长效维护运行的角度考虑,韧性城市建设发展不是为直接推动某个具体工程项目的建设,而是促进整个城市系统基础设施在韧性科学规划设计下“一图一城”的整体协调建设以避免重复施工建设,同时致力于推动和建立基础设施长效维护运行的一体化管理体制,从根本上减缓自然灾害和环境污染的不利效应以构建安全和健康的生活环境。

致谢: 感谢丹麦奥胡斯大学Clive Sabel教授关于韧性城市研究的交流及对本文写作的帮助。