基于基尼系数的我国体育场地资源配置均衡性研究

朱 焱,于文谦,陈冬梅

2016年,《体育发展“十三五”规划》进一步将“健康中国”“全民健身”上升为国家发展战略,并明确指出,努力实现到2020年我国基本公共体育服务体系更加健全、大众公共体育服务均等化水平稳步提升,经常参加锻炼人数达到4.35亿,人均体育场地面积达到1.8 m2的发展目标[1]。提高体育场地均衡配置水平,是落实“十三五”规划,推动我国公共体育服务事业均衡发展的重要保障。

体育场地资源是自然资源与社会资源的集合体,具体包括体育场地建设,经营与管理的人力、物力、财力、信息等资源要素[2],是提供公共体育服务,发展体育事业的重要基础保障。近年来,随着我国《全民健身计划》的有效实施,体育场地资源供给有所提升,场地数量逐渐提高。但由于地区社会经济与文化发展的差异,地方政府与社会参与体育场地建设有所不同,导致地区场地资源供给不足、场地结构不尽合理等问题依然突显[3-4]。因此,促进地区场地资源的均衡配置,成为各级政府与学界重要的研究议题。

目前,我国学者从不同层面对我国公共体育资源的配置问题展开研究。其中,王加宏等对我国体育组织机构配置[5]、体育资源经济协调路径[6]、体育场地动态发展状况[7]、体育场馆布局与管理[8-9]等问题进行研究,从不同角度反映了我国体育场地资源配置的非均衡性分布特征;满江虹等进一步论述了我国群众体育资源配置水平[10-11]、体育公共产品的供给效率[12]、公共体育服务非均衡发展[13]等问题;许月云等[14-16]从个别区域出发,分析了福建、重庆与湖南等地区体育场地分布状况,探究了区域场地设施布局的非合理性现状,及省、市、县资源配置的地区差异。

综上所述,国内学者对于我国体育场地资源配置问题的研究已有颇多结论。在研究内容上,对于区域体育资源配置的微观个案研究较多,对于我国场地资源整体布局与均衡配置的宏观分析较少,地区均衡配置水平差异及其成因研究更为罕见;在研究方法上,定性研究较多,定量研究较少,仅有少数学者从人均资源占有量的角度出发,对个别地区的资源配置水平进行了量化分析,却忽视了地区经济与地理面积对资源配置均衡水平的影响,评价体系尚有提升空间。基于此,本文在以往研究的基础上,聚焦我国体育场地资源配置的均衡性问题,借鉴基尼系数的理论与方法,从宏观均衡角度出发,通过人口、经济、地理面积等多个维度,对我国整体场地资源配置均衡性进行客观评价与成因分析,旨在为“十三五”时期进一步优化我国体育场地资源配置,促进我国公共体育服务的均衡发展提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究以我国《第六次全国体育场地普查》数据为实证依据,对我国体育场地资源配置的均衡性水平展开研究。

1.2 研究方法

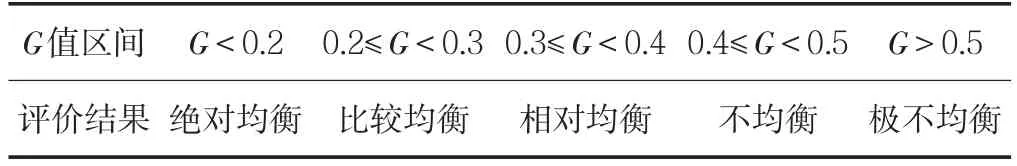

基尼系数(Gini)是通过绘制人口收入、分配的洛伦兹曲线,从而反应社会收入分配均衡性程度的指标,面积A与面积A+B之比的数值,被称为基尼系数,用G表示。其中,OL称为绝对平等线,表示资源配置均衡;OHL称为绝对不平等线,表示资源配置不均衡;介于二者之间的线称为洛伦兹曲线(见图1)。资源越均衡,洛伦兹曲线的弧度越小,基尼系数越小,反之亦然,国际上通常将0.4作为均衡配置差距的“警戒线”(见表1)。基尼系数与洛伦兹曲线的结合,有效地弥补了在均衡配置问题研究中无法量化的缺陷[17]。目前,基尼系数被寇建忠[18]、刘小明[19]等跨域应用于体育资源配置水平的专题研究,为体育资源的均衡配置提供了有效的评价工具。本研究主要是利用基尼系数对我国体育场地均衡配置水平进行评价,具体表现为:(1)测度场地资源配置与常住人口分布的均衡性基尼系数,简称“人口基尼系数”;(2)测度场地资源配置与地区经济(GDP)分布的均衡性基尼系数,简称“经济基尼系数”;(3)测度场地资源配置与地理面积分布的均衡性基尼系数,简称“地理面积基尼系数”。以上统称为体育场地资源配置的均衡性基尼系数。

图1 基尼系数洛伦兹曲线示意图

表1 G值区间与资源配置均衡性程度关系

本研究通过分析我国体育场地资源基尼系数与洛伦兹曲线描述的适切性,在参考相关文献的基础上[20],应用如下简易公式对我国体育场地资源配置的均衡性进行分析:

式中:G为基尼系数;xi为我国各地区人口(经济、地理面积)占全国总人口(经济、地理面积)的百分比;yi为我国各地区体育场地资源指标数值占对应体育场地资源指标总量的百分比;n=31(22个省、4个直辖市、5个自治区(不包括:香港、澳门、台湾)。

由于人口、经济、地理面积等因素对体育场地均衡配置的影响各不相同,为了综合分析我国体育场地资源的均衡配置状况,研究在单项G值的基础上进一步计算了场地资源均衡配置的综合“Gini”CG值[21],具体公式如下:

式中:λk为第k个资源配置指标的权重,体现指标分布不同对我国体育场地资源均衡配置水平的影响的不同,λ1+λ2…+λm=1;Ginik为第k体育场地资源配置指标分布的基尼系数。利用熵权法赋值各项指标权重,熵权越大,评价指标越重要,反之亦然[22]。

2 我国体育场地资源配置评价指标选取与数据分析

2.1 指标选取

本研究评价指标的选取严格遵循了可比性、典型性与易得性等原则,从体育场地资源概念内涵的角度出发,参考了张大超[9]、钟武[16]、寇健忠[18]等学者的相关研究成果,结合研究实际,选取了场地面积、数量(室内、室外)、场地财政资金、场地管理人员和场地对外开放等指标数据,构建了我国体育场地均衡配置水平指标评价体系。

(1)体育场地面积、数量:反映各省份体育场地的面积、数量的分布状况。场地面积、数量基尼系数反映的是以地区人口、经济、地理面积为评价单位的室内外体育场地面积与数量配置的均衡性。

(2)体育场地投入资金:反映各省份场地建设与运行过程中投入的财力资源状况。场地财政投入基尼系数反应的是以地区人口、经济、地理面积为评价单位的场地资金(体彩、自筹、捐赠)配置的均衡性。

(3)体育场地管理人员:反映各省份场地管理人员配置状况。场地管理人员基尼系数是以地区人口、经济、地理面积为评价单位的场地管理人员数量配置的均衡性。

(4)体育场地开放情况:反映各省份场地对外开放运营状况。场地开放信息资源基尼系数是以地区人口、经济、地理面积为评价单位的场地对外开放数量配置的均衡性。

2.2 数据分析

经统计,2013年我国大陆地区常住人口136 072万人,年生产总值576 675亿元,地理面积961.03万km2,体育场地面积19 919.969 57万m2,场地数量169.460 7万个,财政投资金额117 037 967万元,从业人员168.889 0万人。我国地区的常住人口、GDP、地理面积数据源于2014年《中国统计年鉴》与《第六次全国体育场地普查》数据汇编。由于我国地区间经济、社会、文化、宗教与基础设施建设发展存在差异较大,为了进一步提高本研究的实践价值,因此,采用了国家统计局的地区划分标准,将我国划分为华北、东北、华东、华中、华南、西南与西北等7个区域。其中,(1)华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古等省市自治区;(2)东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江等省份;(3)华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东等省市;(4)华中地区包括江西、河南、湖北、湖南等省份;(5)华南地区包括广东、广西、海南等省份;(6)西南地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏等省市自治区;(7)西北地区包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省市自治区。具体各省域的人口、GDP、地理面积、场地面积、场馆数量(内、外)、场地资金、管理人员等资源的配置参数汇总见表2。

表2 2013年全国各省市自治区体育场地资源配置参数

3 我国体育场地资源配置基尼系数计算与结果分析

3.1 体育场地均衡配置洛伦兹曲线

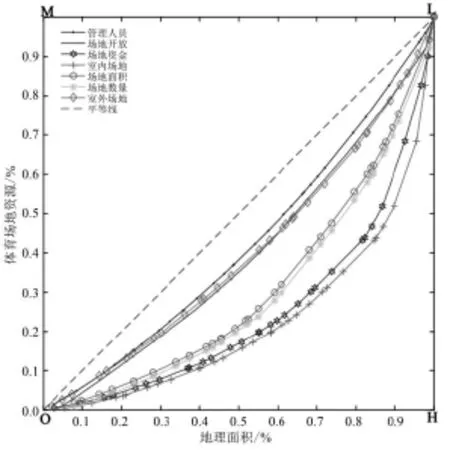

根据各省(市、自治区)体育场地资源的配置参数指标(见表2),从人口、经济、地理面积分布情况出发,结合场地面积、室外场地数量、室内场地数量、场地投入金额、场地管理人员数量和场地对外开放数量等资源配置参数均量,将相关配置参数由小到大依次排序,并累计百分比。以全国各省(市、自治区)人口(经济、地里面积)累计百分比绘制横轴OH,各地区体育场地资源配置百分比绘制纵轴OM,通过坐标落点连线,绘制我国场地资源均衡配置的人口(经济、地理面积)洛伦兹曲线,计算不同分布情况下场地资源配置的均衡程度。

分析发现,2013年以地区人口为分布单位的场地资源配置的洛伦兹曲线的弧度从小到大依次为场地管理人员、室外场地、场地面积、场地数量、对外开放场地数量、场地投入资金和室内场地数量;以地区经济为分布单位的场地资源配置洛伦兹曲线的弧度从小到大依次为场地面积、对外开放场地数量、场地管理人员、场地数量、室外场地、场地投入资金和室内场地数量;以区域地理面积为分布单位的体育场地资源配置洛伦兹曲线的弧度大小依次为场地管理人员、对外开放场地数量、室外场地、场地面积、场地数量、场地投入资金和室内场地数量(见图2~图4)。

图2 我国体育场地资源配置-人口伦兹曲线

图3 我国体育场地资源配置-经济洛伦兹曲线

图4 我国体育场地资源配置—地理面积洛伦兹曲线

3.2 体育场地均衡配置基尼系数

根据表2相关参数,首先计算各省(市、自治区)体育场地资源配置水平再将相关数值分别代入公式(1),既而获得我国体育场地资源配置的基尼系数值。根据表1的评价标准,获得我国体育场地资源配置不同分部各要素指标的均衡性程度的评价结果(见表3)。

根据表3相关参数,通过熵权法计算人口、经济和地理面积等体育场地资源分布指标的权重分别是0.421 7、0.35 64和0.278 1,说明人口因素对场地资源均衡配置的影响最大,其次是经济,影响最小的为地理面积。进一步将表3参数,与人口、经济、地理面积等分布指标的权重数据带入公式(2),获得我国场地资源均衡配置的综合基尼系数(见表3)。

3.3 分析与讨论

2013年,我国体育场地资源配置的各项要素指标的基尼系数大小与其洛伦兹弧度大小基本一致;基于人口与经济分布的我国室内场地数量与场地资金投入等资源配置的基尼系数均在0.4以上,处于非均衡分布状态,其余5项资源配置指标均处于均衡分布状态;基于地理面积分布的我国体育场地资源配置基尼系数,除室外场地、管理人员与对外开放场地数量等要素指标处于均衡分布状态外,其余4项均处于非均衡分布状态,其中,室内场地数量与场地资金投入数量处于极不均衡配置区间(见图2~图4,表3)。

由此可见,人口、经济及地理面积的分布,均对我国体育场地资源的均衡配置产生了不同影响。其中,人口数量和经济发展状况与我国体育场地资源均衡配置均有密切关系。而长期以来,我国在体育场地资源配置过程中,只考虑各地区人口因素,却忽视了地区经济与地理面积等因素对体育场地资源均衡配置的影响,未能客观准确地对我国体育场地资源的均衡配置做出评价,评价结果缺乏说服力。据我国体育场地资源配置各项指标的综合基尼系数显示,场地资源配置呈现非均衡状态分布的是室内体育场地数量与场地资金投入等资源要素,且二者的综合基尼系数分别为0.565 8、0.504 2,处于极不均衡分布区间;场地面积、场地总量、室外场地、场地管理人员与对外开放场地数量等5项指标的综合基尼系数介于0.326 3~0.368 7,处于相对均衡状态分布。我国体育场地资源配置综合基尼系数与目前我国地区人口数量、经济发展状况及地理面积分布等匹配状况是一致的(见表3)。

表3 我国体育场地资源配置均衡性评价结果

(1)从体育场地面积配置情况看,为加快我国体育事业的发展,2011年我国全面实施了《体育发展十二五规划》与《全民健身计划(2011-2015)》,深入推进了“农民体育健身工程”“雪炭工程”“全民健身路径工程”“全民健身活动中心”等体育场地设施建设工作,经过多年的努力,我国体育场地面积得到了大幅度提升。对比第5次体育场地普查数据公报[23],场地面积总量增加了6.62亿m2,人均场地面积增加了0.43 m2,同比增长了49.77%[24],各地区体育场地面积配置逐渐趋于平衡。特别是过去场地面积配置较低的东北地区,体育场地面积增长速度达到了76.98%,人均占有场地面积均在1.5 m2以上,已然超越了全国平均水平(1.46 m2)。值得注意的是,西北、西南、华中地区人均占有场地面积分别为1.31、1.14和1.00 m2,距离全国水平相差依然较大,可见,我国体育场地面积资源配置的“相对均衡”是一种低数量级的相对均衡。人均场地面积的稀少依然是各地区政府在未来体育发展中亟待解决的重要问题。

(2)从体育场地数量配置情况看,我国各省份体育场地配置总量虽然处于相对均衡状态,但依然存在重数量轻质量,场地结构不合理的问题。据《六普》数据显示,目前我国仅拥有室内体育场地16.91万个,平均万人仅拥有1.29个,对比室外体育场地(152.55万个,万人均拥有11.67个)明显存在差距。其中,华东地区(上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东等)室内体育场地数量81 328个,占全国室内体育场地总数的48.56%,平均万人拥有体育场地2.3个,资源配置处于最高水平;华北地区(天津、河北、山西、内蒙古等)室内体育场地数量28 722个,占全国室内体育场地总数的17.15%,平均万人拥有室内体育场地1.68个,资源配置处于较高水平;东北地区(黑龙江、吉林、辽宁等)室内体育场地总量10 482个,占全国体育场地总数的6.25%,平均万人拥有场地仅为0.94个,体育场地资源配置处于较低水平,与华北沿海地区相比差距较大,室内体育场地数量配置处于极不均衡状态。由此可见,我国体育数量分布的均衡是场地总量配置的均衡,是相对于室外场地配置的均衡,而场地结构及室内场地的均衡配置问题并没有得到有效解决。因此,应进一步提高我国室内场地与室外场地的均衡配置,增强室内外体育场地的均衡与结构的合理性。

(3)从体育场地财政资金配置情况看,我国体育场地投入资金为117 037 967万元,人均体育场地投入860.12元,体育场地资金配置基尼系数为0.482 4,处于非均衡配置状态。体育场地资金的非均衡配置,主要是由于地区间经济发展差异所致。其中,经济发达的华东、华南地区体育场地资金投入为57 037 946万元,占全国资金投入总数的48.73%,人均财政投资1 225.47元,保持全国最高水平。近年来,随着我国经济的转型升级,珠三角与长三角地带依据地缘优势,地区经济快速发展,体育经费投入逐年提高,从而促进了体育事业的快速发展。经济欠发达的西北地区,体育场地资金投入为6 570 914万元,占全国体育场地资金投入的5.61%,人均财政投入资金667.64元,人均资金投入较经济发达地区少了557.83元。而经济较发达的华中地区,体育场地资金投入为8 137 105万元,占全国体育场地资金投入的7.32%,但人均财政投入资金仅为307.93元,明显落后于华东、华南、西北地区。体育场地资金的非均衡配置问题没有得到有效的解决,特别是人均场地投资金额的差异更为明显,整个华中地区的人均场地投资金额不及华东、华南地区的1/4。值得注意的是,在场地财政资源构成中,财政拨款与单位自筹占全国总投资的91.73%,社会捐赠仅占8.28%,且主要集中在华东、华南地区。地区经济的非均衡发展及地方财政、单位自筹等资金投入比例差异是导致场地财政资源非均衡配置的主要原因。因此,提高地方财政拨款及单位自筹资金的投入比例,是促进场地资金均衡配置的有效方式。

(4)从场地管理人员配置情况看,随着我国体育场地面积与数量的增加,体育场地管理人员数量达到了168.889万人。当前我国体育事业处于快速发展阶段,体育场地管理人员数量虽然有了明显提升,各省、市、自治区体育场地人力资源的配置也处于相对均衡状态,但从场均管理人员配置情况看,全国1 694 610个体育场地的场均管理人员配置仅为1.02人。庞大的体育场地数量背后突出的是管理人员的匮乏和低数量级的场均管理人员配置,而体育场地管理人员的稀缺,限制了我国体育场地的对外开放与运营。部分场地由于缺少相应的管理人员,致使场地处于闲暇、封闭状态,场地开放水平差、运营效率低,影响了大众健身活动的开展,阻碍了《全民健身计划》的深入推进。

(5)从体育场地开放数量看,全国各地区政府与体育部门,认真执行了体育场地面向全社会开放的相关政策。全国有108万个体育场地面向社会,全天或部分时段开放,场地开放率达到66.63%,体育场地开放的数量较第5次体育场地普查数据报告有明显的提高,极大地缓解了健身场地紧缺的问题。但值得注意的是,目前全国依然有近34%的体育场地未向社会开放,再加之缺少专业人员进行健康指导,导致场地利用效益依然较低,体育场地资源利用率仍有进一步的提升空间。

4 结论与建议

4.1结论

(1)我国体育场地资源的均衡配置与各省(市、自治区)的人口数量、经济发展水平及省域地理面积均存在紧密联系,但影响程度略有不同。基于人口与经济分布的体育场地资源均衡配置水平,要明显高于基于陆地面积分布的体育场地均衡配置水平。

(2)我国体育场地面积、对外开放场地、场地数量、场地管理人员等配置均处于相对均衡分布状态。其中,场地面积与场地管理人员配置均属于低数量级配置的相对均衡,人均占有场地面积与场均管理人员配置依然匮乏;体育场地数量配置的均衡是相对于室外体育场地配置的均衡,场地结构仍不尽合理;场地开放情况虽然有所提升,但利用效率仍有待提高。

(3)我国体育场地财政资金投入与室内体育场地数量配置均处于非均衡分布状态,场地资金与室内体育场地数量更多集中于华东、华南地区,2项资源的配置总量明显高于华北、华中、东北、西北和西南地区。场地资金与室内外场地结构的均衡合理配置依然是未来发展中各级政府及社会需要解决的重要民生问题。

4.2建议

(1)转变政府职能,明确政府在体育场地资源配置中的主导作用。为推进实施全民健身国家战略,促进我国体育场地均衡快速发展,2016年国家体育总局颁布的《体育发展十三五规划》指出,要全面实施健身体育场地设施建设工程,努力实现到2020年全国人均体育场地面积达到1.8 m2的目标[25]。据此,各地区应积极把握“十三五”时期体育发展新机遇,努力转变政府职能,以政府为主导,加快体育场地的建设与发展,将地区体育场地的均衡配置纳入城乡建设规划。特别是西北、西南、华中地区,要根据地区人口、经济与地理面积的实际情况,制定体育场地资源配置方案,整合体育场地资源,统筹规划,合理布局,优化体育场地结构,促进地区体育场地资源与地区人口、经济、地理面积的协调发展,增强地区场地资源的均衡配置。

(2)发挥市场作用,提高市场在体育场地资源供给中的经济效能。党的十八届三中全会明确指出,在资源配置过程中要积极发挥市场经济的决定性作用[26]。因此,在解决我国体育场地资金投入不足等问题中,各级地方政府要不断完善市场经济与社会发展的协调机制,充分发挥市场在体育场地资源配置过程中的经济效能,加强体育财政投入资金保障,将体育场地资源配置纳入地区经济发展规划,制定体育资源投入资金财政报告。根据地区经济发展状况,增加政府体育财力资源投入,促进政府购买体育场地资源。同时,应进一步加强市场准入机制,把适合于市场和社会的体育场地建设项目交给社会组织与企事业单位承担。鼓励与调动相关社会资本积极参与地区体育场地建设,通过参股合作,租赁委托运营等方式,吸引社会组织及企业单位的商业资源,多方募集体育场地配置资金。通过建立慈善性体育基金,积极引导民间组织参股并鼓励群众自筹体育场地资源配置经费,逐步构建多元化的公共体育资源供给路径。

(3)完善监管机制,加强制度在体育场地资源配置中的督导职能。《中国中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中明确指出,公平正义是社会和谐的基本条件,制度是社会公平正义的根本保证[27]。我国公共体育场地资源的均衡配置事关公平正义与民众福祉。因此,在公共体育场地资源配置过程中,各地区政府应积极完善场地资源均衡配置的监管机制,落实国家体育场地建设政策,使制度在地区体育场地人力、物力、财力、信息等资源的均衡配置中,起到监督、管理、引导的重要作用。通过构建科学的评价体系,实施对地区体育场地资源均衡配置的客观评价与动态监管。针对场地资源均衡配置较差的地区,应及时反馈政府主管部门并责令其调整资源配置方案,提高公共体育场地资源供给效率。对场地资源均衡配置较好的地区,应给予政策、资金支持,提高地区体育场地资源优化配置的外部动力,从而实现地区体育场地资源的均衡发展。