两种不同药物治疗霉菌性外耳道炎疗效分析

姜妍 沈莹

1 湖北省襄阳市中心医院(湖北文理学院附属医院)耳鼻咽喉头颈外科(襄阳 441021)

霉菌性外耳道炎为耳鼻咽喉科的一种常见疾病,是霉菌进入外耳道引起的皮肤感染,致病菌以曲霉菌、青霉菌、白色念珠菌等多见,有时伴有细菌感染,夏季尤为多发,发病率高且易反复,治疗多以局部应用抗真菌药为主。近年来采用两种不同剂型的抗霉菌药物治疗霉菌性外耳道炎,取得了较好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1研究对象及分组 以2016年1月~2016年12月在襄阳市中心医院确诊并治疗的霉菌性外耳道炎患者77例(86耳)为研究对象,其中单耳68例,双耳9例;男52耳,女34耳,年龄21~68岁,平均41.6岁;病程1周~16个月。有39耳初发,47耳此前均经过反复使用抗生素滴耳液和/或口服抗生素药物治疗无效且症状加重。86耳中有41耳患有慢性化脓性中耳炎,鼓膜穿孔均位于紧张部,为干性穿孔,鼓室内均干燥。

所有患耳主要表现为耳痒,耳阻塞感,间断耳流“水”,偶有耳鸣、听力下降,其中耳痒78耳,耳阻塞感46耳,流“水”32耳,耳鸣17耳,轻度听力下降15耳。耳内镜检查见外耳道深部附着各色痂皮,如灰白色、黄色或黑色的膜状、绒毛状、块状、颗粒状物堆积,去除痂皮及分泌物后可见外耳道皮肤充血或糜烂。治疗前取外耳道分泌物或皮屑予涂片检查均确诊为霉菌感染。按照随机平行对照法将患者分为两组,治疗组43耳,男27耳,女16耳,其中鼓膜穿孔患者21耳;对照组43耳,男25耳,女18耳,其中鼓膜穿孔患者20耳。

1.2治疗方法

1.2.1治疗组 在耳内镜下彻底清理外耳道内的分泌物、霉菌团块等,注意保护外耳道正常组织,以0.9%氯化钠注射液仔细洗净外耳道后,给予患者氟康唑氯化钠注射液(0.2 g∶100 ml,武汉福星生物药业公司)滴耳,每次3~5滴,每日3次,连用10天为1疗程,10天后复诊,如仍有阳性体征则再用10天。用药期间忌用其它药物,注意保持外耳道清洁及干燥。

1.2.2对照组 在耳内镜下彻底清理外耳道内的分泌物、霉菌团块等,以0.9%氯化钠注射液仔细洗净外耳道,给予患者达克宁软膏(2%硝酸咪康唑)以棉签涂抹耳道,每日3次,连用10天为1疗程,10天后复诊,如仍有阳性体征则再用10天。用药期间忌用其它药物,注意保持外耳道清洁及干燥。

1.3疗效判定 全部病例随访6个月,根据临床症状、专科检查及外耳道分泌物涂片结果判断疗效。痊愈:症状消失,外耳道皮肤色泽正常,鼓膜标志清楚,涂片检查阴性;有效:症状减轻,耳道内分泌物基本消失,外耳道皮肤、鼓膜稍充血,涂片检查阴性;无效:治疗前后症状无缓解或加重,外耳道皮肤、鼓膜充血,耳内有分泌物,涂片检查阳性。总有效率=治愈率+有效率。

1.4统计学方法 采用SPSS18.0软件对数据进行统计学分析,用卡方检验比较两组疗效,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

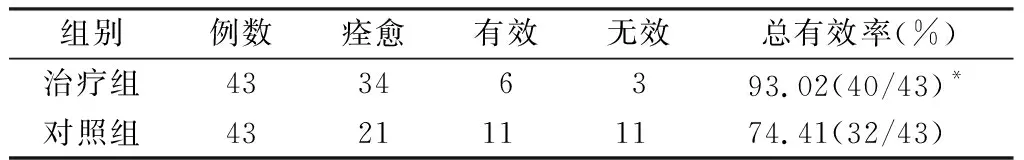

2.1两组疗效比较 用药10天后耳内镜观察,部分患者虽未见霉菌团块,但外耳道皮肤、鼓膜充血肿胀,表面湿润;用药20天后耳内镜观察,除治疗组3例、对照组11例无效者外,其余患者外耳道皮肤、鼓膜充血肿胀较前消退,表面逐渐转为干燥。3~6个月后复诊,除治疗组1例、对照组9例复发外,其余患者外耳道皮肤、鼓膜充血完全消退,外耳道皮肤、鼓膜色泽正常。随访6个月,治疗组和对照组的疗效比较见表1。

表1 两组患者疗效比较(例)

注:*与对照组比较,χ2=29.115,P<0.05

2.2两组疗程比较 治疗组43耳中疗程最短5天,最长17天,平均疗程为9天;对照组43耳中疗程最短7天,最长20天,平均疗程为19天。随访期间,治疗组和对照组患者分别有1耳(2.30%,1/43)、9耳(20.93%,9/43)复发。

应用氟康唑注射液治疗的所有患者,治疗和随访期间,均无听力下降主诉。

3 讨论

霉菌性外耳道炎是是霉菌进入外耳道后繁殖生长导致的一种皮肤感染,多局限于外耳道,偶尔可侵及中耳或乳突根治术腔。霉菌是条件致病菌,当外耳道pH值改变或长期滥用抗生素或机体免疫功能降低时均可能患病;挖耳、游泳等导致外耳道损伤是霉菌感染的主要原因,在理发店、洗浴中心等用不洁物品采耳也是一个重要诱因;慢性化脓性中耳炎患者长期广泛使用广谱抗生素滴耳液,破坏了外耳道菌群环境也可导致霉菌性外耳道炎发生,或者促使霉菌快速生长。

保持外耳道清洁干燥,及时清除外耳道污物可有效预防霉菌性外耳道炎的发生。一般而言,霉菌植入皮肤角质层后处于潜伏期,持续数天至数周,再侵入上皮表层达增殖期而引起炎症。植入期及潜伏期均可无症状,只在增殖期霉菌大量繁殖,有大量上皮脱屑时才出现耳痒、肿痛、流脓、耳鸣、听力下降等症状。霉菌性外耳道炎的诊断较容易,当看到明显的菌丝时多可确诊,菌丝涂片或真菌培养检查亦可进一步证实。分泌物培养以曲霉菌、青霉菌、白色念珠菌、毛霉菌或麦菊霉菌等最常见。常可混合细菌感染,其中以铜绿假单胞菌多见[1]。

达克宁软膏的主要成分为硝酸咪康唑乳膏,通过抑制真菌细胞膜的合成,影响真菌代谢,对皮肤癣菌、念珠菌等具有较强的抗菌作用,对某些革兰阳性球菌也有一定作用,且不含激素,是目前临床常用的广谱抗真菌药。由于外耳道狭长而弯曲,很难把药膏均匀涂抹于外耳道各处,且量过多容易堵塞外耳道,导致听力下降、耳鸣等,特别是外耳道狭窄的患者,软膏达不到外耳道深部、鼓环周围及鼓膜表面,给致病菌留下生存的死角,易导致复发,因此外耳道真菌病局部治疗常选择水溶性药物,使药物易作用于耳部各部位[2]。而氟康唑注射液是一种新型高效双三唑类抗真菌药,抗菌谱广,对各类真菌有效,尤其对念珠菌、隐球菌疗效较好,其作用机制是抑制真菌细胞膜合成的关键酶(麦角固醇合成酶),使麦角甾醇合成受阻,破坏真菌的完整性,抑制其生长繁殖[3,4]。

本研究中采用氟康唑注射液滴耳治疗霉菌性外耳道炎的治疗组有效率达93.02%,明显高于使用达克宁软膏治疗的对照组(74.41%);治疗组的平均疗程9天,而对照组平均疗程29天,前者疗程明显短于后者;随访期间治疗组复发率(2.30%,1/43)明显低于对照组(20.93%,9/43)。可见氟康唑注射液是治疗霉菌性外耳道炎的有效外用药物,有利于提高疗效,缩短疗程,降低复发率。 治疗过程中需注意以下几点:①霉菌生长喜潮湿环境,首先应清除外耳道内的所有霉菌痂皮及分泌物,尽量保持外耳道清洁干燥,有利于提升疗效;②不要涂抹其它药液,使用氟康唑滴耳可使药物较长时间的浸泡外耳道,患者就诊时需仔细告知其用药方法;③局部用药治疗时通常不必全身使用抗真菌药物,如果同时患有慢性化脓性中耳炎患者,清理干净外耳道后可先用抗生素滴耳液滴耳,间隔30 min后再用氟康唑注射液滴耳。

(2018-05-23收稿)

(本文编辑 雷培香)

·国际之窗·

听觉躯体感觉双刺激模式通过减少大脑神经同步活动减轻豚鼠和患者的耳鸣程度/吴旭1摘译 黄治物1审校/ 1 上海交通大学医学院附属第九人民医院耳鼻咽喉头颈外科(上海 4200011)

DOI:10.3969/j.issn.1006-7299.2018.05.028

耳鸣是指患者没有受到外界声源或电刺激时,主观上耳内或颅内有声音感觉,是耳科较为常见的一种临床症状。据报道,在美国有15%的人口受到耳鸣的影响。耳鸣会严重地影响患者的生活质量,造成抑郁、焦虑、睡眠障碍和注意力不集中等困扰。然而,目前已有的耳鸣治疗方法仅能缓解患者的耳鸣反应,而不能完全治愈耳鸣。

背侧耳蜗核是哺乳动物听觉通路上第一个多感官融合的位点,其主要的输出神经元细胞是梭形细胞。在耳鸣的中枢化机制中,耳鸣是由于神经活动节律失常引起的,其中神经自发活动和同步活动增加是其两个重要的病理生理特征。因此背侧耳蜗核被认为是耳鸣神经活动异常节律的起点。近年的研究发现大约60%~80%的耳鸣患者的发病诱因中都存在与躯体感觉相关的因素,而梭形细胞能将听觉神经和头颈部的躯体感觉神经的信号输入融合在一起。因此最近有学者在动物实验中,对豚鼠应用听觉躯体感觉双刺激,即声刺激与电流刺激(通过C2-C3部位皮肤放置电极实现)以不同模式结合,诱导“刺激介导的时间依赖性神经可塑性(stimulus timing-dependent plasticity, STDP)”的发展,通过进一步调整双刺激的模式,证实其能够减少耳鸣动物的耳鸣行为学反应(gap-prepulse inhibition of the acoustic startle,GPIAS,听觉惊跳反射间隔前刺激抑制),并应用于患者取得了良好的效果,为耳鸣的临床治疗带来了新思路。本研究的主要成果如下:

1听觉躯体感觉双刺激在正常对照豚鼠中对STDP的影响

加听觉躯体感觉双刺激,并运用电生理技术记录耳蜗核中成对梭形细胞的神经活动。双刺激模式分为6种(刺激间隔分别为-20 ms、-10 ms、-5 ms、5 ms、10 ms、20 ms),刺激前记录150 s的神经活动,持续刺激60 s,15分钟后再次记录150 s的神经活动,成对梭形细胞表现出四种具有代表性的反应(以+10 ms、-10 ms为例):①部分成对梭形细胞在-10 ms(听觉刺激优先于躯体感觉刺激10 ms)双刺激后神经自发活动及神经同步活动明显减少,+10 ms(躯体感觉刺激优先于听觉刺激10 ms)双刺激后神经自发活动及同步活动增加;②部分梭形细胞在-10 ms(听觉刺激优先于躯体感觉刺激10 ms)双刺激后神经自发活动及神经同步活动明显增加,+10 ms(躯体感觉刺激优先于听觉刺激10 ms)双刺激后神经自发活动及神经同步活动减少;③无论听觉刺激在前或在后,自发活动及同步性均增加,表现为长时程增强(LTP)的可塑性;④无论听觉刺激在前或在后,自发活动及同步性均增加,表现为长时程抑制(LTD)的可塑性。

2听觉躯体感觉双刺激在耳鸣豚鼠中对STDP的影响

该研究运用电生理技术分别记录正常豚鼠、噪声暴露后无耳鸣行为以及噪声暴露后有耳鸣行为的豚鼠耳蜗核中成对梭形细胞神经自发活动及同步活动,检测STDP的发展方向。发现:①耳鸣豚鼠中神经自发活动及同步活动均明显增加;②与其余两组对比,耳鸣豚鼠的STDP大部分表现为LTP的可塑性发展,正常豚鼠及暴露后无耳鸣豚鼠则以LTD的可塑性发展为主。说明耳鸣豚鼠的神经可塑性发展以LTP为主,并伴有神经的自发及同步活动增加。

3听觉躯体感觉双刺激诱导LTD可塑性发展并减少豚鼠耳蜗核梭形细胞神经自发活动及同步活动

该研究进一步对噪声暴露后有耳鸣行为的豚鼠进行6种模式的听觉躯体感觉双刺激(刺激间隔分别为-20 ms、-10 ms、-5 ms、5 ms、10 ms、20 ms),分别记录其耳蜗核中成对梭形细胞的神经活动,并统计各个模式诱导出LTD可塑性发展细胞的数量占比,结果发现-10 ms和-5 ms刺激间隔模式的LTD可塑性发展细胞占比较多,表明这两种模式对梭形细胞的神经活动以抑制效应为主,其中-5 ms刺激间隔模式的效果最佳。同时根据耳鸣行为学测试GPIAS的结果,发现8 kHz窄带噪声刺激诱导出豚鼠耳鸣的概率最高,因此选择8 kHz窄带噪声作为听觉躯体感觉双刺激的主要声刺激信号,采用-5 ms刺激间隔模式,并应用到耳鸣豚鼠的干预实验中。分别以仅听觉刺激,仅躯体感觉刺激,以及-5 ms听觉(又分为8 kHz、12 kHz和16 kHz窄带噪声刺激)躯体感觉双刺激模式对耳鸣豚鼠进行干预治疗后,再行GPIAS评估,发现:①-5 ms听觉躯体感觉双刺激模式组豚鼠耳蜗核成对梭形细胞以LTD可塑性发展为主;②-5 ms听觉躯体感觉双刺激组的耳鸣指数(tinnitus index)较其他干预组及空白对照组明显降低;进一步对听觉躯体感觉双刺激组的听觉刺激信号进行调整,发现相较于12 kHz和16 kHz、8 kHz的窄带噪声刺激下耳鸣指数下降最多;③耳鸣指数的降低值与耳蜗核中成对梭形细胞的神经自发活动及同步活动率呈线性正相关。由此可见,-5 ms听觉躯体感觉双刺激干预能够通过诱导豚鼠耳蜗核内成对梭形细胞的LTD可塑性发展,从而起到治疗耳鸣的效果。

4听觉躯体感觉双刺激干预治疗耳鸣的临床试验

由于听觉躯体感觉双刺激干预对豚鼠耳鸣治疗的实验取得了较好的效果,该研究进一步对临床耳鸣患者进行了双刺激干预试验。共选取了20例耳鸣患者,随机分为两组,患者佩戴特殊的听觉躯体感觉双刺激装置,听觉刺激通过插入式耳机实现,声刺激频率选择与患者耳鸣匹配的频率,响度为纯音测听阈值以上40 dB(不超过90 dB SPL)。躯体刺激通过在颈后皮肤(C2位置)放置电极实现,电流略低于引起肌肉收缩的阈值;听觉躯体感觉双刺激间隔为-5 ms。临床试验共分为四个阶段,每阶段四周,第一阶段中,A组为干预组,每天进行30分钟的听觉躯体感觉双刺激,B组为对照组,不接受干预;第二阶段中,两组患者均不接受干预治疗,以洗脱干预效果;第三阶段中,A组为对照组,不接受干预,B组为干预组,每天进行30分钟的听觉躯体感觉双刺激;第四阶段两组患者均不接受干预,以洗脱干预效果。整个试验过程中对每例患者每周进行耳鸣响度检测以及耳鸣问卷调查(TFI),并在试验前后分别进行纯音测听。结果显示:①试验前后两组患者间纯音测听阈值不存在显著差异;②两组患者在完成试验后耳鸣响度与基线值平均降低了8.035±1.33 dB,其中治疗阶段的第四周耳鸣响度降低平均值达12.2 dB,且有2例患者在干预治疗阶段后耳鸣完全消失;③两组患者在试验的治疗阶段,平均TFI得分从基线值的29.2±2.6降低至22.9±1.8,治疗阶段结束后TFI评分逐渐升高,在非治疗阶段TFI平均分与基线值相比没有显著差异;④其中有10例患者在治疗阶段的TFI评分降低了13分以上,具有显著的临床疗效。

神经自发活动、同步活动以及STDP的改变是与耳鸣相关神经系统的生理改变。许多研究发现,在耳鸣动物模型中,耳蜗核、下丘和听皮层中都存在神经同步活动增加,表明耳鸣的发生来源于听觉通路中融合感知觉的神经元同步活动增加。STDP通过刺激输入学习来形成基本的感知觉,在视觉皮层中,STDP能够调节眼球的方向和运动的协调性。与之相似的STDP过程可能在躯体感觉和听觉皮层形成与频率选择、声音编码和辨别等对应的可塑性改变。听觉与躯体感觉在耳蜗核中的融合可能通过适应性过滤过程,放大与行为相关的外部声音,并减弱内部自发的声音,从而起到改善耳鸣的作用。

在以往的研究中,单独应用听觉刺激治疗耳鸣在非治疗阶段对耳鸣的改善作用较差,且引起非治疗阶段结束后耳鸣响度以及TFI评分升高,可能是由于在临床实验期间患者对耳鸣的重视程度增加导致的。另一方面,动物研究也发现,单独应用躯体感觉刺激由于会增加LTP可塑性发展,可能加剧耳鸣,无法应用到临床试验中。该研究中,动物耳鸣行为学测试结果表明听觉躯体感觉双刺激模式成功诱导了频率特异性长时程抑制(LTD),最终逆转了耳鸣的神经病理过程,并进一步通过临床试验证明听觉躯体感觉双刺激显著降低了患者的耳鸣TFI评分和耳鸣响度。

目前耳鸣治疗方法中研究较多的脑部深刺激以及迷走神经刺激,都具有严重的副作用,其他,如:协调复位声疗法或声音-迷走神经双刺激,虽然在动物研究中表现出阳性结果,但是未在临床试验中取得良好的效果。该研究采用的听觉躯体感觉双刺激模式属于非侵入性治疗,易于实现,并在临床试验中疗效显著,副作用小。

但该研究还存在一些不足,如:临床研究样本较少,未纳入躯体性耳鸣患者,因此无法确定听觉躯体感觉双刺激模式对其他类型耳鸣的患者是否有效;因伦理问题,该研究未能进行严格的对照研究等;但该研究中提出的神经去同步化治疗策略,为耳鸣患者提供了一种全新的、可接受的治疗选择。

(摘译自:Marks KL, Martel DT, Wu C, et al. Auditory-somatosensory bimodal stimulation desynchronizes brain circuitry to reduce tinnitus in guinea pigs and humans[J]. Science Translational Medicine, 2018, 10:422.)

——外耳道成形技术进展