一个黄公望两幅富舂图

吴启雷

去年秋天,浙江省博物馆联合了国内多家博物馆一同推出了“湖上有奇峰:蓝瑛作品及其师承影响特展”,除了集中回顾蓝瑛的作品,还展出了另外两件珍品——明代董其昌的《昼锦堂图》以及“元四家”之首黄公望的《富川山居图剩山卷》,这两件作品都是平日展讯中不多见的作品,尤其是《富川山居图剩山卷》,在美术史上的地位极高,曾被誉为“画中兰亭”。

美术史记载的黄公望画作大约有六十多幅,而实际保留下来的黄公望可信的画作只有十多幅。而这十多幅作品中,又以《富川山居图》影响最大,名气最响。

“神人”黄公望

黄公望(1269年-1354年),江苏常熟人(黄公望的身世有多种说法,本文用“常熟”说),本陆姓,名坚,幼年失怙,家贫无所依,被过继给浙江永嘉一户黄姓人家,因此改姓黄。黄公望名和字的得来,也有典故。据说,年幼的陆坚来到黄家时,年过九旬的黄老翁见到如此聪明伶俐的孩子成为自己的继子,喜出望外,旁人说了一句:“黄公望子久矣!”黄公望,字子久,其名字的由来,便从此处。黄公望的号很多,比较有名的有“大癡”“大痴道人”“一峰”等,其晚年自号“井西道人”。他曾于浙西廉访司衙门充当小吏,后忤权贵下狱。出狱后,年近五十,黄公望已绝仕进,游历于名山大川之间,又信奉了全真教,并最终定居于富春江一带。

黄公望是中国古代美术史上的“神人”,即便是从他学画的历史来说,也颇见奇特。他并非若王蒙那样从小受到家学的耳濡目染,也并非若倪瓒,家中藏书画万卷,可随时把玩、欣赏,亦非沈周、文徵明这般,家资殷实,游走于上流文士圈子,有足够的机会接触书画和书画大师……黄公望出身贫微,又是小吏,还入过狱。据说,出狱之前,黄公望基本不会画画。有画史记载,黄氏五十岁才开始学习画画,虽然没有童子功,却有极高的天赋,以至于在黄公望六十多岁时,其画名享誉海内。姜绍书《无声诗史》评论说:“其画自王摩诘、董北苑、僧巨然而下,无不探讨,一洗赵宋工习。”虽然学画较晚,却遍习诸家,并能改变宋代绘画风格,着实不容易。

多个版本的《富春山居图》

《富春山居图》是黄氏传世作品中的重中之重,在中国古代美术史上的地位也很高。这幅作品有两个部分以及两个版本比较有名:一个版本是黄公望的真迹,就叫《富春山居图》,另一个版本是个高仿之作,被称之为《富春山居图子明卷》(以下简称子明卷)。就真迹来说,又分为两个部分,其一为《富春山居图剩山卷》(以下简称剩山卷),另一为《富春山居图无用师卷》(以下简称无用师卷)。

先说真迹。《富春山居图》是黄公望归隐富春江之后的作品,也是其晚年靠后时间的作品,代表了黄公望画作中最典型的山水面目。“富春江”便是钱塘江的上游,这是一条很长的河流,上游发源于今天安徽境内,叫新安江;中下游都在浙江,中游为富春江,下游为钱塘江。杭州今天还有个富阳,便是富春江之畔,也是当年黄公望所隐居的地方。

《富春山居图》是黄公望应道友无用师(郑樗)之托而作,但如此长卷,创作起来并不容易,黄公望创作了三四年还没有收尾。这位无用师道人等不及了。他担心黄公望的作品会被人巧取豪夺了去,因此在作品还没画完的时候,就将作品取走。后来作品重回黄公望手中时,他在作品后面题跋,把这段缘故写得很清楚。大家可以从题跋上直接看到。

道士无用师,也就成了这幅作品的第一位收藏者。进入明代后,这幅作品被明代沈周所收藏,沈周是吴门派鼻祖,从绘画上说,走的也是黄公望这一流派的路子。他得到《富春山居图》后十分珍惜,请好友题跋,但作品却被好友的儿子给弄丢了。其实,作品并未丢失,而是被藏匿起来,不想还给沈周。

沈周仁厚,待人以宽,对于如此皇皇巨著的丢失,虽然很不高兴,却极有雅量。谁知,由于他的长寿,竟让他等到了作品重见天日的这一天——画作于文物市场上出售,要价不菲。沈周不忍追究朋友的责任,也因为天价而无力购买,非常难过。今日我们还能看到《富春山居图》有一幅沈周的背临本,前两年也曾在浙江展出,这个背临本就是沈周无缘《富春山居图》真迹之后,凭着自己把玩此图时对细节的记忆临摹而来。沈周画得很好,作品很精致,细节交待得很清楚。

此后,《富春山居图》真迹辗转又藏于明末大家董其昌之手。

进入清代后,顺治年间,宜兴吴洪裕收藏此作。顺治七年(1650年)吴洪裕病危,弥留之际,老吴决定模仿唐太宗葬《兰亭序》旧事,打算让此图为自己陪葬。为防盗墓,吴洪裕命人将此图焚毁。如此珍品,这么焚毁,岂不可惜?眼见火盆中的《富春山居图》被火点燃,吴洪裕侄子吴静庵将作品从火堆中抢救了出来。这才避免了《富春山居图》被彻底焚毁。

但是,此图依旧过火而伤。烧坏的部分是不可避免地被破坏了。此后,作品经过修复,重新装裱,但却因火烧之故而分为两个部分。一部分名为剩山卷,画心较小,现藏浙江博物馆;一部分名为无用师卷,画面较长,现藏于“中国台北故宫博物院”。这也是上面说到这幅图真迹有两个版本(部分)的原因。

至于上面说的另一个版本“子明卷”,这是一卷伪作,但故事却很好玩。

众所周知,乾隆皇帝是一个有极高艺术热忱和收藏兴趣的“文艺皇帝”,只是艺术水平和鉴赏力不佳,他身上闹出过很多书画鉴定方面的笑话来。比较有名的有《兰亭八柱帖》的鉴定和题跋,还有三希堂“三希”帖的鉴定情况,子明卷的故事也与乾隆有关。

子明卷较之无用师卷先进入清宫庋藏。子明卷是黄公望真迹的高仿临摹本,画得极佳,如果不懂书画的朋友,很难看出子明卷与真迹的区别。但这也不是说子明卷全无破绽,实际上,虽然子明卷的作者竭尽全力模仿黄公望,但整体的气韵上,还是没有黄公望舒张,用笔也比黄公望紧张。

不过,乾隆没看出来。因此,尽管他身边的臣子有的已经看出这个问题了,但却不敢逆龙鳞,把实话告诉乾隆。乾隆一遍又一遍地在子明卷上题跋,直到无用师卷进入清宫后,乾隆才知道自己弄错了。子明卷“蒙受”了乾隆皇帝的万千宠爱,也替无用师卷挡祸,躲过了乾隆皇帝的各种题跋。

不容错过的《富春大岭图》

《富春大岭图》是黄公望传世画作中,冠名为“富春”的一幅。“一个黄公望,两幅富春图”,其一是《富春山居图》,其二就是《富春大岭图》。

相较于《富川山居图》这种数米长的长篇巨作而言,《富春大岭图》并不是一幅大篇幅的作品,装池也是立轴形式。根据学者分析,此图黄公望作于79岁之时,也即至正七年(1347年)。这幅作品曾经一度失传,只见于美术史的记载中。如清人钱杜在其《松壶画忆》中说:‘《富春山居图》有二本,其一为《富春大岭图》,一为《富春山居图》。《大岭图》未见,《山居图》即是吴问卿所藏,病劇欲为殉,家人自火中夺出者。”

或许是此图曾失踪过一段时间的缘由,今日我们所看到的《富春大岭图》是经过重新装裱的。根据清代张庚在《图画精意识》中的记载,元四家之一的王蒙和倪瓒都曾为此图题诗作跋,但这些题跋如今都看不见了。很可能这就是作品重新装裱而导致的结果。在今日装裱上,可见祝允明、吴锡麟的题跋,位于画心上方。在《富春大岭图》的题签上,有叶梦龙的题跋,完整地记录了自己收藏此图的过程:此图早先是福建泉州的温陵相国洪氏家收藏,后为宋芝山以八百两黄金购得。叶梦龙很喜欢这幅图,多次跟宋芝山商量购买,最终才如愿购得。清代末年,此图转入书画收藏家浙江人庞莱臣收藏。抗战中,《富春大岭图》竟被日本人盯上,他们找到庞莱臣,希望庞莱臣转让。此后,庞莱臣迅速逃离,回到南浔老家,才使国宝躲过一劫。最终,《富春大岭图》在1963年被庞莱臣的孙子庞增和捐献给南京博物院。

两幅“富春图”怎么赏

《富春山居图》和《富春大岭图》虽都名日“富春”,但两幅作品的艺术表现形式却截然不同。其中的差异当然不只是作品形态一个是横幅长卷,一个是立轴这么简单。

明人张丑在《清河书画舫》中说:“大痴画格有二,一种作浅绛者,山头多赭石,笔势雄伟,一种作水墨者,皴纹极少,笔意尤为简逸。”这句话评价得非常中肯,而如果将两幅富春图对应进去的话,我们会发现两者之间的差异,正如张丑所言。

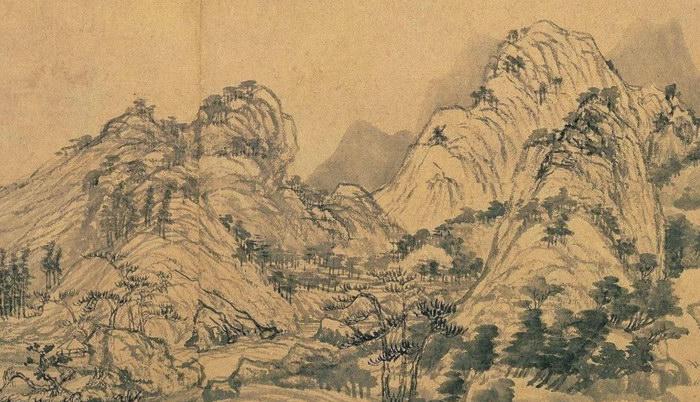

《富春山居图》是浅绛山水作品,皴法极多,用笔从容,将从五代董源时代开创的披麻皴、矾头的技法,将地面、山石描绘成圆形地貌堆砌的形态,层层而上,加之构图开阔,整体给人的视觉效果是辽阔、舒朗的,至于山石则多呈现土质特点。这当然归结于披麻皴技法大量使用的效果。此外,在水面波纹的处理上,《富春山居图》延续了赵孟烦在《鹊华秋色图》中线条横擦的效果,用这种松软的线条去描绘水波,描绘山体,使得山水融为一体,浑然天成,给予人的视觉感受相当放松。

《富春大岭图》则是水墨山水,全图山石少有皴法,虽然描绘的是与《富春山居图》完全相同的地区,但是画面所呈现出来的山石地貌却完全不同。《富春大岭图》的山是石质的。山石堆砌而上,山间小路弯曲逶迤,巨树参天,岩块突兀……观此图,给人的感觉是紧张的。这让人不得不佩服,黄公望能够将同一地貌,运用不同的技法,描绘出不同的模样来。

行文最后,有个题外话顺带一提,相比宋元时代大多数画作创作于绢本之上的情况,《富春大岭图》在创作材料的选择上,则是个另类——此图创作于生宣之上。宋元时代的绘事创作,若不用绢,也多以熟宣,或者经过处理的半熟宣为之。明代开始,生宣作画才逐渐有人尝试,却依旧不够普及。这种情况,一直到正德、嘉靖以降才逐渐流行起来。就从这个角度说,虽然《富春大岭图》名气并不如《富春山居图》那么响,但黄公望此图领时代之先河的用纸形式,也是美术史值得记录一笔的。

选自《看历史》