赋型剂食品改善活性成分生物利用率研究进展

成 策,刘 伟,戴 燕,郗泽文,朱雨晴,邹立强*

活性成分具有广泛的生理功效,在促进人体健康、强化免疫机能、调节人体机能、防治疾病等方面起着不可替代的作用。由于难溶性、低生物可接受率、快速代谢等因素引起的低生物利用率使得活性成分在食品、药品及保健品领域的应用受到限制。生物利用率是指食物中的活性成分被人体吸收利用的量占其在食物中总量的百分比。最近研究发现,胃肠道中一些特定食品的存在能显著改善活性成分的生物利用率,研究食品与活性成分之间的相互作用日趋成为人们关注的焦点[1]。随着相关研究的深入,McClements等[2]于2014年首次提出赋型剂食品(excipient food)这一概念。赋型剂食品是指一类本身不具有生物活性,但能提高与其共同摄入活性成分功效的食物[2-4]。Excipient一词在医学领域通常被表述为“赋形剂”,而我们认为“形”更多的是基于表观形状变化,无法准确涵盖该类食品通过各种相互作用改善活性成分功效的本质特征,由此我们提出“赋型剂”这一翻译表述,相比于“赋形剂”本身不与活性成分产生化学或物理作用,仅用于填充胶合和赋予形状而言,“赋型剂”在结构和功能特性上被赋予了更为丰富的内涵。

前期研究发现,相对于提高活性成分摄入量、活性成分结构修饰等手段,通过调控共同摄入赋型剂食品的组分(如碳水化合物、蛋白质、油脂等)与结构(如液滴尺寸、界面结构、流变学及质构特性等)来改善活性成分在消化道的释放、溶解、运输、转化、代谢和吸收,以提高活性成分生物利用率的方法更安全有效[5-7]。开发赋型剂食品,对充分发挥活性成分潜在功效,指导人群健康饮食,改善健康状况和生活质量,降低心脏病、糖尿病、高血压和癌症等慢性疾病的发病率,减少营养保健品、药品的摄入量与副作用及相关医疗保健费用等方面起着不可替代的作用[8-9]。由于赋型剂食品组分与结构的复杂性,在消化过程中对活性成分的影响因素有许多。本文综述了赋型剂食品组分与结构变化对活性成分生物利用率的影响,以期为开展赋型剂食品的进一步研究提供理论参考。

1 赋型剂食品组分对活性成分生物利用率的影响

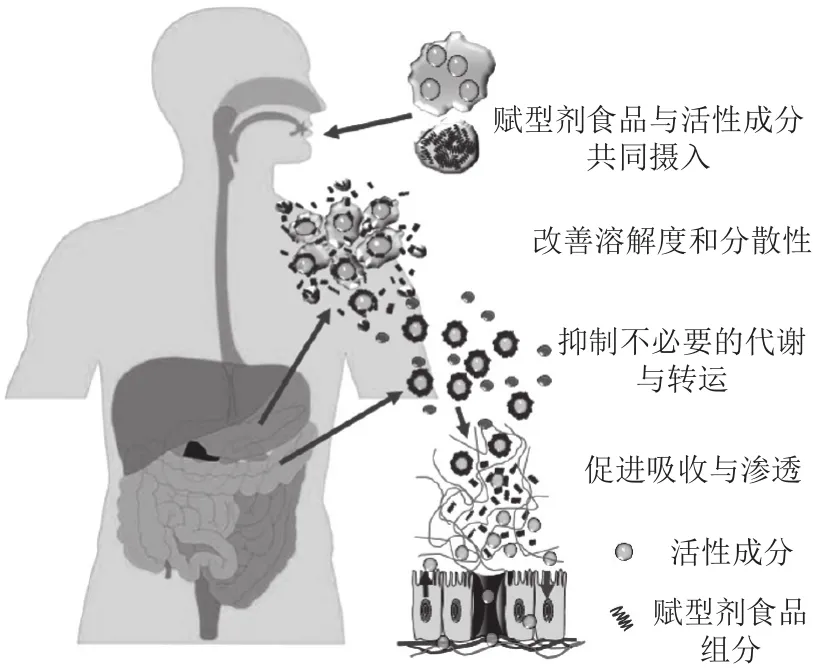

活性成分生物利用率的影响因素有许多,目前研究认为,主要因素有以下3 个:生物可接受率、吸收和转化[5]。在消化过程中较低生物利用率的具体表现为:1)食品对活性成分释放的限制;2)活性成分经过胃肠消化道时众多的代谢与化学转运;3)活性成分在肠消化液中较低的溶解度;4)活性成分在小肠黏膜上皮细胞的低渗透性与外排等。如图1所示,食品组分对活性成分生物利用率的改善,常通过提高活性成分溶解度、释放率、分散性,抑制自身氧化,降低消化道中活性成分的代谢及化学转运,提高活性成分在小肠黏膜上皮细胞的吸收与渗透等途径。因此了解不同食品组分对活性成分生物利用率的影响,是构建和设计不同赋型剂食品的前提。根据活性成分的本身性质及加工状态,不同的食品组分对活性成分的影响不同。

图1 赋型剂食品在体内影响活性成分生物利用率的示意图Fig. 1 Schematic diagram for the effect of excipients in vivo on the bioavailability of bioactive ingredients in foods

1.1 碳水化合物对活性成分生物利用率的影响

碳水化合物是自然界存在最多、分布最广的一类重要的有机化合物。研究表明,单糖、低聚糖、多糖均能对活性成分的生物利用率产生影响。目前认为单糖改善活性成分生物利用率的作用机制包括:1)降低水中氧气的溶解度;2)清除活性氧;3)螯合过渡金属离子[10]。Shpigelman等[10]研究发现果糖、葡萄糖、甘露糖、半乳糖均能保护表没食子儿茶素没食子酸酯(epigallocatechin gallate,EGCG),抑制其在水中的降解。低聚糖具有改善体内微生态环境、调节胃肠等功能。低聚糖对活性成分生物利用率的改善主要通过影响胃肠道对活性成分的代谢、吸收及发挥协同增效作用[11]。Tanaka等[12]研究发现蜜二糖通过增加肠腔中的糖苷水解来促进大鼠中的槲皮素糖苷吸收。Juśkiewicz等[13]发现富含低聚果糖的食品能降低槲皮素糖苷在大鼠盲肠的pH值,促进短链脂肪酸的产生,并改善盲肠中微生物活性,使活性成分进一步被利用。水苏糖是天然存在的功能性低聚糖,Li Wenfeng等[14]研究发现水苏糖与茶多酚一同摄入能抑制水溶性黄酮苷的降解,提高小鼠血清中茶多酚含量,并改善对茶多酚的吸收,增强对高密度脂蛋白胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇的恢复和对肝的保护。

多糖能通过改善活性成分在胃肠道的活性和相容性,提高活性成分的稳定性和溶解性来增加活性成分生物利用率。如Zhou Wei等[15]发现壳聚糖能作为吸收促进剂增强金银花提取物中酚酸在肠道的吸收。Cervantes-Paz等[16]发现一定浓度及酯化度的果胶能改善胃肠液黏性,增强与胆盐的结合及增加类胡萝卜素胶束化,促进人体的消化吸收。Verrijssen等[17]研究发现不同果胶种类及结构特性会影响油脂的消化率和β-胡萝卜素的生物利用率。此外,复合碳水化合物也能通过促进吸收来改善活性成分生物利用率。Schramm等[18]发现增加复合碳水化合物(面包)的摄入能促进人体对黄烷醇的吸收,提高其生物利用率。这可能是碳水化合物对胃肠生理学(例如运动性和/或分泌)的特异性作用及特异性增强黄烷醇相关转运蛋白活性的原因。Serra等[19]也发现摄入高碳水化合物(谷物)食品能改善单体花青素的吸收。因此结合活性成分特性调整碳水化合物种类与含量以提高生物利用率具有显著的意义。

1.2 蛋白质对活性成分生物利用率的影响

蛋白质是构成人体细胞的基础物质,作为人体饮食中必不可少的营养成分,其对活性成分生物利用的影响显著。研究表明,许多蛋白质通过保护活性成分不被氧化并提高其稳定性来改善其生物利用率。Duan Xiang等[20]发现卵黄高磷蛋白能显著提高白藜芦醇的抗氧化活性并抑制脂质氧化。Wang Lei等[21]利用乳清蛋白制备成乳液,能显著提高α-生育酚、VC及白藜芦醇这些活性成分的储藏稳定性及抗氧化性。Zou Liqiang等[22]研究发现相比用表面活性剂吐温-80,采用乳清分离蛋白、酪蛋白酸钠制备乳液运载的姜黄素具有更好的热稳定性,能减少其在模拟胃肠道下的化学降解。龙蒿多酚具有抗糖尿病功能,Ribnicky等[23]发现龙蒿多酚中加入大豆蛋白能显著提高其生物可接受率。

在消化过程中,蛋白质也发挥重要的角色,常通过抑制外排和改善吸收来提高生物利用率。如牛奶中含有丰富的蛋白质,Mullen等[24]和Keogh[25]等的研究表明牛奶蛋白能加快人体对黄烷-3-醇和可可多酚的吸收,并减少人体对它的排泄。Ribnicky等[26]发现富含蛋白质的大豆粉能吸附蓝莓汁中的花青素,并抑制花青素在消化过程中不必要的代谢,直至在结肠被转运吸收。

1.3 脂类对活性成分生物利用率的影响

脂类是脂肪和类脂的统称,是细胞质和细胞膜的重要组分,人体需每天摄入一定量的脂类,以维持正常的新陈代谢。饮食中脂类的存在对促进活性成分的生物利用率有重要意义。脂类能通过诱导胆囊、胰腺分泌胆汁和胰液,刺激活性成分在消化道内的吸收。Tulipani等[27]研究发现脂基质能刺激肝肠循环产生再吸收,潜在地延长排泄前的番茄酱中酚类物质(如柚皮苷、阿魏酸、咖啡酸及其葡糖苷酸代谢物)的血浆半衰期。Martínez-Huélamo[28]和Garrett[29]等也发现番茄酱中加入植物油能提高番茄多酚及番茄红素在消化过程中的溶解与释放并增强胶束化。

脂溶性活性成分的胶束化有助于其转移至肠道上皮细胞的绒毛表面以进行摄取和吸收[29]。类胡萝卜素在被人体吸收前,其混合胶束的形成取决于肠内脂类的含量和性质[30]。Hornero-Méndez等[31]发现烹饪胡萝卜时加入橄榄油能显著增加对类胡萝卜素的提取与胶束化。Zou Liqiang等[32-34]在赋型剂乳液和不同种类的纳米粒子运载姜黄素的研究中发现,脂肪消化产物(游离脂肪酸和单酰基甘油)会形成混合胶束,有效提高姜黄素在肠液中的溶解并提高生物可接受率。并且油脂类型对活性成分的生物利用率的影响不同。如Liu Xuan等[35]研究表明不同油脂对类胡萝卜素生物可接受率从大到小依次为长链甘油三酯>中链甘油三酸酯>难消化橙油>空白对照。Zou Liqiang等[36]比较不同油脂种类椰子油、葵花籽油、玉米油、亚麻籽油和鱼油对姜黄素的影响也发现不同油脂的分子组成及理化性质显著影响姜黄素的稳定性和生物利用率。

脂类对不同活性成分生物利用率的促进程度并不相同,其中对亲脂性较强的活性成分促进程度显著高于亲脂性较弱的。如Nagao等[37]发现各种脂肪和油对蔬菜中叶黄素和α-生育酚生物可接受率的促进程度均低于β-胡萝卜素。Roodenburg等[38]的研究表明低脂肪膳食条件下β-胡萝卜素的生物利用率要比叶黄素高,脂溶性较强的β-胡萝卜素更容易从食物基质中转移到脂类和胶束相中,当提高脂肪摄入时叶黄素才会进一步提高生物利用率。适量的脂肪能够促使活性成分在十二指肠中形成油-水界面,显著增强酯酶和脂肪酶的活性。不过,脂类的促进效果是相对的,过高含量的脂类会提高不饱和脂肪酸含量,为抑制不饱和脂肪酸氧化,活性成分可能会自身发生氧化。并且过高的脂类会增加人体消化负担,影响小肠黏膜细胞对活性成分的吸收和转运。

1.4 矿物质对活性成分生物利用率的影响

矿物质是构成人体组织和维持正常生理功能所必需的各种元素的总称,人体中许多活性成分的生理代谢都依赖矿物质的参与。矿物质能通过影响食物的离子强度或与食物成分如脂质形成不溶性复合物来影响胶束的形成或稳定性[39]。矿物质常与活性成分形成络合物,以抑制在消化中不必要的代谢及改善生物活性。如游离态黄酮类化合物并不能参与细胞代谢,而主要是黄酮类-铁络合物发挥此类作用,当黄酮类化合物接触到过渡金属离子时会形成络合物,显著提高其生物活性及应用潜力[40-41]。Kim等[42-43]利用脂质体运载槲皮素和花旗松素,发现加入铁离子会与活性成分形成络合物,以稳定活性成分及提高生物利用率。牛奶中含有丰富的矿物质,Moser等[44]研究发现在胃消化中,牛奶中的矿物质和蛋白质会与黄烷-3-醇形成复合物以降低代谢,进入十二脂肠后,复合物相互作用的破坏恢复了黄烷-3-醇的生物可接受性。Biehler等[39]研究发现提高钠离子浓度能改变类胡萝卜素胶束化方式,促进β-胡萝卜素同分异构体的产生,改善活性成分的生物利用率。矿物质对活性物质的影响并不都是有益的。如钙、镁离子在中性pH值下形成不溶性盐[45],会降低β-胡萝卜素在肠道中的溶解性并在沉淀过程中阻塞类胡萝卜素的转运吸收[39]。

1.5 维生素对活性成分生物利用率的影响

维生素是维持人体生命活动必需的一类有机物质,虽然在体内的含量很少,但缺乏维生素会导致严重的健康问题。一些维生素能作为抗氧化剂保护其他活性成分不被氧化,如水溶性的VC及脂溶性的VE具有抗氧化作用,能清除自由基、保护活性成分不被氧化,从而提高生物利用率[46-47]。维生素还能与其他活性成分发挥协同增效作用。如VE、VC会与槲皮素在膜/胞质界面的脂质层内非共价缔合,显著增强抗氧化能力[48]。VC与叶酸一同摄入能显著提高血清和红细胞中叶酸的含量,对降低总同型半胱氨酸水平、预防心血管疾病有显著功效[49-50]。VE与杨梅素搭配也能显著提高抗氧化能力,抑制葵花籽油的脂质氧化[51]。此外,维生素还能通过促进活性成分的吸收来提高生物利用率,如VD能增加血清中钙离子的浓度,改善肠道对磷酸钙吸收的活性,并刺激成骨细胞产生受体以激活破骨细胞对钙的吸收[52]。

2 赋型剂食品结构对活性成分生物利用率的影响

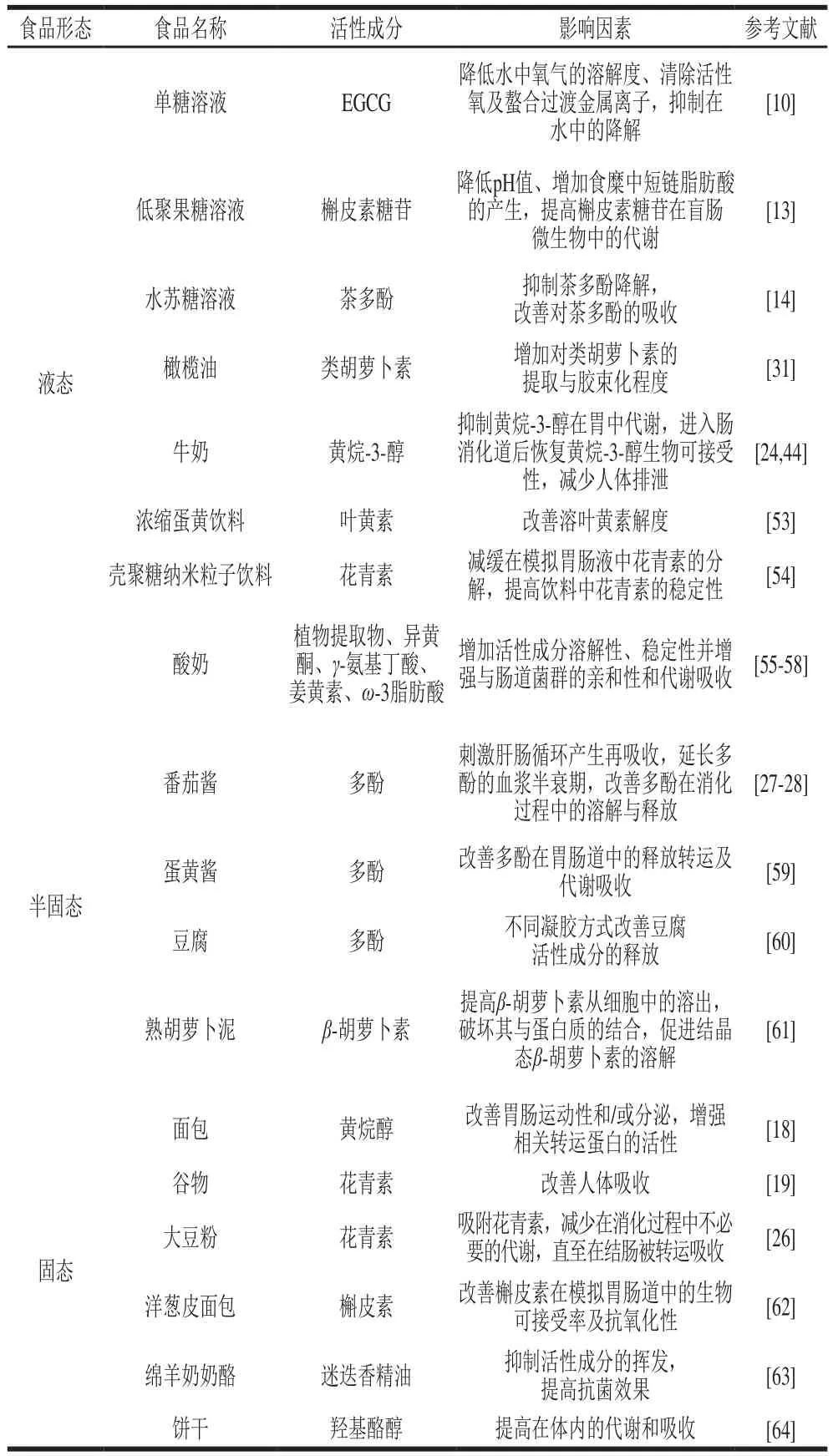

表1 不同赋型剂食品改善活性成分生物利用率的影响因素Table 1 Effects of different excipients on the bioavailability of bioactive ingredients in foods

赋型剂食品常加工成液态、半固态和固态(表1)。加工成饮料、乳液的液态食品通常会直接吞咽,在口中停留时间短,而半固态或固态食物在口腔内需要经过咀嚼后再吞咽,因此会受到口腔内的机械力,溶解和酶的破坏[5]。不同形态的食品其结构对活性成分生物利用过程中的影响方式不同,因此将食品分成液态、半固态、固态3 种形态分别阐述结构对活性成分生物利用率的影响,具有深远的现实意义。

2.1 液滴尺寸对活性成分生物利用率的影响

活性成分既可以直接加入液态类食品中,如饮料、乳液等,也可以加工成胶囊、片剂、丸剂等固体制剂随水一同吞服。水溶性活性成分易溶于水,如VC、花青素、茶多酚、牛磺酸等,常作为抗氧化剂及功效成分加入饮料中[54,65-68]。对于脂溶性的活性成分,如多不饱和脂质、脂溶性维生素、植物甾醇、姜黄素、类胡萝卜素等[69],其对食品加工和储存都很敏感,因而生物可接受性差,生物利用率低[70-72]。近年来研究发现水包油乳液结构具有优异的分散性,将疏水性生物活性分子纳入水性介质是理想的加工方式,因此该类活性成分常加入乳液中[73]。在油-水两相分散体系中,液滴尺寸与活性成分生物利用率有着紧密的联系。通常来说较小的液滴尺寸往往具有更高的生物利用率,因为较小的液滴尺寸具有更大的消化表面积,能提高食品的消化速率,促进活性成分向混合胶束的转移及释放,从而改善其生物可接受率[74-75]。此外有研究表明,细胞壁是释放天然活性成分的主要障碍,当平均粒径小于单个细胞时才会有较高的生物可接受率,并且粒径小的液滴的活性成分更易被上皮细胞通过被动或主动运输至细胞黏膜层,并形成囊泡后被吸收[76-78]。但液滴尺寸并不是越小越好,过小的液滴尺寸会使敏感的活性成分过于快速被释放,从而在未进入吸收部位之前被降解殆尽。如Zou Liqiang等[79]运用赋型剂乳液运载姜黄素发现,较大液滴尺寸的乳液在消化中的姜黄素含量保留得更多,较大的液滴能保护姜黄素不被过快地催化降解。因此需根据活性成分的自身性质调控液滴尺寸,以尽可能地减少不必要的降解并改善在吸收部位的释放。

2.2 界面结构对活性成分生物利用率的影响

除了液滴尺寸外,液态食品体系的活性成分还受界面结构等因素的影响[80]。一般情况下无论初始液滴的大小如何,在人体胃中会通过分解和聚集最终使尺寸直径保持在10~20 μm左右[81-82]。但有研究表明,许多通过蛋白质、多糖等稳定的液体食品体系在整个消化过程中,液滴油-水界面结构的相互作用能显著影响液滴的聚集和分散,从而影响活性成分的生物利用率[83-85]。作为活性成分的物理化学屏障,界面的吸附行为和表面电荷等因素决定了界面结构的稳定,并影响着活性成分在消化道的暴露时间。此外已有许多利用表面活性剂、多糖、蛋白等进一步修饰界面结构,制备成纳米乳液、微粒、胶体、水凝胶、复合或多层乳液等以改善运载活性成分的稳定性及生物利用率的报道[86-89]。如Liu Fuguo等[88]利用乳铁蛋白-多酚复合物制备出β-胡萝卜素双层乳液,通过增强静电斥力以改善乳液的表面活性界面,提高乳液的物理化学稳定性,减少β-胡萝卜的降解。Xu Duoxia等[90]利用壳聚糖与乳清分离蛋白-芦荟胶制备的多层乳液有效降低叶黄素的降解。此类手段常通过提高界面层厚度来增强界面强度,以提高在胃肠环境中的稳定性,或是通过修饰界面结构改善与受体细胞及部位的亲和性,从而改善其生物可接受率。

2.3 流变学及质构特性对活性成分生物利用率的影响

通过各种手段调整半固态及固态类食品的结构是提高活性成分生物利用率的有效方式。半固态及固态赋型剂食品按其组织状态可分为:凝胶状食品、组织状食品、多孔状食品、粉体食品。不同组织形态的赋型剂食品其结构影响活性成分生物利用率的主要因素各不相同。对于黏稠的液态及半固态赋型剂食品而言,流变学特性对活性成分生物利用率有着显著的影响[91]。而相对于固态赋型剂食品,则质构特性的影响更为重要。

凝胶状食品是半固态食品的常见形态之一,常见于调味品、奶制品、豆制品等。其中研究较多的是乳液凝胶,常通过热处理、pH值诱导、离子诱导、酶诱导等方式形成[91]。通常较高黏弹性的凝胶状食品通过非共价键,如氢键、疏水作用、静电作用和范德华力等形成的三维凝胶网络结构,能有效运载保护活性成分,如Moro等[63]将迷迭香精油添加到绵羊奶中并制备成奶酪,相较于液态奶,能抑制活性成分的挥发,并具有显著的抗菌效果。Chen Xing等[92]运用双重乳液凝胶同时运载EGCG和槲皮素,显著提高活性成分的缓释性和生物可接受率。流变学及质构特性对活性成分生物利用率的影响也是相对的,以黏弹性和硬度为例,食品的低黏弹性和低硬度有利于活性成分在消化道的释放,但易使活性成分受到体内不必要的降解,而黏弹性和硬度的提高有助于提高活性成分消化中稳定性。此外,食品的流变学及质构特性能影响人体的胃肠道黏液的黏弹特性[93],通过延长在消化道的停留时间,有助于活性成分的吸收并提高缓释性,但不利于活性成分从食品基质的释放。总地来说,赋型剂食品对赋流变学及质构特性的调整,是为了进一步保护活性成分运载至受体部位释放。

2.4 组织及孔隙结构对活性成分生物利用率的影响

蔬菜、水果、畜肉、鱼肉这类细胞组织性状与食品结构密切关系的食品称为组织状食品。而以固体或流动相较小的半固体为连续相,气体为分散相的一类食品,如饼干、面包、馒头、膨化食品等食品则称之为多孔类食品。这两类食品的组织及孔隙结构的变化显著影响着活性成分生物利用率。组织状食品由于其致密的组织结构,直接摄入时对活性成分的生物利用率往往是抑制的,因此常通过如破碎、压榨、均质、热烫等机械处理及热处理方式来改善结构特性[94-95]。相关研究报道,将蔬菜机械处理及热处理后,能显著提高类胡萝卜素的生物利用率[96-97]。机械处理能破坏植物细胞,使β-胡萝卜素在肠腔中更容易被吸收,热处理可以破坏其与蛋白质的结合,促使结晶态类胡萝卜素的溶解。van het Hof等[98]的研究也发现将菠菜切碎能提高叶黄素与叶酸在人体血浆中的浓度,显著提高生物利用率。van het Hof等[99]的研究还发现将番茄均质后能显著提高抗氧化活性,并随着均质程度的增强而增加。Kulp等[100]的研究发现不同粒径的鸡肉能显著影响消化系统对杂化胺的吸收。但过度的热及机械处理会导致活性成分的失活与流失,因此利用加工改变食品组织结构以提高生物利用率的方式仍需适当。

相较于蒸煮加工手段,该类烘焙及膨化加工方式的多孔结构食品对活性成分的保留率要高[101-103]。目前已有许多相关的研究报道,如将猕猴桃提取物作为功能性成分加入无麸质面包[104],将大麦壳和亚麻籽壳提取物加入馒头[105]等。多孔类食品结构在功能性生物活性成分的潜在释放中发挥重要作用[106-107]。食品内部的疏松多孔结构,使其具有良好的吸水性和分散性,并能改善食品基质的崩解,促进活性成分在人体中的释放[108-110]。Mathieu等[111]的研究发现面包的功能性质受水合作用的重要影响,其多孔微结构会显著影响水合作用,通过改善孔隙率、孔壁分布及壁宽能显著提高水合速率,充分发挥面包的功能性质,改善胃肠消化酶的渗入并提高胃肠道的吸收。Gawlik-Dziki等[62]将洋葱皮加入面包中,使洋葱皮中的槲皮素更多地以游离态方式存在于胃肠道中,促进在肠道的吸收。但食品基质的崩解并非越快越好,过快的崩解会使敏感的活性成分过早暴露于消化道中,造成吸收前不必要的代谢与降解。而过于坚硬稠密的结构导致崩解速率过缓会造成活性成分难以释放,降低人体的生物可接受率。根据活性成分的本身性质,合理地调整多孔类食品的孔隙率、孔壁分布及壁宽等,对促进活性成分的释放吸收有着显著的作用[112]。

2.5 粉体结构对活性成分生物利用率的影响

粉体食品是指微小固体颗粒的食品,广泛运用于食品工业中,常用喷雾干燥方法来制备,如奶粉、大豆粉、蛋白粉、水果粉等。对于该类赋型剂食品来说其结构的影响因素不可忽视,粉体结构的改善能进一步稳定活性成分的储存性、提高活性成分的溶解性及在消化道中的相容性。研究表明,该类食品的功能特性在很大程度上取决于粉体颗粒的结构组成、大小和特性等[113]。如微胶囊技术作为粉体食品工业中的新兴技术,通过将活性成分包埋在半透性或密闭性微胶囊内,一方面在一定程度上隔绝光、氧、热,起到良好的屏障作用,使其不易被氧化破坏,避免与其他成分反应,掩盖强烈的气味或味道,以及提高活性成分的储存稳定性、溶解性与分散性[114-115];另一方面,能控制活性成分的释放,保护活性成分在消化阶段免受不必要的代谢降解,从而提高人体的生物可接受率[116-117]。Soottitantawat等[118]制备D-柠檬烯微胶囊,发现不同特性的壁材(阿拉伯树胶、麦芽糖糊精和改性淀粉)对释放特性和储存过程中的氧化稳定性的影响不同,此外微胶囊化粉末的粒度大小会影响D-柠檬烯的稳定性与风味释放,较大的粉末粒度相较于较小的粉末粒度显示出更高的稳定性和更低的香味释放性。Kilic等[119]采用牛血清白蛋白与单宁酸作为壁材交替涂覆包埋乳铁蛋白制成多层微胶囊,发现微胶囊在胃液条件下表现出高度的稳定性,有效地抑制乳铁蛋白不必要的代谢。

3 赋型剂食品潜在的优势与局限

中国作为全球最大的消费市场,随着人民生活水平的提高,人们对健康、保健的意识不断增强,健康需求迫切且多样化,含活性成分的保健品、功能性食品的消费需求日趋旺盛。一直以来活性成分的低资源利用率困扰着我国技术研究人员,且不合理的加工方式和摄入方法更导致了活性成分的低生物利用率。越来越多的研究发现,单纯提高活性成分摄入量并不能达到理想的活性功效,通过食源性方式改善活性成分生物利用率,其广泛、低廉、安全的原料来源更易于被人们采用与接受。因此开发运用赋型剂食品,以充分发挥活性成分的潜在功效,调节机体功能,减少营养保健品、药品的摄入量与副作用及相关医疗保健费用是未来的研究趋势,具有广阔的应用前景与市场潜力。

虽然赋型剂食品的作用效果显著,但其局限性与潜在风险性仍然值得我们关注与警惕。比如:1)赋型剂食品在关注提高活性成分生物利用率的同时,在口感上仍有待加强;2)天然来源的赋型剂食品质量不稳定,不同产地或批次间的理化性质存在一定差异,难以结合活性成分的配伍特性设计最佳的赋型剂食品配比;3)赋型剂食品对人体生理的增益效果尚不明确,亟待建立合理有效的科学验证;4)赋型剂食品不同于药品有特定的摄入时间与摄入量,在个人饮食习惯和偏好搭配不同的复杂饮食条件下,活性成分的生物利用率具有较大的不确定性;5)一些活性成分的过量摄入可能会对人体不利,应当明确注明摄入限量和潜在风险;6)赋型剂食品在提高活性成分生物利用率的同时可能会增强人体对毒性成分的吸收。

4 结 语

随着近年来相关的研究报道日渐增多,从天然来源开发绿色、安全、相容性好的赋型剂食品是改善活性成分生物利用率的一种有效途径。赋型剂食品作为功能食品研究领域中的发展与延伸,对综合开发利用活性成分资源、提高生物利用率、改善人民健康生活水平等方面起到显著的作用,其应用前景与市场巨大。未来应当进一步了解赋型剂食品在复杂饮食下的相互作用对活性成分生物利用率的影响,针对不同活性成分开发多样化的赋型剂食品,并明确相关功效及准确定位消费人群,以尽快推进我国赋型剂食品的理论研究。另外,还应当建立起合理有效的科学验证方法来指导赋型剂食品的发展与应用,方便消费者理解和选择,以推动相关食品行业的健康平稳发展。