“一带一路”背景下安徽多式联运发展现状及对策探索

孟范范,金泽虎

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥230601)

“十三五”期间,安徽不断完善公路、铁路、航空、港口等基础设施建设,打造综合交通运输体系[1],为多式联运的发展奠定了基础。铁路物流基地、大型物流园区的兴建、皖江口岸进出口物流体系的联动发展[2]及“合新欧”国际货运班列的快速运行,有利于进一步拉动安徽多式联运的发展。此外,安徽正规划将铁路专用线引入省内重要港口、公路货运站及大型物流园区,加快打通综合运输体系的“最后一公里”,推动集装箱多式联运的快速发展。总体来说,安徽多式联运发展现状良好。因此,安徽要把握“一带一路”机遇,大力发展江海联运、公水联运、海铁联运、公铁联运等联运方式,努力提升多种运输方式的衔接水平,提高运输效率,节约运输成本,提升对外开放能级,更好地对接“一带一路”倡议。

1 安徽多式联运发展的现状分析

1.1 多式联运服务供给能力显著提升

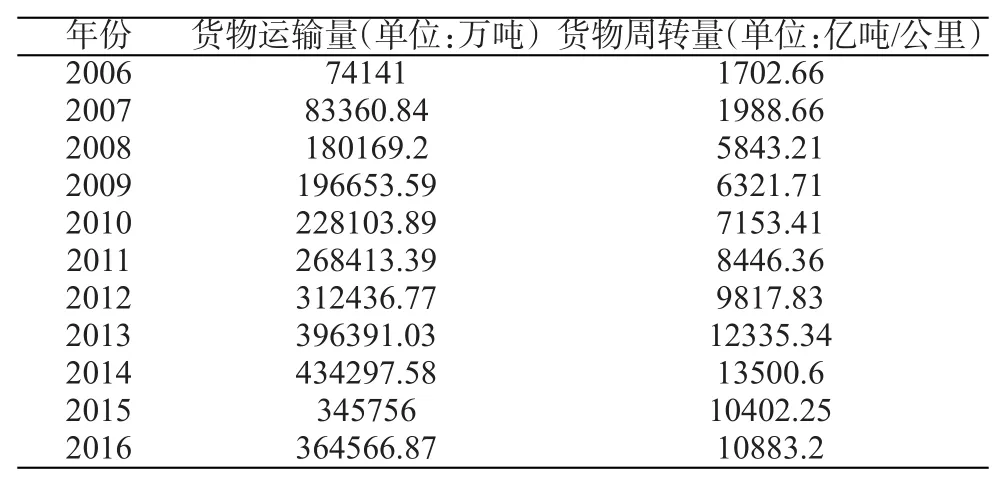

近十年以来,安徽货物运输量增长近5倍,货物周转量增加6.4倍,多式联运服务能力明显扩大。如表1所示,2006年安徽货运量及货物周转量分别为:74141万吨、1702.66亿吨/公里,2016年安徽货运量和货物周转量分别增加为:36.5亿吨、10883.2亿吨/公里。此外,安徽主要港口集疏运体系不断完善,口岸通关效率不断提高,港口吞吐能力显著增加。2016年安徽完成港口货物吞吐量5.1亿吨,与2015年相比,增长8.1%,外贸货物吞吐量达到1616.7万吨[3]。如芜湖港作为安徽最大的集装箱中转港,2016年完成港口货物吞吐量1.31亿吨,2017年再创新高,全年集装箱吞吐量突破70万标箱,同比增长17%,进一步提升了作为皖江集装箱枢纽港的地位[4]。合肥港2016年港口集装箱吞吐量突破20万标箱,2017年全年集装箱吞吐量达到25万标箱,已成为长江支流航道上最大的内河集装箱港口[5]。2016年马鞍山港完成货物吞吐量1.06亿吨,同比增长14.8%;港口集装箱量22.3万标箱,同比增长20.5%。2016年铜陵港完成集装箱吞吐量42502标箱,港口吞吐量1.1003亿吨,正式迈入亿吨大港行列,2017年完成吞吐量1.11亿吨,集装箱44003标箱,同比分别增长0.8%和3.5%,吞吐量第二次突破亿吨大关,在安徽省位居第二位①。安庆港、蚌埠港、池州港、阜阳港等港口多样化服务质量水平稳步提高,煤炭、钢铁、水泥等大宗物资联运服务能力进一步增强,集装箱多式联运加快发展。总体来说,安徽多式联运发展成效初显。芜湖港、合肥港、马鞍山港郑蒲港区等公水联运、海铁联运、江海联运模式不断创新,蚌埠等市专门设立了铁海联运发展专项资金,有力支撑了铁海联运发展。

表1 2006年-2016年安徽省货物运输量与货物周转量基本情况

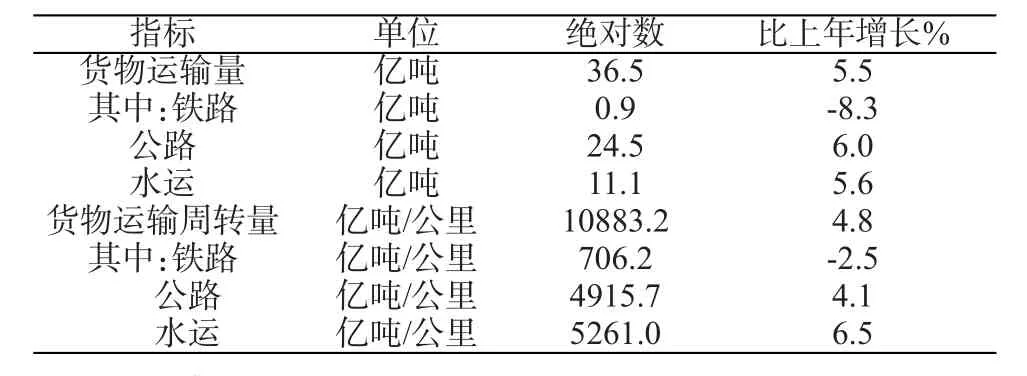

1.2 开展多式联运设施条件大幅改善

安徽高速铁路、城际铁路以及普通铁路服务范围的不断扩大、服务水平的大幅提高,已基本形成高速公路“四纵八横”网络体系。省交通运输部门加大对高速公路、国省干线公路及农村公路的投资,全省公路总里程大大增加。安徽内河水运快速发展,“一纵两横”及“两干三支”高等级航运通道加快推进,港口服务能力显著提高。此外,安徽加密开通了通往“一带一路”沿线国家的航班,扩大了航线网络覆盖范围,航空运输能力得到了提升。2016年安徽货物运输量及货物周转量与2015年相比,增幅分别达到5.5%、4.8%。除了铁路运输之外,2016年安徽其他运输方式下货运量及货物周转量都比上年明显增加(见表2)。由此可见,安徽综合运输体系的发展完善,带动了全省运输能力的提升。为了进一步促进了安徽集装箱多式联运运输体系的发展,合肥货运北站、阜阳北站等一批具备集装箱运输功能的一、二级铁路物流基地得到新建和扩建。安徽一批多式联运物流项目不断建设完善,如合肥派河港综合物流园、中国物流合肥基地、淮北青龙山无水港、阜阳公铁联运中心、阜阳颍州港物流园、蚌埠皖北徽商物流港、淮南铁路物流基地、芜湖宝特物流综合基地、马鞍山铁路物流基地、安庆铁公水联运现代综合物流基地、铜陵港江北港区等物流项目服务能力都得到了提升。随着多式联运设施条件的改善,安徽将形成多个多式联运重大工程,这对于加速安徽货物的大进大出、助推我省经济的转型发展有着重要意义。

表2 2016年安徽省各种运输方式完成货物运输量及增长速度

1.3 新型多式联运模式开始涌现

“合新欧”国际货运班列作为安徽新型多式联运运输模式发挥着越来越重要的作用。随着“合新欧”中亚班列、中欧班列以及回程班列运输班次的增加,大大缩短了货物运输时间,提高了运输效率,让更多的“安徽造”商品走向了“一带一路”国家,同时也为安徽带来了更多物美价廉的海外商品[6]。目前,安徽正探索以“合新欧”中亚、中欧物流大通道为支点,推动中亚、中欧铁路班列与国际海运、国际航空的无缝衔接,实现海铁联运、空铁联运等多种运输方式组合的市场化运作,努力打造合肥成为国际化内陆港及货物集散中心,助力合肥更紧密的融入“一带一路”倡议。此外,“合新欧”货运专列运输组织模式不断优化以及我国各港口新运输航线的开辟,有利于形成新的海铁联运大通道,带动安徽多式联运体系的进一步发展。同时,“合新欧”班列与省内口岸加强联系,有利于提高国际集装箱分拨和转运能力,进一步将“合新欧”建设成为国际物流大品牌。对于“合新欧”集装箱货物,采用GPS定位系统以及信息化跟踪管理模式,大大提高了货物的安全性,符合多式联运发展要求。“合新欧”班列线路实现常态化运行,成功打造陆桥运输特色品牌,形成安徽西向国际运输通道的组合优势。为了更好地融入到“一带一路”倡议中去,安徽政府重点扶持“合新欧”的发展,努力将“合新欧”建设成为国际多式联运及铁路集装箱运输的重要支点[7]。

2 “一带一路”背景下安徽多式联运建设存在的问题

目前安徽综合交通体系不断健全,建设多式联运条件基本具备,加上“一带一路”倡议的推动,发展多式联运形势大好。但是,安徽多式联运建设仍存在一些问题和不足。

2.1 基础设施及一体化衔接有待加强

从总体上来看,安徽多式联运基础设施较为薄弱、一体化建设衔接不够紧密。相比东部沿海省份,安徽基础设施水平仍然偏低,港站集疏运能力不足,难以满足安徽与“一带一路”沿线国家不断增长的贸易量的需求。此外,综合运输枢纽发展相对滞后,缺少不同运输方式下相互转换的综合物流枢纽。且少数物流枢纽存在规划不统一、中转不畅通、服务不衔接等问题[8]。随着安徽港口集装箱量的快速增长,现有的集装箱枢纽港对外集疏运功能十分有限,又加上部分重点港区尚未引入铁路专用线,难以实现集装箱多式联运的无缝对接。物流园区、铁路货场基地、公路货运基地及港区集装箱枢纽在运输、仓储、集散等方面服务功能单一,各场站缺乏完整的配套设备设施,联运效率及一体化运输服务有待提高。

2.2 港口联动发展动力不足

在多式联运体系建设中,港口发挥着至关重要的作用[9]。当前安徽各大港口都紧抓长江经济带战略机遇,不断扩大港区发展空间。但是皖江港口联动动力不足,难以适应“一带一路”倡议下对港口集装箱运输的发展要求。安徽一些港口功能大致趋同,缺少特色。如合肥港、芜湖、马鞍山港口,位置相距较近,但都致力于打造成为集装箱运输港口,然而集装箱货源却十分有限,难免会形成不良竞争。又加上面临着周边港口如南京港、上海港等沿海港口的竞争,皖江港口联动发展面临着巨大挑战。另外,安徽沿江港口虽然岸线资源较为丰富,但相关部门没有加强对港口资源的统筹规划,往往会造成盲目新建港口,导致港口资源分散,集装箱港区之间难以形成规模效应,港口联动动力欠缺。因此,要科学合理的引导皖江港口的有序布局,突出港口自身特色,发挥互补优势,形成错落发展格局,加快形成皖江各大港口联动发展的港区发展群,更好地服务于“一带一路”倡议下多式联运体系的发展。

2.3 技术装备水平落后

运输技术装备水平落后是制约多式联运发展的重要因素。安徽多式联运技术装备体系尚未健全,相关运输装备存在标准化程度低、通用性不强、专业化水平不足等问题。一方面,一些运载单元、载运工具及转运装备的更新升级速度远远滞后于安徽不断增长的贸易额。运载单元与运载工具之间经常脱节,难以满足多式联运实际发展需要。铁路快运设备及港区集装箱设备等先进运输技术装备推广缓慢,大大阻碍了多式联运的运输效率。另一方面,安徽大型化、厢式化车辆数量有限,特种船舶、集装箱船舶及直达船舶发展速度较慢,环保清洁新能源运输装备使用较少,缺乏对现代信息技术的应用等,造成安徽多式联运竞争力不强。此外,安徽多式联运标准规范与国际统一标准存在一定差距,不利于皖企开展对外贸易。如运输单据的不统一增加了企业制单结汇的难度;铁路集装箱专用车与国际标准集装箱在尺寸、载重等方面不一样,往往会产生集装箱专用车空间利用不足等问题。

2.4 法律法规标准不适用

“一带一路”倡议下安徽多式联运业务开展缺乏完善的法律支撑。现有的多式联运立法较为分散,制度化体系建设滞后,不利于实践中的法律适用,难以满足安徽参与“一带一路”建设过程中对多式联运法律制度的需求[10]。一方面,目前我国还没有一部专门的多式联运法,以致于在产生由多式联运引发的法律纠纷时没有具体的法律可以参照。只有《海商法》和《合同法》对多式联运有所涉及,且相关法律规定都较为简单。如《海商法》和《合同法》都仅仅只用5个条款对“多式联运”做了一般的原则性规定,没有细化相关法律条文。此外,《海商法》和《合同法》这两部法律没有涉及到有关多式联运的单证制度、诉讼时效以及保险等相关问题,对多式联运经营人的权利义务关系也没有明确规定,这显然不能满足多式联运的实践发展的需要。另一方面,我国现有的多式联运立法对多式联运市场运行还没有形成统一的管理规范,对多式联运市场主体也没有系统的法律规定,这无疑会阻碍“门到门”多式联运运输的发展。此外,国家和有关省份地方部门对多式联运具体指导政策的缺失以及缺少关于多式联运法律制度的统一协调机构,不利于为多式联运的发展营造良好的外部环境。

3 “一带一路”背景下安徽发展多式联运的必要性

3.1 适应“一带一路”和长江经济带发展的需要

安徽位于沿海地区向中西部推进的关键节点位置,东部紧邻江苏、浙江、上海等发达省市,西部与中部省份接壤,承东启西,是“一带一路”和长江经济带发展规划上的重点省份。皖江岸线水运资源丰富,安徽具有便利的交通优势,战略地位十分突出。安徽海铁联运、公铁联运、公水联运等多种联运项目的建设,进一步带动了安徽与“一带一路”沿线国家的贸易往来,有力地凸显了安徽的战略节点地位。随着“一带一路”倡议和长江经济带发展的不断深入,安徽多式联运的发展迎来了难得的战略机遇。在“一带一路”倡议的影响与指导下,有利于将安徽主要港口打造成为集装箱多式联运千万标箱枢纽港,实现安徽作为枢纽节点的集约化运输,从而提升多式联运服务水平。因此,积极发展多式联运,是安徽融入“一带一路”倡议及长江经济带发展的重要需求。

3.2 优化综合运输方式、提高运输效率的需要

多式联运是一种高级、高效的运输模式。积极发展多式联运,有利于配置不同运输方式的运输资源,发挥各种运输方式的特有优势,整合运输结构[11]。通过协调统筹海上运输及陆上运输,实现多种运输方式的无缝衔接,有利于提高综合运输效率,降低物流运输成本。安徽多式联运的建设能有效连接海运通道与陆运通道,打造“一带”与“一路”成为一个有机整体。此外,安徽公铁水多式联运的快速发展在满足省内港口不断增长的货物吞吐量的同时,有利于提高港口的集疏运能力与集装箱货物运输办理能力,进一步提高货物的流通效率,实现运输过程的无缝衔接和一体化程度。

3.3 构建综合交通运输体系的需要

安徽特殊的地理位置及优越的区域条件,为其发展公铁水多式联运提供了良好的外部条件。再加上“一带一路”倡议的深入推进,使得安徽多式联运的发展有了政策支持。随着安徽公路、铁路、港口等基础设施建设的发展完善,省内已具备了构建综合交通运输体系的基本条件。而综合交通运输体系的构建需要提高不同运输方式间的衔接水平,真正实现“门到门”运输,从而提升物流业蓬勃发展下综合运输的服务水平及整体效能。在“一带一路”倡议背景下,开展多式联运建设,是安徽构建综合交通运输体系的需要。有利于发挥不同运输方式的组合优势,实现多种运输方式的高效协作,降低综合运输成本,提高综合运输体系的整体运作效率[12]。

4 “一带一路”背景下安徽发展多式联运的对策

4.1 加快多式联运基础设施建设,提高一体化衔接水平

基础设施互联互通是“一带一路”建设的重点内容,也是多式联运发展的关键。枢纽站场在多式联运基础设施建设中发挥着至关重要的作用。因此,要加快枢纽站场建设,积极构建铁路、公路、港口以及航空枢纽场站集疏运网络,推动大型物流园区及综合货运枢纽的建设,不断提升多式联运基础设施水平[13]。同时,要进一步挖掘联运通道服务潜能,推进省内主要干线铁路、高速公路及港口航道等疏运体系的扩能建设,对区段内繁忙通道进行重点改造。此外,还要完善已建成的物流园区、铁路物流基地、集装箱中心站等服务功能,加快推进一二级物流园区的新建,为多式联运提供更多中转平台。在大型物流园区内,要增加多式联运转运站的建设,带动专业化集装箱转运体系的发展,进一步畅通多式联运转运系统。为了提高不同运输方式的一体化衔接水平,要加快将铁路专用线引入到省内主要港口集疏港及大型物流园区内。此外,安徽有关交通部门要加强对不同运输方式枢纽的集中规划布局,努力将省内多式联运枢纽建设成网络化布局,加快对枢纽设施的更新改造,不断提高各种运输枢纽的服务质量,从而形成一批衔接紧密、高效运转区域性多式联运枢纽。

4.2 提高港口服务效能,打造多式联运重要通道

港口作为海陆运输的重要枢纽节点,完善港口服务功能有利于推动“一带一路”海陆运输通道的建设。安徽水力资源丰富,港口众多,在发展多式联运过程中,要充分发挥港口的枢纽作用。一方面,要依托省内主要港口,建立和完善与港口能力相匹配的公、铁、水集疏运体系,强化港口服务功能[14],从而提高货物综合运输效率。如重点提高芜湖港、马鞍山港、合肥港、蚌埠港等港口的服务效能,努力将芜湖港打造成为国际集装箱枢纽港,将马鞍山港建设成装箱中转港,合肥港建设成江淮航运枢纽,蚌埠港建设成皖北航运枢纽,更好地服务于多式联运发展。另一方面,要推进省内重要水运干线及内河航道的改造,进一步发挥安徽水运资源优势,提升水运在多式联运中的地位。加快铁路、高等级公路等与重要港区的连接线建设,将铁路专用线引入重要港区规划体系中,实现港口与铁路、公路运输的有效衔接,有效解决“最后一公里”问题。此外,还要进一步推进集装箱货运班列的发展。如加快“合新欧”国际货运集装箱班列、合肥、蚌埠至上海港、宁波港等海铁联运集装箱班列的发展。同时,要推动“无水港”在安徽内陆地区的布局完善,提高多式联运线路的货物中转效率,从而带动安徽省内外外向型经济的发展。

4.3 运用先进装备技术,适应“一带一路”发展需求

安徽多式联运装备技术的落后在一定影响了安徽参与“一带一路”建设的成效。因此,要推广现代化多式联运装备的运用。如重点加快发展集装化技术、自动搬运技术、货物自动分拣技术、快速转运技术及导航运载技术等在多式联运中的应用,提高物流各环节的运输效率,保障各运输方式间的高效转换。大力普及大型吊装设备、换装设备、物流台车、集装袋、物流箱等集装化机具的运用。此外,为了满足“一带一路”倡议对多式联运的发展要求,安徽要向国外或东部发达省份学习如何研发设计适应省内多式联运发展特点的标准化运输、载运及装卸工具,必要时从国内国外引进先进运输设备,实现运载单元标准化以及货物运输集装化[15]。总之,随着国内国际运输体系的不断完善对多式联运技术设备提出了越来越高的要求,安徽在推广运用多式联运专业化装备时,要以环保节能绿色为导向[16],推进铁路、公路、水路各种运输方式下装备技术的升级,引导多式联运专业设施装备向标准化、专业化、节能化方向发展,保证多式联运各个运输环节的质量与效率。

4.4 健全法规制度标准,营造良好法律环境

在“一带一路”倡议推动下,安徽与亚、欧、非国家之间经贸合作往来越来越密切,随之带动了多式联运的发展。而多式联运的蓬勃发展需要法律法规的支持。目前我国的多式联运法律体系不够健全,缺乏专门的多式联运法,为安徽与沿线国家的贸易往来增加了困难。因此,当下急需推进多式联运法律条例立法工作的展开,研究制定适应我国多式联运发展的法律体系。同时,还要结合“一带一路”倡议下安徽多式联运实践发展的现实需要,制定国际公路铁路及水路联运规则,推进多式联运“一票制”单证标准的形成[17],建立内陆集装箱发展系列法规体系,从而能更好地解决安徽在参与“一带一路”建设过程中因货物运输所引起的各类法律问题。此外,安徽有关部门要加强对多式联运法律规范的研究学习,主动向国家交通法律部门建言献策,推动现有多式联运法律法规的完善,促进多式联运专门法律体系的形成,为安徽多式联运发展营造良好的法律环境,共同拉动安徽与“一带一路”沿线国家货物贸易的增长[18]。

5 总结

随着我国产业发展不断向内陆转移,内陆多式联运的发展越来越重要。安徽作为中部内陆省份,要积极响应国家战略,在“一带一路”大发展背景下建设多式联运体系,更好地服务于中西部与外贸经济的发展。结合省内目前多式联运发展的现状要求及存在的主要问题,安徽要把握“一带一路”倡议及长江经济带发展机遇,大力构建多式联运体系,更好地服务于“一带一路”建设。通过不断完善交通基础设施,优化多式联运枢站场的建设,提高港口集疏运能力,支持运输设备升级改造,引进先进信息技术,研究建立专门的多式联运法律法规等路径,安徽将努力走出一条结构优、质量高、效益好的多式联运发展新路,为“一带一路”背景下海陆运输的建设贡献力量。

注释:

①数据来源:各市国民经济和社会发展统计公报,http://www.ahtjj.gov.cn/tjjweb/web/list.jsp?strWebSiteId=13781720451562 390&strColId=13787135248258180&strColId2=f1e311c6c10e4f3d8 35a485e704d3404.