承前启后的中商青铜器

李晶

安阳博物馆作为地方性的综合性博物馆,馆藏文物种类丰富,青铜器千余件。安阳由于处在殷墟文化中心的地域特征,馆藏青铜器以殷墟时期为主,其中有10件商代中期青铜器尤为珍贵,它们为研究商代中期考古学和历史学提供了实物资料。

安阳是殷商文化中心,1928年殷墟的发掘震惊海内外,殷墟文化研究也成为考古学界一个重要的研究课题。1999年洹北商城的发现,又引出中商文化这一重要概念。中商文化是指晚于郑州二里岗,早于安阳殷墟的商代中期文化,以郑州小双桥、安阳洹北商城、邢台曹演庄、藁城台西等遗址为代表。其分布区域东到泰沂山脉一带,西抵关中西部岐山、扶风,北达长城,南逾长江[1]。商代中期文化的提出把以郑州商城为代表的二里岗期早商文化和以殷墟为代表的晚商文化衔接了起来,商文化从早到晚三个阶段的文化面貌变得清晰起来。

安阳博物馆馆藏商代中期青铜器主要来源地为安阳市郊区的三家庄和董王度村。1964年12月,河南省安阳市北郊乡三家庄大队社员在平整土地时,发现一个内藏8件商代青铜器的窖穴。安阳市博物馆闻讯后,派董祥、梁晴,前去现场调查。窖穴位于三家庄村东南约300米处,东面紧邻京广铁路。据当事人说,窖穴距地面1米深,穴口为圆形,通体呈袋状,平底,里面整齐地叠放着8件青铜器,叠放顺序不得而知[2]。1964年12月三家庄窖穴出土8件铜器外,工作人员还釆集到两件青铜器,一件商弦纹青铜爵,一件兽面纹青铜戣。其中青铜戣长22.7、宽8.2厘米,援身呈宽三角形,中脊起棱,两刃微弧,前锋尖利。后部有一圆孔,援底上、下各有长方形孔一。内在援体的上半部,长方形。内中部有一圆孔,末端饰素地单线的兽面纹。这件青铜戣于1997年12月24日调拨给了河南博物院。另1979年于安阳市郊区董王度生猪收购站釆集一件弦纹青铜鼎。因此现安阳博物馆馆藏共10件商代中期青铜器,不仅有容器,还有生产工具和兵器,组成了一个完整器物组合,不仅为考古学研究提供了参考依据,对研究中商时期的社会生活也具有极其重要的意义。

1991年孟宪武先生在《考古》发表《安阳三家庄、董王度村发现的商代青铜器及其年代推定》一文,分析了这批青铜器的形制和特征,由于当时资料的限制,时代性质定为了郑州二里岗期和殷墟时期之间的一个“过渡阶段”⑶。1993年出版的《安阳殷墟青铜器》一书中将这批青铜器的时代定为了“先一期”[4]。随着一些新的考古资料的发现及中商文化的提出和研究,我们需重新分析这批青铜器的时代性质。这10件青铜器出自三家庄村东和董王度,都位于洹北商城遗址的区域内。1980年中国社会科学院考古研究所安阳工作队在三家庄东200米发掘清理了8座商代墓葬,其中M4出土陶器及M3出土铜器都明显早于殷墟文化一期。唐际根先生认为这些遗存与河北邢台曹演庄、藁城台西遗址等中商文化比较接近[5]。1999年随着洹北商城的发现,进一步确定了商代中期文化的存在。之后洹北商城遗址发掘清理了宫城之内的一号、二号宫殿基址[6]。自2014年开始,中国社会科学院考古研究所安阳工作队重启了洹北商城的发掘工作,这期间在洹北商城遗址发现了铸铜、制骨手工业作坊[7]。直到今天发掘工作仍在继续。

安阳博物馆藏这批青铜器与1980年三家庄M3出土的器物比较接近[8],纹饰简单,制作粗糙,鼎足为柱形空足及中空的锥形足,罪为束腰式的丁字形三尖足,这些特点都属商代中期文化特征。

為更好地了解这批青铜器的特征及铸造工艺,2004年4月14日,中国社会科学院考古研究所的唐际根、刘煜以及北京大学考古文博院的胡东波、杨宪伟使用XXQ——2005型便携式变频充气X探伤机,对安阳博物馆馆藏9件三家庄的青铜器进行了X射线无损检测工作。X射线无损检测为我们提供了肉眼难以看见的内在证据,如青铜器内部锈蚀状况以及铸造方面的缺陷、用于定位和保持壁厚的芯撑的设置情况等。从检测结果分析,四件青铜器都有补铸的痕迹,还有局部铸造不均匀的部分。说明商代中期生产力水平较殷墟稍微落后,青铜铸造相对粗糙。

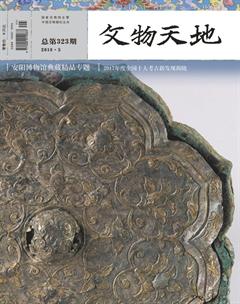

商直内青铜戈(图一),三家庄窖穴出土。长25.6、宽6.5、内长5.1、厚1.0厘米。此戈直内式,中间有一穿,援大体呈长条三角形,中部脊,有上下阑,长方形直内。该器制作精致,保存完整,X射线无损检测做了侧透,中部稍厚,旁边有一处气孔密集的地方,有轻微锈蚀,研究商代中期兵器文化具有一定的参考价值。

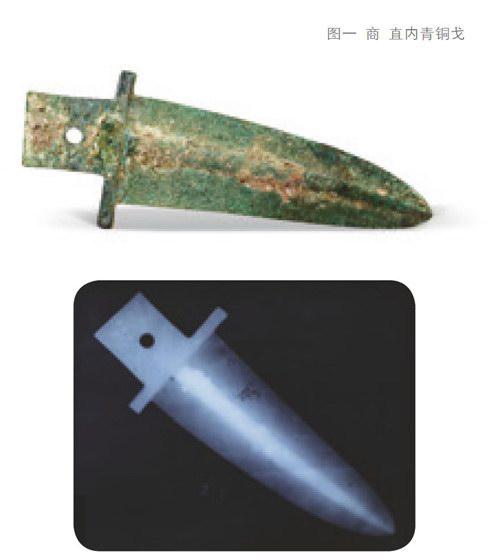

商青铜鑊(图二),三家庄窖穴出土。长21.1、宽9、中空11厘米。此鑊束腰长体,鼓面平背,上端有半圆形成,銎深占鑊体的2/3,銎外有箍。正面饰突出的“+”字形纹。体上有一穿,通其正背,弧状双面刃,较厚,上有许多使用痕迹。鑊为青铜农具,商代出土较少。2004年X射线无损检测做了侧透,结果显示铸造时使用的泥芯撑不在一条水平线上,导致两面孔有错位。此鑊形体硕大,厚重,实用耐磨,较为罕见,是中国青铜生产工具的杰出代表,反映了商代社会生产力的水平。

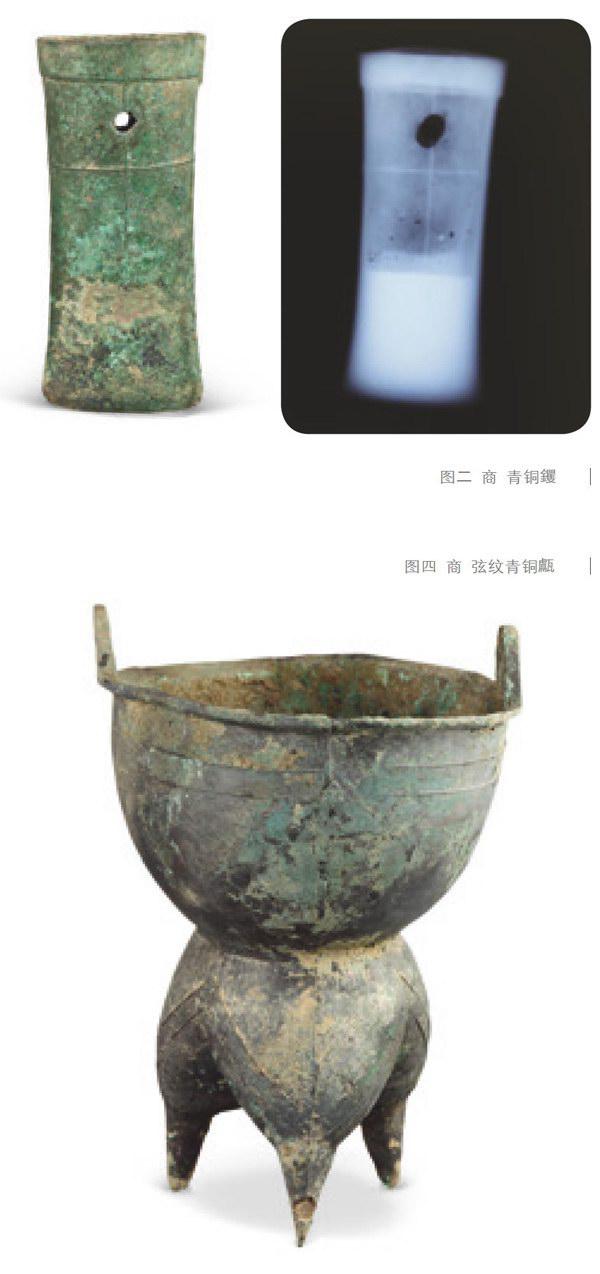

商兽面纹青铜罪(图三),三家庄窖穴出土。通高21、口径14、腹深9.5、腹径9.7厘米。该舉侈口,束腰,底平稍凸,口沿一立柱,涡漩纹菌状柱,半圆形鋈,丁字形三尖足,腹部饰两周云雷纹衬底的兽面纹,其上下用圆圈纹分界。2004年的X射线无损检测做了底部和侧透。锈蚀比较均勻,侧面见破洞,底部有清晰的人字形范线,中心处有一三角形芯撑,范线夹角处有方形芯撑,底部有两处补铸的痕迹和锈蚀的孔洞。

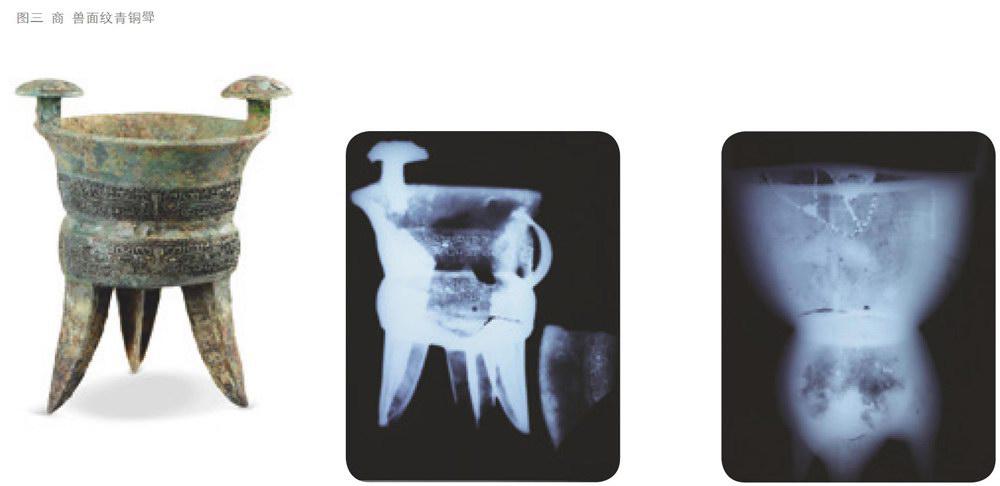

商弦纹青铜覷(图四),三家庄窖穴出土。通高37、口径26、甑部腹围72厘米。此器为连体覷,上部为甑,双立耳,敞口,圆腹下部略收,口沿下饰2周凸弦纹,下部为袋足鬲,尖锥状空足。甑鬲中间有隔,中间一孔,四周6个长条形孔,下腹饰折线纹。出土时甑口部和一耳残,后经修复完整。X射线无损检测结果中显示口沿部有锯解的痕迹,见多处芯撑,锈蚀孔洞比较多,底部有修复时使用焊接的迹象,在底部和甑鬲结合处均有补铸的部分。整个器物比较厚重,简单而大方,容积较大,体现出该器在此窖穴出土器物中的主导地位。

商兽面纹青铜鼎(图五),三家庄窖穴出土。口径30、腹围96、高43.1、深20厘米。口微敛,沿外折,立耳,深腹,下部微鼓,圜底近平,柱足中空。外侧有三条扉棱,通过腹部,直到柱足上部。上腹饰一周单线素地兽面纹,上下界以凸弦纹,足下部有补铸痕迹。器胎体厚重,造型雄伟。2004年X射线无损检测对该鼎做了底部、两个侧壁和足透。锈蚀较严重,基体完好。侧壁显示有锯解的修复处理,有较密集的锈蚀孔洞。底部遍布锈蚀形成的孔洞,两足有补铸痕迹,三角形范线内有3个芯撑。足透由于范土的存在,没有穿透。X光透中白色粗线为扉棱,这些重要的铸造痕迹为研究商中期青铜器的铸造技术提供了重要的依据。

商兽面纹青铜鼎(图六),三家庄窖穴出土。口径17.1厘米,腹围48.5、高23、深9.5厘米。敞口,侈沿,立耳,鼓腹,最大径在上部,圆底,三锥足中空,外撇,腹饰单层兽面纹三组,上下饰连珠纹。2004年X射线无损检测做了底部和侧壁的光透,发现两足之间及侧壁近底处有补铸痕迹,范线中心点旁有一方形芯撑,锈蚀不均句,程度不一。侧壁锈蚀较轻,两耳为实心。此鼎端庄典雅,铸造精美,它的一耳与一足成直线,属商代中期的文化特征,是研究商代中期文化与殷墟商晚期文化之间关系的重要实物资料。

商兽面纹青铜鼎(图七),三家庄窖穴出土。口径17.1、腹围46.7、高23、腹深10厘米。大口微敛,侈沿,立耳,最大腹径在上部,圆底。底部有人字形铸痕。锥足中空,外撇,腹饰单层兽面纹三组,上下饰连珠纹,底部有烟炱痕。锈蚀较严重,X射线无损检测做了底部和侧壁的光透。可见底部有人字形范线,中心旁有三较小塾I片,底部有三处补铸痕迹,有一片腐蚀造成的不均匀。侧壁有较多气孔和铸造不均匀以及锈蚀造成的孔洞。该鼎造型别致,纹饰精美,是研究商代中期青铜鼎的形制和兽面纹饰的典型器物。

商锥足青铜鼎(图八),三家庄窖穴出土。口径13.2、腹围43、深9厘米。大口微敛,折沿,立耳,下腹突出,尖足粗短,中空外撇,腹上部饰凸弦纹两道,中央有凸线铸痕,腹部一侧内外有补铸痕。2004年X射线无损检测做了底部和侧壁的光透。锈蚀较均匀。底部见清晰人字形范线,没有芯撑,两耳为实心,侧壁可见补铸痕迹。该器铸造规整,纹饰简朴,商代中期的典型器物,它对于商代中期青铜器的研究有重要价值。

1964年安阳三家庄窖穴出土的这8件青铜器,包含了炊食器、酒器、兵器和农具等,在商代中期是较少见的器物组合。如郑州的三个窖藏出土青铜炊食器、水器和酒器较多。有学者认为青铜器窖藏定为青铜器祭祀遗存,大多出土于城市的外围。三家庄青铜器窖穴就出土于洹北商城的西北方向,是否也是用来祭祀的,是祭祀先王还是祭祀天地诸神,这些问题还需要进一步的研究。

商弦纹青铜爵(图九),三家庄釆集。流至尾14.3、腹围18、高14.7、深8厘米。此爵长流短尾,菌状形双立柱。深腹圆底,三棱形三足,足尖较平,柱顶饰阴线涡纹,腹部有三道凸弦纹,鎏与一足上下对应,腹尾皆有补铸印痕。2004年X射线无损检测做了底部和侧透。锈蚀较均匀。底部3个小芯撑,中心有補铸部分。上部有锈蚀形成的孔洞,下部未穿透。该器铸造规整,纹饰简朴,它对商代中期青铜酒器的研究有一定价值。

商弦纹青铜鼎(图十),1979年釆集于安阳市郊区董王度村生猪收购站。口径14.6、腹围48、高19.3、深11.5厘米。此鼎立耳,侈口,束颈,深腹,圆腹圜底,三锥足较矮,腹部饰两圈凸弦纹。造型精致独特,纹饰简单规整,对研究商代中期与殷墟一期及郑州二里岗期早商文化之间的关系有重要参考价值。

安阳博物馆馆藏商代中期青铜器与郑州二里岗早商青铜器和安阳殷墟青铜器都有明显的传承和衔接关系。三家庄窖穴的兽面纹锥足鼎,相对于二里岗期早商文化锥足鼎,腹部稍浅,锥足增高,殷墟时期锥足鼎较少见。柱足鼎,二里岗期深腹体大,一耳一足对立;三家庄商代中期为深腹,三柱足空心,三足分列两耳之间;殷墟时期深腹小耳,矮足实心,三足分列于两耳间。纹饰不仅有简单的弦纹,出现了兽面纹,虽没有殷墟时期那种繁缛复杂的纹饰,已初现精美。

关于安阳博物馆馆藏商代中期青铜器具体为中商文化的什么时期这个问题,何毓灵先生在《试论中商时期的青铜容器》一文中把三家庄和董王度的这几件青铜器划为中商青铜器的三期[9]。也有学者将其归为中商文化晚期[1Q]。兽面纹的眼睛已有了一点殷墟时期青铜器的特征;弦纹青铜爵深腹圆底,与中商早期的平底爵有明显的区别,已有向殷墟时期的卵形底爵过渡的迹象。洹北商城从发现以来经过专家学者多年的研究也认为其是中商文化晚期的都城遗址。这批青铜器又出现于洹北商城的范围内,因此,我们认为应把安阳博物馆馆藏中商青铜器时代定到中商文化晚期。

这10件商代中期青铜器出自于洹北商城中商文化圈内,不仅形制特征都可作为商代中期文化的标准器,也为搞清楚安阳洹北商城与郑州白家庄及河北商代中期遗存之间的关系带来一定的线索。作为考古学材料充实了洹北商城作为商代中期都邑的研究。

关于安阳洹北商城作为商代中期都邑,为哪位王所迁之都,一直以来存在争议。说到洹北商城的性质,首先需要先谈一下殷墟为何王始都的问题。据《竹书记年》记载,“自盘庚迁殷,至纣之灭,二百七十三年更不徙都。”因此一直以来都认为安阳作为商代晚期的都城为盘庚所迁之殷。但随着多年来考古材料的发掘及甲骨文的研究,关于盘庚迁殷的资料几乎没有,因此许多学者提出了安阳殷墟商代晚期都城应是武丁始建都城。而盘庚迁殷之地,随着洹北商城考古资料越来越丰富,有学者经过研究认为洹北商城为盘庚迁殷之地。后来由于洹北商城被大火所焚毁,武丁时期于洹河南岸的现在小屯村附近重建宫殿区,并一直延续到商代灭亡。“从考古发掘与调查的情况可知,

洹北商城遗址被大量的红烧土堆积所叠压。在一号宫殿基址的门道及主殿、配殿两侧也有大量的建筑主体如墙面、房顶等堆积。这些堆积均呈现出大火烧后的状态。2008年下半年发掘的二号宫殿亦是。因而,我们推测,洹北商城废弃的主要原因是火灾。在洹北商城使用时期,曾有一场不明原因的大火把整个宫殿区化为灰烬。……这场突如其来的大火中断了整个商城的建设进程。也正因如此,自武丁时期,才开始了在洹河南岸新的小屯宫殿区的建设。”[11]因此根据考古学材料来分析盘庚迁殷之都应为洹北商城。

安阳博物馆馆藏10件商代中期青铜器均出自洹北商城遗址范围之内,正是研究洹北商城都邑性质的实物资料。相信随着洹北商城遗址的进一步发掘,盘庚迁殷之都的性质会更为明确。

有学者说商代中期青铜器是中国古代青铜器鼎盛时期的前夜[12],那么安阳博物馆这批商代中期青铜器种类丰富,形制简单大方,纹饰简朴精美,铸造工艺上粗糙中带有精细,可以说为安阳殷墟青铜器的辉煌奠定了基础。

[1]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学·夏商卷》,中国社会科学出版社,2003年。

[2]孟宪武:《安阳三家庄发现商代窖藏青铜器》,《考古》1985年第12期。

[3]安阳市文物工作队、安阳市博物馆:《安阳殷墟青铜器》,中州古籍出版社,1993年,第25页。

[4]孟宪武:《安阳三家庄、董王度村发现的商代青铜器及其年代推定》,《考古》年第10期。

[5]唐际根:《殷墟一期文化及其相关问题》,《考古》1993年第10期。

[6]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《河南安阳市洹北商城宫殿区1号基址发掘简报》,《考古》2003年第5期;中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《河南安阳市洹北商城宫殿区二号基址发掘简报》,《考古》2010年第1期。

[7]何毓灵:《无心插柳柳成荫——洹北商城铸铜、制骨手工业作坊的发现》,《大众考古》2017年第3期。

[8]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《安阳殷墟三家庄东的发掘》,《考古》1983年第2期。

[9]何毓灵:《试论中商时期的青铜容器》,《三代考古(二)》,科学出版社,2006年,第348页。

[10]付建:《中原地区商代中期青铜礼器研究》,2010年陕西师范大学硕士学位论文。

[11]胡洪琼:《洹北商城与中商文化》,《殷都周刊》2009年第3期。

[12]付建:《中原地区商代中期青铜礼器研究》,2010年陕西师范大学硕士学位论文。