猪红斑丹毒丝菌制苗用菌株的筛选

吴琼娟,杨志鹏,姚焱彬,陆 萍,魏建忠,孙 裴,李 郁

(安徽农业大学 动物科技学院,安徽 合肥 230036)

猪丹毒(swine erysipelas)是由猪红斑丹毒丝菌(Erysipelothrixrhusiopathiae)引起的一种急性、热性传染病,临床症状表现为急性败血型、亚急性疹块型、慢性心内膜炎和关节炎型。该病广泛流行于世界各地,在20世纪80年代—90年代初,猪丹毒与猪瘟、猪肺疫并称为我国养猪业的三大传染病,带来了严重的经济损失。随着规模化养猪的发展、抗生素的大量使用,以及免疫预防的普及,其危害减轻,防控被忽视。然而,近年来在我国广西、广东、四川、福建、江西、安徽、吉林、黑龙江等地均有猪丹毒发生,且呈逐渐严重之势[1]。临床上多见猪红斑丹毒丝菌与链球菌、副猪嗜血杆菌、猪圆环2型病毒,以及猪繁殖与呼吸综合征病毒等混合感染或继发感染,致使病情复杂化,增加了发病率和病死率[2]。

迄今为止,猪红斑丹毒丝菌已确认的血清型有26种,包括1a、1b、2~24和N型,不同血清型的菌株致病力不同,1a、1b的致病力最强,我国主要为1a型(80%~90%)和2型[3]。一直以来,预防接种被公认为是防治猪丹毒最有效的办法。猪丹毒传统疫苗包括猪丹毒灭活菌苗(以2型菌种为主)和弱毒活菌苗(1型或2型菌种均可)。在我国,猪丹毒弱毒活菌苗使用的菌株主要是猪红斑丹毒丝菌GC42和G4T10弱毒株。猪红斑丹毒丝菌血清型1型和2型菌苗对其他血清型菌株的感染具有交叉保护。然而,近年来免疫猪群暴发猪丹毒的病例越来越多,其病原既有与疫苗血清型一致的菌株,也有不一致的[4]。罗雪刚等[5]研究报道,猪丹毒G4T10活疫苗对多数菌株缺乏免疫保护。疫苗菌株的血清型和免疫原性是最根本的原则,为此,本研究拟从猪红斑丹毒丝菌临床分离株中,通过致病性试验、抗原性试验和稳定性试验,综合鉴定筛选猪红斑丹毒丝菌制苗用菌株,旨在提高猪丹毒疫苗的免疫保护效果,同时也为猪红斑丹毒丝菌与其他病原联合疫苗的研制提供技术储备。

1 材料与方法

1.1 受试菌株

2012年6月—2015年6月从江淮地区临床病例中分离鉴定出42株猪红斑丹毒丝菌,血清型均为1a型[6]。通过小鼠致死性试验(攻毒剂量为1×102cfu·mL-1),根据100%小鼠死亡结果筛选出编号为AEr9、AEr21、AEr31和AEr32的4株猪红斑丹毒丝菌作为受试菌株。

1.2 主要试剂

胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE)、胰酪胨大豆酵母浸膏肉汤(TSB-YE),绍兴天恒生物科技有限公司;弗氏佐剂,Sigma公司;犊牛血清,北京元亨金马生物技术开发有限公司;琼脂糖,南京基天生物有限公司。

1.3 试验动物

体质量18~22 g的无特定病原体级(SPF)、健康状况良好的雌性昆明小鼠,3~4月龄新西兰大白兔,均购自安徽医科大学试验动物中心。试验期间室内卫生良好,保持18~29 ℃的室温和50%~60%的相对湿度。试验动物分笼饲养,每天2次添加饲料和水,并对动物的状态进行观察,做好试验记录。

1.4 抗原和血清

1.4.1 猪红斑丹毒丝菌抗原

将猪红斑丹毒丝菌受试菌株接种TSA-YE,37 ℃培养24 h,培养后的菌落接种于100 mL TSB-YE中,37 ℃恒温振荡培养8 h(150 r·min-1),将菌液移入50 mL离心管中,12 830g离心10 min,弃上清液,沉淀用30 mL灭菌磷酸缓冲盐溶液(PBS)重悬,混匀后,经12 830g离心10 min,弃上清。重复3次。最后加入10 mL灭菌PBS重悬沉淀。为充分释放菌体抗原,选择超声破碎方式[7]:超声3 s,停3 s,振幅30%,超声20 min,至菌液透明,全程冰浴。

1.4.2 血清

猪红斑丹毒丝菌阳性血清,参照文献[8]方法进行。将猪红斑丹毒丝菌受试菌株接种于TSB-YE中,37 ℃培养8 h,加入0.2%(体积分数)甲醛灭活后,肌肉注射新西兰大白兔,每只5 mL(2×109cfu·mL-1),14 d后加强免疫。二免后分别于7、14、21 d自心脏采集兔血,使用沉淀抗体滴度试验测定血清抗体,当沉淀抗体滴度达到1∶24时,心脏采血,分离血清备用。

猪红斑丹毒丝菌阴性血清,采集猪红斑丹毒丝菌抗体阴性的健康兔血清。

1.5 生长曲线测定

按文献[8]方法进行,采用平板计数法测定菌株的生长曲线。吸取1 mL细菌种子液于49 mL TSB-YE肉汤中,37 ℃、150 r·min-1培养。在0~24 h内,每隔2 h为一个时间点,无菌取0.1 mL培养菌液涂布平板,每个时间点选择3个稀释度,每个稀释度涂布3块平板,每个时间点均设定一个生理盐水对照,平板于37 ℃培养18~24 h后计算活菌数。重复3次试验,绘制猪丹毒丝菌受试菌株的生长曲线。

1.6 致病力测定

用递加法预试验测定AEr9、AEr21、AEr31和AEr32的致死剂量LD0和LD100(下标的0和100指致死比例)。在LD0和LD100剂量区间内,设置5个剂量组,相邻组间剂量设置参照文献[9]。将100只小鼠随机分为20组,每组5只。根据生长曲线测定结果,取振荡培养8 h的菌液(即接近稳定期的对数生长期菌液)等容量不等浓度接种小鼠,腹腔注射,每只0.2 mL,另设对照组注射等量灭菌PBS。攻毒后,连续观察7 d,记录发病及死亡情况,采用改良寇氏法计算AEr9、AEr21、AEr31、AEr32的LD50。将各组LD50分别与中国兽医微生物菌种保藏管理中心标准强毒株的LD50进行对比后,采用q检验(95%置信水平),计算各组q值,取舍极端值[10]。

1.7 灭活全菌体制备

选出的强致病力菌株分别接种于TSB-YE,37 ℃培养8 h(即接近稳定期的对数生长期菌液),纯粹检验合格、细菌计数后,调整菌液浓度至109cfu·mL-1,加入0.2%(体积分数)甲醛溶液,37 ℃、200 r·min-1振荡15 h灭活。灭活后取样接种于TSA-YE,37 ℃培养24 h,无菌检验合格后,取灭活完全的菌液(5 mL)与弗氏佐剂(5 mL)等体积混合,使用医用三通管乳化至无分层,安全检验后,分装保存备用。

1.8 抗原性测定

1.8.1 微量平板凝集试验

采用96孔U型凝集板,作好标记,每孔中加入猪红斑丹毒丝菌阳性血清和猪红斑丹毒丝菌抗原各50 μL,充分混匀,同时设立阴性对照及抗原对照。置37 ℃温箱10 min后观察结果,并根据凝集标准判定反应结果[11]。

1.8.2 琼脂扩散试验

按文献[7]的方法,琼脂板中央孔加猪红斑丹毒丝菌抗原,周边孔依次加倍比稀释后的猪红斑丹毒丝菌阳性血清,在血清孔与抗原孔之间出现明显沉淀线者即判为阳性。

1.8.3 免疫保护性试验

将小鼠随机分组,每组5只。分为免疫组和对照组,对照组又分为攻毒对照组和PBS对照组。免疫组首次免疫于颈部皮下分点注射0.5 mL灭活全菌体,7 d后以同样剂量和方式加强免疫。攻毒对照组颈部皮下注射等量灭菌PBS。加强免疫7 d后,免疫组和攻毒对照组分别接种猪红斑丹毒丝菌强致病力菌株,剂量均为100 LD50,腹腔注射;PBS对照组均腹腔注射等量灭菌PBS。记录14 d内小鼠死亡情况,计算免疫保护率。重复试验2次。

1.9 稳定性测定

1.9.1 菌株传代

将筛选的强致病力菌株接种TSA-YE,37 ℃培养24 h后挑取单菌落进行转种,为传代1次,如此连续传代30次。选取第10、20、30代单菌落于TSB-YE中进行增菌培养[12]。

1.9.2 致病性试验

分别测定第10、20、30代筛选的受试菌株LD50,方法同1.6节。

1.9.3 抗原性试验

分别用筛选的受试菌株第10、20、30代制备灭活全菌体(方法同1.7节),再获取兔抗猪丹毒血清,进行琼脂扩散试验(方法同1.8.2节)。

1.9.4 免疫保护性试验

在用筛选的受试菌株第10、20、30代制备灭活全菌体的基础上,测定小鼠的免疫保护率,方法同1.8.3节。

2 结果与分析

2.1 生长曲线测定

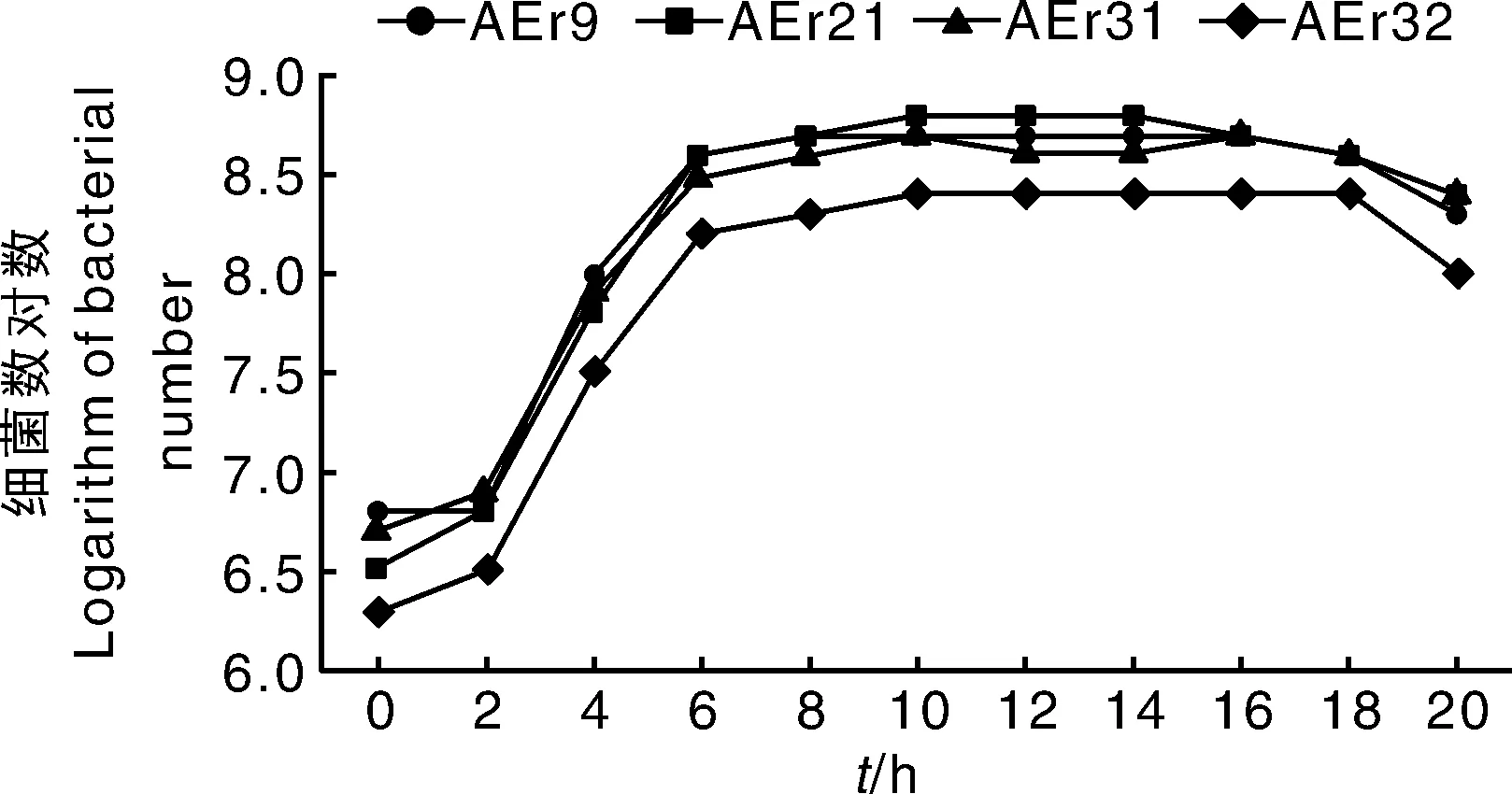

受试菌株AEr9、AEr21、AEr31和AEr32的生长曲线均表现出明显的迟缓期、对数期、稳定期,在培养2 h后进入对数期,8~10 h后进入稳定期(图1)。由此选择培养8 h的细菌进行攻毒试验。

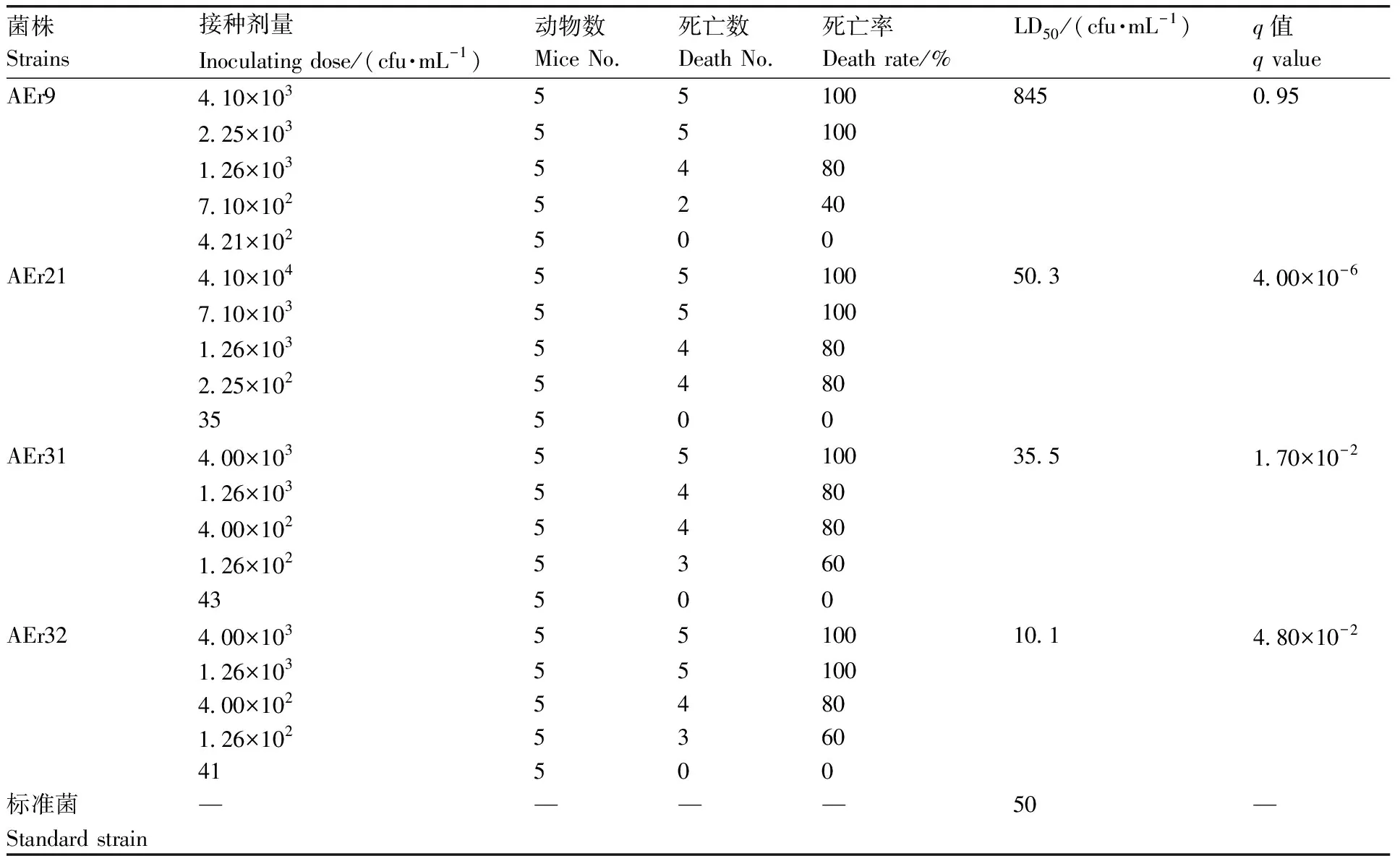

2.2 致病力测定

小鼠在受试菌株AEr9、AEr21、AEr31、AEr32攻毒后:1 d,均表现精神萎靡,食欲下降,被毛松乱;3~4 d,AEr9、AEr21、AEr31组开始出现死亡;4~5 d,试验组均出现死亡,PBS对照组均正常;AEr21、AEr31和AEr32组的死亡率为60%,AEr9组为80%;7 d后各组小鼠不再死亡。剖检死亡小鼠均见脾脏肿大,肝脏坏死并伴有点状出血,肺脏出血、坏死,并从肝脏、脾脏中均成功分离到猪红斑丹毒丝菌。对照组小鼠未见异常。受试菌株AEr9、AEr21、AEr31和AEr32 的LD50见表1。q检验结果显示,AEr9的LD50(q=0.95)>95%置信水平(q95%=0.73),予以舍弃,筛选出AEr21、AEr31和AEr32进行后续试验。

图1 4株猪红斑丹毒丝菌生长曲线Fig.1 Growth curves of four Erysipelothrix rhusiopathiae

2.3 灭活全菌体制备

3株受试菌株AEr21、AEr31和AEr32灭活前纯粹检验合格,活菌数分别为5.30×108、4.30×108和2.00×108cfu·mL-1,将菌液浓度浓缩调整至109cfu·mL-1。灭活后无菌检验合格。皮下注射小鼠3只,各1 mL,观察7 d[13],小鼠均健活,安全检验合格。灭活全菌体分别编号为V-AEr21、V-AEr31和V-AEr32。

2.4 抗原性测定

利用筛选出的3株受试菌株AEr21、AEr31和AEr32制备猪红斑丹毒丝菌抗原(按1.4.1节方法进行,编号分别为Ag-AEr21、Ag-AEr31和Ag-AEr32)和猪红斑丹毒丝菌阳性血清(按1.4.2节方法进行,编号分别为Ab-AEr21、Ab-AEr31和Ab-AEr32)。

表14株猪红斑丹毒丝菌受试菌株的LD50

Table1LD50result of 4Erysipelothrixrhusiopathiaetested strains

菌株Strains接种剂量Inoculating dose/(cfu·mL-1)动物数Mice No.死亡数Death No.死亡率Death rate/%LD50/(cfu·mL-1)q值q valueAEr94.10×103551008450.952.25×103551001.26×10354807.10×10252404.21×102500AEr214.10×1045510050.34.00×10-67.10×103551001.26×10354802.25×102548035500AEr314.00×1035510035.51.70×10-21.26×10354804.00×10254801.26×102536043500AEr324.00×1035510010.14.80×10-21.26×103551004.00×10254801.26×102536041500标准菌————50—Standard strain

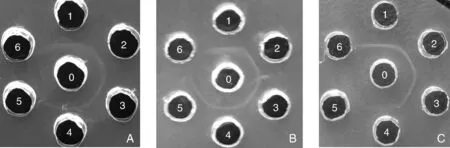

2.4.1 微量平板凝集试验

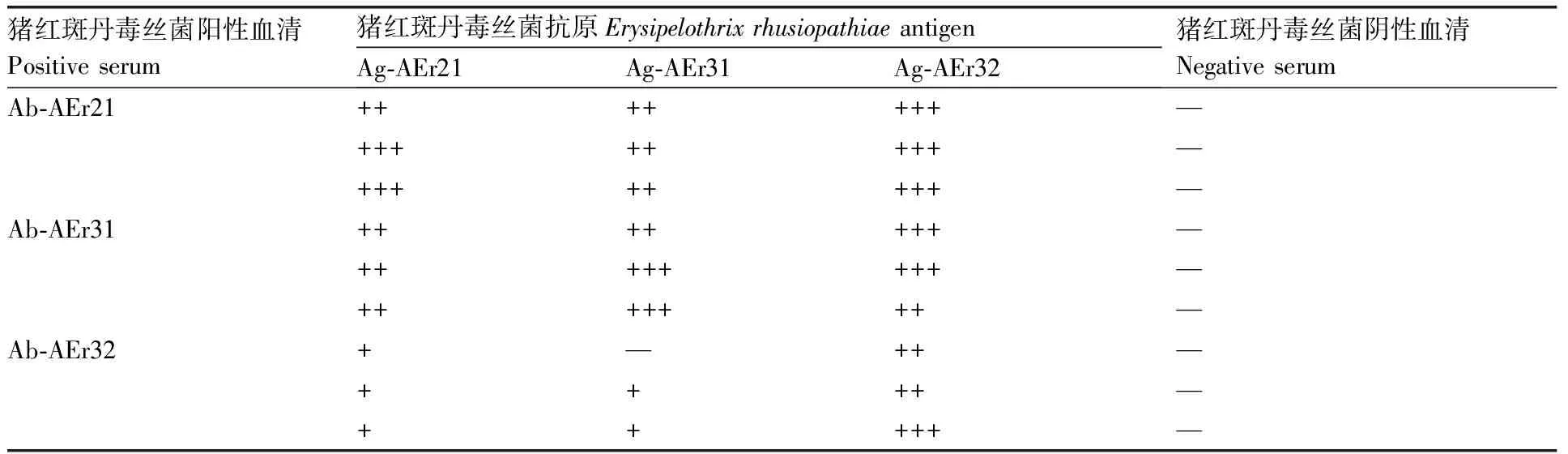

灭活全菌体V-AEr21、V-AEr31和V-AEr32均能诱导兔体产生特异性抗体,发生平板凝集现象。阳性血清Ab-AEr21、Ab-AEr31与3株猪红斑丹毒丝菌抗原的凝集效价为50%~75%,Ab-AEr32与抗原Ag-AEr21、Ag-AEr31凝集效价仅为0~25%(表2)。

2.4.2 琼脂扩散试验

Ab-AEr21与Ag-AEr21、Ab-AEr31与Ag-AEr31、Ab-AEr32与Ag-AEr32之间均出现白色的抗原抗体沉淀线,血清Ab-AEr21、Ab-AEr31沉淀抗体滴度均可达到1∶24,Ab-AEr32则为1∶23(图2)。

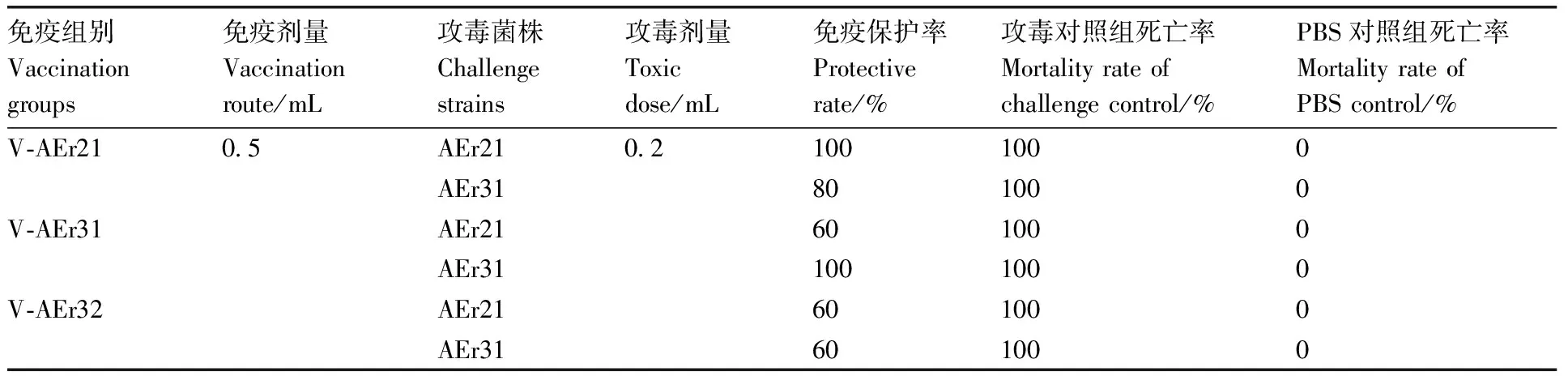

2.4.3 免疫保护性试验

灭活全菌体V-AEr21和V-AEr31均产生免疫保护效力(表3)。V-AEr21作为免疫原,使用AEr21、AEr31攻毒时免疫保护率均高于80%;V-AEr31作为免疫原,使用AEr21、AEr31攻毒时,对AEr31完全保护(100%),对AEr21免疫保护力较差(60%);V-AEr32作为免疫原,使用AEr21、AEr31攻毒时,对AEr21、AEr31免疫保护力均较差(60%),攻毒对照组小鼠7 d之内全部死亡。腹腔注射灭菌PBS对照组小鼠一切正常。通过综合分析3株菌的反应原性和免疫原性,舍弃菌株AEr32,筛选出受试菌株AEr21和AEr31进行后续试验。

表23株猪红斑丹毒丝菌抗原与阳性血清的微量平板凝集试验结果

Table2Antigen and antibody agglutination results of 3Erysipelothrixrhusiopathiaestrains

猪红斑丹毒丝菌阳性血清Positive serum猪红斑丹毒丝菌抗原Erysipelothrix rhusiopathiae antigenAg-AEr21Ag-AEr31Ag-AEr32猪红斑丹毒丝菌阴性血清Negative serumAb-AEr21+++++++—++++++++—++++++++—Ab-AEr31+++++++—++++++++—+++++++—Ab-AEr32+—++—++++—+++++—

+++,有着明显凝集现象出现、液体几乎完全透明,即75%凝集;++,有肉眼可见的凝集现象出现,液体透明度不高,即50%凝集;+,液体呈现混浊并且伴有较小的颗粒状物出现,即25%凝集;-,液体均匀混浊,无凝集物。

+++, With obvious agglutination occurred, the liquid was almost completely transparent, namely, 75% agglutination; ++, Agglutination with macroscopic appeared, the liquid was not transparent, namely, 50% agglutination;+, The liquid appeared cloudy and accompanied by the appearance of smaller particles, namely, 25% agglutination; -, Liquid was cloudy and free of agglomerates.

A、B、C分别为AEr21、AEr31、AEr32。0,抗原;1-5,分别表示阳性血清稀释比1∶1、1∶2、1∶22、1∶23、1∶24;6,阴性血清。A, B, C, AEr21, AEr31, AEr32, respectively. 0, Antigens; 1-5, Dilution ratio of positive serum as 1∶1, 1∶2, 1∶22, 1∶23, 1∶24, respectively; 6, Negative serum.图2 Ab-AEr21、Ab-AEr31、Ab-AEr32沉淀抗体滴度测定Fig.2 Precipitation antibody titer of Ab-AEr21, Ab-AEr31, Ab-AEr32

表3猪红斑丹毒丝菌灭活全菌体免疫保护效果

Table3Protection effect of inactivated oil-emulsion vaccine

免疫组别Vaccinationgroups免疫剂量Vaccinationroute/mL攻毒菌株Challengestrains攻毒剂量Toxicdose/mL免疫保护率Protectiverate/%攻毒对照组死亡率Mortality rate ofchallenge control/%PBS对照组死亡率Mortality rate ofPBS control/%V-AEr210.5AEr210.21001000AEr31801000V-AEr31AEr21601000AEr311001000V-AEr32AEr21601000AEr31601000

2.5 稳定性测定

2.5.1 致病性试验

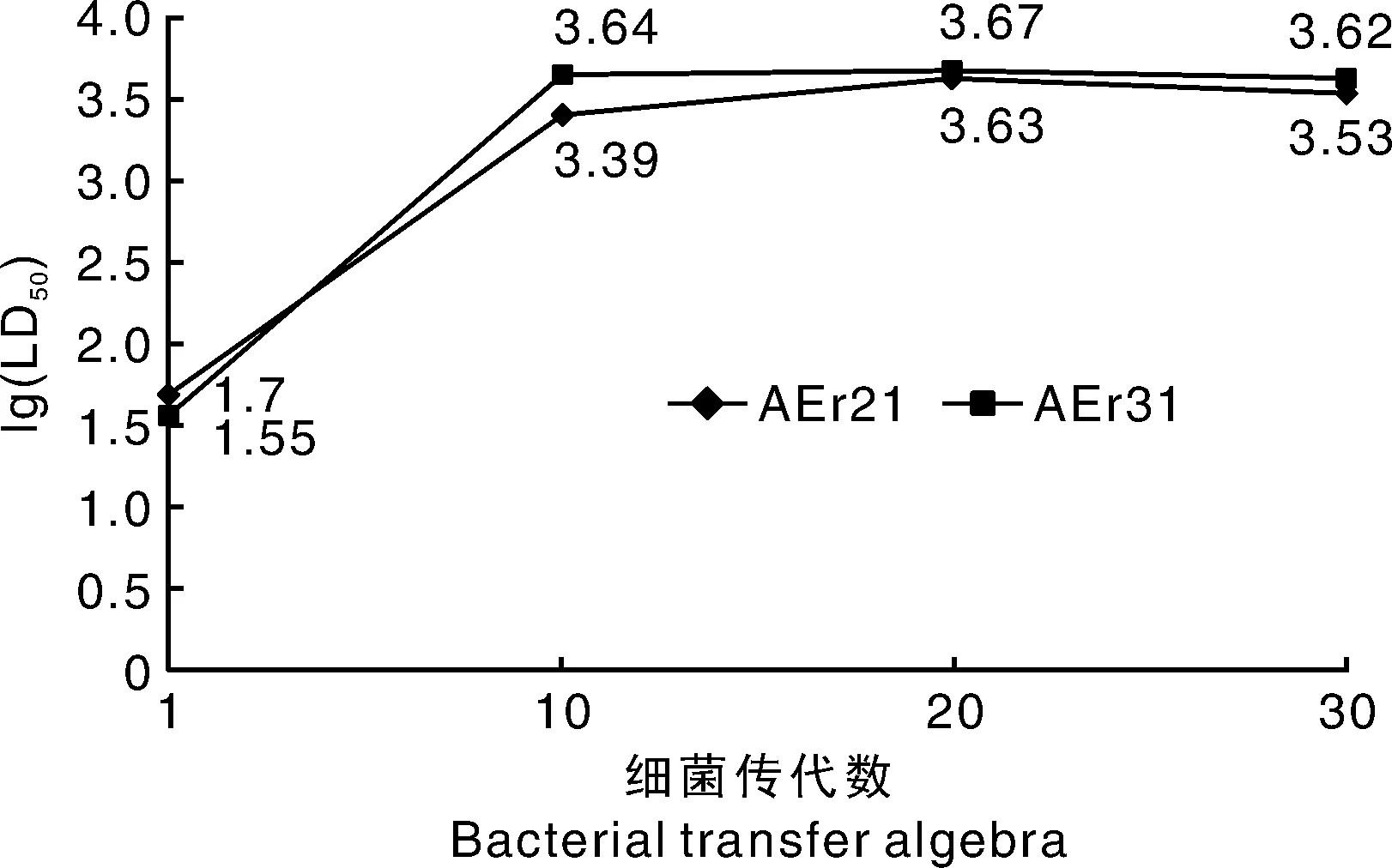

第10、20、30代的受试菌株AEr21和AEr31的LD50值(图3)显示:AEr31第10代LD50为103.64cfu·mL-1,随着继续传代至第30代,该菌株致病力趋于稳定。与此同时,AEr21第10代LD50为103.39cfu·mL-1,传代至10代之后致病力也趋于稳定。

2.5.2 抗原性试验

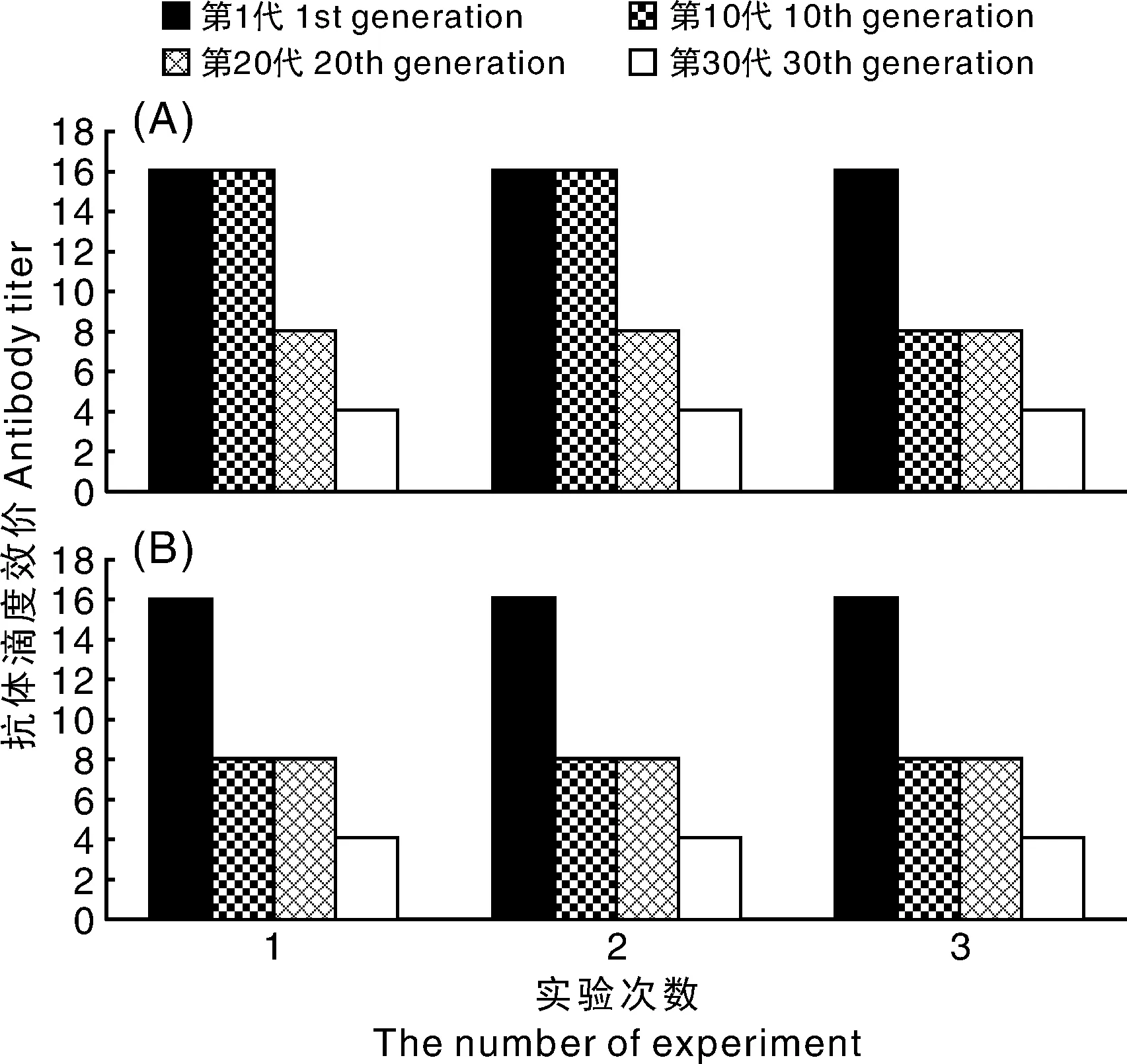

30代内猪红斑丹毒丝菌灭活全菌体均可诱导兔体产生特异性抗体。第10代灭活全菌体V-AEr21组诱导兔体产生的沉淀抗体滴度为1∶24,随着传代数增加沉淀抗体滴度降低,最终达1∶22。第10、20代灭活全菌体V-AEr31组诱导兔体产生的沉淀抗体滴度为1∶23,随着传代数增加至第30代,沉淀抗体滴度降到1∶22(图4)。

2.5.3 免疫保护性试验

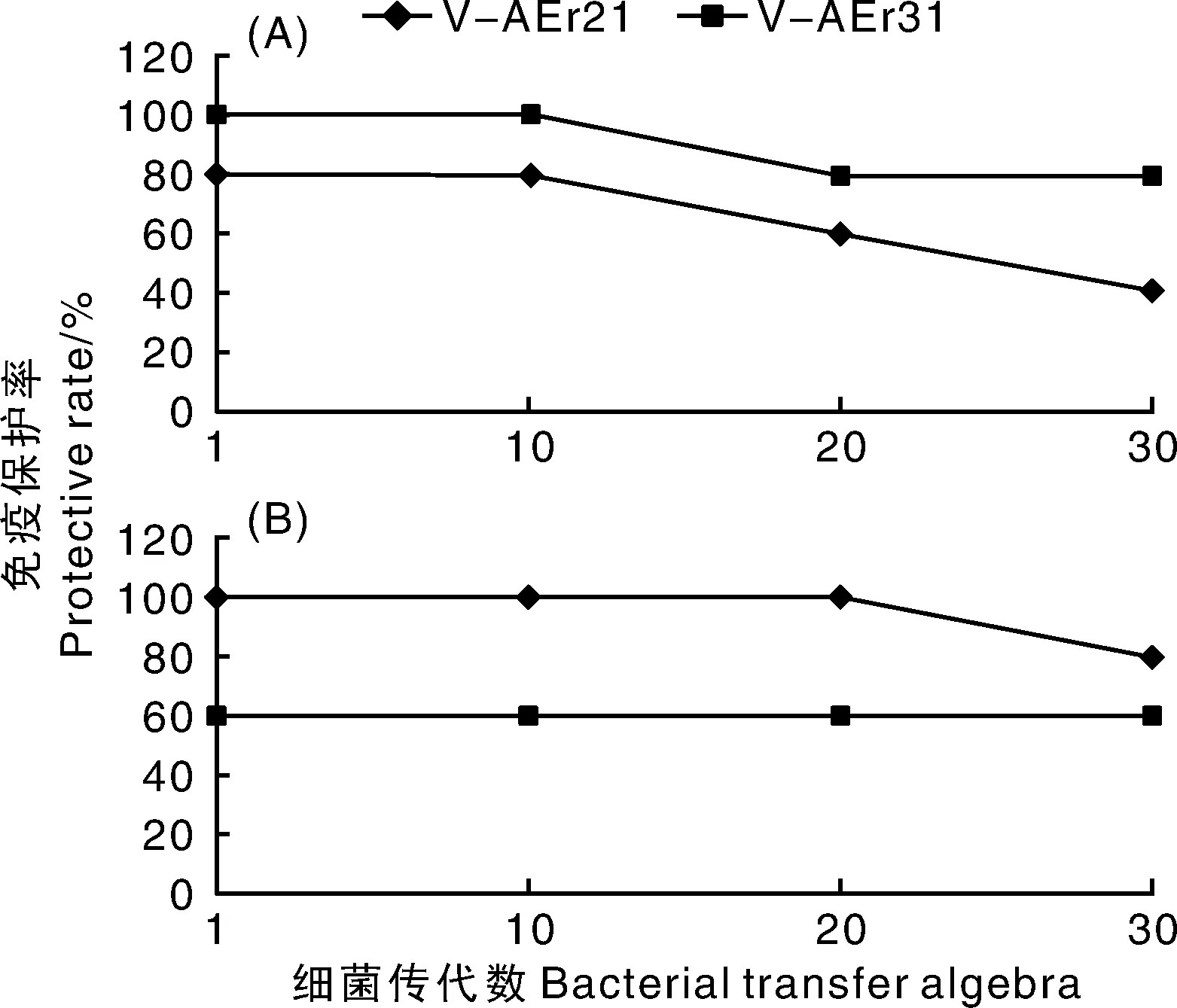

不同传代数灭活全菌体均有免疫保护效果(图5)。以AEr21作为攻毒菌株,灭活全菌体V-AEr21第10、20代的免疫保护率为100%,第30代免疫保护率为80%,始终高于AEr31(60%);以AEr31作为攻毒菌株,灭活全菌体V-AEr31在第10、20、30代的免疫保护率始终高于AEr21,并且AEr21的免疫保护率在第30代低至40%。攻毒对照组小鼠7 d之内全部死亡。PBS对照组小鼠未出现任何发病症状。

图3 第10、20、30代的受试菌株AEr21和AEr31的LD50Fig.3 LD50 values of 10th, 20th, 30th generation strains of AEr21 and AEr31

图4 V-AEr21(A)和V-AEr31(B)免疫组二次免疫后沉淀抗体滴度水平Fig.4 Level of precipitation antibody titer after the second immunization in V-AEr21(A) and V-AEr31(B) group

图5 V-AEr21、V-AEr31对AEr21、AEr31攻毒后的小鼠免疫保护率Fig.5 Protective rate of V-AEr21 and V-AEr31 in mice following Erysipelothrix rhusiopathiae AEr21 and AEr31 challenge

3 讨论

自20世纪90年代后期到2011年,猪丹毒极少有发生和报道,基本处于“绝迹”状态,但在2012年,该病突然在我国多地暴发或散发,并呈现发病增多的趋势。研究发现,3月龄以下的仔猪由于被动获得性免疫的免疫保护效应、3 a以上的猪由于亚临床疾病的反复发生,通常情况下都极少诱发猪丹毒,这说明猪丹毒的发生及发病率、死亡率主要取决于猪群的免疫状态,机体的体液免疫和细胞免疫在宿主对抗猪红斑丹毒丝菌感染过程中起着非常重要的作用[14]。因此,疫苗免疫接种是预防猪丹毒发生的广泛而有效的办法。目前使用的猪丹毒疫苗主要是弱毒疫苗和灭活疫苗。弱毒疫苗抗体产生速度快、持续时间长[15],但易受母源抗体和抗生素使用的影响,并存在弱毒株毒力返强的可能性,有可能增加慢性疾病的发作[16-17]。灭活疫苗在安全性上较弱毒疫苗更有优势,具有母源抗体干扰小、疫苗相对稳定、使用方便、易于制备多联疫苗等优点,但存在抗原性低、免疫效力不足、免疫维持时间短等问题。细菌灭活疫苗的免疫效果与其制苗菌株的特性有关,即在来源清楚、资料完整、生物学特性典型的基础上,不仅需要菌株的毒力强,而且应有良好的抗原性,同时在传代增殖过程中应表现出相对的纯一和稳定性。因此,细菌灭活疫苗用菌株的筛选程序包括致病力试验、抗原性试验和稳定性试验,最后综合确定[18-20]。

病原细菌致病能力的强弱程度称为致病力或毒力,通常以LD50衡量。研究表明,猪红斑丹毒丝菌的致病力会因来源、环境、动物品系、分离部位等的不同而不同[13]。本试验从42株猪红斑丹毒丝菌临床分离株中通过小鼠致死性试验筛选出4株受试菌株(AEr9、AEr21、AEr31和AEr32),LD50的测定结果分别为845、50.3、35.5、10.1 cfu·mL-1,菌株之间毒力存在差异,经q检验分析,AEr9的致病力与标准强毒株差距过大,故选用AEr21、AEr31、AEr32菌株继续进行抗原性试验。

抗原性是制苗用菌株的重要指标。猪红斑丹毒丝菌抗原性受多方面因素影响,邹垚[21]发现猪红斑丹毒丝菌不同毒力菌株的免疫特性差异较大。此外,猪红斑丹毒丝菌的抗原性还受到培养基质量和培养方法的影响[22]。抗原性包含免疫原性和反应原性。免疫原性是抗原刺激机体产生抗体和致敏淋巴细胞的特性,通常采取动物免疫攻毒试验,以保护率表示。反应原性是抗原与其所刺激产生的抗体或致敏淋巴细胞发生反应的特性,通常采取体外血清学方法,以抗体滴度或效价表示。本试验中,免疫原性采用灭活全菌体免疫保护性试验测定,反应原性则是采用平板凝集试验和琼脂扩散试验测定。灭活全菌体V-AEr21、V-AEr31、V-AEr32不仅能诱导兔体产生血清抗体,而且对猪丹毒丝菌强毒株的攻击具有很好的保护力。但各个菌株之间的免疫原性存在差异:Ab-AEr32与Ag-AEr21、Ag-AEr31抗原凝集效价仅为0~25%; Ab-AEr21、Ab-AEr31血清沉淀抗体滴度虽可达到1∶24,但灭活全菌体V-AEr21保护力强于V-AEr31。表明菌株抗原Ag-AEr21、Ag-AEr31、Ag-AEr32进入机体虽均可引起免疫应答反应,但免疫应答强度存在差异,其中,AEr21抗原性最强,AEr31次之,AEr32最弱。由此选出AEr21和AEr31菌株继续进行稳定性试验。

制苗用菌株遗传性状的稳定是保证其相对纯一的基础,包括毒力特性和抗原性等方面,这是生产安全性、有效性和高产性疫苗的重要保证。本试验中,菌株AEr21、AEr31均随着传代增加致病力减弱,10代后趋于平稳。Ab-AEr21、Ab-AEr31血清沉淀抗体滴度在10代之内均达到1∶24,随着传代数的增加降低至1∶22。灭活全菌体V-AEr21、V-AEr31在20代之前免疫保护率均能达到60%,然而第30代的AEr21免疫保护率低至40%。

稳定性试验中,培养10代内AEr21、AEr31均出现致病力减弱的情况,10代后趋于平稳,可能的原因是:在连续传代过程中,猪红斑丹毒丝菌的体外培养环境相对体内差距较大,为了适应培养基的环境而发生突变,在对新的或具有挑战性的环境适应后,能够自发地产生增变基因,增加基因的自发突变频率[23-24],而在适应培养基环境后毒力逐渐趋于平稳。AEr21、AEr31的抗原性在10代之内无明显变化,表明菌株在10代之内抗原性稳定,而在10代之后开始出现下降,甚至AEr31第30代免疫保护率降到40%。一方面,可能是因为猪红斑丹毒丝菌在体外连续传代过程中,菌株形态结构发生变化[25],菌体出现损伤,部分组分发生改变,导致刺激机体产生抗体和致敏淋巴细胞的能力减弱;另一方面,人工培养基的营养成分及pH值会对猪丹毒疫苗菌株的免疫原性产生较大影响[26],造成免疫效力的下降。因此,在实际应用时,猪红斑丹毒丝菌人工体外培养不应超过10代,可及时选用易感动物进行复壮。

本研究利用江淮地区临床分离的猪红斑丹毒丝菌,根据制苗用菌种的选择和鉴定要求,综合筛选出致病力强、抗原性好和遗传稳定的2株菌株(AEr21和AEr31),可为研制高效猪丹毒疫苗以及研发多联疫苗、加强猪丹毒的有效防控提供技术储备。