黄黄高速路堑边坡病害分析及处治技术研究

李小伟

(1.湖北黄黄高速公路经营有限公司 武汉 430070 2.武汉理工大学交通学院 武汉 430063)

1 工程概况

黄(石)黄(梅)高速公路由黄石至黄梅(主线)与黄梅至九江长江大桥(联络线)两路段组成。主线属沪渝国道(G50)主干线在湖北省境内的东段,起点在与鄂皖交界的界子墩,与安徽省接壤,自东向西依次经过黄梅县、武穴市、蕲春县、浠水县,止于黄石长江大桥北岸桥头接线,全长107.451 km,于1998年12月通车运营。联络线属福银国道(G70)主干线组成部分,起于九江长江大桥北岸的小池镇,与江西省接壤,向北经花桥农场,止于黄梅互通立交(与G50相连),全长26.194 km,于2000年1月通车运营。

2018年4月,黄黄高速公路K686+200处发生边坡局部垮塌,严重影响到了行车人的人身财产安全。经调查,该线共有3处类似防护形式的路堑边坡存在较为明显的安全隐患,病害路堑边坡存在以下共同特点。

1) 边坡岩体以软质岩和易风化岩为主。

2) 边坡面大部分采用喷射混凝土防护,喷射厚度一般3~5 cm,坡顶混凝土与土层界面处未见明显开裂、脱层。

3) 坡面凹凸不平,坡面零星长草或灌木。

4) 坡脚设置高约3 m的挡墙存在冒顶现象,个别挡墙墙身出现开裂。

5) 绝大部分边坡坡顶设置有截水沟,个别坡面设置有急流槽。

2 路堑边坡病害原因分析

经调查总结归纳,现状边坡病害主要有坡面不规整长草(见图1)、坡面喷射混凝土面层开裂(见图2)、坡脚挡墙冒顶开裂(见图3)三类,引起病害的初步原因分析如下。

1) 坡面不规整长草。由于原岩质边坡坡面修整困难,岩石软硬不均,造成坡面不规整,同时喷射混凝土施工厚度不均,局部太薄的部位易开裂长草。

2) 喷射混凝土面层开裂。由于原坡面局部土体清理不彻底,在下渗雨水长期作用下,土体流失,导致局部坡面下部中空,混凝土失去支撑,较大的空洞导致混凝土开裂,开裂的坡面进一步加剧雨水下渗,产生恶性循环;竖向开裂一般是成片坡面混凝土下错,一般伴随有挡墙冒顶的病害。顺路向的混凝土开裂,一般是坡面混凝土下部已成片脱空,整体下滑后,下部坡面混凝土承载力不足而引起的开裂。

3) 挡墙冒顶开裂。由于挡墙冒顶处并未出现混凝土面层开裂病害,据此推断是边坡施工时未能完全清理坡面残余土或者喷射混凝土时局部下滑堆积而造成的冒顶假象;挡墙开裂均为旧伤,开裂处出现错台,可以判断为上部土体不稳定而引发的结构破坏,开裂处未出现错台,结合上部喷射混凝土并无明显病害,可以推断是裂缝收缩造成。

图1 坡面不规整长草病害

图2 喷射混凝土面层开裂病害

图3 挡墙冒顶开裂病害

3 病害路堑边坡稳定性评估

影响路堑边坡变形破坏的因素与演变过程均较复杂,同时演变时间既是漫长的,也是短暂的[1],黄黄高速公路路堑边坡多处病害印证了这一点。为此,针对调查发现的3处路堑边坡病害的具体特征,分别对其进行稳定性状态分析评价。

3.1 K685+880-K686+000段路堑边坡稳定性评估

K685+880-K686+000上行边坡现状坡面较陡,坡角约60°,最大坡高约35 m,坡顶植被发育,坡面有零散灌木。从附近裸露坡面的岩面上看,边坡表面应为全风化土体,厚1~2 m,下伏基岩为强风化泥灰岩,厚约2~3 m。坡脚设置有3 m高浆砌片石挡墙,坡面喷射有3~5 cm厚混凝土,顶部设置有截水沟。现状坡面防护有轻微的位移,局部挡墙顶部有冒顶现象,坡顶及坡面均无明显裂隙,泄水孔堵塞严重,见图4。

图4 K685+880-K686+000段路堑边坡全貌图

整体稳定性评估:现状坡脚挡墙结构良好,无明显滑移、倾覆、变形、开裂等影响结构安全的病害;坡面混凝土表面无较明显开裂,坡顶混凝土与坡顶土层结合紧密无明显脱层现象。据此评估,该现状边坡整体稳定性较好。

局部稳定性评估:坡面不规整,导致部分坡面混凝土厚度不均,个别点混凝土太薄,导致坡面开裂长草;原坡面局部土体清理不彻底,在下渗雨水长期作用下,土体流失、下滑,导致局部坡面下部中空,混凝土失去支持,长时间将导致坡面开裂,开裂的坡面进一步加剧雨水下渗,恶性循环,为坡面失稳埋下隐患;原坡面开挖不到位,导致原挡墙顶残留有未开挖土体,喷混后造成冒顶假象;现状坡面原有泄水孔严重堵塞,坡体裂隙水无法及时排出,水压力将进一步加剧坡体的局部不稳定。据此评估,该现状边坡局部稳定性较差,存在失稳的风险。

3.2 K692+450-K692+600段路堑边坡稳定性评估

K692+450-K692+600上行边坡现状坡面较陡,坡角60°~75°,最大坡高约25 m,坡顶植被发育,坡面有零散灌木。从已经失稳的K686+200坡面开挖情况分析,边坡表面应为全风化土体,厚1~2 m,下伏强风化泥灰岩,深约4 m。坡脚设置有3 m高混凝土挡墙,坡面喷射有3~5 cm厚混凝土,顶部设置有截水沟。现状坡面防护有明显位移,局部挡墙顶部有冒顶现象,坡面有明显裂隙,挡墙有错台、裂隙,泄水孔堵塞严重,见图5。

图5 K692+450-K692+600段路堑边坡全貌图

整体稳定性评估:现状坡面坡脚混凝土挡墙存在明显的错台、贯通整个挡墙的纵向裂缝以及多个竖向裂缝,错台宽1~2 cm,坡面混凝土表面有明显开裂现象。坡面水下渗量较严重,坡面混凝土整体结构较差;挡墙冒顶处有轻微滑移,坡面开裂导致雨水下渗量增大,坡体内黏聚力下降,此处坡面存在浅层滑移,风险较大;挡墙出现错台,从现场情况看,挡墙滑移是由于边坡失稳导致的挡墙滑移现象;挡墙出现横向裂缝,为挡墙收缩导致的开裂;挡墙纵缝是原施工过程中所形成。现场调查发现局部地方裂缝有扩大趋势。据此评估,该现状边坡整体稳定性较差。

3.3 K694+245-K694+345段路堑边坡稳定性评估

K694+245-K694+345下行边坡现状坡面较陡,坡角约75°,最大坡高约20 m。从裸露出来的坡面分析得出,边坡左侧整体岩性较好,为强~中风化泥灰岩,无破碎、开裂等现象;边坡中部为全~强风化泥灰岩,层厚2~3 m。坡脚设置有3 m高浆砌片石挡墙,局部坡面设置有喷混加锚杆防护,喷混厚3~5 cm。现状部分坡面有轻微的位移,局部挡墙顶部有冒顶现象,见图6。

图6 K694+245-K694+345段路堑边坡全貌图

整体稳定性评估:现状坡面坡脚浆砌片石挡墙结构整体良好,无明显滑移、倾覆、变形、开裂等现象;边坡左侧整体岩性较好,无破碎、开裂等现象;边坡右侧于2014年发生过失稳,清理失稳及松散土体后采用喷混加锚杆进行防护,失稳防护坡面未见植物生长,无明显开裂、脱层等现象。据此评估,该现状边坡整体稳定性较好。

局部稳定性评估:边坡中部为全~强风化岩质边坡,中部坡面未见防护,顶部未见截水沟防排水,中部全~强风化岩质边坡与左侧强~中风化边坡连接处有明显裂隙,在雨水的长期作用下,中部坡面存在整体滑移的风险。据此评估,该现状边坡局部稳定性较差,存在失稳的风险。

4 病害路堑边坡处治措施

根据路堑边坡的病害特征及稳定性评估结果,结合边坡的基本特征及既有防护措施[2-5],对3处病害路堑边坡采取的处治措施如下。

4.1 K685+880-K686+000段路堑边坡处治措施

该路堑边坡现状总体稳定较好,但局部稳定性较差,存在失稳风险。为此,从边坡加固及加强边坡排水方面着手,采用如下处治措施,见图7。

1) 清除表层局部可能失稳的坡面防护、松散土体及杂草灌木。

2) 利用边坡现状喷混防护措施,在中下部增设点锚护坡,锚杆竖向间距3 m,顺路向间距3 m布设,布设6排,边坡上部利用现状喷混防护,根据现场实际情况,局部位置需补强的地方可增设点锚。锚杆长度暂定为8 m,钻入中风化层可提前终孔,根据现场实际情况调整锚杆长度。

3) 距挡墙顶3 m高位置新增一排Φ100 mm PVC管泄水孔,孔深5 m(遇到中风化层可提前终孔),间距6 m布设,也可根据现场实际情况在地下水出露点增设泄水孔。坡顶利用既有截水沟,保证截水沟排水顺畅,防止顶部岩体被雨水冲刷流失。

4) 恢复坡面喷混,混凝土等级不得低于C20。

图7 K685+880-K686+000段路堑边坡处治措施图(单位:cm)

4.2 K692+450-K692+600段路堑边坡处治措施

该路堑边坡现状总体稳定较差,存在失稳风险。为此,从边坡加固及加强边坡排水方面着手,采用如下处治措施,见图8。

1) 清除表层局部失稳的坡面防护及松散土体。

2) K692+500-K692+550段失稳边坡(坡脚挡墙发生位移处)整修开挖坡面,一、二级坡高8 m,三级边坡一坡到顶,一级边坡坡比均为1∶0.75,二三级边坡坡比为1∶1,每级边坡之间设置平台,平台宽2m,平台设有排水沟。

3) K692+500-K692+550段坡面开挖后,边坡岩性如果为全~强风化岩层或者土层,建议采用衬砌拱加植生袋护坡。开挖后边坡岩性如果为中风化岩层,建议TBS防护。开挖后边坡岩性如果上部为全~强风化岩层或者土层,下部为中风化岩层,可考虑采用框架锚杆防护。

4) K692+450-K692+490,K692+560-K692+600段边坡利用现状喷混防护,中下部增设点锚护坡,锚杆间距3 m布设,布设3排,边坡上部利用现状喷混防护,根据现场实际情况局部位置需补强的地方可增设点锚。锚杆长度暂定为8 m,钻入中风化层可提前终孔,根据现场实际情况调整边坡防护动态设计。

5) 坡顶利用既有截水沟,部分需拆除新建,新建截水沟采用M10浆砌片石,距征地界最少1 m,如距离小于1 m,可适当调整顶级边坡开挖坡率及同步压缩截水沟外侧1 m的征地富余量,顺接既有截水沟,需保证截水沟排水顺畅,防止顶部岩体被雨水冲刷流失。

6) 恢复或者拆除重建有裂隙的挡墙段,按原挡墙等标号混凝土重建,混凝土等级不得低于C20。

图8 K692+450-K692+600段路堑边坡处治措施图(单位:cm)

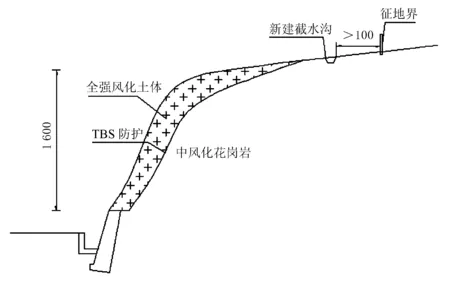

4.3 K694+200-K694+360段路堑边坡处理方案

该病害路堑边坡现状总体稳定较好,但局部稳定性较差,存在失稳风险。为此从边坡加固及加强边坡排水方面着手,采用如下处治措施,见图9。

1) 清除边坡表层局部破碎的岩体及松散土。

2) 整修开挖中部坡面,清理开挖坡面现状全~强风化土体至中风化层(开挖深度1~2 m)。

3) 参考边坡前后坡面岩性,中部坡面开挖至中风化岩层,然后全部坡面一起采用TBS防护,坡顶设置截水沟,防止顶部岩体被雨水冲刷流失。

图9 K694+200-K694+360段路堑边坡处治措施图(单位:cm)

5 结语

1) 公路路堑边坡出现病害,往往是多因素共同作用的结果,处治的前提是查清、分析病害产生的原因,并对其稳定性进行评估,从而有针对性地选择相应的处治措施。

2) 公路路堑边坡病害处治措施应针对其边坡工程地质特性结合既有防护措施特点,将运营高速公路边坡抢险加固施工特点与永久性处治措施统一考虑,以便加快施工进度,保障公路的正常运营。