优质高产濉科系列大豆品种选育的经验和体会*

纪永民 ,王书平 ,赵晋铭 ,黄志平 ,周景春 ,张存岭 ,何祖安 ,丁祖明

( 1.濉溪县科技开发中心,安徽 濉溪 235100; 2.山东省圣丰种业科技有限公司,山东嘉祥 272400;3.南京农业大学,南京 210018; 4.安徽省农科院作物所,合肥 230031)

大豆是是人类优质植物蛋白、植物油的主要来源。大豆食品已被世界卫生组织推荐为21世纪的最佳保健食品。1995年以来,我国大豆产量徘徊下降,进口量节节攀升,对外依存度屡创新高,2017年进口量是自有产量的近6倍。安徽横跨我国黄淮和南方两个大豆主产区,常年种植大豆80万hm2以上,仅次于黑龙江省;单产在1 500 kg/hm2上下徘徊,与全国平均1 800 kg/hm2,相邻的江苏、山东等省平均2 700 kg/hm2和美国、巴西的3 000 kg/hm2差距较大。中国大豆品种众多,但缺乏龙头品种,尤其缺乏符合大豆食用加工品质的突破性品种。民营科技企业濉溪县科技开发中心1992年开始涉足大豆杂交育种,25a育成审定10个新品种;申请植物品种权10个,获得授权4个。在安徽省育成审定品种的单位中,位列安徽省农科院作物所、阜阳市农科院之后,居第三位。是安徽省大豆育种界典型的“高产户”。总结其育种经验,形成可复制、可推广的组合设计和后代选择方法,供业界同仁参考、借鉴。

1 濉科系列大豆品种

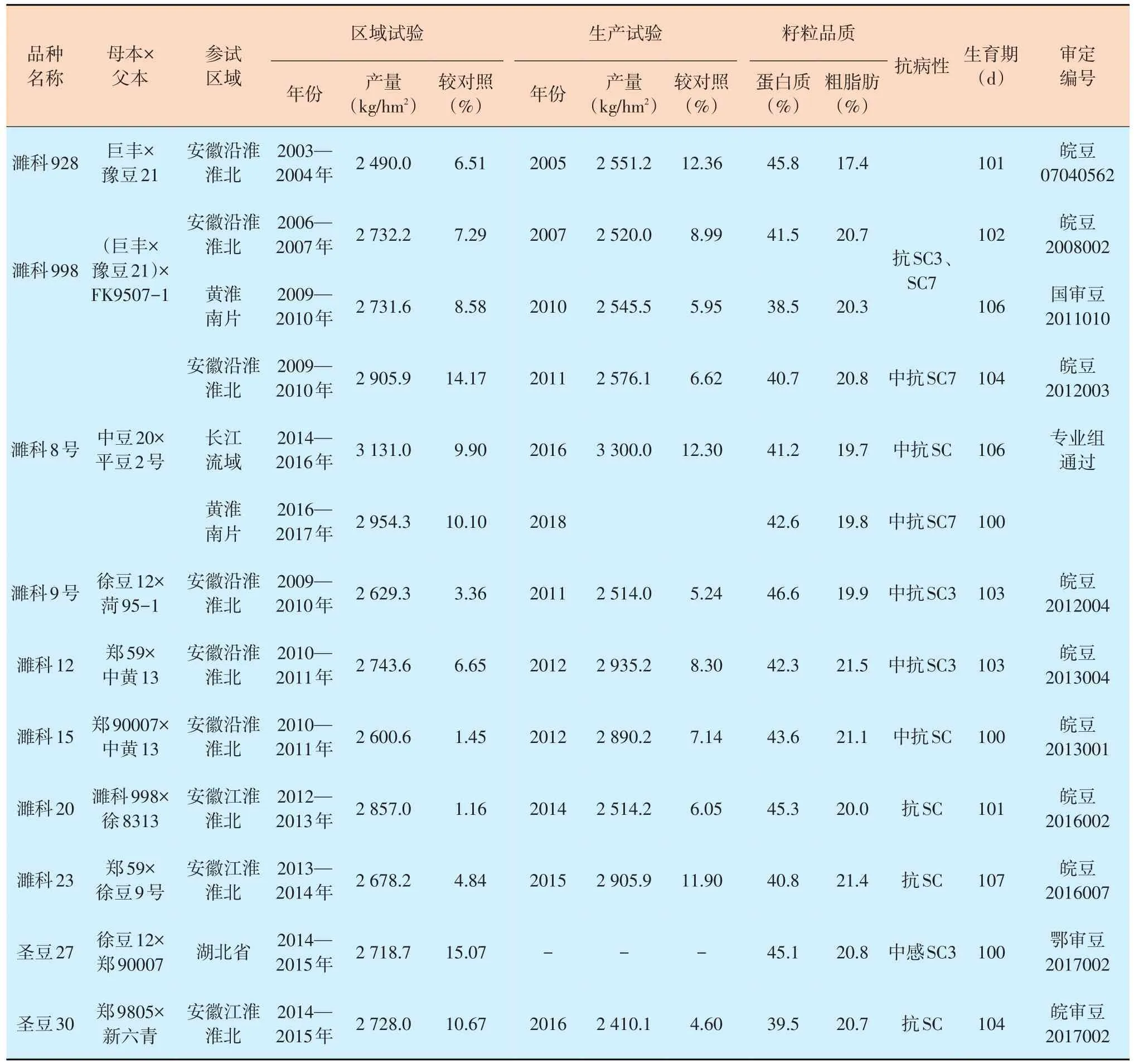

濉溪县科技开发中心2007年以来审定10个大豆品种(见附表),其中,国审2个(濉科998,濉科8号),安徽省审9个(濉科928、濉科998、濉科8号、濉科9号、濉科12、濉科15、濉科20、濉科23和圣豆30),湖北省审1个(圣豆27);濉科8号和濉科12通过河南省引种备案。同期(1983—2017年)安徽省农科院作物所35a审定31个品种,同期阜阳市农科院审定16个,宿州市农科院审定5个[1]。

附表濉科系列大豆新品种表现

濉科系列品种均为非转基因大豆,有限结荚习性,籽粒黄色;株高54.9~83.1 cm,濉科928、濉科998低于60 cm,濉科12最高;底荚高度13.5~24.1 cm,利于机械化收获;主茎节数14.0~15.7,有效分枝0.9~2.7个;单株荚数31.0~48.4个,荚粒数1.8~2.2粒,2粒荚居多。单株粒数63.0~89.7,濉科998、濉科8号和濉科23多于80粒;单株粒重11.9~17.8 g,濉科928最低,圣豆27最高;百粒重14.6~25.3 g,既有大粒型的食用大豆(濉科9号、濉科12、濉科15、濉科20和圣豆27高于22 g),也有适合泡豆芽的品种(濉科998、濉科8号和濉科20每10 g多于63粒)。

2 构建优质高产大豆育种技术体系

2.1 不断修正育种目标

正确的育种目标是育成审定品种的关键。必须从生产实际出发,找出限制大豆优质高产的主导因子[2],根据所在区域气候、生态特点和市场需求,不断修正育种目标[3]。以产量高、品质优、抗性强、生育期适中为育种目标,采取协调型的育种思路[4],选育适宜轻简化栽培、机械化作业的优质高产品种和抗病虫、耐逆境、节水节肥的绿色品种。

2.1.1 产量高

高产是育种的首选目标。应突出单株荚数的选择,多年、多点综合选择主茎节数、有效分枝多,底荚高度适中的株系、品系。按22.5万株/hm2设计,选择的单株产量应不少于14 g,籽粒产量不低于300 g/m2。团队育成审定的10个品种区试产量 2 490.0~3 131.0 kg/hm2,较对照增产1.16%~15.07%,增产5%以上的7个;生产试验产量2 410.1~3 300.0 kg/hm2,较对照增产4.6%~12.36%,增产5%以上的8个。单株荚数多于35、粒数高于70粒的6个(濉科928、濉科998、濉科8号、濉科23和圣豆27、圣豆30)。产量水平与近期国内审定品种相当。

黄淮地区夏大豆长期以来产量低而不稳。濉科928的适应性参数和产量对环境指数的回归系数均十分接近于1,平均分别为1.056 8、1.032 6。同时,2003—2004年区域试验品种×地点的互作方差均比较低,具有较好的稳产性。濉科998在安徽省和黄淮南片区试中,适应度位次靠前,变异系数位次靠后,适应性参数和回归系数小于1,表现出高产基础上的稳产、广适。

2.1.2 品质优

品质改良是大豆育种的另一重要方向。黄淮地区是高蛋白大豆优势产区,蛋白含量高于东北和进口大豆。现行主栽品种品质欠佳(市场主推品种蛋白质含量40.3%~42.2%,脂肪含量19.5%~20.5%,尚不能满足加工企业对品质的需求)。团队利用光泽度判定法育成审定蛋白质含量超过45%的高蛋白品种4个(濉科928、濉科9号、濉科20和圣豆27),脂肪含量≥21.5%的高油品种1个(濉科12),蛋白质+脂肪含量超过63%且脂肪含量不低于20%的双高品种3个(濉科12、濉科15和圣豆27)。

2.1.3 抗性强

抗逆性包括非生物因素和生物因素两个方面。夏大豆生产面临的逆境主要是病虫害、干旱、高温和阴雨寡照等,利用遗传改良提高作物抗逆性是减少危害最经济有效的方法[5]。在自然条件下,感染花叶病毒病、胞囊线虫病的单株、株系要坚决淘汰。近年来,大豆根腐病、霜霉病、细菌斑点病有加重趋势,应注意淘汰感病单株、株系。经国家大豆改良中心鉴定,团队育成审定品种濉科998、濉科20、濉科23和圣豆30抗SC3、SC7,濉科15中抗SC3、SC7,濉科8号中抗SC7,濉科9号、濉科12中抗SC3;经山西省农科院经济作物所鉴定,濉科998、濉科8号标准抗旱指数分别为0.559 2、0.558 4,属中高抗旱品种(二级)。濉科8号HRF42.35%,对光周期反映较敏感。

2.1.4 生育期适中

农业机械化水平的提升,使耕整地时间缩短,为推迟夏大豆收获期提供了可能。黄淮南部夏大豆可延迟至10月10日收获。按6月20日出苗计,适宜生育期为100~110 d。团队育成审定品种生育期100~107 d,与对照相当或长1~2 d。

2.2 优化杂交育种方法

2.2.1 选择优异种质,跨省组配

正确选用亲本和合理配制组合,是决定杂交育种成效的一个关键。选择综合农艺性状优良或典型性状较突出的品种或品系作为杂交亲本,按照亲本之间主要性状能够互补的原则,进行异地亲本配置,导入优良基因,创制优良性状突出、综合性状优和配合力高的中间材料。主导组合有:高产抗病×高脂肪、高油×中油高蛋白丰产、综合性状好×高产、丰产性好大粒豆×大粒豆、综合性状优良小粒×中粒秆强、高产×高产。团队育成审定品种均为跨省的亲本杂交后代。

2.2.2 多配多选,早稀晚密

每年配制杂交组合30~50个。F0收杂交种10粒左右,F1收10株左右,F2收1 000株左右,F3收单株20个左右,F4收株系20个左右,F5收株系10个左右,F6收品系5个左右[6]。F3以后符合选种目标的组合内多选,表现一般的少选,表现差的则予以淘汰。

在肥力均匀一致的试验地上,栽培入选单株或株系。创造最佳的生态条件,使不同基因型的植株得以充分表现。早期世代单粒点播、稀植,增加目标单株中选机率;晚期世代密植,接近大田生产,以鉴定群体产量和抗倒性。

2.2.3 多点鉴定,穿梭育种

利用地理上不同生态环境条件,把不同世代育种材料交替在异地种植、选择、鉴定。团队在濉溪五铺、柳孜、铁佛、杨柳实验站和山东嘉祥建立选种圃,对高代材料进行丰产性、抗逆性鉴定;同时,利用我国的优越自然条件,于冬季在海南对杂交材料进行加代和选择。异地加代实践告诉我们:(1)同一品种不同播期对开花影响远较对营养生长的影响小,早播是减少低温对大豆开花结实、延长营养生长期、提高繁殖系数的有效措施。(2)光照长短不是通过光照阶段的唯一条件,较高温度也有促进作用。(3)对育种材料倒伏性选择不宜在海南岛进行。

2.2.4 偶遇或创造胁迫环境,一票否决

杂交组合配好之后,必须依据育种目标进行严格选择。早期世代(F1~F2代)着重对熟期、株高、叶形等质量性状及简单的数量性状进行选择。晚期世代(F3~F6代)着眼于株系间优中选优,着重对叶片大小及空间分布、株型等影响产量的质量性状以及荚数、粒数、倒伏性、抗病性等复杂数量性状的选择。自然偶遇或人工制造生产中可能遇到的不利因素,如风灾、干旱、水淹、病虫害肋迫因子。提高并严格选系目标,对可能给生产造成严重减产的不良性状(如倒伏、抗病性、青棵不实等)实行一票否决[7]。

2.3 目测评分选择优势株(品)系

株行顺序排列,一组合一小区,中间插入对照。株(品)系多排式间比法排列,首尾交替设置对照;排内每隔4~6个株(品)系设置一个对照,相邻两排对照错开。以抗病为前提,抗倒为基础,高产或高产兼优质为目标对育种材料进行选择,淘汰明显不良的后代,集中对优良株行、株系、品系进行目测评分和田间测产、室内考种。于盛花期、成熟期进行目测评分[8]。采取百分制,设定对照种为60分,每5分为一档。株行圃、株系圃以组合为单位进行目测评分,品系鉴定以同块试验田为单位。从对照周边开始,逐行、逐区目测评分,优于临近对照或周边参试材料的适当加分,劣于临近对照或周边的适当减分。变目测定性评价为定量评分,使田间选择有了量化指标。

2.4 注重良种良法配套

团队定株观察大豆叶片与分枝、开花、结荚的同伸关系,不同节位的开花、结荚和荚粒分布,主茎节数、叶片生长期与生育期、单株产量相关性。用e指数曲线拟合夏大豆植株、茎叶干物质积累。针对有苗头的品系,围绕产量形成、肥料运筹和群体构建、免耕覆秸播种,进行试验研究,率先提出磷钾肥后移成综合增产技术,制定轻简栽培技术规程,实现良种良法配套。利用濉科928、濉科998、濉科8号和濉科12等,在五铺农场、宿州大泽、华阳河和山东嘉祥、江苏启东创造了3 750~4 500 kg/hm2的高产典型。

3 经验和体会

3.1 优化组合设计是杂交育种成败的关键

3.1.1 选择同生态区的推广或育成品种作主导亲本效果较好

濉溪县地处淮北平原腹部,与山东省南部、河南省东部和南部、江苏徐淮地区同属黄淮海南片夏大豆品种生态类型区。相同生态区的推广品种或育成审定品种,对当地的自然条件具有较强的适应能力,综合性状一般较好,用它们作亲本,通过两亲本优良性状的累加作用,往往容易获得较理想的杂种后代,杂交育种成功的希望较大。团队所用亲本豫豆21、郑59和郑9007、郑9805为河南省农科院育成审定品种,徐豆12是徐州市农科院育成审定品种,徐8313为徐州市农科院的高代材料,中豆20、中黄13为黄淮地区主栽品种,FK9507-1系开封市农科所从美青眉黄同位素辐射后代系统选育的高产、高油、广适、高抗大豆新品种,后被命名为开豆4号。平豆2号是平顶山市农业科学院从中豆20中系谱法选育的新品种,菏95-1是菏泽市农科所育成审定品种荷豆12的前身。圣豆27在淮北平原中北部选育,在湖北省审定;濉科8号在黄淮南缘选育,通过长江流域国审,实现了大豆新品种选育的跨区域异地推广种植,打破了“百里不引豆”的说法。同时也启示大豆育种工作者不能将选育新品种的推广范围仅局限在自身所在的区域,而应在扩大亲本的利用范围、丰富育种遗传基础的同时,选择不同熟期的后代,以扩大品种审定推广范围[9]。

3.1.2 选用配合力高的材料做亲本十分重要

亲本的配合力并不是指其本身的表现,而是指与其他亲本结合后它在杂种世代中体现的相对作用。选用配合力高的育种材料作亲本,容易育成好品种。配合力的高低,可通过杂交测知。团队通过杂交实践积累资料,选定4个配合力高的亲本:郑59、郑90007和徐豆12、中黄13,育成5个优质、抗逆品种。以高抗、高油中晚熟的郑59为母本,以本地主推品种为父本,育成2个高油品种:郑59×中黄13→濉科12(高油),郑59×徐豆9号→濉科23(高油);以高蛋白的郑90007为亲本,育成2个双高品种:郑90007×中黄13→濉科15(双高),徐豆12×郑90007→圣豆27(高蛋白,双高);以高产、高油的徐豆12为母本,导入高蛋白基因组,育成2个高蛋白品种:徐豆12×菏95-1→濉科9号(高蛋白),徐豆12×郑90007→圣豆27(高蛋白、双高)。

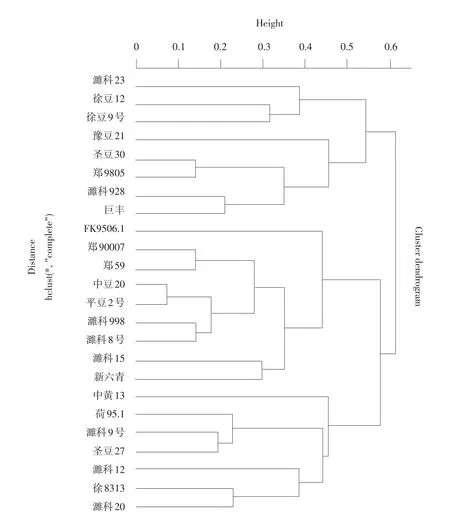

3.1.3 遗传距离较远的亲本杂交容易得到优良的后代

根据育种目标,利用同生态区推广或育成品种,地理上远缘、遗传距离较远的亲本进行组配杂交,有利于克服当地优良品种之间杂交遗传基础贫乏的弱点,后代遗传类型丰富,除有明显的性状互补外,常常会出现一些超过双亲的优异后代[10]。除濉科8号亲本中豆20和平豆2号遗传距离较近外,余亲本间遗传距离均较远(见附图),最远的亲本为郑59和徐豆9号,遗传距离为0.614 035。在挑选亲本时,注意到亲本间的优异等位变异,促使双亲的优异等位基因在子代中聚合;SSR标记辅助选择(濉科928、濉科998和濉科8号与其亲本分别存在25、43和22个多态性SSR标记),创造了两条育种路径。巨丰×豫豆21→濉科928(高蛋白)×FK9507-1→濉科998(高抗)×徐8313→濉科20(高蛋白),中豆20×平豆2号→濉科8号→柳豆108、濉科89,柳豆108、濉科89分别于2014、2017年进入安徽省区试。

附图濉科系列材料及其亲本聚类分析图

3.2 协同创新加快品种育成和推广的必然选择

构建产业主导、企业主体、公益性科技支撑的产学研、育繁推、产供销一体化的研发平台,是加快品种选育和推广的必然选择,也是发展现代种业的必由之路。濉溪县科技开发中心大豆育种起步晚,技术力量薄弱,研发经费投入不足,有必要与本地科技人员合作,补短板;与同生态区育种单位协作,交流种质和中间材料;与国家大豆改良中心和安徽省农科院作物所专家合作,激发创新灵感;与种业企业横向联合,获得研发经费支持,繁推良种。多年来,濉溪县科技开发中心一直在寻求多方合作。2003年4月,发起成立濉溪县大豆产业协会,网络农民专业合作社、农技协、家庭农场等新型经营主体和种粮大户,繁种、示范;建立微信/QQ群,随时开展技术咨询服务。2011年3月,经淮北市委组织部批准,组建“大豆新品种选育及产业化开发”创新团队。同年,加盟黄淮海大豆育种协作网,加入安徽大豆产业技术创新战略联盟。2015年12月,加盟濉溪县种子协会,与柳丰种业、大地种业、双丰种业合作。2016年6月,与南京农业大学、安徽省作物学会合作,共建国家大豆改良中心淮北试验站,获安徽省科协创新驱动助力工程奖补。通过产学研、育繁推、产供销一体化的研发平台,近三年推广濉科系列品种50.2万hm2,增产162 kg/hm2,增产9.2%。

3.3 加强具有突破性的品种选育

优良品种是农业增产的核心要素,是种子产业发展的命脉。新颁布实施的《种子法》,拓宽了区域适应性试验渠道,完善了品种审定制度。品种审定呈井喷趋势,但同质化严重,创新突破性大品种少。要不断加大种质资源搜集、保护、鉴定和育种材料改良、创制力度,采取生物技术与常规育种技术相结合,选育高产、稳产、优质、专用的突破性品种和节水、节肥、节药的绿色品种。扶持种业企业做大做强,扩大推广面积,加快品种更替。