基于ENVI-met模拟的南京典型历史街区微气候数值分析

杨 阳,唐晓岚,吉倩妘,孙梅霞

(南京林业大学 风景园林学院,江苏 南京 210037;2.东南大学 建筑学院,江苏 南京210096)

城市历史街区作为公众活动高度集聚的公共空间,其微气候的质量对市民体验和感知城市有重要的影响。历史街区在形成与改造的过程中,因地制宜地充分考虑了人、城市、建筑、地、水、植物、风、空气等因素,其所处位置、布局形态等因素真实记录了当地环境的微气候数据和原始格局,因而呈现出街区间差异明显的微气候。气象学中通常会根据空间尺度的不同将气候分为大气候、中气候、局地气候和微气候[1]。微气候指的是小尺度范围内的气候状况,包括温度、风速、相对湿度和太阳辐射等气候因子,这些气候因子通常会受到大气与下垫面之间的热过程变化的影响[2]。

20世纪70年代开始,随着可持续发展理念的提出,国际学者展开了室外不同领域微气候的研究。Ferdinando Salata等人通过将模拟输出与实测数据相结合探讨了室外微气候与人体舒适度研究[3];Farzaneh Soflaei等人研究了伊朗传统庭院空间微气候与庭院朝向、规模、比例大小之间的相关性[4];Meredith Martin P等人对旧金山常见的树种对微气候的影响进行了分析[5];Marianna Tsitoura等人量化分析了影响城市夏季露天气候的相关因子[6]。在微气候研究不断发展的当前,针对城市历史街区实证研究显得相对缺乏[7-8],且研究多侧重考虑温度、风速等单一气候要素。为此,本文就南京市老门东历史街区内部不同的四个区域对微气候多因子展开模拟分析,结合实地人体热感觉问卷调查分析,探讨历史街区空间特征与城市微气候关联性,进而为街区微气候环境的优化提供依据。

1 研究区概况与方法

1.1 研究对象

南京位于长江下游,地理坐标为31°14'-32°37'N,118°22'-119°14'E。地处北亚热带季风气候,年降水量1 200 mm,年平均温度15.4℃,年最高温度39.7℃,最低温度-13.1℃。如图1所示,本研究对象为老门东历史街区,位于南京市秦淮区中华门以东,是传统民居聚集地,集中体现了南京老城传统民居的街区风貌。街区北起长乐路、南抵明城墙、东至江宁路,总占地面积约70万m2。选取街区内4块具有典型性的空间作为微气候水平分布的研究样地,并在每块样地内部相对中心位置设置观测点(见图2和表1)。

图1 老门东历史街区研究区域平面图

图2 研究区ENVI-met2D模型及选择样地空间、观测点

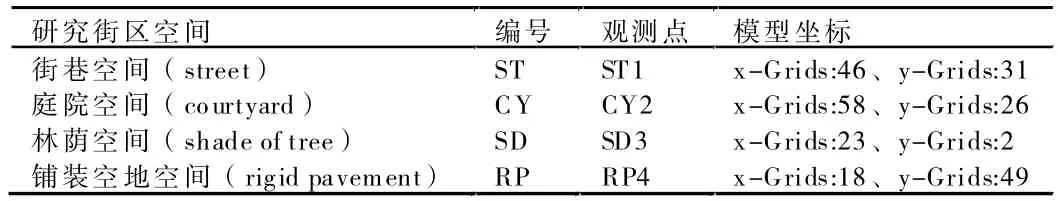

表1 研究街区空间类型和观测点坐标

1.2 模拟软件

本研究选择的Envi-met4.0软件是由德国学者开发的非商业数值模拟软件,是首个在流动力学、热力学及城市气象学等相关规律基础上对城市微气候环境的影响因子进行整体数值模拟的软件。软件主要用于中小尺度模式的城市微气候模拟,模拟结果与实测数据的相关性已得到国内外学者的广泛证实[9-11]。Envi-met软件有以下优点:(1)可同时模拟温度、风速、湿度等参量的空间、时间分布;(2)空间分辨率最小可达到0.5 m,便于展开对小尺度步行街的研究;(3)能够考虑到绿化植被对城市微气候的影响。

1.3 模拟参数

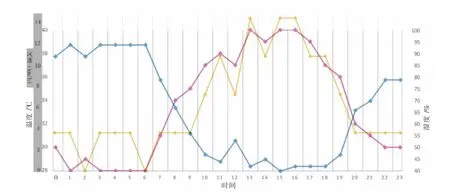

基于Envi-met4.0软件对老门东历史街区在2017年7月23日的微气候展开模拟,模拟时间为0:00-24:00,根据南京气象数据资料设定相同初始模拟气象参数,初始在凌晨0点温度30℃,相对湿度89%,风速3.6 km/h,风向西北。当日最高温度在14点为40℃,最低温度在凌晨3点为28℃(见表2和图3)。

表2 模拟的研究区域基本地理信息

图3 7月23日南京市二十四小时温度、湿度、风速变化

2 结果与分析

对老门东街区的微气候模拟,从微气候各项数值随时间动态变化和水平空间分布角度分析街区内部气象变化信息,各气候要素水平空间分布选择下午变化幅度较大的14点、16点、18点3个时间点,微气候数值输出高度选择接近人体的1.8 m。

2.1 温度时空分布

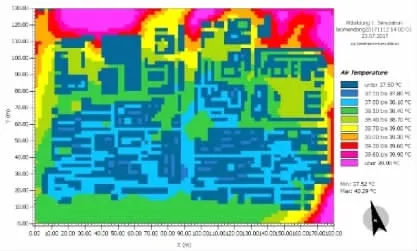

2.1.1 温度水平空间分布

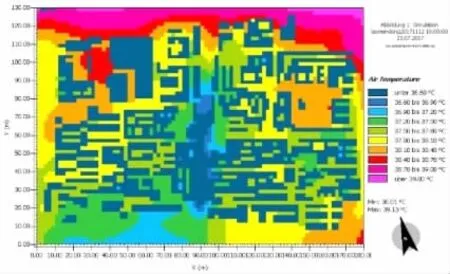

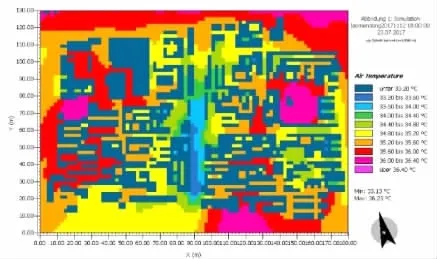

14点、16点、18点街区温度空间分布差别较大(见图4-图6,图中不同颜色表示的温度范围区间不一致,下同)。14点,街区不同空间内部的温度高低分布为:CY<ST<SD<RP;16点、18点,不同空间内部温度高低分布为:ST<SD<CY<RP。CY、ST空间较其他空间温度低,这与历史街区建筑墙体间相互阻挡,使太阳辐射减少,局部小气候特征充分展现有关。

图4 14:00街区内部温度分布图

图5 16:00街区内部温度分布图

图6 18:00街区内部温度分布图

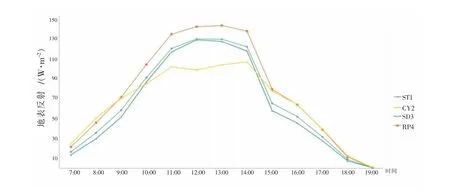

2.1.2 温度随时间动态变化

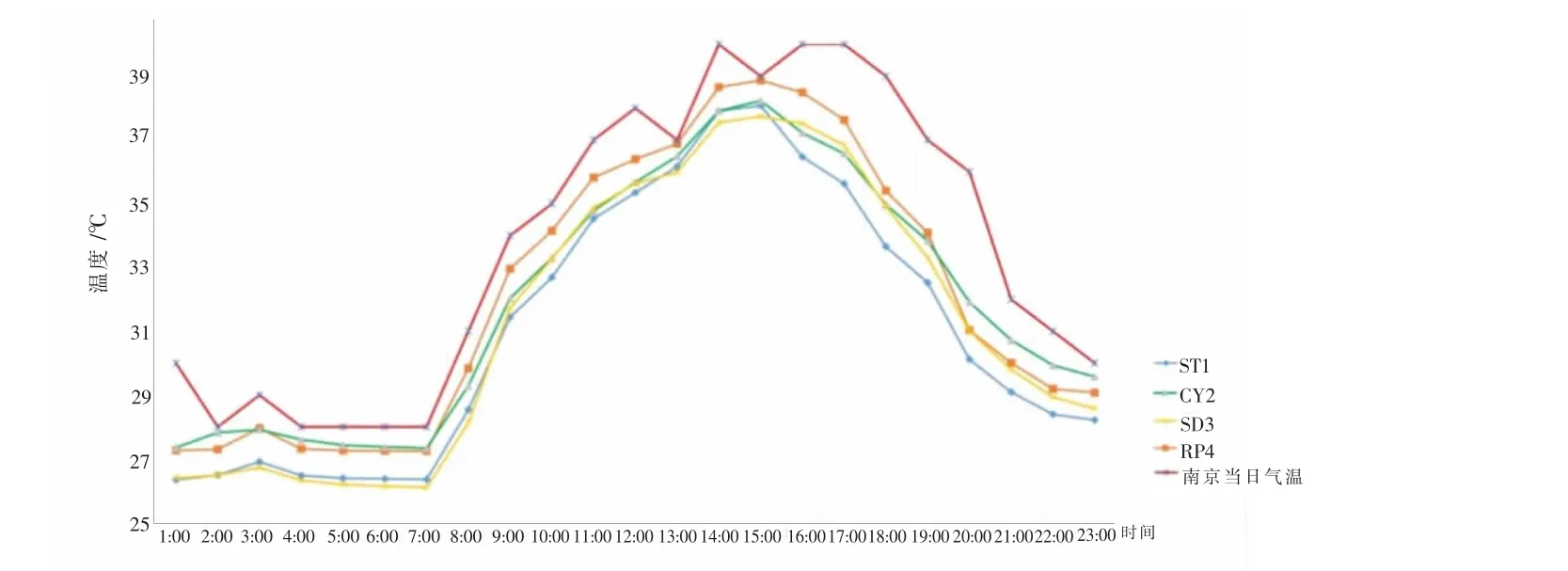

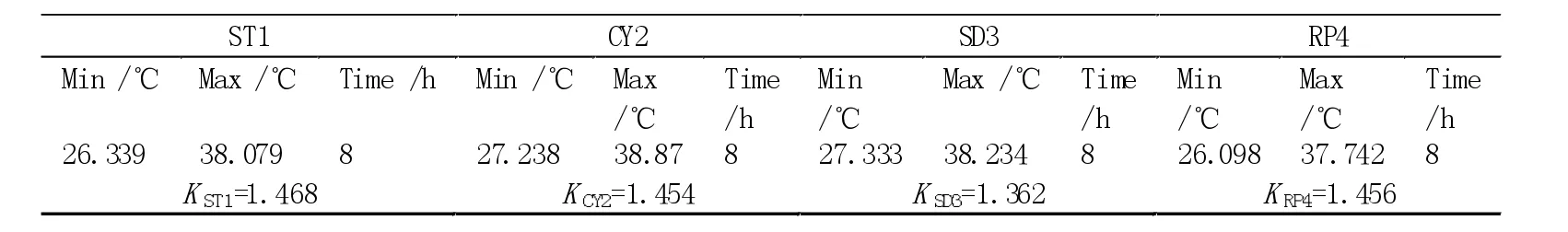

街区在当日1-23点之间温度变化分别是:4个观测点温度均属于稳步增长,最低温度一般都出现在凌晨 0-7点, 在 15点温度同时达到最高值,ST1、CY2、SD3、RP4观测点最高温度分别为:38.079、37.742、38.234、38.870℃,而后随时间持续下降(见图7)。从4个观测点的温度-时间变化走势图发现:ST1温度总体上均低于其他三个观测点(CY2、SD3、RP4);RP4观测点温度白天时段均高于其他三个观测点;4个观测点的温度始终低于南京市当日气温。18点、19点、20点,ST1与南京市当日气温温差达到一天中相对最大值,温差分别为:5.349、4.475、5.884 ℃。

图7 1-23点4个观测点温度变化

使用温度变化率K(K=ΔT/Δt)比较不同空间分布的样点当日温度从最小值升至最大值所用时间的长短。通过计算可得,KST1=1.468、KCY2=1.454、KSD3=1.362、KRP4=1.456。 SD3 的温度变化率明显小于其他三者,这与其空间区域绿地植物群落配置丰富,绿化较好,温度波动幅度较小有关。

表3 各观测点温度变化速率

2.2 风速时空分布

2.2.1 风速水平空间分布

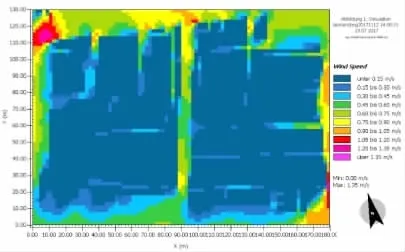

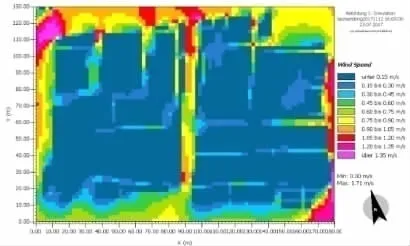

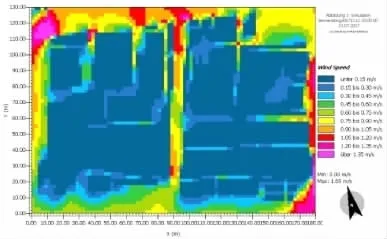

从3个时间点风速水平分布上来看,街区不同空间内部的风速高低分布为:CY<RP<SD<ST,且4个空间风速差别较大(见图8-图10)。CY内部风速最低,始终接近于无风状态;ST内部风速始终保持较高状态,其内部局部红色区域为整个街区风速最高点。

图8 14:00街区内部风速分布图

图9 16:00街区内部风速分布图

图10 18:00街区内部风速分布图

2.2.2 风速随时间动态变化

从风速随时间变化来看,4个观测点风速变化幅度都比较小 (见图11),ST1风速变化范围为0.509~0.709 m/s;CY2 风速变化范围为 0.002~0.005 m/s;SD3 风速变化范围为 0.385~0.507 m/s;RP4 内部风速变化范围为0.309~0.512 m/s。ST 1风速始终比其他3个观测点高,风速始终最大,且风速始终大于0.5 m/s;CY2风速始终最低接近0 m/S。SD3与RP4风速相接近。16点、18点4个观测点的风速差别较大;18点,ST1与CY2风速差值达到最大值0.700 m/s,ST1与RP4点风速差值为0.221 m/s,接近RP4点风速值50%。

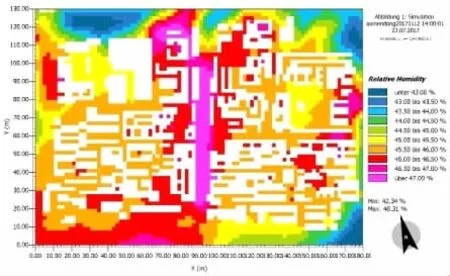

2.3 相对湿度时空分布

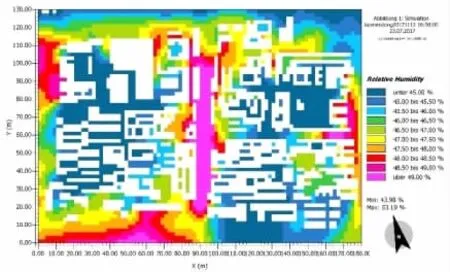

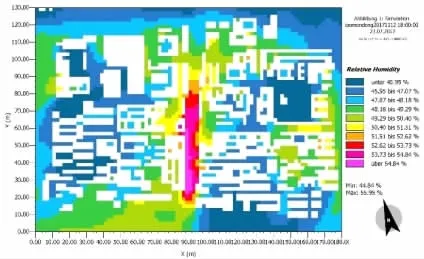

从3个时间点相对湿度水平分布上来看,街区不同空间内部的相对湿度高低分布为:ST>SD>CY>RP,且各区湿度差别较大(见图12-图14)。ST内部相对湿度在整个街区中始终保持较高值,这与巷道狭长结构受到建筑墙壁遮挡,太阳辐射较少,空气中水分蒸发较少有关。其他三个空间区域中,SD空间也保持较高的相对湿度。

图11 1-23点4个观测点风速变化

图12 14:00街区内部相对湿度分布图

图13 16:00街区内部相对湿度分布图

图14 18:00街区内部相对湿度分布图

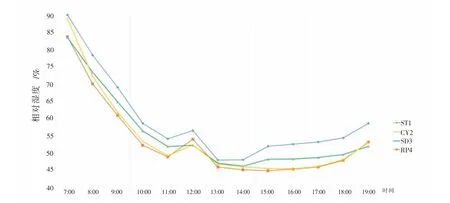

如图15所示,7-19点4个观测点相对湿度动态变化趋势均为先快速下降,至14点达到一天中最低值,随后缓慢上升的状态。ST1相对湿度始终比其他三个观测点较高,17点,ST1与RP4相对湿度差值达到一天中最大值,相差7.22%。RP4相对湿度总体上为4个观测点中最低点。

图15 7-19点4个观测点湿度变化

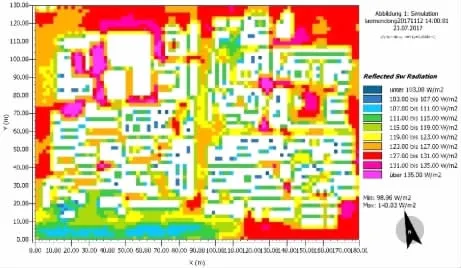

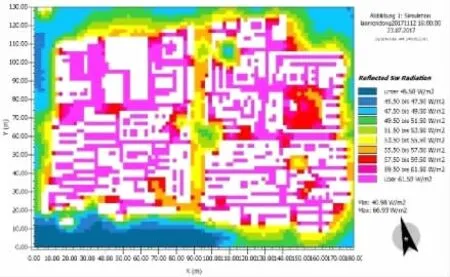

2.4 地表反射太阳辐射时空分布

如图16-图18所示,14点地表反射太阳辐射量分布为:ST内部的地表反射太阳辐射强度约119~127 W/m2,CY 内部约 103~111 W/m2,SD 内部约 107~111 W/m2,RP 内部约 127~135 W/m2。 16 点、18 点各空间地表反射太阳辐射显著降低。 16 点各空间内部地表反射太阳辐射分别为:ST(51.5~55.5 W/m2)、CY(61.5~66.9 W/m2)、SD (45.5~49.5 W/m2)、RP (61.5~66.9 W/m2);18 点各空间内部地表反射太阳辐射分别为:ST (8.00~10.00 W/m2)、CY(11.00~12.04 W/m2)、SD(7.00~8.00 W/m2)、RP(10.50~12.04 W/m2)。

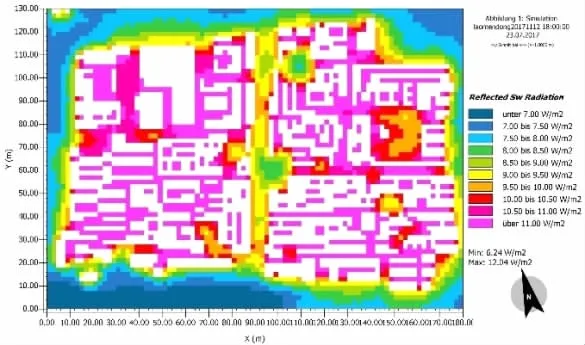

白天时段的7-19点,4个观测点地表反射太阳辐射整体呈先上升后快速下降的趋势,13点左右各观测点达到一天中地表反射太阳辐射最大值 (见图19)。RP4地表反射太阳辐射整体上大于其他3个观测点,ST1、CY2反射辐射始终低于RP4。10点-14点时间段CY2观测点地表反射太阳辐射明显低于其他3个,这与历史街区庭院规划比较密集,空间较小,所有墙相互紧靠,四周围合,暴露在阳光下的面积较少原因有关。

图16 14:00街区内部地表反射太阳辐射分布图

图17 16:00街区内部地表反射太阳辐射分布图

图18 18:00街区内部地表反射太阳辐射分布图

图19 7-19点4个观测点地表反射太阳辐射变化

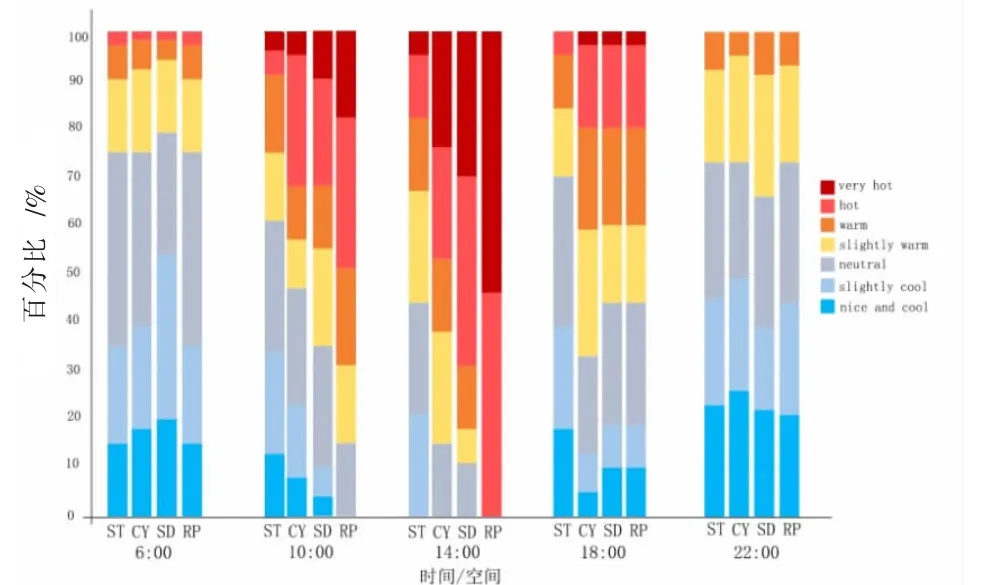

2.5 室外访问调查分析

7月23日,进行室外调查访问,分5个时间点、在4个空间区域共收集到1 200份问卷(各时间点各研究区分别50份),问卷的主要内容是人体热感觉温度投票。考虑夏季季节气候,将投票等级分为7级,分别为:很热、热、温暖、一般温暖、正常、一般凉快、很凉快。受访群众中女性占53%,青年人(<25岁)占68%。为保证问卷科学性,筛选掉不正常的问卷,将每一时间点投票的中第25%和第75%外的的样本评估为离群值并剔除。最后,有1 879样本进行进一步分析,每个时间点的样本数量为:6点 413份(22%),10点 357份(19%),14点 338份 (18%),18点 432份 (23%),22点 338份(18%)。4个区域室外群众主观热感觉感受分布见图20。6点、22点4个空间群众体感热感觉大致一致,街区热感觉整体比较凉爽。10点、14点、18点群众普遍认为铺装空地热感觉较热,14点所有群众均认为铺装空地热感觉过热。5个调查时段,群众均认为巷道空间是4个调查空间中热感觉更凉快的区域(见图20)。

图20 当日不同时刻不同区域热感觉投票分布

3 不同空间区域与微气候关联性讨论

在综合模拟分析,并问卷访问调查街区微气候4块样地时间和空间分布特征的基础上,从巷道空间、庭院空间、林荫空间、铺装空地空间角度研究不同空间区域之间微气候的差异。

3.1 巷道空间

老门东街区巷道东西两侧均为民居建筑的墙面,墙体高度超过10 m,两面墙相互平行形成相互遮挡,有效地减少了地表面接收的太阳辐射热量,对于降低巷道内部温度,防止巷道夏季温度过高有着重要作用。模拟的结果:一天中ST1温度总体上均低于其他三个观测点(见图7)正是对这一现象的反应。14点后ST1地表反射太阳辐射陡然下降说明:巷道细长狭窄的空间,建筑墙体间遮挡有效地减少了太阳辐射的热,对太阳的遮挡,降低了建筑与巷道地面的再辐射。在一天中绝大多数的日照时间里,巷道大部分区域可以完全躲避太阳的直射,只有在中午时段,太阳高度角较大时,阳光方可以直接照射入巷道内。

巷道朝向对内部的微气候变化起到很大的影响,由于城市地理位置的差异,不同的城市存在不同角度的热轴,当巷道朝向接近热轴时,会导致街道内部温度升高[12]。老门东巷道由于其朝向为南偏东17°,避开了南京城市西南向热轴且与夏季盛行东南向风相近,使得巷道内部整体风速相对较高(见图11)。巷道狭长南北通透的格局,能够满足街区通风的需求,这些因素对降低内部温度有着重要作用。问卷调查显示所有受访群众均认为巷道空间是街区人体热感觉最凉快的地点,说明群众生活体验的主观感受与模拟结果相一致。

3.2 庭院空间

老门东历史街区为传统民居,庭院规划比较密集,民居庭院空间比较小,所有墙相互紧靠,且庭院四周围合,暴露在阳光下的面积较小。在一天大多时间里,庭院的墙壁对阳光的遮挡尽可能降低了太阳辐射对地表的直接加热,这与模拟的结果(见图16)地表反射的太阳辐射变化在10-14观测到CY2数值远小于其他3个观测点相一致。温度空间分布标明庭院内部温度始终比室外铺装空地温度低,受访群众的热感觉人体感受结果与此相同(见图17)。街区天井式庭院空间具有良好的微气候调节能力,周围的墙壁具有良好的保温隔热性能,墙壁的材料多是黏土砖、土、木材和天然石块,这些材料本身的性能具有良好的热稳定性和恒温特性。同时,居民习惯在庭院内布置绿化植物,这进一步对内部微气候有良好的调节作用。值得注意的是,庭院的通风与其他空间相比并不是十分理想,由于空间围合,布置紧密,内部风速为整个街区的最低点,且接近于无风状态(见图11)。

3.3 铺装空地空间

白天时段,铺装空地空间温度、地表反射太阳辐射均保持较高的状态,内部相对湿度处于较低状态。铺装空间由于较为开敞,四周遮挡较少,太阳辐射较多,夏季局部温度较高。白天时段,问卷调查的人体热感觉温度相对过热(见图17),区域人体度舒适度较差。这些空间,夏季应适当增加遮阴空间,如提供伞亭、遮阳亭,且可以通过设施增加局部空气湿度,增添绿色植物的做法来调节局部过热的微气候环境[13]。

3.4 林荫空间

城市街区中,林荫空间是一个良好自然调节器,具有调节和改善局部微气候的作用[10,14]。图19显示白天日照时段,SD3<ST1<RP4,SD3观测点由于有高大的乔木枝叶,形成的浓荫能都遮挡太阳的直接辐射和路面、墙体和构筑物的反射热。同时,植物叶片大量蒸腾水分,吸收和消耗太阳辐射热,对环境能够进行有效降温,缓解城市热岛现象,所以室外有成片植物的区域温度明显比铺装空地温度低。成片乔木和绿地结合的场地的空气温度比较其他单片草地、单棵乔木具有更好调节微气候的作用,局部空间的温度更低(见图4-图6)。乔灌草结合的树荫地绿化空间较其他单一组合、人工硬质铺装地空间在夏季具有更好调节热环境的作用。

4 结语

城市步行街的微气候环境一方面受到街道所处周边环境的影响,另一方面街道本身的空间形式特征对于街道的微气候影响也较大。利用Envi-met软件模拟分析步行街空间形式与微气候环境的关联性,数据显示街区不同空间性质、结构、分布均对内部的微气候要素产生一定的影响。本研究针对具有一定典型性的城市历史街区的微气候进行了相关模拟,对夏季微气候进行了24小时的逐时监测,同时结合大量问卷调查数据,得出街区不同空间微气候具有不同效应的结论,对不同空间与微气候关联系进行了深入分析。在今后的研究中,从试验设计的真实准确和操作的角度出发,可采用ENVI-met模拟软件与实测相结合的方式对历史街区不同空间的微气候进行更加详细研究。考虑一年四季气候的变化,还应对其他季节街区的微气候进行模拟、实测研究,同时还应加长分析研究区域微气候的天数,综合评估分析。采用实测数值与模拟数值研究相结合,并加入问卷调查形式验证城市历史街区微气候效应的科学性,为进一步优化和改善城市街区微气候环境提供相关策略。