X线相衬CT成像显示人体胆道闭锁样品微脉管结构

孙梦燏,吕文娟,赵新颜,秦莉莉,胡春红*

(1.天津医科大学生物医学工程与技术学院,天津 300070;2.首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心,北京 100050)

胆道闭锁(biliary atresia, BA)是一种伴有进行性肝纤维化和肝内外胆管淤积的胆管炎性疾病,常发生于出生后3个月内婴儿,病情严重时可迅速进展为胆汁性肝硬化(biliary cirrhosis, BC),导致患儿死亡。早期诊断对BA后续治疗具有重要意义,越早进行胆汁引流,术后效果越好,同时也越有利于进行肝移植手术[1]。在BA发病早期,小叶间胆管显著增生;随着病情发展,逐渐出现小动脉增生,并伴有动脉壁增厚,胶原大量增生,纤维化形成,最终原有胆管消失[2]。因此,分析脉管变化对诊断BA十分重要。目前研究BA的脉管结构变化通常基于肝脏组织切片,但该技术取样面积小,存在取样误差,需多次取样,且对脉管仅限于在2D层面进行观察[3];传统X线、超声、CT等临床常用的影像学检查技术则因存在空间和衬度分辨率较低的局限性,无法反映肝组织内的细微病理变化。X线相衬CT(phase-contrast computed tomography, PCCT)通过X线透过样品的相位移动信息进行成像,与传统X线吸收CT成像相比,可实现对软组织内部结构的清晰显像,并能够与3D可视化技术结合,获得高分辨率的软组织内部3D结构图像。随着近年来的发展,该技术已应用于多种疾病的显微结构分析研究[4-8]。本研究采用PCCT对离体BA组织进行成像,分析BA的脉管显微结构变化。

1 材料与方法

1.1样品制备 4份人体BA样品(1~4号样品)由首都医科大学附属北京友谊医院肝病研究中心提供,本研究经医学伦理委员会审核批准并在征得患儿家属同意后取材。4例BA患儿均接受肝移植手术,其中男3例,女1例,分别为8、4、5和12月龄;术后离体BA样品以磷酸缓冲液冲洗后,置于4%中性甲醛溶液中固定保存。PCCT扫描前,将样品切成厚 5 mm、宽约6 mm的块状组织;考虑到成像时间较长,如样品处于浸润状态,则组织内水分蒸发可引起组织变形,产生大量运动伪影,并对后续图像校轴产生严重影响,难以实现微小脉管的准确成像,本研究对BA样品进行梯度脱水,乙醇浓度分别为50%、70%、80%、95%、95%、100%和100%,每次间隔2 h,使其充分干燥,以此消除样品变形对成像效果的影响。

1.2PCCT成像 采用上海同步辐射光源BL13W1线站进行成像实验,成像装置由2块平行摆放的单色晶体、旋转样品台和探测器组成,见图1。探测器分辨力为3.25 μm,X线能量设为16 keV,探测器距离样品25 cm,曝光时间0.5 s。PCCT扫描时,将装有人体BA样品的锥形管固定于样品台并旋转180°,拍摄 1 080张投影图,每间隔120张扫描2张背景图,共采集20张背景图,而后关闭光源,采集10张暗场图。

图1 PCCT成像装置示意图

1.3图像处理 首先利用背景图和暗场图对PCCT投影图进行校正,并以相位恢复方法对校正后图像进行去噪处理和相位信息提取;而后采用滤波反投影算法重建,将重建获得的图像数据导入Amira 6.3 (FEI, Thermo Fisher Scientific, Bordeaux, France)软件分别进行体绘制,实现人体BA样品整体3D重建。同时,利用阈值分割和区域生长算法实现对肝动脉、胆管及增生胆管、门静脉等脉管的区分。

1.4组织病理学检查 完成PCCT成像实验后3个月内,对样品进行常规脱水和石蜡包埋,4 μm连续切片,经平滑肌细胞抗体(smooth muscle cell antibody, SMA)、细胞角蛋白19抗体(cytokeratin 19, CK19)免疫组化染色及苦味酸天狼星红染色后,于光镜下观察。

2 结果

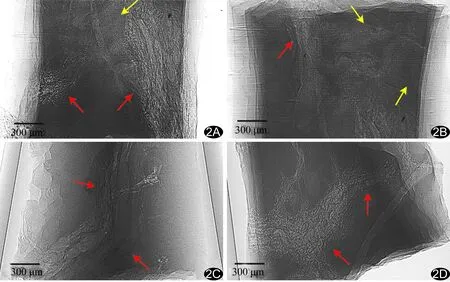

2.1PCCT投影图 人体BA样品PCCT投影图见图2。在不使用对比剂的条件下,PCCT投影图可清晰显示直径为20 μm的微脉管,汇管区内可见多条脉管伴行,但大小脉管交叠,难以区分脉管类型。

图2 人体BA样品PCCT投影图 1、2号样品(A、B)肝实质中存在大量粗糙的颗粒状结构,1~4号样品(A~D)中汇管区均可见明显的脉管伴行 (红箭示脉管伴行,黄箭示颗粒状结构)

2.2CT重建图像与病理图对照 人体BA样品滤波反投影算法重建图像及相应的病理图见图3。PCCT投影图经滤波反投影算法重建后,可清晰显示汇管区周围密集的增生脉管的腔状结构。人体BA样品中,动脉形态未见明显异常,呈现圆形或椭圆形;胆管管腔轮廓存在明显起伏呈现波浪状;门静脉血管破裂,内壁组织如絮状分布,难以观察到其管腔结构。对比CT重建图像及相应的SMA、CK19免疫组化染色及苦味酸天狼星红染色病理图,可见PCCT图像所示汇管区脉管结构与病理图所见相符。

2.3微脉管3D重建图像 通过对CT重建图像进行体绘制,获得人体BA样品汇管区脉管3D结构(图4A、4B),其中可见明显大脉管伴行,汇管区周围存在大量细小的新生脉管,并成环状连接。选取420×830×240像素长方体区域(图4A)对不同脉管类型进行区分后,分别获得肝动脉(红色脉管,图4C)、胆管及增生胆管(绿色脉管,图4D)、门静脉(黄色脉管,图4E)的3D结构,可见胆管增生并连接成环(图4D),包绕汇管区内血管束形成网状结构,门静脉因管壁发生破裂且受其他脉管挤压而结构异常(图4E)。对照相应病理图,发现3D重建图像所示血管及胆管结构与组织病理学所见相符。

3 讨论

BA是新生儿肝内外胆道系统闭塞引起的最严重的消化系统疾病之一,其主要组织学特征包括小胆管增生、胆管淤积和汇管区炎性细胞浸润,而多核巨细胞样变、肝实质局灶性坏死和髓外造血等表征较少见[2]。胆管增生被认为是鉴别BA与其他胆汁淤积症的高特异性及高敏感性的指标[9]。本研究通过PCCT技术对离体BA组织进行成像,同时结合3D可视化技术观察离体BA组织内微脉管的3D结构,并基于脉管的3D结构特征对人体BA样品中肝动脉、胆管及增生脉管、门静脉进行区分;所得结果均与组织病理学检查相符,提示PCCT可用于肝脏内不同类型脉管的成像;但由于PCCT成像角度与病理切片包埋角度难以完全相同,CT图像与组织病理学检查往往存在些许差别。

图3 人体BA样品PCCT滤波反投影算法重建图像及相应病理图 A~C.分别为第421层(A)、455层(B)及550层(C)重建图像; D.图A对应的SMA染色病理图(×40); E.图B对应的CK19染色病理图(×40); F.图C对应的苦味酸天狼星红染色病理图(×40) (红箭示动脉血管;绿箭示胆管;黑箭示纤维组织)

图4 人体BA样品3D重建图像 A.汇管区体绘制重建图像; B.脉管分割整体图像; C~E.分别为肝动脉(C)、胆管及增生胆管(D)、门静脉(E)3D重建图像 (白箭示增生胆管的环状结构;红箭示门静脉形态异常)

有关BA组织的影像学特征研究通常基于超声检查,但因声像图空间分辨率较低,超声医师主要依靠胆囊形态对BA进行诊断,难以实现早期诊断,还可能出现误诊为乳肝的情况[10]。目前传统X线、CT、超声等临床常用的影像学技术尚无法对<200 μm的微观结构成像。PCCT不同于传统CT成像技术,系根据X线穿透样品时的相位改变信息进行成像,相位衬度变化约为吸收衬度变化的1 000倍,在生物软组织成像方面具有优势[11]。近年来,PCCT技术已广泛应用于研究各种软组织的影像学特征。Xuan等[5]应用PCCT技术对大鼠肝纤维化组织进行成像,重建后获得3D微观结构;通过与病理切片对照,证实PCCT技术诊断大鼠肝纤维化具有较高的敏感度、特异度及准确率。本研究发现,利用PCCT可对直径仅为20 μm的微脉管清晰成像;对比观察PCCT图像与相应病理图,发现滤波反投影算法重建图像中门静脉血管壁破裂,内壁成絮状分布或堆叠在一起,原有胆管轮廓出现褶皱(图3B、3E);3D重建结构中也发现胆管表面出现褶皱,新生胆管连接具有明显的成环趋势,在门静脉、肝动脉和原有的伴行胆管外周连接成网并与之伴行延伸(图4D)。

本实验属基础研究,仍存在一些缺陷:①采用离体样品进行PCCT成像,需对人体BA样品进行冲洗和干燥,难免导致脉管变形;②样品量较少,未对微脉管进行定量分析。此外,与临床常用的传统X线、CT、超声等成像技术相比,PCCT成像视野较小,仅为6 mm×5 mm,且对光源的单色性要求较高,这在一定程度上限制了其推广应用,但目前基于常规X线管的PCCT大视野成像研究已取得一定进展[12-14]。

综上所述,通过PCCT及其图像后处理技术可实现对人体BA样品中微脉管的成像,并可清晰显示离体BA组织中肝动脉、胆管及增生胆管、门静脉的2D和3D结构特征,同时对不同脉管进行区分。