解析广东音乐《月圆曲》

曹佳望

摘要:作为新兴地方乐种,广东音乐一直拥有其他地方音乐少见的多元性与开放性。从广东音乐诞生至流行的年代来看,这种多元与开放主要是受到了西方文明的影响,具体表现为在音乐载体上打破了传统与西洋乐器之间的界限,同时在音乐体裁与表现手法上又借鉴了西方作曲技法。黄锦培先生的《月圆曲》就是一个典型例证,作品借用了“圆舞曲”这一体裁来表现中式曲调及情感意境,为听众带来极美的享受。本文试从音乐的结构、调性、意境等方面对《月圆曲》进行分析,并对其审美意象与文化内涵进行了思考。

关键词:广东音乐分析 审美意象 岭南文化

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2018)11-0006-04

一、黄锦培与《月圆曲》

黄锦培出生于1919年,祖籍广东惠阳。从小在新加坡长大,受其兄长影响,喜爱音乐,幼时便学唱粤剧,因其天资聪颖,至少年时期已会多种乐器,吹拉弹唱均有涉猎。黄锦培于中学时代回国读书,16岁便考入南京中央广播电台工作,于国乐组演奏二胡、扬琴等乐器。后因工作需求,黄锦培开始学习作曲,师从国立音乐学院院长吴伯超先生。期间,他于图书馆大量借阅英文原版作曲理论书籍及乐谱,为日后的音乐创作打下了扎实的理论基础。战争年代,黄锦培辗转多地,先后于电台、部队工作,其音乐经历多与作曲相关,直至新中国成立,黄锦培定居广州,开始主要研究广东音乐理论、创作、演奏与教学。

《月圆曲》作于20世纪50年代初期,不同于传统广东音乐,熟知西方作曲技法的黄锦培使用了“圆舞曲”体裁创作,并沿用中国传统调式,使音乐兼具中西情趣,独具一格。

二、《月圆曲》的音乐形态分析

(一)《月圆曲》的音乐结构

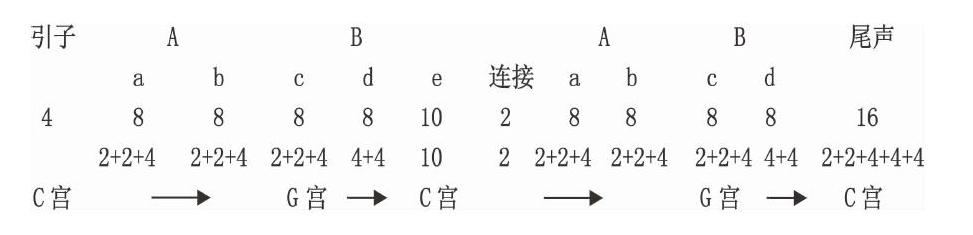

《月圆曲》由两个大乐段构成,相当于西方的并列单二部曲式,全曲由引子、主体乐段与尾声组成,其音乐结构图示如下。

乐段A由a、b乐句组成,每句8小节,句法结构均为2+2+4,工整对称。乐句b是乐句a的承接,乐段结束音落在调式主音宫,完满终止,收拢乐段。

乐段B使用了新的音乐材料,由3个乐句组成,非方整乐段,与乐段A形成对比。乐句d的句法结构为4+4,相较之前的乐句发生了变化,旋律愈趋绵长。乐句c则一气呵成,不可分割,音符更浓密,音乐情绪更为饱满。乐段B落在徵音,开放式乐段,无结束感,为接下来音乐从头反复做了准备。两小节连接之后,音乐返至A乐段重复一遍,直至乐段B的乐句d,再接入尾声。

尾声材料由乐段A的材料演化而来,句法结构为2+2+4+4+4。尾声部分的第8小节,音乐已经落于宫音,后面8小节的两次重复作为补充加强了乐句的结束感。

《月圆曲》的音乐结构是中国传统音乐的“起、承、转、合”方式。乐段A的两个乐句为“起”“承”关系;乐段B开始音乐的材料、调性都发生了变化,此为“转”;按照传统结构“转”应该下接“合”,但是曲作者安排了一次反复,使音乐结构变为“起”“承”“转”“起”“承”“转”“合”,这使得乐曲更加完整,并让人对尾声部分充满期待感。

(二)《月圆曲》的音调特征

《月圆曲》使用了C宫调式,交替G宫调式,使音乐多了一抹色彩变化。

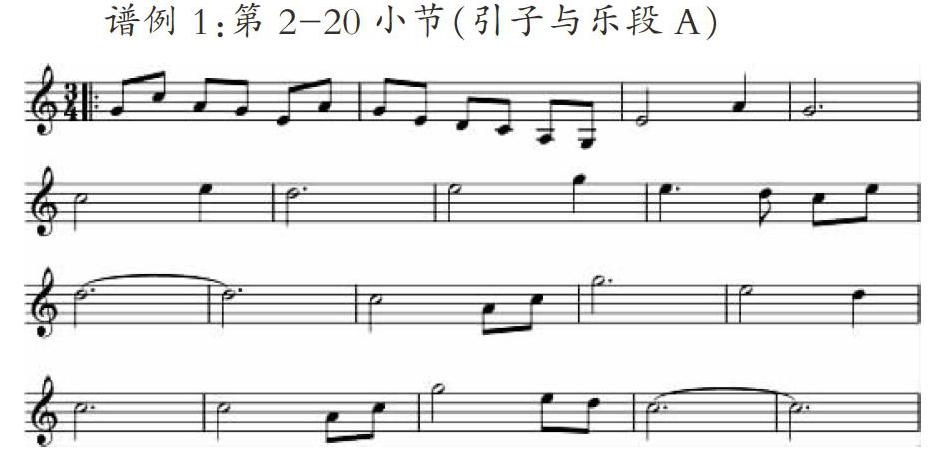

谱例1:第2-20小节(引子与乐段A)

乐曲的引子由C宫调五声音阶的主干音发展而来,圆舞曲的三拍子节奏典雅柔和,营造出朦胧优美的意境。A乐段由两个句子组成,工整均衡,气息绵长,情感细腻。音乐旋律线条从低至高,又迂回至再一次走向高处,形成婉转柔美,一咏三叹的效果。

谱例2:第21-36小节(乐段B)

B乐段开始转入G宫调六声音阶,以徵代宫,并使用了新的音乐材料,跟A乐段形成对比。乐句c由低音开始逐渐往上走,高胡演奏带出丝丝滑音,委婉清丽。這一段旋律走向呈抛物线状,音乐情绪在起伏间又回到低处,些许怅然。

谱例3:第37-46小节(乐段B)

全曲的音符从乐句e开始趋于浓密,37-40小节之间有几次大跳,呈波浪型。此时音乐转回C宫调,情绪高涨,与乐句d形成对比。41小节开始,旋律回至绵长,音乐逐渐平稳,乐句落在徵音,半终止结束,音乐从头反复并接入尾声。

尾声的音乐材料源于乐段A,与音乐开始处遥相呼应。最后乐句反复三次,音乐愈趋宁静祥和,犹如沉静的月色般美好。全曲落音在宫,形成完满的终止感。

《月圆曲》的音乐结构与旋法不同于传统广东音乐,但听来仍有粤式情调,笔者认为主要有两个原因:一是作品使用了广东音乐特色乐器高胡演奏,极具地方风味;二是作品从C宫调转至G宫调时,暗合了广东音乐“正线”“反线”的音调。值得一提的是,尽管作曲家采用了传统五声音阶与六声音阶创作主旋律,但在乐曲实际演奏时伴奏部分采用了西方调式的主属进行,使作品兼具西方音调色彩。

(三)《月圆曲》的体裁特征

《月圆曲》使用了圆舞曲体裁,圆舞曲又称“华尔兹”(waltz),是舞曲中一种重要的音乐形式,起源于奥地利北部一种三拍子的民间舞蹈。圆舞曲的旋律流畅轻盈,男女随之翩翩起舞,十分典雅。圆舞曲的节奏有很强的弹性,通常第一拍较强,即“强弱弱”,同时,这种节奏型会不断地在音乐中重复。这跟圆舞的特征相关:“男女相拥而舞,一面伴有重心移动而旋转,一面踩着舞步而滑行,犹如波浪,时起时伏,甚为惬意。”①《月圆曲》的伴奏声部就出现了这种节奏型,从引子贯穿全曲:

谱例4:

这一三拍子节奏型(强弱弱)通常由弹拨乐声部演奏,之后引入高胡独奏旋律。弹拨乐声部为柱状节奏型,高胡主旋律呈线状,流畅优雅。在交谊舞盛行的年代,《月圆曲》一度作为伴舞音乐在舞厅播放,后来随着多种音乐形式的兴起,加之交谊舞的热度减退,《月圆曲》又回归到纯粹的音乐活动中了。

三、《月圆曲》的审美意象

《月圆曲》借月抒怀,柔婉含蓄,缱绻缠绵,体现了一种中国文人式审美情趣。自古以来,明月便是文人骚客吟诵寄情的对象,从《诗经·国风·月出》的缱绻之情到苏轼《水调歌头》的哲理思索,“明月意象”在中国古典文艺作品中屡见不鲜。康德曾说:“审美意象是一种想象力所形成的形象显现,它从属于某一种概念,但由于想象力的自由运用,它又丰富多样,很难找出它所表现的是某一种确定的概念。”②中国的“明月意象”犹是如此。明月在中国文化中涵盖乡愁、情爱、圆满、永恒、高洁、凄楚、哲思、神秘主义甚至天人合一等多种意蕴,人们寓情于景,将内心与明月交相辉映。

香港演艺学院余其伟教授曾于上世纪70年代末采访黄锦培先生有关《月圆曲》创作事宜,该曲灵感源自“月上柳梢头,人约黄昏后”之诗境,全文如下:

去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。

今年元夜时,月于灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。

上阙忆往昔之美好,良辰美景,两情相悦;下阙笔锋一转,物是人非,凄楚之情涌上心头。黄锦培早年辗转多地,又历经战乱离别之苦,直至解放后定居广州才稍为安定。《月圆曲》创作于上世纪50年代,正是作者事业、生活稳步上升期,上阙“月上柳梢头,人约黄昏后”之诗境寄托了作者对美好生活的期待与向往。然而,从音乐本体来看,常行至高处又缓缓而落,犹如叹息,带着惆怅之绪,纵然花好月圆,仍流露出丝丝感伤。此外,音乐调性的交替亦表明了作者的情绪变化,从开始的甜美到中段的忧郁,结尾处音乐转回大调,情绪逐渐平稳,暗示着作者对未来的隐隐期待与憧憬。黄锦培一生漂泊不定,从少年时期开始便四处奔波,晚年时期移居加拿大,客居他乡,所幸他向来达观,从不刻意做什么或不做什么,一切随机随缘。③这种人生态度可从《月圆曲》中一览无余,音乐的起伏与内在思绪的涌动好比人生与月相,即便历经悲欢离合与阴晴圆缺仍心怀愿景。

《月圆曲》的“明月意象”交织着浪漫、怀念、怅然、希冀之情,同时又寄予了作者对人生的思考,引人共鸣。

四、《月圆曲》的文化内涵

《月圆曲》作为广东音乐,大胆使用了圆舞曲体裁及西方曲调创作,在传统地方乐种中实属罕见,这不仅体现了曲作者黄锦培深厚的音乐修养与中西兼容的文化理念,更重要的是从深层映射出了广东音乐乃至岭南文化的内涵——开放多元、兼容并蓄。

纵观岭南地区的发展历程,外来文化书写了浓墨重彩的一笔。由于天灾人祸,岭南地区出现过多次移民浪潮,带来了各地文化。其次,岭南地区地处东亚大陆边缘、南海之滨,免不了要发生与其他外域文化的碰撞和交会,形成一种开放的文化心态,呈现出与较为封闭的内陆文化有明显不同的性质。④得天独厚的地理位置与自然环境,加之本土文化、中原文化和海外文化的融合,形成了独具特色的岭南文化。孕育于珠三角地区的广东音乐充分继承了岭南文化的开放性、包容性与多元性,一方面广泛吸收我国传统音乐文化的养料,甚至包含西方音乐文化的某些因素,同时又保持了一种折衷东西,融汇古今的变革精神。⑤

20世纪初,西洋音乐理论传入中国,国内音乐家们开始探索一条新的道路,将西方作曲技法融入中国音乐的创作之中。广东音乐大师吕文成的《醒狮》一曲,就采用了自然大调与进行曲风格创作;陈文达的《迷离》则使用了三拍子,大調式与带再现的三段体结构。这些作品从调式旋法和音乐结构上都与早期广东音乐大相庭径,带有明显的西化倾向。此外,广东音乐还大胆引人了西洋乐器演奏,后来更是出现了融合西洋爵士、摇滚节奏的“精神音乐”。⑥基于这种文化背景,黄锦培于20世纪50年代创作的《月圆曲》并非反叛或标新立异,而是对广东音乐精神以及岭南文化内涵的一脉相承。

从乡土气质到文人审美,广东音乐以其多元的色彩成为中国民间音乐中一道独特的风景。从中,我们既能看到岭南文化对于广东音乐和广东籍音乐家的滋养,同时更能从广东音乐作品中体会到岭南文化开放多元、兼容并蓄的内涵。

五、结语

《月圆曲》诞生以来,一直在舞台上盛演不衰。作品从音乐形态上融汇中西,使用圆舞曲体裁和中国传统调式创作;在音乐审美上取“月上柳梢头,人约黄昏后”的意境,体现了作者黄锦培的人生经历以及对美好生活的企盼。这种折衷东西、融汇古今的创作方式和音乐意境既是广东音乐多元色彩的体现,亦是岭南文化开放包容的印证。

注释:

①岳云海:《浅谈圆舞曲的发展》,《黄河之声》,2012年第13期。

②康德:《判断力批判》,宗白华译,北京:商务印书馆,1964年版。

③王少明:《永远漂泊的缪司——访黄锦培教授》,《星海音乐学院学报》,2005年第1期。

④李权时,李明华,韩强:《岭南文化》,广州:广东人民出版社,2010年版。

⑤陶诚:《广东音乐研究》。

⑥“精神音乐”是指20世纪30-40年代,广东音乐演奏呈现的一种特殊形式与风格,其节奏强劲,具有西方爵士乐风格,观众听之觉得很“精神”,因而得名。