乡村振兴战略下的特色田园乡村发展分析

史莹 金质佳 曹仁勇 费文君

摘要:乡村振兴战略的实施不仅提升了农业资源综合效益,更是以传统农业与新型产业的有效互动带动乡村转型升级。在这一背景下,江苏特色田园乡村建设顺势提出。文章融合了国家省市层面相关政策,在综合指引下提出江苏特色田园乡村发展方向和内容,并以首批入选江苏省特色田园乡村试点的南京市江宁区钱家渡村为例,从环境美化、政策优化和产业强化的视角,对传统农业与乡村旅游进行分析研究。在新时代新战略的顶层设计下,结合村庄规划设计提出有效发展对策与建议。

关键词:乡村振兴;特色田园乡村;乡村景观;乡村规划设计;产业融合;钱家渡村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2018.10.007 中图分类号:F299.22

文章编号:1009-1483(2018)10-0039-07 文献标识码:A

Development Analysis of the Characteristics Pastoral Countryside Based on the Strategy of Rural Vitalization: A Case Study of Qianjiadu Village in Jiangning District, Nanjing

SHI Ying, JIN Zhijia, CAO Renyong, FEI Wenjun

[Abstract] The implementation of the Strategy of Rural Vitalization not only promoted the comprehensive benefit of agricultural resources, but also promoted the rural transformation and upgrading by the effective interaction between the traditional agriculture and the new industry. In this context, the construction of the characteristics pastoral village of Jiangsu has been put forward. The article puts forward the direction and content of the development of countryside in Jiangsu with the relevant policies of the urban and provincial level. Taking the first batch of pilot areas as an example, the article analyzes and researches on traditional agriculture and rural tourism, from the perspective of environmental beautification, policy optimization and industry strengthening. With the top-level design in the new era, the countermeasures and suggestions for effective development are put forward in combination with the village planning and design.

[Keywords] rural revitalization; characteristics pastoral countryside; rural landscape; Rural planning and design; industry convergence; Qianjiadu village

引言

2017年10月,中共十九大勝利召开,其中乡村振兴战略的提出标志着乡村成为现代化建设新的重点区域。2018年2月公布的中央一号文件,则围绕战略重点思想谋划出了新时代乡村振兴的顶层设计。“乡村振兴战略”的重点在“兴”,即大力发展农业和农村产业、增强农村活力、带动农民的致富创造性[1],“战略”一词,则界定和凸显了“乡村振兴”在国家现代化建设中的重要地位。乡村振兴战略提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕[2]”,这项总要求既是“五位一体”总体布局向乡村地区的深度延伸,又是新时代农村发展的全面部署。

乡村建设是一个与时俱进的话题。从上世纪五十年代起,就提出过“楼上楼下、电灯电话”这样的口号来描绘新农村前景;2005年10月,中国共产党十六届五中全会提出:要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,推进社会主义新农村建设。现如今十二个年头已经过去,随城乡一体化进程,我国农业发展进入转型升级的历史阶段,并且处于推进农业供给侧结构性改革的关键时期[3],新的战略要求的提出继承了新农村建设五项要求的内涵,又提出了变革和发展。在乡村振兴战略背景下对乡村发展进行研究分析,是时代背景下农业农村发展进阶的必然要求。

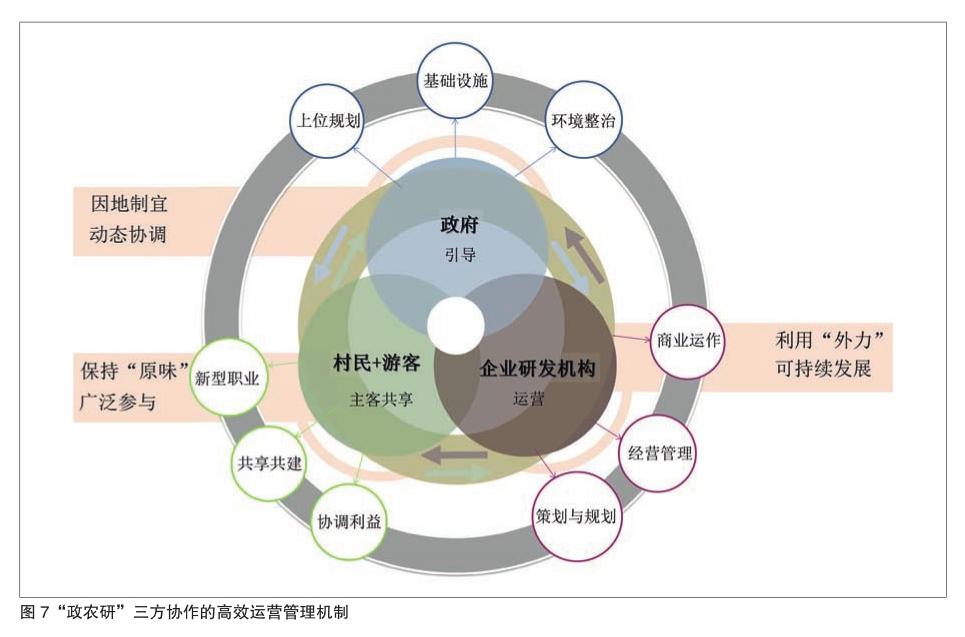

1乡村振兴战略的地方实施

有了新思想,就要开启新征程。目前,乡村振兴战略已经在全国各个地方有所响应,许多省份制定了因地制宜的行动计划。江苏省委、省政府率先实践,依照乡村发展现状,开展特色田园乡村建设的决策部署,提出了“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”的规划目标[4](见图1)。

回顾过去的发展历程,江苏乡村建设在总体趋势良好的情况下,也同样存在着一些问题,如广大农村地区基础设施依然薄弱,人居环境有待改善,农业乃至农村经济社会发展面临着资源约束趋紧、生态退化、环境污染加剧等严峻挑战。

特色田园乡村建设的提出,是解决江苏问题、发展江苏路径的良好政策和方向。江苏之所以可以快速走到政策实践前列,也具备一定条件和必要性。

第一,江苏高度的城镇化。江苏自古就是鱼米之乡,整体经济发展较快,至2017年城镇化率已达67.7%,是推进城乡发展一体化最为成熟的地区之一。理论上,70%是城镇化率发展的一个重要拐点,届时城镇化会从快速推进阶段转变到稳定阶段[5]。城镇化发展到一定阶段,逆城市化现象将会愈发明显[6],积极探索乡村发展新路,有利于在未来城镇化稳定发展阶段乡村有更明确的发展格局。

第二,江苏的经济实力。2017年,江苏省地区生产总值迈入8万亿台阶,在全国31个省份中继续保持第二位的名次。因此,传统行业需要进行改造提升,以加快跨越由高速增长向高质量发展的“江苏拐点”。

第三,长期发展美丽乡村建设的深厚功底。江苏拥有得天独厚的地理条件和气候条件,是发展乡村建设的良好基底。早在2011年江苏就确立了一批乡村示范试点,2014年正式部署了美丽乡村建设方案,2016年经历一次全面的提档升级,江苏的乡村建设拥有响亮的名片,其成果应是开辟性、高水平的。

以上几项因素,铸成了江苏乡村振兴战略实践路径的“特”,不同于以往的乡村建设模式,本次实践切实形成制度合力,发挥整体联动效应,其本质内涵和核心任务是乡村的有机复兴,恢复乡村自身的“造血”功能,以形成循环不止、生生不息的乡村系统。

2新战略下发展体系的形成

新征程对应新方略,在对国家省市提出的建设要求一一解读后,提出新形势下的新要求及对应的内容,在乡村振兴战略背景形成一套高度凝练的发展体系。同时,注入以城市居民、农民、产业、政府4个子系统带来的乡村发展需求动力、供给动力、营销动力和扶持动力,共同构成的乡村发展核心动力系统[7],推动乡村发展体系闭环的良性循环(见图2)。通过改革创新,最大限度地激发乡村各种资源要素的活力[8],成就内外兼修的“村庄美”。

2.1牵引——产业布局的调整

从“生产发展”到如今的“产业兴旺”,“增产”导向转向“提质”导向,这样的变革可以明确地表示出当传统农业发展到一定程度后,国家对产业的质量也提出了更高要求。粮食作物的生产周期决定了传统农业生产方式效率低下、农民总体收入偏低,农闲时期人员外流,出外打工造成农村“三留守”问题。因此早在2015年,中央一号文件就将“推进农村一二三产业融合发展”单独列为一点进行论述,让农民从全产业链中获得更多利益 [9]。

江苏特色田园乡村在产业方面要求突出其“特”,就要从众多特色农业资源中可以挖掘出独一无二的引领元素,贯穿全产业链。如今,传统农业与乡村旅游协调发展,使农业生产的过程和成果都体现出了价值所在[10],更多的农业资源得到充分利用,并注重与城市市场相连接[11],建立起主客共享的产业融合方式。共享共建的成果可以提升游客的知晓度、参与度、满意度,也增加了农民的认同感、归属感、幸福感。

2.2唤醒——生态环境的关怀

在产业支撑下,乡村有了稳定的框架,此时在生态环境整治方面积极作为可以让乡村的最大财富得到保护。生态宜居是乡村振兴战略的关键,适度地将植被、水系等自然生态环境要素进行统一地布局和设计,可以创造出宜人的开放空间,与乡村生活环境相协调[12]。在村庄整体的统筹治理、环境问题的综合治理后,特色田园乡村建设通过设计和更新,提升乡村的景观品质和美感,注重打造乡村的个性和辨识度。

2.3助力——人文环境的复兴

乡风文明建设是保障。相较于城市而言,乡村的魅力在于拥有更多原始文明的痕迹, “人情味”更足,有着丰富的精神文明和物质文明。快速现代化过程中,我们丢失了太多历史文化遗产。在今天的城镇化过程中,应尽量减少这方面的损失,更多地引入地方文化传统样式。特色田园乡村建设率先引领,让乡村文化风尚找到生存发展的土壤,凝结为美丽的乡愁。

2.4固本——治理机制的形成

治理有效是基础,必须把夯实基层基础作为固本之策[13]。由原来强调方式的“管理民主”转向强调结果的“治理有效”,体现着乡村治理思维的转变。不同于以往的乡村建设模式,特色田园乡村从启动计划阶段到建设落成,是多方参与的集成过程。在政府引导下,最懂乡村的人们共同完成最适应乡村现状,也最符合乡村发展方向的动态治理体系。

2.5根本——生活水平的提升

生活富裕是在生活宽裕基础上,对进一步提升农村居民生活水平、生活质量而提出的要求,其根本是为了更好地满足农村居民日益增长的美好生活的需要。

2017年6月,江苏省委、省政府明确了特色田园乡村的行动计划,从规划原则目标到重点任务,从创建程序到运作模式,均做出清晰的界定和指引。随后,省内外33个知名设计师团队承担规划设计方案编制任务,对乡村人居环境及基础设施进行提档升级,多位院士和设计大师主持了村庄的方案编制,将乡村蓝图付诸实践。以往农业从业人员技术水平有限,加之传统农业从业人员对农产品市场预判能力的缺失,农家乐、土菜馆这类模式单一、扎堆出现的跟风行为比较普遍。特色田园乡村建设中积极为农民拓展市场,鼓励农户和返乡下乡人员通过订单农业、股份合作、入园创业就业等多种方式,参与建设,分享收益,开拓农民增收新路径和新模式。

3案例分析——钱家渡特色田园乡村规划设计

特色田园乡村建设首批45个试点村庄之一——钱家渡村,位于南京市江寧区湖熟街道和平社区。江宁区是典型的大都市区城郊结合部,特殊的区位条件决定了其兼具城市和乡村的双重问题[14],近年来江宁区始终坚持新型城镇化和美丽乡村建设双轮驱动,具备乡村振兴建设的良好基础。湖熟位于江宁区东南部,地处江宁、溧水、句容三区(市、县)交界处,是江宁最大的圩区,同时也是长江中下游地区“湖熟文化”的发源地,拥有良好的自然肌理和深厚的人文底蕴。而钱家渡村特色如其名,内部拥有塘田交错,河埠相依的自然风貌,是典型的江南水乡地区。

3.1钱家渡村现状发展基本情况

3.1.1空间定位

“点—轴系统”发展模式[15]被认为是乡村发展的成功有效模式。钱家渡和附近的孙家桥村组成的片区所处的江宁美丽乡村中部片区有发达的水上交通航线,并以水上活动为主题打造了一系列中小尺度聚集区,如以水利文化为主的和平船闸,以休闲农业为特色的湖熟菊花园,依水而兴的美丽乡村陡门口等(见图3)。

在地理空间结构层面上,这些聚集区就作为区域发展的“点”,水系连通后形成的水源干线,是该地区发展的“轴”。社会经济要素聚集在这些“点”上,同时“轴”对附近区域有很强大的经济吸引力和凝聚力[16]。钱家渡村作为区域内的功能补充,最主要的任务就是提升休闲服务和人性化管理,作为区域的核心将旅游空间要素向外扩散,加强区域之间甚至城乡之间的联系。

3.1.2发展概况

村庄现状产业以水稻为基本作物的种植农业和水产养殖业为主,蔬菜种植为辅,没有工业。耕地面积有5790亩,设施农业 600 亩,此外还有精养水面800亩。乡村旅游开发处于初步阶段,其优势在于有着明显的江南水乡特质且未经大力开发建设。与大多数资源条件优异的美丽乡村不同,钱家渡和孙家桥两个聚落是以传统农业为基础的原始村,在生态、产业文化等方面都比较贫乏,具备极大的发展空间,而这正是大多数乡村地区的普遍情况。本次规划探索一般资源条件的乡村地区发展路径,为更大范围普惠的特色田园乡村建设积累经验。

3.2新发展体系下的实践路径

3.2.1产业强化留住“人”

当前,农业与二三产业的融合有了更重要的意义,即拓宽农民增收渠道,为农民创造更多的就业机会和收入来源,留住乡村的“人”。

传统农业是乡村的根基,是其他产业的前提和基础,其保障食品安全和满足粮食需求的作用无可替代。村庄依据现有的农业规划及内部的自然条件和不同区块功能性质,分为六大种植区,稳固发展以水稻、水八仙、虾蟹为主导的产品,并因地制宜地发展辅助产品为农民增收。农业种植根据季相轮作,解决了产品、功能、景观的连续性问题。二产增效以大米、五谷面粉为重点的产品,延伸加工、仓储、物流、营销等重要环节,依托湖熟稻米之乡的定位,提升产品知名度,继而引发旅游吸引力,形成“接二连三”的产业结构(见图4)。

随着国人的生态、休闲、文化需求日增,为农村挖掘生态优势提供了空间,带来了旅游产业的时代契机。钱家渡—孙家桥片区距离主城区39公里,是靠近省道的近郊农村。从前渡和桥用来联系外界,输送稻米,现在渡和桥用来迎接四面八方赶来的游客。在“一庭一院,碧水良田”的完整格局中,协调乡村建筑、田园景观、水乡风光营建等乡村旅游项目。合理组织水陆游线,根据要素分布打造每一板块内的旅游产品(见表1)。同时村庄通过完善基础设施体系建设,提升了乡村整体公共服务水平,以形成主客共享型旅游服务体系。

正如冯骥才先生所说:“古村落保护最大的问题还是留住人的问题,如果人不在里边住,所有的村庄都是没有生命的;如果没有人,村规、民俗、村里的历史记忆都将消失[17]。”放在特色田園乡村这一特殊语境中,不仅仅要让村民在这一片土地安居乐业,还要留住到乡村寻找乡愁的游客。

3.2.2家园美化留住“形”

一些耳熟能详的歌曲如“走在乡间的小路上”和起源于南京高淳的民歌“采红菱”等,以轻松的旋律数十年来在人们脑海中一遍又一遍描绘着美好的乡村图景。规划伊始,在钱家渡村选取特色意象,利用四态分析法[18]对其风貌进行具象描述,层层精炼得出乡村风貌的总体基调。其中圩区,小桥流水,民居小院共同构建出“水上人家”的形态风貌;集聚埠头文化和水上交通的水埠集市形成了具有圩区特色的业态风貌;湿地和鸟类共生的状态打造出水鸟天堂般的生态风貌;淳朴乡风和渔稻文化则形成了极具水乡风情的状态风貌。

乡村之美,美在骨架。钱家渡村整体结构以水陆肌理为背景,以乡村聚落景观为核心构成乡村整体环境构架,形成“桥畔一庭,渡边一院,一泓碧水穿百亩良田,乡间小路连十里人家”的空间结构,支撑特色产业和乡村旅游的建设与发展。

乡村之美,美在生态。钱家渡村以生态宜居为目标,村庄结合农田和水系,营造人工和天然两类特色田园湿地,营造水乡野趣景观的同时形成一张拦截村庄生活污水和面源污染的“网”(见图5)。土地调整方面通过对原有的稻田和散落在稻田间的蟹塘、泥浆池、荒地进行规划,其中泥浆地偏碱性,考虑先种植蔬菜或紫云英等植物养地,长期目标则是构建大田农业景观风貌。鱼塘和水系的改造根据水深合理分段,浅水段种植水生蔬菜、水生花卉,深水段做鱼塘,在水源条件较好处投放鱼虾,构建水生动物区系,吸引水鸟栖息(见图6)。规划后的用地满足生产并服务于观光休闲,更重要的是丰富了生境,生态效益大大提升。

乡村之美,美在乡愁。湖熟文化的浸润让钱家渡村带有十足的水乡意境,历史悠久的农耕文化蕴含着的精神文明和物质文明有待挖掘。让淳朴乡风在现代社会焕发新气象,乡村就成了一个充满诗意的“远方”。

3.2.3政策优化守住“魂”

推进特色田园乡村建设、实现乡村复兴是一项综合性、全局性、开创性的工作,其落脚点又在村一级,强有力的支持和保障显得格外重要[19]。

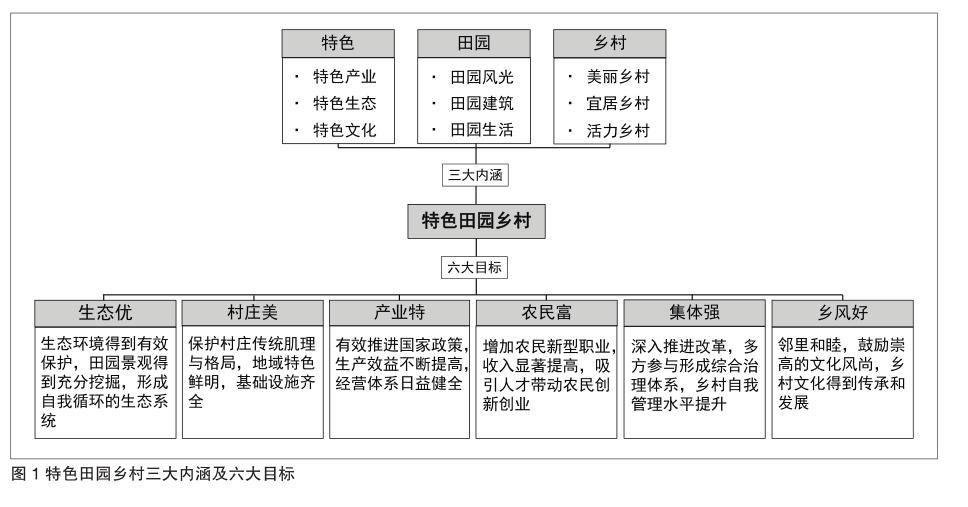

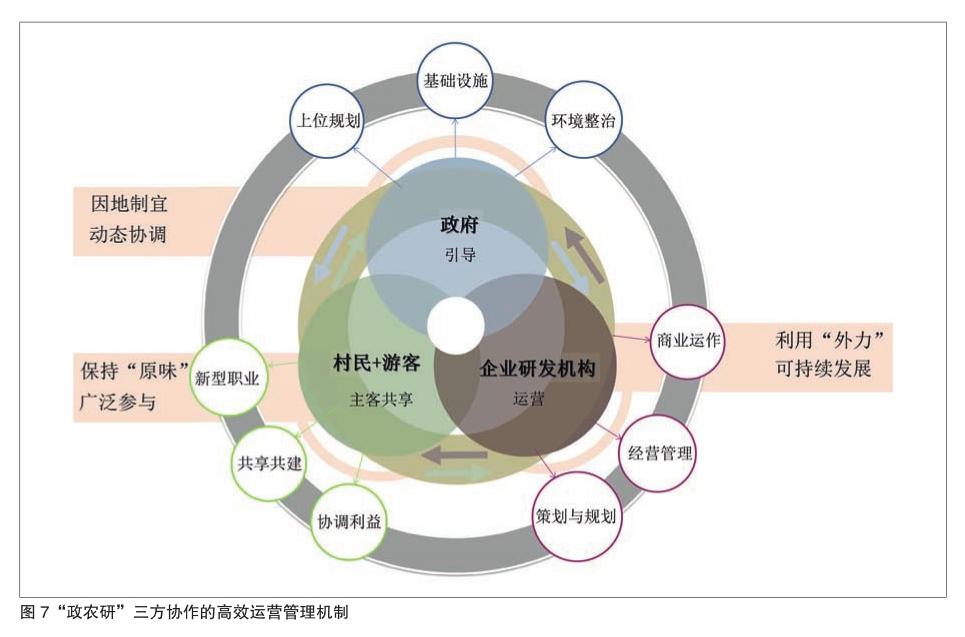

钱家渡村通过合理的产业规划和旅游策划,唤醒沉睡的资源,力图发展适宜的新业态,并探索有效的实现形式。在资金和制度的保障下,依托企业研发机构的创新创造能力和对乡村的深刻理解,建立“政农研”协作下的长效、高效运营管理机制,在乡村的生态建设,形态优化,业态创新,文脉再生等方面形成可持续性的发展更新模式(见图7)。此外,规划团队在初期就进行了一系列的问卷调查,并向村民介绍规划内容,组织村民代表参与规划讨论,尊重村民意愿,听取村民意见和建议调整规划方案,使村民充分参与到整个规划过程中。为更好地达成目标,村干部的带头精神、乡贤的积极作用令人期待。所以对外出打工的农民来说,实施乡村振兴战略最重要的意义可能在于,让他们可以在进城还是留村之间主动做出抉择[20],而不必继续作为农民工在城乡之间长期来回奔波,“三留守”问题也可以随之改善。农村人口的基本稳定而不再大规模流动,必将为乡村振兴战略的实施创造前提和有利条件。

4结语

鄉村振兴战略促进乡村社会的整体升级,形成更有生命力的“乡村美学”。特色田园乡村作为乡村复兴的“江苏实践”,积极探索乡村发展新路径,取得了初步成效。以实践进一步带动体系的完善,不仅使村庄建设有了更好的控制和提升,也推动了更多的人或地区重新认识古老乡村文明的价值和使命,同时渐渐地意识到乡村振兴战略不仅仅是为了乡村自身的振兴,而是为了城乡发展的相对平衡。二者协同推进、相互促进、相得益彰,城市也必将在实施乡村振兴战略的历史进程中获得更好的发展机遇。

参考文献:

[1]姜德波,彭程.城市化进程中的乡村衰落现象:成因及治理——“乡村振兴战略”实施视角的分析[J].南京审计大学学报,2018(1):16-24.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

[3]施维,董文龙.新阶段“三农”工作新主线——唐仁健解读2017年中央一号文件[J].种子科技,2017,35(2):7-10.

[4]中共江苏省委,江苏省人民政府.江苏省特色田园乡村建设行动计划[Z],2017.

[5]孙东琪,陈明星,陈玉福,等.2015—2030年中国新型城镇化发展及其资金需求预测[J].地理学报,2016,71(6):1025-1044.

[6]Fleischer A,Felsenstein D. Support for rural tourism:Does itmake a difference [J]. Annals of Tourism Research,2000,27(4):1007-1024.

[7]杨军.中国乡村旅游驱动力因子及其系统优化研究[J].旅游科学,2006,20(4):7-11.

[8]董峻.谋划新时代乡村振兴的顶层设计——中央农办主任韩俊解读2018年中央一号文件[J].农村工作通讯,2015(3):20-21.

[9]吴宏耀.2015年中央一号文件解读之一:适应经济发展新常态 推动农业农村新发展[J].农村工作通讯,2015(3):13-15.

[10]Choi H C,Sirakaya E. Sustainability indicators for managing community tourism[J]. Tourism Management, 2006,27(6):1274-1289.

[11]张雅.产业融合视阈下传统农业与乡村旅游协调发展研究[J].农业经济,2017(7):30-31.

[12]邵剑杰,黄淑娟,李先富.“美丽乡村”建设背景下的乡村景观规划设计方法研究——以桂林市阳朔县新寨村景观规划设计为例[J].住宅科技,2014,34(1):39-43.

[13]中共中央 国务院.中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见[Z],2018.

[14]刘晋文.南京美丽乡村江宁示范区规划设计 探寻大都市近郊地区美丽乡村可持续发展之路[J].中华建设,2016(2):117-119.

[15]陆大道.关于“点—轴”空间结构系统的形成机理分析[J].地理科学,2002,22(1):1-6.

[16]徐清.基于点—轴系统理论的宁波乡村旅游空间结构优化[J].经济地理,2009,29(6):1042-1046.

[17]冯骥才.传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类文化遗产[J].民间文化论坛,2013(1):7-12.

[18]费文君,吴济洋,曹颖,等.农业供给侧改革下的南京旅游型乡村“四态”规划法分析——以外沙村为例[J].江苏农业科学,2017,45(19):122-127.

[19]李强.探索乡村复兴的江苏路径——在全省特色田园乡村建设座谈会上的讲话[EB/OL].(2017-09-01)[2018-01-15].http://www.zgjssw.gov.cn/baodaoji/liqiang/201709/ t20170901_4599434.shtml.

[20]Clark G,Chabrel M. Measuring integrated rural tourism[J]. Tourism Geographies,2007,9(4):371-386.