机载激光雷达技术在地质灾害调查中的应用

——以四川九寨沟7.0级地震为例

佘金星 程多祥 刘飞 陈思思 杨武年

1)四川省测绘地理信息局,成都市人民北路二段198号 610081

2)国土资源部地学空间信息技术重点实验室(成都理工大学),成都市二仙桥东路一号 610059

0 引言

四川省是我国地质灾害高发、多发区,近年来由于受到极端天气频现、人类工程活动不断加剧、强震作用等的持续影响,使得区内地质灾害具有明显的突发性和高度隐蔽性(许强等,2017)。特别是在经历了汶川地震、芦山地震等多次强震后的九寨沟地区,地震引发了大量的高位山体震裂垮塌,山体斜坡震裂松动,岩体裂隙普遍发育,内伤严重,松散物源急剧增加。此次九寨沟地震灾区地势险峻,地质灾害隐患具有高位远程、点多面广、隐蔽性强的特点,这些区域往往是地质灾害易发频发区域。然而这些隐患点因植被覆盖或位于人迹罕至的高位山区,使得使用传统排查技术手段的调查人员难以到达实地开展核实工作。在地形重力势能作用下,受未来可能发生的强降雨激发,该区发生较大规模泥石流、滑坡、崩塌等风险的机率将显著增加(许强等,2017;殷跃平等,2017)。面对如此严峻的形势,加大地质灾害调查科技创新能力、利用新型探测技术破解这些难题显得尤为重要。

激光雷达技术是从20世纪中后期逐步发展起来的一种新型测量技术,随着动态定位和高精度姿态确定等定位、定姿技术的发展成熟,20世纪90年代激光测高仪被安置于飞机平台上,进一步提高和改进了激光采点效率、宽度以及激光扫描发射方向,这些设备协同工作,构成机载激光雷达测量系统(以下简称机载LiDAR)(张小红,2007)。由于机载激光雷达可以高效、精准地获取地表三维信息,且激光采样频率高、坐标精度高,发射的激光脉冲可部分穿透植被间隙直达地表,可对林区、山区等植被茂密区域开展地质灾害调查(孙鑫喆等,2016)。在国际上许多学者利用机载激光雷达技术开展了大量滑坡、崩塌、泥石流的地质灾害调查和风险评估研究,也开发了各种预测模型,取得了较好的应用效果(Axelsson,1999;Samberg et al,1999;Mezaal et al,2018)。也有部分学者借助机器学习和人工智能算法,对获取的机载激光点云数据开展了滑坡识别与危险预测分析(Pourghasemi et al,2018)。在国内许多研究者利用机载激光雷达技术也作了大量的地质灾害调查研究,这些研究对该技术在地质行业的应用具有较大的指导意义(马洪超,2011;刘静等,2013;陈涛等,2014;李显巨,2016)。

1 九寨沟地震介绍

1.1 研究区受灾概况

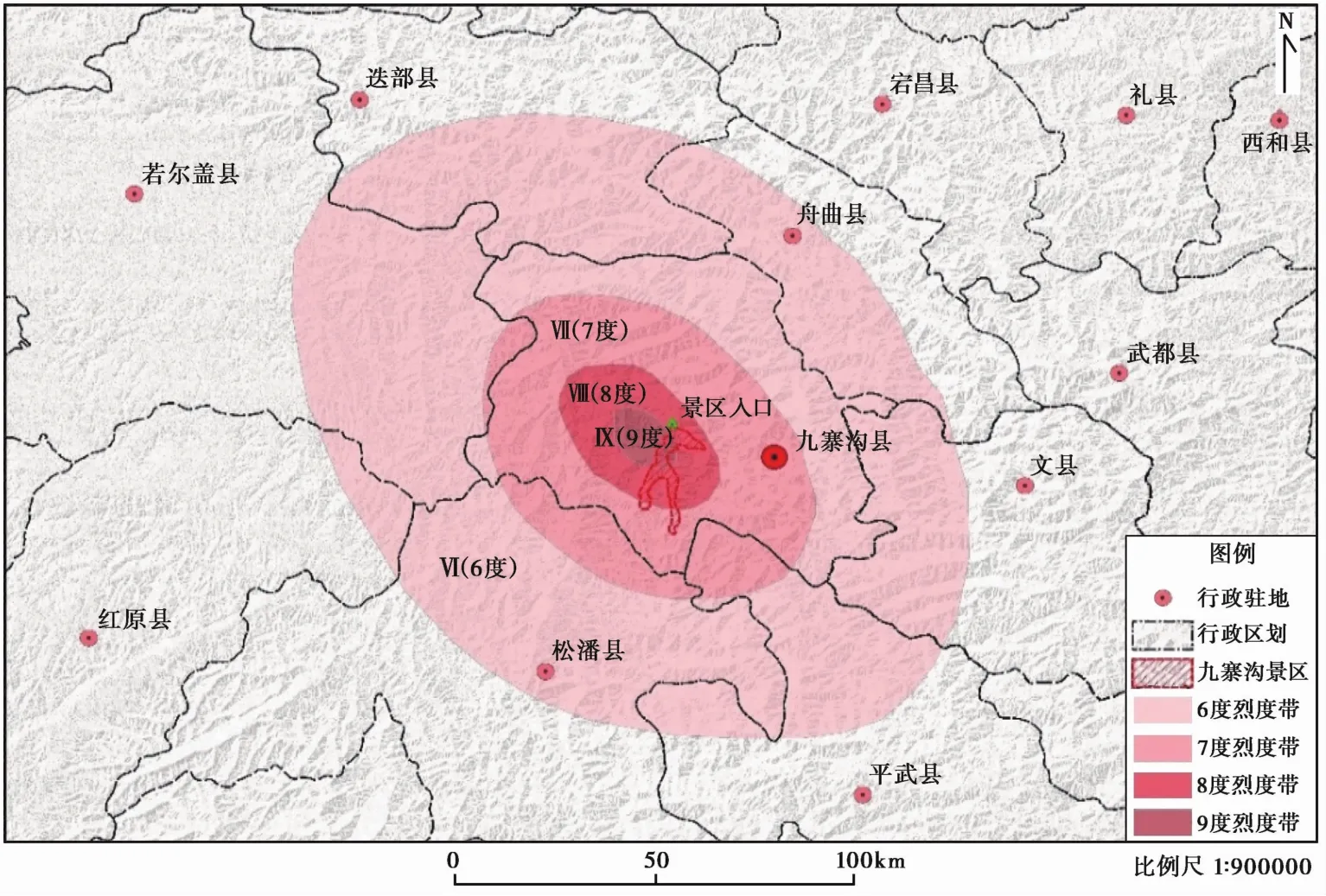

九寨沟位于青藏高原、川西高原、山地向四川盆地过渡地带,是一条高差悬殊,山谷深切,纵深50余千米的山沟谷地,总面积64297公顷。九寨沟口海拔仅2000m,中部峰岭海拔均在4000m以上,南缘海拔达4500m以上,沟内原始森林覆盖率超过80%,是中国第1个以保护自然风景为主要目的而设立的自然保护区(朱成科,2007)。2017年8月8日九寨沟7.0级地震造成8个县 25人死亡,525人受伤,6人失联,176492人(含游客)不同程度受灾,73671间房屋不同程度受损(其中倒塌76间),受灾面积约18295km2①http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2017/8/28/10431980.shtm l。截至2017年9月,震后地质灾害调查排查发现,四川省境内Ⅵ度烈度及以上区域包括阿坝州九寨沟县、松潘县、若尔盖县及绵阳市平武县(图1),累计排查核实崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患点1663处(震后相比震前新增地质灾害隐患317处,震前隐患点变形加剧158处),直接威胁16082户、69829余人的生命安全,威胁资产46.86亿元,地质灾害防治形势十分严峻②http://www.sctv.com/news/yc/201709/t20170922_3602144.shtm l。

1.2 九寨沟地质灾害

九寨沟内气候垂直变化明显,自然灾害频发,滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患分布多,范围广,威胁大,在九寨沟651km2的风景区内,发育有30余条泥石流沟(唐邦兴,1986)。自1980年以来以泥石流为主的地质灾害活动趋于强烈,仅在1980~1985年间就发生大型泥石流10次,2003年再次发生大型泥石流(崔鹏等,2003)。风景区受2008年 5·12汶川地震引发的次生地质灾害的影响较大,多处存在严重安全隐患。2010年初,九寨沟景区进行了全面的地质灾害摸排工作,又新发现了50余处地质灾害隐患点(叶欣梁等,2014),此次地震势必会进一步加重九寨沟地质灾情隐患。前期地质灾害调查表明,此次九寨沟7.0级地震造成的地质灾害主要表现为点多面广、高位远程的特点,规模相对较小,灾害更加隐蔽,使得使用传统排查技术手段的调查人员难以到达,很难持久性地开展多维多角度观测,难以获得大面积的高精度影像来测制大比例尺的地形图件,且无法构建承载微小地貌的高精度三维模型,对地震造成的区域性地表形变作到精确监测。传统排查手段也不能拨离地表植被,直达地层探究岩石裂隙发育,寻找地震内伤,分析灾害成因。为此,有必要探索运用新技术新方法,以加强九寨沟自然保护区域的地质灾害隐患防治能力建设,确保各类自然遗迹得到有效保护④http://www.pzh.gov.cn/a/2017/0811//526915.htm l。

图1 九寨沟7.0级地震烈度③http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/464//478/20170812211337414565961/index.htm l

2 方法与技术

2.1 机载LiDAR技术特点

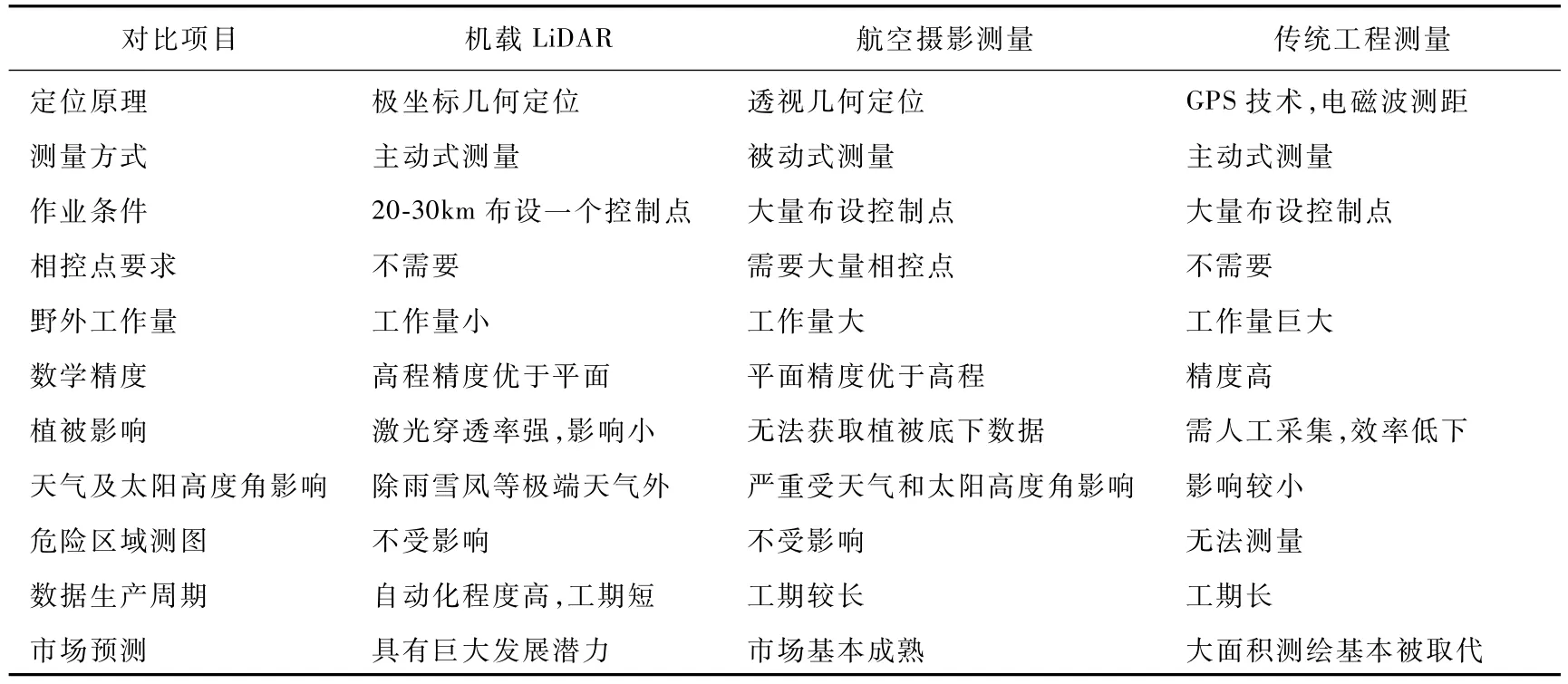

在地质灾害调查研究中,传统光学卫星遥感调查技术、无人机低空航拍遥感等技术一直是地质灾害调查人员必不可少的技术手段,尤其是近年来快速发展的无人机倾斜摄影三维建模技术,在地质灾害调查、灾后评价等工作中发挥着巨大作用。但是传统光学遥感技术不能穿透植被,不能获取到植被底下真实地表信息,且数据的几何精度受地形地貌、传感器类型、天气因素等的影响较大,在大面积测图及地质灾害调查中,存在工期较长、生产与应用严重滞后现象。而机载LiDAR测量技术是激光测距仪器主动发射脉冲信号,可部分穿透植被到达真实地表,通过点云数据去噪、滤波,剔除植被点云层数据后,可快速构建高精度地形地貌,在无地面控制点情况下数据的相对精度可达厘米级。表1是机载LiDAR技术与航空摄影测量技术、传统工程测图技术在地质灾害行业应用的对比,从表1中可以看出机载LiDAR技术不但作业效率高,精度也高,无论与航空摄影还是与传统测量相比,机载LiDAR都具有较大优势。

表1 机载LiDAR技术与传统测图技术对比

2.2 机载L iDAR数据获取

九寨沟属山地地形,沟口海拔仅2000m,中部峰岭海拔均在4000m以上,南缘海拔达4500m以上,沟内原始森林覆盖率超过80%,综合考虑地貌、气象、飞行安全以及应用需求等因素,采用米171直升机搭载OPTECH ALTM Gemini型机载激光雷达系统开展数据获取,飞行航高设计1400m,飞行速度为150km/h,激光脉冲频率为100kHz,测距精度优于20cm,机载GPS为双频接收,同步搭载飞思可量测型光学相机。航摄飞行前需要进行测区航线规划,航线规划设计从高效、经济的原则出发,综合考虑仪器设备的性能、地形、地势、高差、摄区形状、航高、航向重叠度、旁向重叠度和航行协调等一系列要素进行设计。由于航摄区域属于困难区,为保证激光点云坐标精度,航摄架设1台地面基站,并且同步收集测绘主管部门在九寨沟县、红原县、松潘县的地面CORS基准站数据作为后差分处理数据。在现场飞行之前,还需要进行系统检校和飞行检校以消除系统误差。当数据获取后,经过后差分POS数据与激光测距数据联合解算获得激光点云Las格式数据。

2.3 机载LiDAR数据预处理

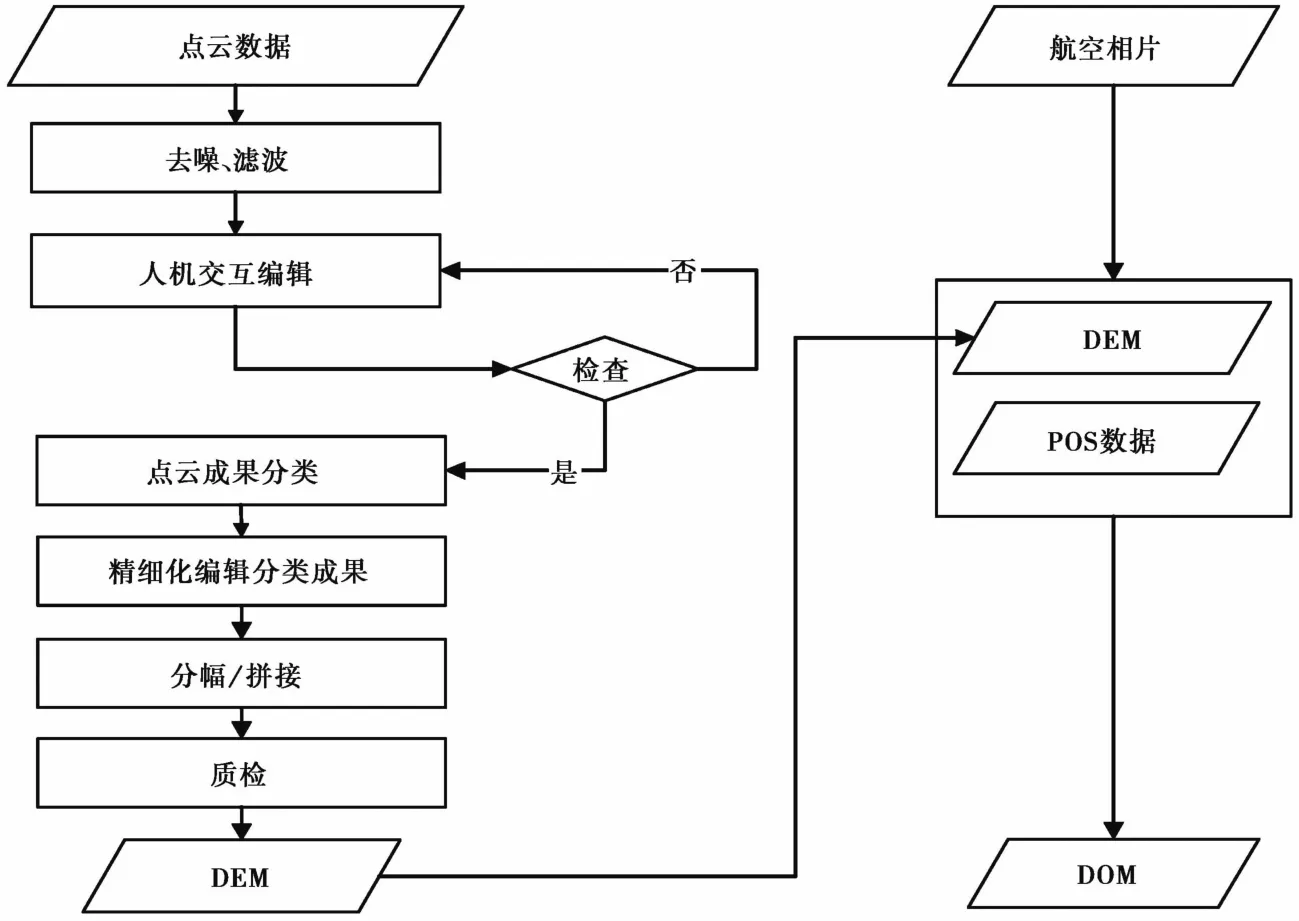

数据处理采用Microstation+TerraSolid软件,TerraSolid软件是芬兰Arttu Soininen工程师开发的高度集成化的激光点云处理软件,该软件可以处理包括地面、车载和机载不同平台的激光点云数据。基于Microstation平台强大的数据处理能力,可以完成大批量点云数据快速去噪、滤波、分类、裁剪等各种运算以及DSM、DEM、DOM成果的快速输出。数据处理首先按照九寨沟测区形状,将点云数据切割成大小均匀的矩形方块,建立工程文件并按照分块编号对点云数据去噪、滤波。当去除飞鸟、尘埃、云雾等噪声点后,再利用航迹线和地面控制点信息对点云数据进行再平差处理,消除不同架次、不同航带间可能存在的高差问题。最后利用基于回波次数、回波强度、高程值、最低地面点、模型关键点等的分类方法,对九寨沟区域激光点云进行地面点云分类,获取真实地表点云数据。基于分类结果构建可编辑地表模型,并基于人机交互完成DEM精细化建模,输出数字高程模型成果。由于机载LiDAR设备可同步获取影像,本次获取的原始影像分辨率为0.05m,利用后差分高精度POS数据和DEM成果数据,制作正射影像,辅助用于地质灾害解译,图2为点云和影像数据的数据处理流程。

图2 机载LiDAR数据处理流程

2.4 机载LiDAR数据精细化处理

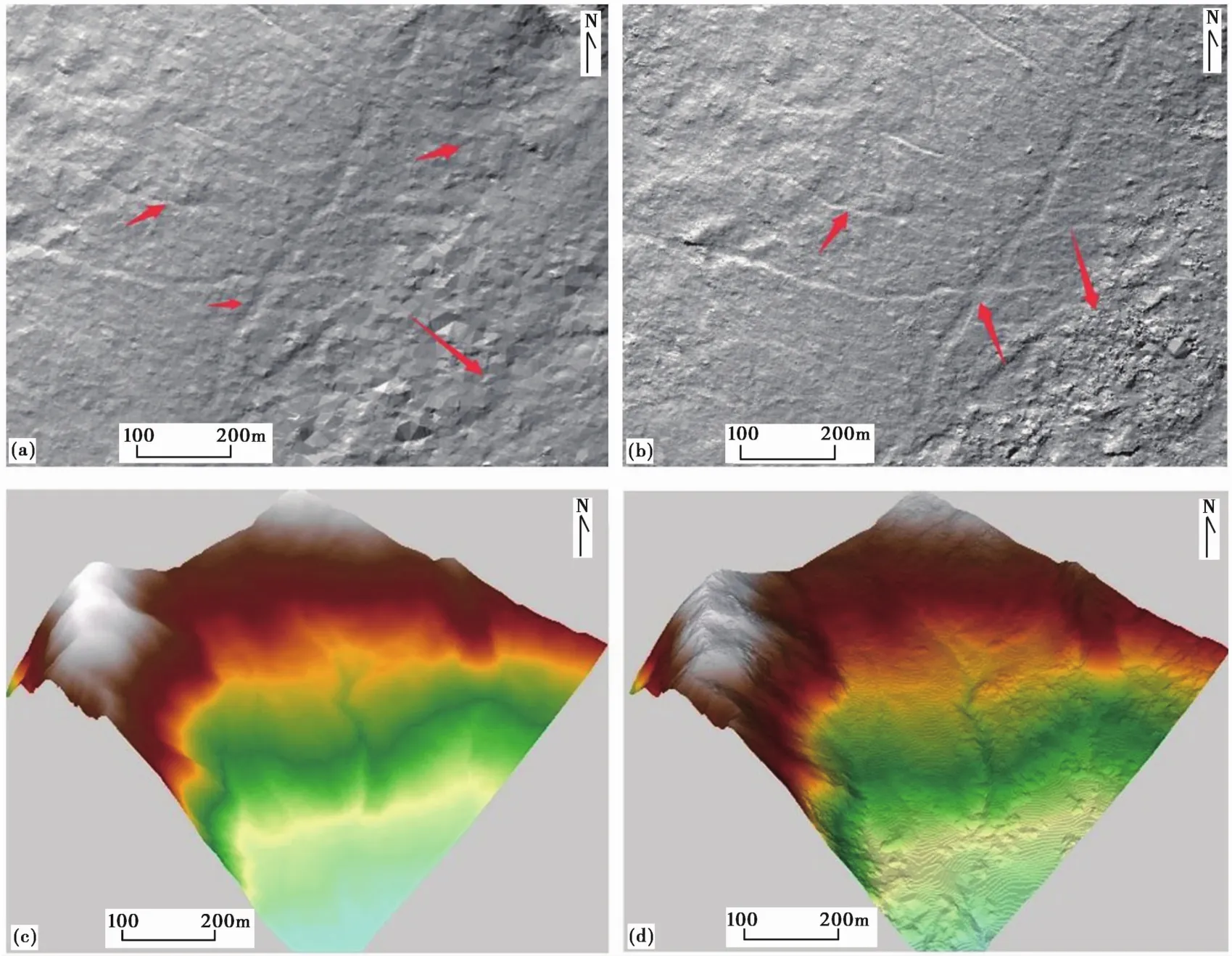

地质灾害应用中激光点云数据的处理和传统测绘生产DEM相比较还有细微差别,其差别在于,在传统测绘生产DEM中,一些小斜坡、大型石块、小陡坎等微小地貌信息会做滤波处理,成果输出时甚至还要“平滑”处理。但在地质灾害调查应用中,点云所捕获的这些信息被认为是非常重要的成灾前兆特征,在利用地面粗糙度、曲率、坡向、坡度、山体阴影等因子研究地质灾害时,该类信息的精度直接决定地质灾害评价的准确度(李占飞等,2016)。前期实验证明,在地质灾害分析时,微小地貌应予以保留。图3是传统测绘方式生产DEM和保留微小地貌的DEM成果对比图,从图3中可以清晰看到,经过精细化处理,保留了微小地貌的DEM其纹理特征更加突出,在地质灾害预测因子提取、模型预测和地质灾害评价等方面都具有一定的应用价值。

2.5 机载L iDAR影像及三维数据制作

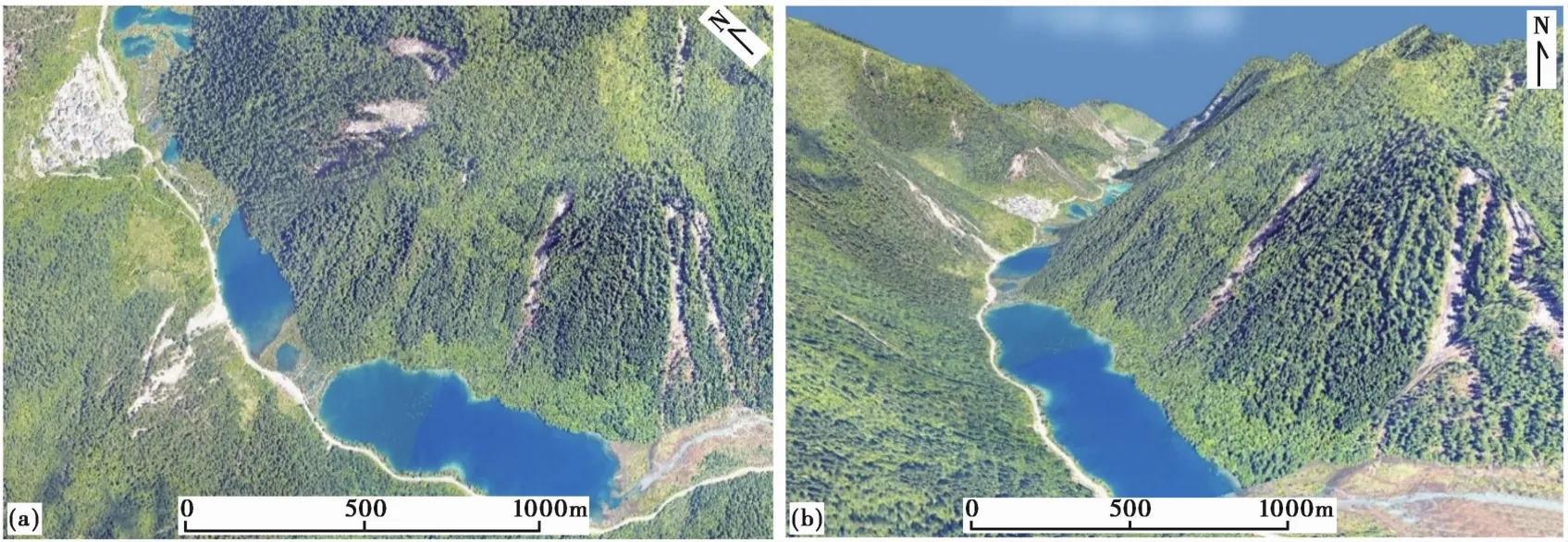

图4是制作的用于地质灾害解译的机载LiDAR光学影像,为满足地质灾害调查需求,DOM数据处理不能出现拉花、变形、重影、色差等质量问题。同时为保证地质灾害解译工作可在多视角下开展,利用机载LiDAR生成的高精度DEM和影像数据构建了九寨沟高精度三维场景,在三维场景下结合专家经验和计算机识别等技术,综合开展滑坡、泥石流、崩塌等潜在地质灾害隐患识别工作。

图3 LiDAR数据精细化处理前后效果对比

图4 九寨沟地质灾害重点区域正射影像与灾害解译三维场景

3 成果应用

3.1 综合光学影像与LiDAR成果的地质灾害解译

光学遥感调查技术已在灾害解译、灾害评价和灾后恢复等方面得到广泛应用(刘圣伟等,2012),机载LiDAR技术在滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害分析、预测等方面也有大量的研究(韩娜娜等,2017;Pourghasemi et al,2018)。本次九寨沟地质灾害调查,充分利用光学影像和机载LiDAR两者技术优势,借助于专家经验和计算机自动识别技术手段,进行地质灾害特征信息提取。首先利用光学遥感调查技术快速解译出表征灾情信息,再利用机载Li-DAR技术的可穿透植被优势,快速识别出植被覆盖下的古滑坡形态边界、泥石流沟、陡坎、陡崖等易发生地质灾害的信息。利用光学遥感影像可快速圈定发生滑坡、崩塌地质灾害区域(图4)。而利用机载激光雷达图像可识别到隐藏在茂密植被下的古滑坡,并可圈定出滑坡形态边界、面积、体积等信息。因此只有充分结合两者的技术优势,才可精准地开展地质灾害解译及调查分析。

3.1 基于三维场景的地质灾害解译

机载LiDAR技术的特点之一是可构建高精度数字地形地貌产品,随着技术的进步采用无人机即可获取每立方米上百个点的高密度数据,完全可用于构建厘米级精度的高保真地形成果,同时利用机载同步获取的高分辨率影像数据可作为地形数据的纹理。图5是利用机载LiDAR数据搭建的九寨沟核心景区三维灾情解译环境,在三维环境下,解译人员可以更加逼真的还原地形坡度、坡向、植被覆盖度、海拔高度、岩层产状等信息。同时在该环境下,还可叠加水文、气象、地质等其他专题数据,综合开展多维、多视角下灾情解译。

图5 用于地质灾害解译的光学影像与LIDAR数据成果对比

3.2 基于数字地形分析的地质灾害解译

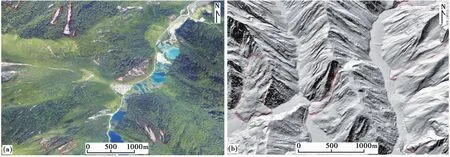

大量的研究表明,基于高精度机载LiDAR数据生成的高保真地形数据,可利用定量地貌学、数字地形分析方法、形态学分析方法开展地质灾害的精细和定量化研究(魏占玉等,2014;刘宇平等,2016;韩娜娜等,2017;张群等,2017)。因此在九寨沟地质灾害调查研究中,本项目着重应用高精度DEM生成的山体阴影、坡度、曲率、地面粗糙度、形态学因子,利用图像分割方法和机器学习算法,综合考虑纹理信息和形态学信息、形状信息、光谱信息开展了地质灾害识别研究。图6为九寨沟长海区域数字地形分析效果图,不同因子在地质灾害识别中起的作用不同,反应出的形态特征和形态边界也不相同,例如曲率和形态学分析因子可以直观反映滑坡边界,坡度和坡向因子可以反映发生滑坡、崩塌等的坡度分布特征。

图6 基于LiDAR数据成果构建三维环境开展灾情解译

图7 数字地形分析技术辅助地质灾害解译

4 结论与讨论

本文研究内容主要包括九寨沟复杂地形环境下机载LiDAR数据获取与处理、地质灾害识别与基础分析,并针对高位远程、高山峡谷区域地形特点和地质灾害分析要求,开展地形数据精细化处理,为揭示区域潜在地质灾害隐患构建了高精度DEM和DOM,可将其用于辅助分析判识。通过利用专家经验和计算机自动识别技术,在九寨沟核心景区新发现约10余处古滑坡,并从机载LiDAR成果上也进一步印证和查清了树正社区、则查哇寨社区和其他区域历史上大型滑坡、泥石流物源区的形态边界、遗留堆积体的面积、体积、厚度、坡度、坡向等信息,这些隐藏在植被下的灾害体信息对于评价区域地质灾害风险具有较大的价值。最后通过机载LiDAR测量技术的典型应用,可以更大程度地发挥新型测量技术在灾害应急监测中的作用,进一步提高地震灾区测绘应急保障能力,并为全面提高综合减灾能力、最大程度地减少地质灾害对人民生命财产造成的损失提供技术支撑。