汶川地震前井水温度异常信息的识别及其特征

王军 何案华 赵刚 邓卫平 车用太

1)中国地震台网中心,北京市西城区三里河南横街5号 100045

2)中国地震局地壳应力研究所(地壳动力学重点实验室),北京 100085 3)北京市地震观测工程技术研究中心,北京 100085

4)中国地震局地质研究所,北京 100029

0 引言

地震预测是当今世界的科学难题。地震可不可以预测,关键是震前能否捕捉到与地震孕育、发生过程有关的前兆异常信息。汶川地震之后,我国的一些学者一直在努力寻找这种信息,特别是地下流体学科的专家们一直关注与研究地下流体的前兆异常信息(车用太等,2008;刘耀炜等,2008、2015;徐桂明等,2010;何案华等,2012;张彬等,2014;孙小龙等,2016),其关注与研究领域主要涉及到井水位、井水温度与水氡异常等;国际上则主要集中在对水位和水化进行地震预测探索等方面的研究(Hauksson et al,1981;Wakita et al,1988;King et al,1999;Hartmann et al,2005)。而水温可能受水的运动、气的运动、地热活动性等多方面的影响,观测机理较为复杂,开展的研究与实验相对较少。除日本与中国台湾地区有专门用于地震研究的温度观测之外,其它国家和地区鲜有专门的温度监测网络(Asteriadis et al,1989)。为此,笔者收集了全国2008年所有数字化井水温度(简称水温)的观测数据,提取与辨明汶川地震前的水温异常,分析了异常的特征、可能存在的机理及其与地震预测相关的一些问题。

我国地震地下流体观测网分为井水位观测网、井水温度观测网以及水文地球化学观测网,观测井(点)总数约700个。绝大多数观测井是水位与水温同时进行观测,个别井在不同位置安装了多个温度传感器。水温观测井很不均匀地分布在我国大陆32个省、自治区和直辖市。在地震活动频次高、强度大的西部地区,尤其是青藏高原及其边缘地区,水温观测点极少。

水温观测采用的仪器主要为SZW系列数字石英温度计。该系列温度计的分辨率为0.0001℃,观测精度为±0.03℃,数据采样率为1次/分钟。水温观测数据通过网络汇集到国家前兆台网中心数据库。

2008年5月12日14时28分04秒发生了汶川MS8.0地震,震中位于31.01°N,103.42°E,震源深度为14km,持续时间约2m in,地震烈度达到Ⅺ,破坏性巨大。由于印度洋板块以每年约40mm的速度向北移动,使亚欧板块受到压力,造成青藏高原快速隆升。此外,青藏高原东面因为受重力影响,沿龙门山逐渐下沉,又面临着四川盆地的顽强阻挡,造成构造应力能量的长期积累,最终压力在龙门山北川至映秀地区突然释放,造成了逆冲、右旋、挤压型断层地震(王卫民等,2008;徐锡伟等,2008;张培震等,2008)。汶川地震发生时地下流体观测网共有273口水温观测井。

1 观测数据的处理与异常辨别

数据汇集:通过中国地震前兆数据库调取2008年全国所有的水温、水位观测数据,并按2008全年、2008年5月、2008年5月11~13日3个时间段进行曲线绘制,在此基础上进行下一步的数据处理,处理过程主要分为如下几步。

去趋势:水温观测数据普遍存在着漂移现象,而这种漂移现象源自观测系统、观测部位自身的温度漂移或反映出构造活动性等暂无定论(何案华等,2017);但是漂移的存在,会掩盖细节信息动态,因此在进行水温异常信息辨别之前,采用一阶拟合等方法进行去趋势。以云南江川台水温为例(图1),水温以-0.4℃/a的速率下降,未去趋势前,较难分辨震前的急剧下降以及同震与震后过程(图1(a));去趋势后,可明显看出震前的急剧下降异常以及汶川地震的同震与震后调整过程(图1(b))。

图1 水温数据进行去趋势

观测环境干扰的剔除:这是异常提取过程中最为繁琐、也是最为关键的一步。一般来说,水温受水位变化影响较小,如山西祁县井水位年振荡幅度为12m,但水温年振荡幅度在0.02℃(图2(a));也有部分观测井水温极易受水位扰动的影响,如山西介休井在震前2天,水温受水位的影响出现明显上升异常(图2(b));辽宁昌图井在汶川地震前几次水温的急升异常都是伴随着水位的急升过程而发生(图2(d));德令哈井水温在汶川地震与玉树地震前都出现反“L”型上升异常(图2(c);何案华等,2012),但由多年的观测资料积以及台站人员的反馈信息得知,该异常是离观测井20m左右的一公园人工湖注水所致(邱鹏成等,2010;文勇等,2014)。为减少工作量,本文暂不讨论水位引起的异常问题,所以图2(b)、2(d)的异常信息暂未列入这次讨论范围。

图2 由于观测环境的干扰而导致的水温异常

在进行去趋势、去环境干扰后,接下来需要剔除的是非地震事件引起的重复性异常信息:如北京左家庄井水温(图3),单从2008年曲线来看,震前20天(2008年4月20日)温度出现明显下降趋势,汶川地震后上升恢复到异常前水平(图3小窗);从该井多年连续曲线来看,其下降异常经常重复出现,且这些异常与地震事件之间没有必然联系,可见在异常辨认时需从多年曲线中剔除这些非地震事件的重复性异常信息。

通过查阅台站观测日志或与台站人员沟通,对降雨渗入、仪器故障、台站检修或水位校测、供电等其它因素造成的水温动态异常进行剔除;在经过上述步骤对异常信息进行提取和筛选后,我们采用动态图像识别的方法(鱼金子等,1987;严尊国等,2000)对汶川地震前存在的水温异常进行辨别并确认。

2 汶川地震前水温异常

利用上述方法对汶川地震前水温异常进行辨认,最终确定10口观测井有明显的震前异常信息,其详细信息见表1,异常形态见图4。

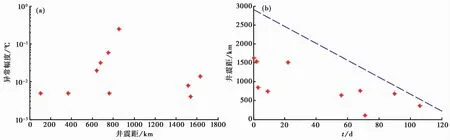

由表1可见,汶川地震前水温异常井空间分布范围较大,井震距小于1000km的占70%,井震距在1000~2000km的占30%,相对来说,距震中越近,异常出现次数越多;远离震中,异常出现次数较少。异常形态上,观测井分为“急降—平稳”型5个、“‘V’字”型1个、“急升—缓降”型2个、“持续下降”型1个以及“缓降—急升”型1个;几乎没有2个异常是同一形态的情况。异常持续时间跨度为6h~106d,大多数(90%)在震前3个月内,可见异常性质多为短临异常;而地震发生时间与异常过程间的关系较为复杂,只有祁连井是异常还在进行中时发生地震的,其余井都是异常过程已经结束后才发生地震的。异常幅度为0.004~0.244℃,50%的异常幅度在千分之几度的量级,另50%在百分之几度的量级。从井震距与异常幅度间的关系来看(图5(a)),异常幅度与井震距间没有明显关系;而从异常的时空演化来看(图5(b)),异常都落在蓝线之内,呈现出井震距越大、持续时间越短,井震距越小、持续时间越长的特点。

图3 北京左家庄井非地震事件的重复性异常信息

表1 汶川地震前水温异常基本信息

除个别井未收集到详细的水温传感器安装深度之外,从现有的资料来看,异常与井深、传感器安装深度间关系不明显;从观测井的基岩岩性来看,主要是不同时代(γ2~γ5)侵入成岩的花岗岩与不同时代(Z~N)沉积成岩的沉积岩(砂岩、灰岩、粉砂岩、凝灰岩)及第四纪(Q)喷出成岩的玄武岩,异常与观测层地层岩性间的关系多样且呈无规律性;而井水位类型为自流井4口、静水位5口以及干井1口,本次分析的273口水温观测井中,其中45口为自流井,可见自流井中出现异常的概率(4/45=8.9%)高于静水位井(7/228=3.1%)。

图4 10口观测井记录到的汶川地震前水温异常形态

图5 异常幅度、持续时间与井震距间的关系

图6 井孔井-含水层结构决定水位与水温异常

3 认识与讨论

从地震预测角度来看,一次具有实效性的预测意见需具备对地震3要素(震中位置、震级大小、发震时间)都相对准确地提出预测意见。但从本次总结的结果来看,虽然空间上呈现相对来说井震距越小异常概率越大,时间具有短临性质等简单的规律性(异常的时长跨度从几小时到几个月),但无论从空间上还是时间上,利用极少的异常信息进行地震要素的判别几乎不可能实现。异常形态多样、异常幅度不一,这些可能取决于观测井的井-含水层系统结构以及井-含水层系统的力学或热力学异常状态不同。通过玉树井的实例来看,井-含水层系统也可能会受到构造活动的冲击而发生改变(何案华等,2012;Sun et al,2018),从而导致同一口观测井对不同地震出现的异常形态都不同的情况。异常幅度为0.004~0.244℃,幅度大小取决于井-含水层系统参数(含水层横向水温梯度、渗透性、厚度等)(He et al,2017),而与地震震级大小无关,这些因素决定利用异常形态、异常幅度来进行地震震级预测几乎不可能实现。

笔者通过川03井进行精细温度测量以及多层位温度动态观测,结合汶川地震全国井水位与水温的同震响应分析(He et al,2017),参考国际上含水层渗透性对于水位同震响应的决定作用这一认识(Rojstaczer et al,1992;Piombo et al,2005;Jean et al,2006;Shi et al,2013;Sun et al,2015),提出水温异常取决于井-含水层结构以及观测井所处的水系单元位置这一观点。

当观测井靠近补给区、远离排泄区时,含水层的渗透性增大,从补给区到井孔径流路径中阻力减小,而由于远离排泄区导致井孔到排泄区间的阻力几乎不受影响,这使得补给区水源更易注入到井孔中,导致井水位上升异常。而水温上升或下降,则取决于含水层的横向温度梯度:如果含水层补给段为浅循环层,则会导致水温下降异常;如果含水层补给段为深循环层,则会导致水温上升异常。相反,当观测井靠近排泄区、远离补给区时,含水层的渗透性增大,由于井孔远离补给区而导致井孔到补给区间的阻力几乎不受影响,但排泄区到井孔间阻力减小,从而使井孔周围的水更易于排泄,导致井水位下降异常。且由于井孔内注水量几乎不变,从而导致水温几乎不变。当观测井距排泄区与补给区都较远时,含水层的渗透性变化对于井水位影响不大,不会产生相应的水位与水温异常信息。

利用这一认识,可以解释异常的多样性、复杂性,但由于缺少实验室或实验场的量化实验数据,对于该认识的完善有待更多的实验与震例总结。

4 结论

汶川地震前,我国专业地震地热台网记录到客观的异常现象。这些异常具有如下特点:异常观测点在空间上相对集中;异常幅度差异较大;异常的出现时间具有短临性质,且呈井震距越大持续时间越短、井震距越小持续时间越长的规律;自流井记录到的异常概率远高于静水位井,不过干井也可以记录到异常信息。在此基础上,提出了水温异常取决于井-含水层结构以及观测井所处的水系单元位置这一认识。