中国基础教育均等化进程评估(2003-2014年)

◎ 石绍宾 李 敏

一、引言

基础教育均等化是指一国之内不同区域的基础教育实现均衡发展,公民能够享受大体相当的教育条件和质量。基础教育的均等化能够推动教育体系、制度更加完善,保障公民民主权利平等,进而促进居民收入差距、区域差距的缩小,实现从“人口红利”占优向人力资源占优的飞跃。目前在我国,虽然九年义务教育已广泛普及,但是各个地区的基础教育供给水平相差较大,均等化有待提高。

国外教育均等化的研究起步较早,在教育均等化的内涵诠释上,科尔曼将教育机会均等化在不同社会阶段和形态下的不同内涵予以总结,并从教育的不同环节阐释了其概念:“进入教育、参与教育、教育结果和教育对生活前景机会的影响均等”。瑞典教育学家胡森总结出了教育机会均等学说,赋予“平等”三种内涵:“起点、过程和结果均等”,同时指出“机会”主要是指“学校外部的各种物质因素、学校内部的各种物质设施、家庭环境中的某些心理因素、学校环境中的某些心理因素、学校学习条件”。①还有学者将教育公平和平等进行了区分,小费恩·布里姆莱和鲁龙·R·贾弗乐德在《教育财政学——因应变革时代》中指出,公平是根据学生不同的特点和需求而因材施教。在教育公平的实现上,弗里德曼提出了教育券理论,发挥市场机制在改善教育公平中的效应。但杰夫·惠迪则认为市场并不能有效解决教育平等,反而会拉大教育和社会差距,应该站在社会整体利益上制定教育政策。国内教育均等化研究也涌现了许多宝贵成果。首先,在教育均等化的内涵上,迟福林(2007)指出,基本公共服务均等化的要义是为广大公民提供相当的基本公共服务水平;莫凡(2010)认为,义务教育均等化是逐渐推进的,且城乡、区域和校际间的差异会永远客观存在,因此要在差异适当的情况下,争取公民义务教育的“底线均等”②;娄世桥(2013)认为基本教育均等化的真正实现,应在特定时间、空间上,考虑地区实际情况和差异,结合具体政策做出适当调整。其次,在基础教育均等化程度的评估上,吕炜、刘国辉(2010)测算了1998年至2007年各省市区(除港澳台)的教育基尼指数,分析了与基础教育均等化改善相关的因素;卢洪友、祁毓(2013)从教育投入、产出和受益出发,建立教育基本公共服务均等化评估体系,全面评价了中国2003-2009年教育基本公共服务均等化状况;罗哲、张宇豪(2016)从绩效的角度出发,参考平衡积分卡,形成了一套教育基本公共服务均等化绩效评价体系。最后,在均等化策略上,胡祖才(2010)提出当下基本教育均等化的推进要以人为本,由政府做主导,公平为前提,重点在质量;杨宗凯等(2015)认为,未来信息技术将是促进教育均等化的重要手段,利用网络信息技术可以完成基础教育信息资源均衡配置模型的构建。综上,无论是国内还是国外,都十分重视教育基本公共服务的提供和均等化实现,义务教育的完善将成为我国教育事业的长期努力方向之一。

二、评估方法

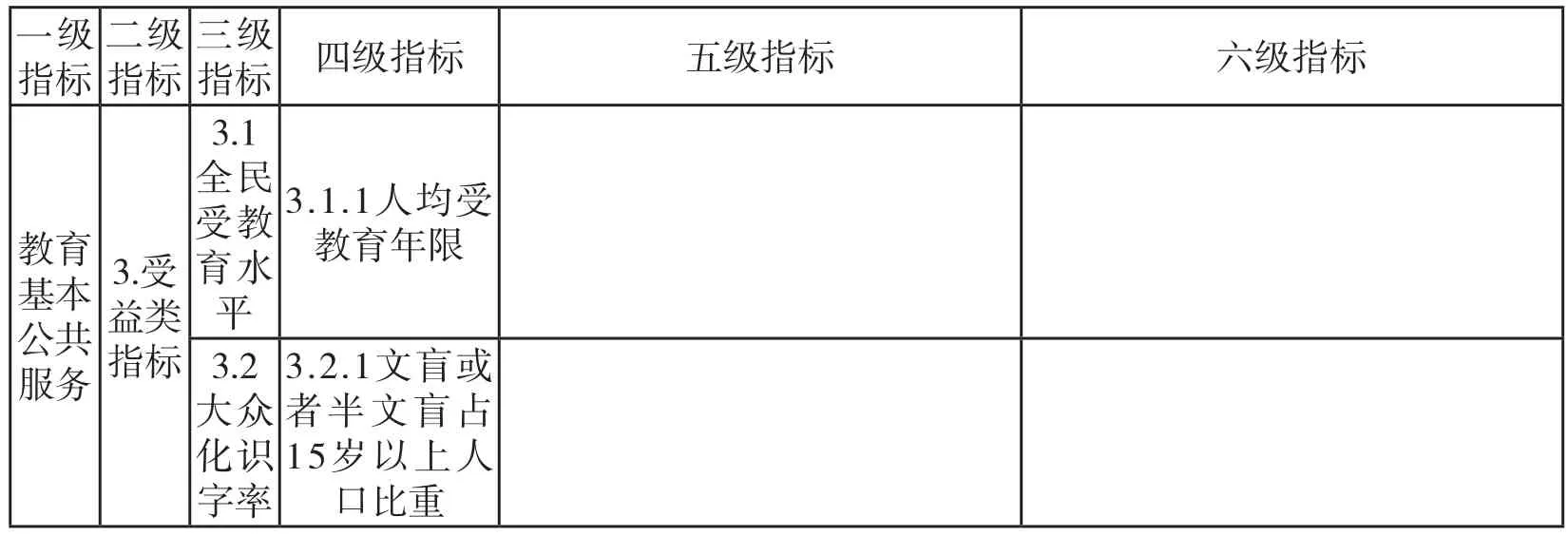

国内外大量研究表明,教育均等化应建立在机会均等和教育资源均衡配置的基础之上。从此观点出发,笔者结合中国统计数据的可获得性,借鉴卢洪友在《中国教育基本公共服务均等化进程研究报告》③中所采用的指标体系和研究方法,对我国2003-2014年基础教育均等化进程进行了量化评估。该指标体系主要包括教育基本公共服务总体水平一级指标,教育基本公共服务投入、产出和受益三个二级指标等六层级次,具体的指标体系见表1。

本文的研究方法是,首先,将这些指标体系中最低级单项指标进行标准化处理并计算得分,方法如下:

如果该指标数值与教育基本公共服务水平呈正向关系,则:

如果该指标数值与基本公共服务保障程度呈负向关系,则:

其次,将投入、产出和受益三个方面的下属指标分别从最低级单项指标开始,利用算术平均的方法,由低级到高级层层合成,最终得到各省区2003-2014年基础教育投入、产出、受益水平的得分。最后,教育基本公共服务总体水平一级指标得分由投入、产出、受益水平三个二级指标按照0.3、0.3、0.4的比重合成得到。

表1 基础教育均等化指标体系

(续表)

在考察均等化进程的动态变化时,笔者将所有省区指标得分的均值看作全国基础教育的标准水平,计算指标的标准差,进而得到中国2003-2014年基础教育均等化的发展趋势。如果指标标准差小,说明全国各省区基础教育水平的总体离散程度小,均等化水平较高;反之,则说明均等化水平较差。

在研究各省区基础教育均等化水平相对进程时,笔者以全国基础教育各项指标的平均水平作为标准水平,将该省区相应各项指标得分与标准水平相比,若比值高于1,则该省区基础教育该项指标水平高于全国平均水平,均等化相对进程较好;若该比值低于1,则该省区基础教育该项指标水平低于全国平均水平,均等化相对进程较差。

本文基础数据主要来自《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国教育经费统计年鉴》和各省市区国民经济与社会发展公报以及教育事业发展公报。需要说明的是,由于2012年的《中国教育经费统计年鉴》和2014年教育经费数据的缺失,我们在计算2012年的指标体系中去掉了投入指标中的经费保障程度指标以及其下级一系列指标,2014年的指标体系则去掉了经费占用资源比重指标以及其下级一系列指标。

三、我国基础教育均等化总体进程分析

(一)全国基础教育发展水平及均等化进程

1.全国基础教育发展水平

通过指标计算和合成,我们得到了全国2003-2014年中国基础教育总体、投入、产出和受益水平得分④情况及变化趋势,如图1所示。

从总体水平来看,2003-2014年全国基础教育总体水平均在不断增长,平均得分由2003年的5.23逐年增长至2014年的8.726,年均增长率为4.79%。由此可见,我国基础教育总体水平在不断上升,义务教育事业逐渐由简单的普及向着更公平和更高质量的方向发展。这得益于我国在教育投入、均等化领域坚持实施的各项政策以及地方各省市区的配合。具体来看,中西部地区的改善明显,特别是新疆维吾尔自治区,基础教育总体水平得分在西部地区乃至全国排名中一直比较靠前且较稳定。

由于一级指标是由教育投入、产出和受益三个二级指标按比例合成得到的,总体水平的增长得益于投入、产出、受益水平的不断增长。单纯从比重来看,受益水平得分对总体水平得分的贡献最大,公民的受教育年限和质量有所提高,但其年平均增长率仅有1.81%,增速较慢,而投入水平得分所占的合成比重虽仅为0.3,但其年平均增长率为14.7%,增速较快,对基础教育总体水平提高的带动最突出,可见近年来国家越来越重视教育的投入。相反,产出变化并不明显,一是受国家拆点并校政策影响,学校数量减少,二是投入-产出效率不高。因此,在今后基础教育均等化的推进中,除要保证财力物力投入之外,还要注重投入的产出-受益效率,提高政策实施的有效性。

图1 基础教育总体、投入、产出和受益水平得分值变化趋势图

2.全国基础教育均等化进程

图2是以标准差的形式表现的2003-2014年我国基础教育总体、投入、产出和受益均等化水平的变化趋势。除了基础教育投入水平的标准差一直呈现明显的上升趋势且数值较大外,其他三项指标的标准差均处于较低的水平。基础教育总体水平的标准差由2003年的1.12上升到2014年的1.62,标准差年均增长率为4.08%,总体上维持在一个平稳、较低的水平上,具体分析来看,2003-2006年呈略微上升的趋势,2006-2010年呈下降趋势,2010-2014年在轻微波动中略有上升;产出水平和受益水平省际差异在2003-2008年变化较小,2008-2010年变化较大,下降到了1以下,在2010年以后,产出和受益水平均在波动中有所上升,总体来看,产出和受益水平年均增长率分别为4.67%和0.19%。由此看来,无论是总体保障程度,还是教育投入、产出和受益水平,我国基础教育省际均等化水平改善都没有想象中显著,尤其是基础教育投入水平的差距过大,需要加强关注和重视。

四、我国基础教育均等化分区域进程分析

(一)分区域基础教育总体水平及均等化进程分析

图2 基础教育总体、投入、产出和受益均等化水平变化趋势

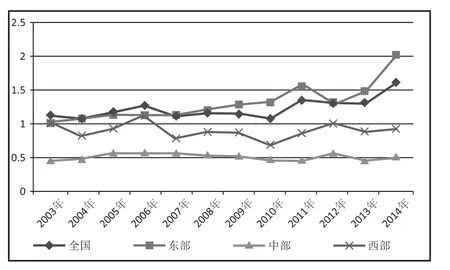

图3是2003-2014年全国、各区域的基础教育总体水平得分变化趋势。全国和东部、中部、西部的基础教育总体水平得分⑤一直呈上升的趋势,年均增长率分别为4.79%、4.79%、3.94%、5.47%,且增长速度较平稳,东部基础教育总体水平位于全国平均水平之上,中部基础教育总体水平接近全国平均水平,而西部则一直低于全国平均水平。

图4反映的是全国和各区域基础教育总体水平均等化进程。东部地区基础教育总体水平内部差异呈上升趋势,标准差年均增长率为7.19%,西部地区内部差异虽然有所波动,但没有明显缩小,标准差年均增长率为1.07%,但是总体上看内部差异水平较低。中部地区基础教育总体水平内部差距最小。从全国范围来看,2010年之前,各省之间基础教育总体水平差异有所下降,2011年之后各省差异在波动中有所上升,省际间标准差年均增长率为4.08%。

图3 全国、各区域基础教育总体水平得分趋势图

图4 全国、各区域基础教育总体水平均等化进程变化趋势图

(二)分区域基础教育投入水平及均等化进程变化趋势

图5反映的是全国和各区域基础教育投入水平得分趋势。由图我们可以看出,全国和各区域基础教育投入水平均呈上升趋势。东部地区持续遥遥领先,且增速较快,年增长率14.25%,位于全国平均水平之上,主要得益于经济实力雄厚,投入教育事业的资金充足,财政支持力度较大,为各项教育基础设施的建设提供了保障,且高素质教师资源丰富、教师数量充足。中西部地区投入水平大体相当,增速也较快,平均每年增长率分别为14.49%和15.58%,快于东部地区,但始终未能超越全国和东部地区平均水平,这主要与中西部地区经济落后,教育资金投入占GDP、国家财政教育支出占教育经费的比重较低有关。

图6反映的是全国以及各区域基础教育投入水平均等化进程状况。无论是全国,还是东部、西部和中部地区,内部差异都有不断拉大的倾向。东部地区内部差异最大,标准差由2003年的1.72上升到2014年的5.69,年均增长率为12.69%。中部和西部内部差距较小,但年均增长率也分别达到8.41%和15.60%。从全国范围来看,基础教育投入水平的省际差异较大,因此我们应该更加注重基础教育投入的均等化,不仅要缩小东、中、西部之间在教育政策保障、执行和转移支付效率上的差距,也要重视区域内部差距,推进更全面的均等化。

图5 全国、各区域基础教育投入水平得分趋势图

(三)分区域基础教育产出水平及均等化进程变化趋势

图6 全国、各区域基础教育投入水平均等化进程

图7描述了全国、各区域2003-2014年基础教育产出水平得分趋势。东部地区虽然依旧高于全国平均水平,但是在2005-2010年一直下降,2011年之后才略有回升,每年增速为1.12%,原因是东部地区省份原本教育事业基础较好,经费、物质、人力投入的边际产出较小,加上拆点并校的学校布局调整,东部地区产出下降。中部地区产出水平与全国平均水平大体一致,2009-2010年甚至超过东部和全国平均水平,产出水平有所改善,西部地区的产出水平虽然始终位于全国平均以下,但是差距在不断缩小,且年增速为2.10%,在三个地区中最高,这主要是由于义务教育学校较早年有所增多,义务教育机构密度提高,前期教育投入成果已有所显现。总体来看,无论是全国范围还是各地区,教育产出水平都增长缓慢,某些年份甚至有连续下降的趋势。

图8是全国以及各地区基础教育产出水平均等化进程变化趋势图。中部和西部基础教育产出水平内部差异有所缩小,由2003年的1.73和1.18降至2014年的0.69和0.77,分别以每年6.83%、2.18%的速度下降。东部内部差异波动较大,但近几年总体上较早年内部差异在缩小,标准差年均变化率为40.69%。全国省际之间基础教育产出水平差异总体上虽有波动,但也在慢慢缩小,中部地区产出水平差异最小。

(四)分区域基础教育受益水平及均等化进程变化趋势

图7 全国、各区域基础教育产出水平得分趋势图

图8 全国、各地区基础教育产出水平均等化进程

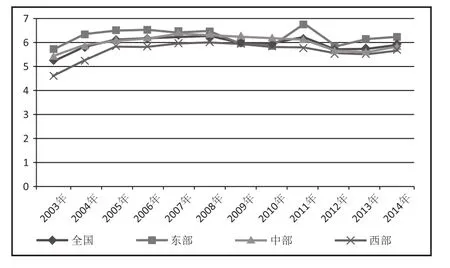

图9描述了全国以及各区域基础教育受益水平得分趋势。全国和各地区的基础教育受益得分都有所缓慢增长,其中东部的分值高于全国和其他区域的平均水平,中部的受益水平也超出了全国平均水平,西部虽位于全国均值水平之下,但是西部省份在教育受益上已经有了明显改善,收益水平年均增长率为2.55%,增长速度最快,与全国平均水平的差距也在缩小,人均受教育年限增加,文盲人数减少,国家对西部教育支持和保障上的努力已经有所收获。

图9 全国、各区域基础教育受益水平得分趋势图

由图10可以看出,西部地区受益水平内部差异最大,标准差平均每年增长2.15%,其次是东部,标准差平均每年以1.58%的速度下降,中部内部省份间差异最小,标准差年均下降率为4.17%。在2010年之前,全国以及各地区受益水平差异均有不同程度的缩小,西部省份之间的差距虽大但缩小趋势最为明显,2010年之后,东部、西部内部省份间受益水平差距又有所拉大,中部地区继续保持缩小的趋势。全国省际间差异与西部地区内部差异变化趋势大致相同,2010年至2014年略有扩大。

五、中国分省基础教育均等化相对进程分析

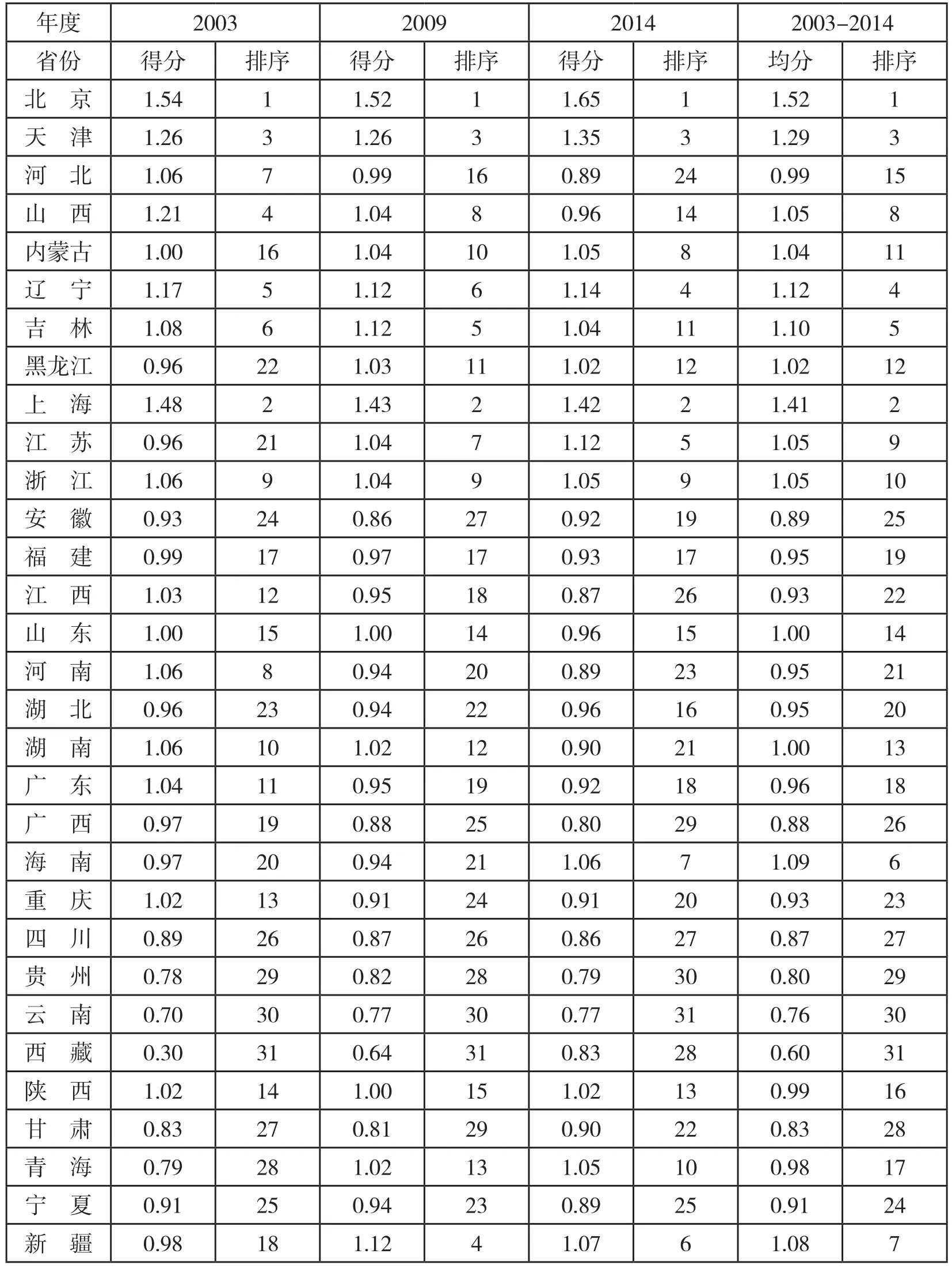

在研究各省区基础教育均等化水平相对进程时,笔者以全国基础教育各项指标得分的平均水平作为标准水平,将该省区相应指标得分与标准水平相比,若比值高于1,则该省区基础教育水平高于标准水平,均等化水平较高;反之,则该省区基础教育水平低于标准水平,均等化水平较低。具体结果如表2、表3所示。

图10 全国、各区域基础教育受益水平均等化进程

表2 各省基础教育总体水平均等化相对进程得分

表3 各省基础教育投入、产出、受益水平均等化相对进程得分

(续表)

通过计算,从2003年至2014年各省基础教育均等化相对进程水平及排序状况来看,东部省份在总体、投入、产出和受益得分方面大都处在全国前列,其次为中部省份,西部省份基础教育均等化相对进程较为落后。从各指标的省份排序变动来看,产出均等化相对进程排序波动较大,投入和受益均等化相对进程排序波动较小,原因在于教育投入主要依靠财政支持,受基数效应的影响,各省教育投入均在原来基础上略有扩大,个别中西部省份投入可能更大,相对之间的排序状况变化不大。受益指标主要是指人均受教育年限和文盲率,此变化是随着教育的发展慢慢改善的,效果显现缓慢,各省排序变化小。产出水平排序变化较大,主要是因为“拆点并校”等政策,使得学校数量在短时间内的增减变化较大,体现在各省的学校密度的变化上就更加明显。

注释:

①[瑞典]托尔斯顿·胡森著,张人杰译.社会出身与教育.经济合作与发展组织,1972.

②莫凡.广东义务教育均等化问题与对策.广东科技,2010(9).

③卢洪友,祁毓.中国教育基本公共服务均等化进程研究报告.学习与实践,2013(2).

④全国基础教育总体、投入、产出和受益得分分别由相应指标所有省份的均值代替,下同。

⑤东部、中部、西部区域的基础教育总体水平得分由该区域内省份的均值代替。