流动人格:传统文化艺术生产的活性与动力*

——基于“西游”题材影视艺术生产实践

■ 刘 荃

大多数中国传统文化文本与题材在与现代文化、西方文化苦苦竞争的时候,“西游”题材却一枝独秀,在电影、电视甚至游戏等艺术生产中占据着相当的市场份额,成为中国传统文化传承最为成功和最具活力的样本。笔者认为,这一现象的出现,不仅是“西游”题材与影视艺术生产的高度契合,而且与艺术生产者“流动人格”在社会现实中的集体呈现相关。

一、 艺术生产与“流动人格”

“人格”一词是从日文引进的,日文的“人格”来自英文“personality”。“personality”一词又来源于拉丁文“persona”,其本意是指演戏时演员所戴的面具(Mask)。通常认为,人格是个体所特有的特质模式及行为倾向的统一体,是具有动力一致性和连续性的持久自我,是个体外在行为及真实自我的综合体现。作为认知、情感和行为的复杂组织,人格包含着过去的影响和未来的建构。①马克思提出“人的本质……在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。②人格源于个体的生物特性,但更多是由社会环境决定的。因此它既包含着人类、民族、阶级和阶层等社会结构的共同特征,也具有个体的独特性、整体性和稳定性。

从心理学的意义上看,“流动人格”的“流动性”并不是指某一具体性格的不稳定性,而是一种稳定的求变的“人格倾向”。在过去的研究中,“流动人格”有两层含义,其一是指历时性的“精神机动性”,即“生活在传统社会中的人们需要培养出一种‘流动人格’(Mobile personality)以适应向现代化的转变。这种‘精神机动性’(Psychic mobility)或者叫作‘移情能力’使人们希望脱离传统角色去担当新的角色”③。其二是指共时性的“精神机动性”,如李栋柱在研究了孔子人格之后指出,“孔子的一生不仅仅扮演了臣子和师长这两种角色,他还扮演了其他一些角色,从而使得孔子有了多重‘身份人格’。因为所扮演的各种角色具有被社会、文化所规范化了的不同的行为模式,它们之间的矛盾和冲突,使得孔子的人格也显露出流动性”④。

由此可见,“流动人格”反映出的是个体对外部变化和内在需求的主动适应。艺术生产者尤其是中国艺术生产者存在着必然的“流动人格”。至少有如下个体和群体的两个原因。

1.艺术生产是一种创新性生产,需要艺术生产者具有求新求变的流动人格。弗罗姆指出,在“(现代社会中)个人不再是他自己,他完全承袭了现存文化模式所给予他的那种人格”,这种主观上消除“我”与世界矛盾的行为,使“他们完全一体化了,因而不再感到孤独和忧虑”⑤。对于现代社会中的普通人而言,“逃避自由”是一种自我的精神保护。但对于艺术生产者而言,这种“自我的丧失”却给艺术家带来了另一种痛苦,即灵感的消失和作品的平庸,“防止痛苦的另一种方法是通过使用我们的心理装置所容许的里比多移置,用这种方法使它极大地增加了灵活性”⑥。人格心理学家Barron发现,科学家往往具有独立判断、敢于接受新事物、反潮流、反权威、反媚俗的勇气。⑦这种创新性人格或者说“精神机动性”同样是艺术家的生命力之源。而荣格则将这种心理动机称为是“自发情结”,即作为“精神中的一个分离部分,它过着脱离意识层的独立的精神生活,并且根据它的能值或能力,可能作为仅仅是意识的自觉定向过程失调显现出来”⑧。可以说,这种希望摆脱平凡、试图克服自我矛盾的“里比多移置”正是艺术家(艺术生产者)“流动人格”的具体体现,并使得他们得以享受“心理的和智力工作的快乐”。

2.近现代中国社会的巨大变迁,也培养了中华民族的“流动人格”。19世纪开始中国“积贫积弱”“愚昧落后”的现状,以及短短一百年间里中国经历的新民主主义革命、新中国成立、文化大革命及改革开放等重大社会变革,不断强化中国人尤其是知识分子内心的焦虑。“五四时期”提出“救亡”与“启蒙”两大主题,其实质就是希望打破“传统文化对人心的禁锢”后⑨发现人的本质,表现出对“变化”或者说“推动现状的机会”的渴望。⑩陈独秀更是希望新青年必须完成自我解放和自我革命,以新鲜活泼的生命淘汰陈腐朽败的生命。“一定的文化(当作观念形态的文化)是一定社会的政治和经济的反映。”当中国在面对各种民族危机,迅速从封建农业社会转向现代信息社会的进程中,作为文化系统一部分的艺术生产者,必然也面临着思想观念、文化追求和心理态度的矛盾和斗争,进而产生自我身份和社会认同的冲突,产生求新求变,实现自我价值的需求。

二、“流动人格”的艺术生产导向

图1 流动人格下的艺术生产体系

根据盛国军的新型人格与社会文化变迁生成模型,笔者将艺术工作者的“流动人格”与社会文化的关系绘成图1。图中所显示的两个坐标,社会文化变迁的原点是以传统文化基因为彼时社会文化形态,而主体意志的起点是彼时“一个社会(或文化)中的每个成员在人格方面所共同具有的元素”。艺术生产者的“流动人格”就是在突破或顺应彼时社会文化形态和“基本人格类型”的过程中显现出来的。Philippe Mairesse在研究了艺术专业学生之后也得出类似的结论,“通过研究自我与真实之间界限模糊且变化的特殊领域,艺术专业学生采用了一种自然研究者的姿态,在创造知识的时候也在定义他自己,或者说通过艺术生产,学生在创造知识的同时也在定义他自己”。影视艺术生产者一方面需要在动荡的社会环境、多元的文化观念冲突下,获得对某种文化形态的认同和对自我的重新认知,一方面需要将固有传统文化题材转换,改编成适合影视媒介表达的现代艺术文本。

“人并没有什么与生俱来的抽象本质,也没有什么一成不变的永恒人性;人的本质是永远处于制作之中的,它只存在于人不断创造文化的辛勤劳作之中”。流动人格的存在,使艺术工作者在社会文化和自我意志的影响下不断调整自己的艺术风格,提高艺术创作水平。如毕加索作为一位不羁的画家兼艺术教师和地方图书馆馆长(荷塞·鲁兹)的儿子,从小接受了父亲扎实的西班牙传统写实主义的严格训练并掌握了高超的绘画技巧,对绘画充满敬畏且拥有强烈的自我意志——只把自己亲眼看到的东西画出来。求变的个性和对艺术的执着使毕加索不断调整着自己的艺术风格,最终在经历了蓝色时期和玫瑰时期的反复尝试后,完成了从古典主义到超现代主义的艺术转折。从这个角度看,“流动人格”作为人的主体性,尤其是作为艺术生产者的“角色”人格,表现出积极性、独特性、创新性的应有特征。

社会文化变迁也是如此。对于一个民族而言,传统文化已经沉淀为“文化基因”,即“一切心理反应的普遍一致的先验形式,这种先验形式是同一种经验的无数过程的凝缩和结晶,通过大脑遗传下来的先天的心理模式”。但社会文化并不是静止的,文化在传承过程中必然会受到社会事件或外来文化的影响。创新扩散的相关研究表明,一个新的观念或产品的扩散往往是由创新者执行的,创新精神使之成为所处文化圏层中第一批“吃螃蟹的人”。艺术生产者作为传统文化的历史继承者,同时也是传统文化的现代化改造者,其生产不仅是“私人劳动”,更反映为“社会劳动”的一部分;既体现出艺术生产者的主体性,又暗示甚至培养出社会的文化走向。如刘海粟1912年在上海创办上海图画美术院时,其办学宣言中便有“我们要发展东方固有的艺术,研究西方艺术的蕴奥;我们要在极残酷无情、干燥枯寂的社会里尽宣传艺术的责任。因为我们相信艺术能够救济现在中国民众的烦苦,能够惊觉一般人的睡梦”。在与蔡元培教育现代化的遥相呼应中,刘海粟打破了当时封建保守的文化桎梏,将西方绘画的教学理念(人体模特)和审美观念介绍到中国,成为中国新文化运动中的重要组成部分,为中国文化的现代化奠定了基础。

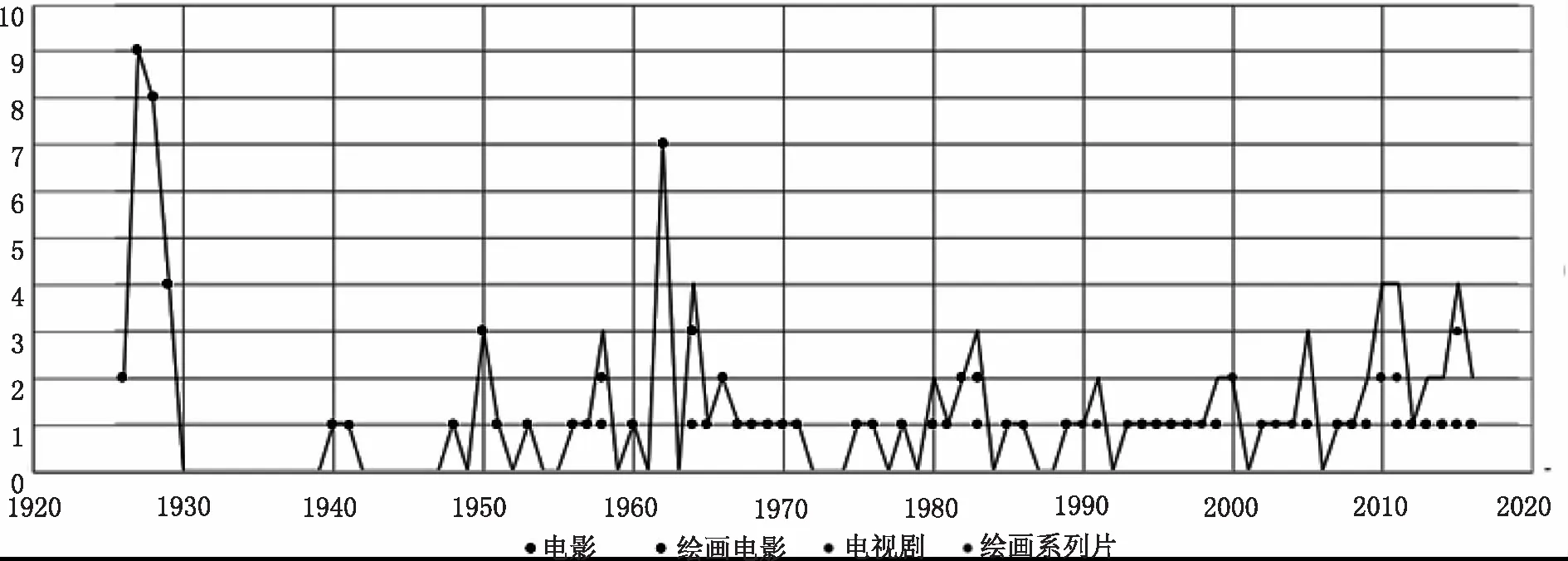

三、 流动人格下的“西游”题材艺术生产

从“西游”题材影视作品的艺术生产历史脉络来看,1927年、1962年(主要集中于香港)、1982年、1996年和2010年前后是创作的高峰期:1927年、1928年、1962年、1964年每年分别出品“西游”题材电影为9部、8部、7部和4部,表现出艺术生产较高的集中度;1994~2000年每年都有一部“西游”题材影视作品(1999年和2000年各有两部),表现出艺术生产稳定的持续性;2005~2016年“西游”题材艺术生产全面爆发,尤其是2010年、2011年和2015年每年各有4部影视作品上映播出。从全国范围看,“西游”题材影视艺术生产的中断只出现在抗日战争和解放战争正酣的1930~1939年及1942~1948年两个阶段。见图2。

图2 “西游”题材影视作品历史分布图

传统文化作为主体(人)与特定地理空间和历史时间长期互动的结果,是一个民族成员所有知识、艺术、信仰、伦理、观念等的总和,以集体无意识的方式沉浸于社会生活之中。历史演义、神怪小说、唐诗、宋诗等传统文学形式,在主题、结构、情节、形式和风格等各个方面无不流淌着中华民族的文化品质和精神追求。“文化世界是一个以人为本体的世界,人的意向性是文化世界的动力和指向,人的活动是文化世界的运动方式。”以传统文化为主题的影视艺术生产,其中存在着传统文化与当代文化的交织,往往是通过艺术生产者在社会文化变迁和自我意识之间的复杂关系体现出来。

1.“西游”题材的流动人格意指

李沁在解读《传播的偏向》一书时提出:“沉浸传播的偏向是‘人’。”无论是文化传播还是艺术生产,首先都表现为作为个体的“人”在社会中的具体创作行为和实在心理趋向。传统的“西游”题材,或以“孙悟空”为主角表现其大闹天宫、降妖伏魔,或较为完整地表现“取经”的艰苦历程。如1941年动画片《铁扇公主》以些许娱乐轻松的寓言方式在抗日“孤岛”时期借孙悟空勇于斗争、毫不畏惧的精神鼓舞着人民的抗日决心,万籁鸣说:“要让同胞觉醒起来”,“有意曲折地用打倒牛魔王作为借喻反映出影片的主题,那就是‘全国人民联合起来对付日本侵略者,争取抗战的最后胜利’”;1964年动画片《大闹天宫》反映了在特定时期下中国人民对强大势力的反抗意志和自强不息的奋斗精神;1985年《西游记》的拍摄是当时文艺工作者对1978年日本和其后台湾版《西游记》脱离原著、过于“恶搞”的“古典主义美学”的回应。周星驰在拍摄《西游降魔篇》时希望“在绝望中保留一点点希望”,可以说经过十多年的沉淀,周星驰自我也成长起来,人“总会发生变化”。

2.“西游”题材的传统文化原点

《西游记》所构建的“心猿意马”“求放心”“金丹大道”等诗性寓言,表现出中国文化精神“以心学为依据的儒道释三位一体的多重复合形态”,而其通俗易懂的语言和浪漫魔幻的情节又促进了这些原型的流传与发展。通过家庭的枕边故事、学校的教学读本、各种演绎后的文化元素(包括文学及影视作品、广告、玩具等)“西游”故事传布于社会,在口耳相传或文化消费过程中逐渐融入中国人的民族精神,并通过高辨识度的符号载体得以形式化。中国人通过一支金箍、一件虎裙、一个称谓、一种关系等便可以解读出“西游”原型。可以说,“西游”故事和符号作为能指与传统文化精神的所指关系相对确定;故事的反复讲述和聆听使中国人强化了文化记忆与认同,使其成为不可磨灭的民族精神和文化基因,左右着民族的审美趣味、意识倾向和行为规范。

3.“西游”题材的现实社会响应

1926年最早“西游”题材电影作品《孙行者大战金钱豹》(天一影片公司)和《猪八戒招亲》(大中国影片公司)诞生之年正是刘海粟“模特儿”风波平息之时,也是五卅运动结束后的第一年。历史事件的巧合,暗示着在动荡的社会变革中人们“流动人格”彰显出的极端消费观与审美观。电影院成为地理租界之外躲避战乱的“心理租界”。这一阶段的“西游”题材集中于魔幻武侠题材,近半数涉及“盘丝洞蜘蛛精”“无底洞地涌夫人”“火焰山铁扇公主”等女妖题材,如电影《盘丝洞》中众女妖多面施当代妆容、身着暴露的现代服装或胸衣。这一阶段的电影风格或光怪陆离或轻佻浮夸。它们与“骚在骨子里”的“浪漫戏”相呼应,以强烈的狂欢精神成为“繁华的‘魔窟’”的最好影像佐证。

香港电影人1962年前后、台湾地区电影人1980年前后对“西游”题材的集中创作,可以看作是1950~1966年香港电影第一次工业化转型时期“迎合观众、感动观众”的尝试,以及台湾地区文化禁锢下对电影审查制度的规避。1995年周星驰、刘镇伟合作的《大话西游之大圣娶亲》和《大话西游之月光宝盒》两部电影被认为是香港人对回归前“社会阅读”的重要文本,被社会解读成“很明显的二元对立模式:……观众的感受也处于一种游离状态,一会儿把握了自己(在传统价值中对‘我’的认定),一会儿又失去了自己(片中的拆解效果所致)”,展现出无法把控命运的绝望感。

21世纪以来“西游”主题成为信息时代交错的时空关系、多元文化交织的典型体现:以2000年电视剧《春光灿烂猪八戒》、2005年《情癲大圣》、2013年《西游·降魔篇》、2015年《大圣归来》、2017年《悟空传》为代表的影视作品多数只保留了“西游”题材的基本人物设定,故事情节和人物关系则是完全虚构的。这些作品架空了原著,与现代社会对个性解放的人生观,如“若一去不回、便一去不回”(《悟空传》);对是非标准的价值观,如“不要用你心中的对与错去衡量别人的错与对”(《西游记之孙悟空三打白骨精》);对超越文化的爱情观,如“好春光,不如梦一场”(《春光灿烂猪八戒》)和“爱一个人不一定要有结果,不追求结果就不会有尽头的一天”(《情癲大圣》)中对超越文化的爱的理解等相呼应,进而能够引起当代受众的共鸣。

四、 “流动人格”对传统文化题材影视生产的启示

影视艺术生产在对传统文化题材的现代化改造中,不可能彻底解构原有的文化意义系统。正如德里达所说:“每一概念在本质上被合法地刻写在一个系列或者系统中,其中以差异的系统活动或者说游戏的方式而指涉他者,指涉其他概念。”每一位影视艺术生产者在创作过程中,都无法脱离《西游记》原文本。即使像《大话西游》和《春光灿烂猪八戒》系列等几乎完全虚构的电影,其中的情节、人物关系和人物设定也能够在原著中找到依据,如《西游记·降魔篇》中的唐僧柔弱而执着,“至尊宝”(孙悟空)最终变身为“踩着七彩祥云”的盖世英雄,《悟空传》中的天蓬深爱着阿月(嫦娥)等,均具有较高的辨识度,很容易得到中国观众的认同。

在具体艺术生产过程中,影视工作者不可避免会对小说原型中的人物和情节进行改编,加入新的内容。从现代的、大众的角度对传统文化文本进行解构和重新解读,成为艺术生产者自然而然的主体性行为。“当艺术生产一旦作为艺术生产出现,它们就再不能以那种在世界史上划时代的、古典的形式创造出来。”在社会资本的推动下,文化的世俗化使艺术生产所依从的传统文化统一性让渡给现代多元文化的碎片性和个人主义的体验感。与其他传统文化相比,“西游”题材本身所具有的娱乐性、魔幻性及对人生和社会的暗喻,使艺术生产者可以在与原著作者吴承恩的精神交往中充分地发挥自己的想象力。索绪尔对语言符号“是任意的,能指与所指的关系是一种偶然的文化约定,它们之间并不存在任何的本质联系”的断言是对单一符号与意义关系的理论推导。如1986年版《西游记》审美化了孙悟空、猪八戒和沙僧的银幕形象,以至于2011年版更符合原著的形象反而不能为公众接受;同样,各改编版本中的爱情、人物的身世和更为细腻的性格特征都经过了当代影视工作者的加工与改变,如《大话西游》和《大圣归来》中的孙悟空都曾发出“生亦何欢,死亦何苦”的无奈感叹,这与原著中孙悟空放弃花果山逍遥生活、无奈西天取经的心境异曲同工。

传统文化传承需要形成艺术生产的合力。在“西游”题材延绵不绝、传承有序的“西游”题材艺术生产中,影视艺术生产者以当下的社会生活、文化精神和审美态度重构人物角色和情节内容,不断借鉴、丰富与更新“西游”所指的文化价值与精神,并照应着艺术生产者的自我人格和此时的社会现状。后文本通过“引用(Citation)、暗示(Allusion)、参考(Reference)、仿作(Pastiche)、戏拟(Parody)、剽窃(Paginate)、各式各样的照搬照用”等方式与前文本发生关联,共同形成一个意义集群,提高了“西游”题材及其文化内涵的辨识度,推动了“西游”文化乃至相关民族精神的传承。如自《大话西游》之后,“爱你一万年”和“生亦何哀,死亦何苦”两句经典台词被不同的“西游”题材影视作品引用,唐僧的形象也变得有点“话痨”并且“神经质”起来;而其他艺术形式、网络游戏和周边产品的出现,更在社会中构成浓厚的文化氛围,并在特定时期达到强烈的“议程设置”效果。

文学艺术的现代化,实际上“在社会世俗化、理性化的同时,又有人的觉醒与单体意识的张扬,进而又有潜意识的发掘、个体心理和感官欲望的宣泄。所有这些构成一种现代情境,是现代社会突变和生活状态重塑的综合体现”。艺术作品无疑是一个携带意义等待解释的文本,它受制于彼时彼地的意识形态和艺术技巧。但当艺术作品被此时此地的受众解读或艺术生产者改编时,将会附加上此时此地的意义。影视艺术作品的接受与解读,与受众的“流动人格”也有关联,亦即受众能够理解并接受艺术生产者所生产出的文化符号。例如两部《大话西游》在大陆上映(1995年)并在获得恶评的两年后,才突然从北京高校流传到全国高校乃至社会。两年的时间停滞说明随着时代前进的步伐和文化的发展,受众具备了解读《大话西游》的能力;或者说是《大话西游》询唤出观众的主体意识和社会认同,进而引发观众的文化消费。

豪泽尔曾指出:“促使艺术发展的一种最有效的力量,一方面来自自发情感与传统形式的矛盾,另一方面来自创新形式与习俗情感的矛盾。这两对矛盾决定了艺术史辩证法的生命力。”“西游”题材本身的开放性,使得艺术生产者能够在“流动人格”的引导下,将自身的传统与习俗情感和现代社会的审美价值与人文精神相结合。“西游”题材的文化价值已经深深地融入在中国人的血脉之中,时代的变迁也不能彻底消解中国人对这些价值观念和美学精神的追求。“西游”这一传统文化题材的持续开发过程,实际上也是中国社会在现代化进程中对传统文化坚持与改造的过程,“中国的时间观念的变迁不是取代,……而是说在旧的基础上,新旧是双重的整合,或者说新旧并存,或说前新后旧,它是一种错综复杂的互存互生的存在”。也正是这样的艺术生产过程中,《西游记》逐渐获得了与四大名著地位相匹配的文化地位,成为人类直面困境、追问道德和思想解放的艺术文本。

注释:

① 叶奕亁:《现代人格心理学》,上海教育出版社2011年版,第1、4页。

② 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局:《马克思恩格斯选集》(第1卷),人民出版社1995年版,第56页。

③ Lerner,D.,ThePassingofTraditionalSociety.US:Free press,1958.转引自郝晓鸣、赵靳秋:《信息通讯技术与人类发展》,载张国良主编:《中国传统学评论》(第2辑),复旦大学出版社2007年版,第81页。

④ 李栋柱:《浅谈孔子的“流动人格”》,《齐鲁学刊》,1989年第4期。

⑤ [美]埃里希·弗罗姆:《逃避自由》,国际文化出版公司2002年版,第245页。

⑥ [奥]弗洛伊德:《一个幻觉的未来》,杨绍刚译,华夏出版社1980年版,第15页。

⑦ 转引自郑琳琳、戴顺治、卢忠鸣、陈雅兰:《原始性创新人才人格特质实证研究》,《科学学研究》,2015年第5期。

⑧ [瑞]荣格:《人、艺术和文学中的精神》,卢晓晨译,工人出版社1988年版,第84页。

⑨ 王桂妹、郝长海:《五四文化激进主义历史主体剖析》,《社会科学战线》,2003年第6期。

⑩ 胡适:《纪念“五四”》,《独立评论》,第149号,1935年5月5日;转引自许纪霖:《作为社会运动的“五四”》,《学术月刊》,2009年第5期。