三北工程40年:让绿色拥抱科尔沁沙地

文|摄 本刊记者 耿国彪

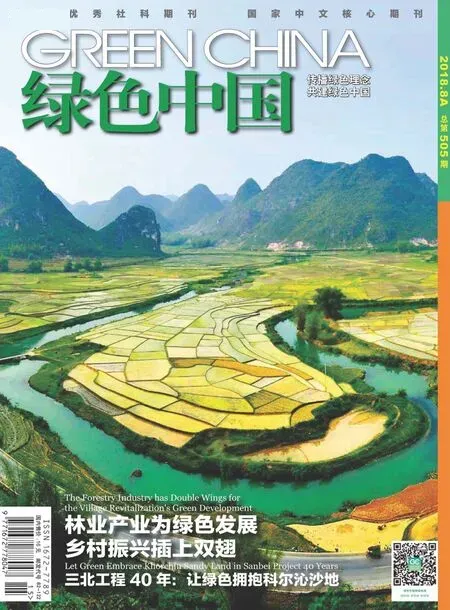

科尔沁沙地中水草丰美的湿地

面积超过5万平方公里的科尔沁沙地,是中国第一大沙地。一条长800公里、宽50公里的流动沙带横亘在东北平原和华北平原左右,最近的沙头离北京只有300公里。

历史上的科尔沁草原曾为河川众多、水草丰茂之地。直到上世纪中后期,受历史、人为、自然、气候等因素影响,生态环境遭到严重破坏,境内西辽河、新开河等相继断流,70多座中小型水库干涸,地下水位持续下降,草原退化、沙化,沙尘暴肆虐,昔日连绵不绝的美丽草原,逐渐变成了片片茫茫沙海。

生态的急剧恶化让生活在科尔沁一带的人民饱受风沙之苦。民间对当地一年到头刮不完的风沙有一句形象的概括:“一年刮两次,一次刮半年”。风打沙压,庄稼年年要毁种;沙进人退,生态年年恶化。

“大的做梁,小的顶墙,牛犊上房”,是上世纪七八十年代科尔沁风沙危害的形象描述,“一场大风,一夜工夫,沙子就堆上了房顶,小牛犊顺着沙丘就上了房。”“刮起沙尘暴,整个天都成黑的了,一刮就是三四天,等风停了,屋里一层土,屋外几乎都被沙子掩盖。”当时的人们回忆起曾经的沙尘暴天气,仍觉得可怕,“人根本不敢出门,眼睛都睁不开……”。

“无风三尺土,有风日点灯”。年复一年的狂风肆虐,沙魔横行,致使道路、农田和草原被掩埋,村庄被吞噬,农田低产甚至颗粒不收、血本无归,牛羊被流沙围追堵截无草可吃,人们被迫搬离家园,背井离乡……这是40多年前,科尔沁大地上演的悲歌。

风沙无情地逼进,隐忍退让的科尔沁人民看着滔滔河水变成了干涸的河床,郁郁葱葱的草原变成了贫瘠的土地,内心的悲凉激起了他们向风沙抗战的决心。从国家确定三北工程以来,面对恶劣的自然条件、脆弱的生态环境、贫穷落后的经济形势,科尔沁沙地周边的群众义无反顾地向荒沙宣战,掀起了防沙治沙保卫家园的“大会战”。

从沙进人退到绿进沙退

“一场大风,各家各户门口全被沙子堵上了,对面几十米看不见人。栽树时必须围着头巾,风太大了,刮得睁不开眼睛。那时栽树沙子里没有路,我们只能背着树苗一步一步走进来,出门时带上点干膜膜,一直干到日头落下。” 辽宁省彰武县阿尔乡镇副镇长马辉指着现在已经长成林的一片杨树告诉记者。

记者采访的阿尔乡镇北甸子村地里位置很特殊,三面与内蒙古接壤,被科尔沁沙地包围,全村总土地面积7.8万亩,二十年前全村有林地面积仅有4000亩,森林覆盖率不足6%。当时的土地几乎全部都是流动半流动沙地,沙漠化现象特别严重,虽然和最近的阿尔乡镇直线距离只有6公里,但两地之间被多座100米高的巨大沙丘阻隔,向外几乎没有道路,人民出行交通工具就是大马车横穿沙漠,村民去镇上要多绕五六公里的沙漠路,村民到镇里办事一个来回就得一天时间,孩子上学、病人就医都极不方便,百姓生活极其困难,很多村民都“人走家搬”,出现“沙进人退”的现象。

据了解,北甸子村是辽宁省最北的乡村,是科尔沁沙地南侵辽沈的必经之路。沙地南缘一线长430公里、南北宽100公里的豁口素有“辽宁沙窝子”之称,曾是辽宁省荒漠化最严重的地区之一。

说起北甸子村以前的生活状况,村民陈其华对记者说:“以前这里一刮风,屋里的床上都是一层土,人们吃土是常事儿。以前村民用的水来自挖的大井,一到大风天,树叶子等都被吹到井里面,村民要先用工具清理干净才能用水。”

不仅如此,“前天晚上在地里播的苞米种子,一夜大风吹过以后,第二天所有种子都被刮出来了。野鸡、山耗子都把苞米种子吃了。而且如果风大,经过一夜,房屋门前就堆满了沙子,房门都打不开。大风对村民的经济收入和日常生活都造成了极大影响。”陈其华说。

为改善北甸子村村民的生活环境,从1996年起,北甸子村党支部书记董福财带领村民在沙坨子上种下长15公里、宽3公里的樟子松林,在漫天黄沙与村庄之间筑起一道坚固防线,成为用生命筑起一道绿色长城的“治沙书记”。

“刚开始种树的时候并不容易,首先是水的问题,要靠人工运水,村民们就像跑接力似的,”回忆起与董福财开始建设防护林那段时间,陈其华对记者说,“在造林造了1年以后,树基本不长,村民们感觉可能要失败,开始打退堂鼓,是董书记挨家做工作,做了好几天,大家才又鼓起勇气继续干。”

经过22年与风沙的“战斗”,北甸子村终于“从一片白变成一片绿”。今天,北甸子村的森林覆盖率已经高于全镇和彰武县的平均水平。

“董福财的治沙事迹是我省三北工程建设40年来涌现出的杰出代表,虽然董福财因多年来积劳成疾,于2015年3月21日不幸病逝,但我们辽宁大地上的治沙人都在践行着他的精神。正是因为有了千百个董福财式的英雄人物,我们才能用绿色阻挡住科尔沁沙地的前进。” 辽宁省三北防护林工作总站站长秦秀忱说。

沙地中种植的樟子松

据了解,三北工程启动以来,辽宁省截止到2017年底,累计完成三北工程造林236.65万公顷。科尔沁沙地南侵趋势得到根本遏制,森林覆盖率由工程建设初期的11.1%提高到目前的42.78%,净增加31.68个百分点。

沙棘成为治沙致富的好帮手

据全国第五次沙化和荒漠化土地监测结果显示(2014年),辽宁省沙化土地为51.07万公顷,比第一次监测87.52万公顷(1994年)净减少了36.45万公顷,年均递减率为2.08%。土地沙化扩展趋势得到遏制。特别是阜新市的阜蒙县和彰武县,经过40年三北工程建设,两县的流动沙地已得到彻底治理,原来沙进人退的现象再也一去不复返。

记者在彰武县采访期间,亲身感受到了彰武人民用自己的热血改变家园面貌的那份自豪和骄傲。

1983年,宋晓东来到彰武县章古台,从辽宁省固沙造林研究所技术员做起,一干就是33年。为了研究樟子松枯死原因及防治技术,他在美国留学期间,不但夜以继日的观察实验,还熟练掌握了大量英语专业词汇,收集了大量资料,并且设法把它们如数带回国内并详细阅读。他主持完成的“樟子松枯死原因与防治技术”成果达到了国际先进水平,丰富了森林病理学内容,补充了松枯梢病的研究,完善了我国经典治沙模式之一“辽宁章古台樟子松治沙造林模式”。

在成立于1952年、我国组建最早的防沙治沙用沙科研单位辽宁固沙造林研究所里,宋晓东向记者诉说自己的理想“针对防沙治沙和三北工程等生态建设,固沙所开创了用樟子松进行人工治沙的先例,樟子松现已成为我国三北地区主要造林树种。截至目前,固沙所在辽宁省内推广樟子松60万亩,主要分布在辽西北的彰武、昌图、建平和康平4县,有效地遏制了科尔沁沙地的南侵。”

茫茫科尔沁沙地披上绿装

记者在章古台镇看到,在白花花的沙坨子上成功栽植了数万公顷的樟子松,而且长势茂盛,护卫着周边的生态。这也是中国第一片樟子松人工防风固沙林,为我国三北地区生态建设提供了防沙治沙、固沙造林的成功经验,成为了具有世界意义的防风治沙典范。

李东魁是章古台林场清泉工区阿尔乡护林点护林员,1987年复员退伍来到彰武县章古台林场工作,一干就是30年。30年来他独自一人,与马为伴,与林为伍,以山为家,在荒凉的科尔沁沙地南端独自坚守。“在这里造林难呀,可不能因为我的疏忽,让成活的林子出了事情,那是没法交待的。”

李东魁常年行走在地处“八百里沙海”的科尔沁沙地南端8500亩樟子松林之间,凭借一颗赤诚的心,守护林区30年,创造了连续30年无森林火灾和重大涉林案件的奇迹。

17年前,白亮亮的沙丘围绕着四合城镇下河村,这里,没有树,草也少的可怜。杨海清,毅然承包了1000多亩沙丘。他到处咨询林业专家,最终决定采取先封育、后种草、播灌木,增加植被覆盖度,再栽植乔木的方式综合治理沙地。面对人工种草费时费工的难题,杨海清想出了把草籽撒在羊蹄子印里的办法,仅用三天时间,“人羊合作”种完了1000亩沙地。种草成功,就要栽树,树长起来了,管理又成了犯难的事儿。为了防止人、畜破坏,杨海清只要一有时间,就骑上马到林子里转转。树招虫难治理,杨海清想出了赶猪进林子吃松毛虫、放鸭子吃松毛虫、蛾子的方法,并被他沿用了许多年。

2 万亩樟子松林

现如今,沙坨子上的樟子松、树下的灌木锦鸡儿与丛生的杂草交织在一起,层层叠叠,生机盎然,圆了下河村几代人魂牵梦索的绿色梦。杨海清也先后获得了全国绿化劳动模范、省劳动模范等多项荣誉。

彰武县委副书记杨羽说,彰武县位于科尔沁沙地南缘。新中国成立前,这里沙化面积达到524.2万亩,占全县总面积的96%,占全省沙化面积的四分之一,是辽宁最大的风沙区,沙漠化程度严重。并且在西北季风的助推下,科尔沁沙地不断南侵,“沙进人退”一度成为了彰武人民无奈而又唯一的选择。1978年被国家确立为三北工程造林重点县后,彰武人以一股愚公移山的牛劲经过40年的奋斗,实现了从“沙进人退”到“人进沙退”华丽转身,创造了治沙奇迹。

彰武县委书记刘江义感慨地说,彰武这个曾经中国东北最严重的沙化区,历经几代人的血汗耕耘,创造了具有世界意义的防风治沙典范。筑起了辽西北第一道生态屏障,有效遏止了科尔沁沙地南移,保护了以沈阳为主的中部城市群生态安全。如今,彰武平原着绿,荒山披锦,一道道绿色屏障绵亘在柳河岸边,蜿蜒于养息牧畔,这是彰武人民的骄傲和自豪,是彰武希望和未来,植树固沙无穷期,生态建设是彰武永恒的主题。

彰武县实施三北防护林体系工程建设40年来,全县累计完成三北治沙造林面积126.5万亩,封山育林23.8万亩,飞播造林17.2万亩。全县林业面积由建国前的18万亩增加到205万亩,森林覆盖率由2.9%增加到34.5%,林木蓄积量已达到492.6万立方米,平均风速由50年代的3.4米/秒,降到1.9米/秒。6座万亩流动沙丘被固定下来,12.5万亩农田防护林体系工程,庇护着全县176万亩的基本农田,农田林网骨架基本形成,基本消除了风剥沙压对农作物的危害,水土流失得到有效的治理,使全县生态环境有了明显的改善,全县粮食产量由建国初期的1亿公斤增长到现在的13.8亿公斤,成为全国重要的商品粮基地县。

正在向荒漠进军的还有内蒙古自治区科尔沁左翼后旗(简称科左后旗)。这个被科尔沁沙地困扰的蒙古族聚集地是清代著名将领僧格林沁的故乡。过去的科左后旗是科尔沁草原腹地,享有“草原明珠”的美誉,曾被世人瞩目。由于生态环境严重破坏,上世纪70年代末,科左后旗全旗80%的牧场沙化,草甸盐碱化,造成区域内生态体系严重失衡。当时,森林覆盖率仅为5.1%。每公顷农田粮食产量远低于全国平均水平;农牧业人均纯收入仅83元,不仅大大低于当时全国人均463元的水平,也低于三北地区人均334元的水平。

1978年,三北防护林工程开始后,由此拉开了科左后旗三北防护林建设的序幕。

一个个草方格压下去,一株株草木长出来,一群群牛羊进棚圈,一座座流动沙丘被遏止,肆虐的风沙没有了往日的猖狂……“沙害不除,奋斗不止”,全旗40万人民长期坚持造林绿化、防沙治沙、建设生态,终于让昔日的漫漫黄沙泛起了片片绿洲。

“夏天刮大风也不敢开窗户,那年孙女被捂得起了疱疹,我就想,不管多难,种树也要种下去,我种不动了还有儿子,总有一天会把风沙治住。” 科左后旗巴嘎塔拉苏木布拉嘎查村民、已经70多岁的双宝老人向记者说。

1995年,步入花甲之年的双宝老人没有享受天伦之乐,而是选择了在沙坨子地上植树造林。老人砍下一截截树枝扦插在临近村屯的茫茫沙地上,第二年春天,老人发现种下的1000多棵树苗只有几棵成活。千分之几的成活率不但没有让双宝老人气馁,反而坚定了决心,“既然有活的,就证明这里可以种树。”

功夫不负有心人。经过20多年坚持不懈地种树,原来风沙肆虐的村庄和耕地被一道道绵延的绿色长城保护起来,粮食的产量也从过去的不足500斤提高到现在的每亩1500斤。已至古稀之年的双宝老人至今仍穿梭在林地和沙坨之间,继续着他的绿色梦想。

3 科左后旗百万亩治沙工程

同样,为了科尔沁沙地治理日夜奔波的人还有朝克吐,他是科左后旗林业工作站站长。2014年,通辽市提出建设科尔沁沙地“双千万亩”综合治理工程,作为重点旗县之一的工作人员,朝克吐深入沙区实地考察,主持完成了科左后旗“双千万亩”综合治理规划和方案,并组织实施了对努古斯台、阿古拉、朝鲁吐等重点沙区200万亩以上的治沙造林技术指导。

辽宁省在科尔沁沙地筑起一道绿色边界林

“山盖帽,坡穿带,沟镶边,底筑坝”,这是科左后旗人民通过多年来不断摸索总结出的一套沙山水土保持治理方法。朝克吐说:“我们在山头把油松、樟子松、沙棘种上,这就是山盖帽;坡缓的地方修成梯田,老百姓在梯田上种地,这就是坡穿带;沟边造林种草固定住泥沙,沟里的水就能清澈点,这就是沟镶边;沟底筑坝修水库,下游再建上农田,这就是底筑坝”。千方百计的保住水土,就是为了造林成活率能够高一些,进而提升植被覆盖率和粮食产量。

科左后旗林业局局长王海英是一位老林业,从参加工作开始35年从没有离开过林业。把通辽城郊百万亩森林工程、科尔沁沙地“双千万亩”综合治理工程与“三北”防护林工程紧密结合,在组织管理、土地使用、建设模式、管护等多方面创新,都是在他的统筹下完成的。

科左后旗地处科尔沁沙地腹地,车子行进中记者仍能看到连绵的巨大沙丘,但这些沙丘都被草方格和已经成活的樟子松、五角枫固定住。

王海英告诉记者,过去治沙经常栽杨树,因为杨树容易成活且生长快,但其缺点是寿命只有30年左右,汲水量大,现在正在逐年减少栽植数量,取而代之的是在沙地上寿命达百年以上的樟子松、五角枫等乡土树种。

1977年科左后旗沙化土地面积为1688万亩,到2017年全旗沙化、潜在沙漠化面积为815万亩,减少了873万亩;保护铁路公路长度2400公里,沙化土地整体扩展趋势得到初步遏制。在科左后旗三北五期工程百万亩防护林基地,工作人员说:“未栽这些树木之前,降雨量很少,自从栽了树之后,明显感到降雨量多了。”

截至目前,科左后旗累计已完成三北防护林工程320.5万亩,完成投资38845.8万元,其中中央预算内资金30883.8万元,地方配套资金7962万元。森林覆盖率由1977年的5.1%提高到2017年的21.68%。全旗有51.7%的沙漠化土地得到了治理。

科左后旗的大青沟国家级自然保护区沟深林密风景独特,素有”沙漠绿洲”之美誉,是科尔沁沙地中珍贵的阔叶树种混交林、沙丘草原和疏林地的遗迹。区内高等植物有767种,其中水曲柳、胡桃楸、天麻等为国家重点保护植物。大青沟国家级自然保护区茂密的森林植被再现了当年整个科尔沁草原的壮美和植被,虽然三北工程建设40年来,科左后旗又逐步披上了美丽的“绿装”,但要想回到大青沟国家级自然保护区的状态,还有很长的路要走。

从沙里逃命到沙里淘金

科尔沁,从字面上理解是水草丰盛的地方,历史上也曾经牛羊遍地、绿草如茵。但由于不断地过度开垦破坏,逐步变成了一道道高大起伏的沙梁,成为鸟兽不落的不毛之地。从上世纪70年代末三北防护林工程建设开始,饱受风沙侵害之苦的科尔沁人民深入沙区腹地与风沙奋战,经过40多年的艰苦努力,已经逐步形成了村在林中、道在绿中、房在园中、人在景中的“绿进沙退”后的生活写照。

沙地绿起来、生态好起来、人民富起来曾是科尔沁沙地中人民的梦想,如今梦想逐渐变成了现实。

防沙治沙,靠沙吃沙。科尔沁人民把沙漠治理与致富联系了起来,把防沙治沙和脱贫致富挂上了钩,走出了一条“产业发展生态化,生态建设产业化”的路子。

流动沙丘和不能绿化的区域用于开采硅砂,工业采砂产生的水面用于沙农业灌溉,废弃矿坑绿化后发展特色农庄……多年来深受沙害袭扰的彰武县,变换思路,变废为宝,与科研院所建立合作关系,将谈之色变的沙子变成了发展的资源。2017年,彰武县生产200多万吨硅砂产品,占国内铸造用砂市场份额的十分之一,并为华晨宝马、奇瑞、潍柴等知名企业长期供货。

彰武是全国三大天然硅砂主产地之一,这里的硅砂属大林矿系主矿脉的天然风积砂,矿区覆盖北部7个乡镇,总面积40平方公里,砂层平均深度70米,目前已探明储量8.49亿吨,远景储量在30亿吨以上,占东北地区总储量的10%。专家介绍,彰武硅砂砂粒形状规整,角形系数小于1.2,酸耗值小于4.8,原砂二氧化硅含量在89%-92%之间,经提纯可达93%-96%,耐火度可达1400℃,是生产各类优质砂及相变砂、覆膜砂等铸造用砂的最佳材料。

2016年,彰武县提出沙产业这一概念,确定沙农业、砂工业、沙医疗保健业和沙旅游业等四大发展领域。将北部产砂区流动沙丘和不能绿化的区域用于开采硅砂,利用工业采砂产生的水面用于沙农业灌溉,利用废弃矿坑绿化发展特色农庄,利用种养殖业为游客提供优质食材、利用沙医疗保健、沙地景观、沙地赛车赛马项目吸引游客入驻,形成财力后提供资金投入保障。

杨羽介绍,彰武县已建成中国硅砂交易中心、硅砂内陆港、省级工程技术研发中心,下一步准备建设旧砂处理中心、检验检测中心,为产业发展提供优质完善的服务平台。

统计数据显示,2017年彰武县硅砂企业生产硅砂214万吨,同比增长33%;实现销售收入37600万元,同比增长47%;上缴税金2855万元,同比增长44%。

彰武县县长杨敬忠介绍,彰武县计划围绕铸造用砂、玻璃及深加工产品用砂、太阳能光伏产品用砂和硅砂尾矿综合利用四大系列产品,逐步拉长产业链条,加快实现硅砂产品专业化、系列化、品牌化。到2020年,全县硅砂产业总产值力争达到10亿元,建立集生产、加工和物流等多位一体的硅砂产业体系,成为东北地区最大的硅砂加工基地。

科左后旗在三北工程建设中坚持生态建设与脱贫攻坚有机结合,探索了一条以发展林果产业、饲草产业、以育代造等为抓手的致富新路子。

王海英介绍说,科左后旗鼓励农牧民种植大果榛子、锦绣海棠等经济林,利用林间地种植中草药,确保林果产业不断壮大。据统计,2014年以来,科左后旗累计建成果树和种苗产业基地4万亩、五角枫木本油料产业基地3万亩、林板一体化基地7万亩,正在建设10万亩蒙中草药基地和40万亩麻黄草补植基地,受益农牧民达1.2万户。

资料显示,2014年来,科左后旗累计围封沙化草场100万亩,实施退耕还草工程29万亩,种植紫花苜蓿6万亩。2018年建设以青贮为主的优质饲草料基地130万亩、灌草型饲草料基地50万亩,全年储备饲草料50亿公斤,带动农牧民人均增收200元以上。

此外,科左后旗还在适合的项目中尝试“以密植造林带育苗”,来增加苗木收入并给周边村民带来更多工作机会。

王海英说,初步设计是一亩地1000株左右,3-5年后,预留50-90株树,其他的树起出去用于苗木,保存原有造林效果,还有一些苗木收入。每年这些周边村屯的老百姓打工收入多的一万,少的两三千元。

记者在采访中见到一位手持树苗的壮汉,常年的野外植树使他的皮肤闪着黝黑的光泽。他告诉记者,自己以前在沈阳做建筑工,一个月有3000多元的收入,但家里没法照看。现在好了,自己参加了专业种树队,按天拿钱,比在外面打工挣得也不少,虽然苦点,还是很开心,因为不用离开家。

“在这近百万亩林地上,大概有六十多个施工队伍在承包保活造林,有的承包三千多亩地,有的承包更多。”王海英说,承包造林的人家,都住在这林地里,搭一个十几平方米左右的简易房,春季、夏季、秋季吃住全在山上,为的是加班加点赶工。进度快一点的话,一人每天能栽两三亩,允许他们在两年或三年之内完工,验收时必须保证树木不能有死亡现象。所以,施工队对待树木就像是对待自己的生命。

大青沟国家级自然保护区内,一群群的游客正陶醉在盛夏的浓荫之中。几公里外的沙丘已经是热浪滚滚,让人无所遁形,而大青沟沟底则是凉风习习暑气顿消。一位来自沈阳的游客告诉记者,没想到在有八百里瀚漠之称的科尔沁沙地中竟然有如此心旷神怡的奇特所在,这里古树参天、林海莽莽、林下遍生奇花异草,到此一游真有一种回归大自然的感觉。

大青沟只是科左后旗开展生态旅游的一个缩影。内蒙古自治区科左后旗旗委书记刘士海接受采访时表示,科左后旗把生态旅游纳入到全旗全域四季旅游规划当中,充分发挥本地区森林资源优势,与沙漠旅游、民俗文化旅游、人文风情旅游等相结合,使大青沟国家级自然保护区、乌旦塔拉五角枫公园、草甘沙漠旅游区、阿古拉湿地公园等极具地区和民族特色的生态文化旅游景点以及体验项目已成为科左后旗旅游产业新的增长点。

通辽市统计资料显示,“三北”防护林工程到2017年底,已累计完成人工造林1892.69万亩,完成退耕还林工程建设任务624.3万亩。全市森林面积达到2044万亩,活立木蓄积量4064万立方米,森林覆盖率比1978年提高了14.2个百分点,初步构建起乔灌草、带网片相结合、功能完备的区域性生态防护体系和比较发达的林业产业体系,干旱、洪涝、风沙等自然灾害得到有效遏制。近年来,以沙地为资源为依托的木材加工、果品、生物质能源、森林旅游、沙产业等五大产业不断发展。同时种苗花卉、林粮林药间作、野生动物驯养繁殖、食用菌培育等林下经济得到发展。昔日的“风沙窝”变成了今日的“黄金窝”。

再造科尔沁草原当年的美丽

近年来,随着国家大规模生态工程建设,科尔沁沙地变绿的速度明显加快。记者对比了彰武县、科左后旗等地2002年以来的卫星照片和上世纪末的卫星照片,可以清晰地看到,过去一些寸草不生的“白区”,逐渐被绿色占领。

在科左后旗三北五期工程百万亩防护林基地旁边的伊和淖尔湖,这个曾经饱受风沙之苦的地方,如今却是一番树木茂盛、鸟语花香、炊烟袅袅的景象,成为了当地特有的沙漠、水域、草原等自然生态相结合的生态景区。

人们在与自然相处的过程中越来越了解沙漠,尝到了教训,积累了经验,理念、政策和做法也都发生了转变。从“沙进人退”到“人沙和谐”,千里草原渐渐恢复了它的底色,草原人民得以安居乐业。

专家说,尽管科尔沁沙地生态出现逆转,但生态环境还很脆弱,仍需加大治理力度。要通过加大投入、明晰产权等措施,力争使科尔沁沙地彻底变绿。

科尔沁沙地治理仍任重道远

我们也期待着美丽富饶的科尔沁草原绵延千里、花香四溢、林茂粮丰、美景醉人;期待着奔跑的马群、碧蓝的天空、可爱的牛羊成为草原上最美的点缀。为了这幅如诗如画的草原美景尽早实现,我们仍需锲而不舍、加倍努力,用自己的智慧和双手砥砺前行。