乡村自然生态系统恢复技术研究与示范

杨小丽,刘 芸,陈巧玲,徐佳莹,吴 禹

(东南大学,江苏南京 211189)

[项目团队介绍]

杨小丽老师从事市政工程专业,主要研究方向为水环境生态修复、污水处理与资源化、新兴污染物处理与控制。

乡村自然生态系统是我国乡村建设的重要内容。十八大以来,生态文明建设成为我国的基本国策,“保护优先和自然恢复”是生态文明建设的重要对策之一。自然生态系统既是乡村区别于城市的特色,又是乡村生态环境的重要基础和保障,保护和修复自然生态系统则是美丽乡村建设的重要内容。近年来,我国对乡村自然生态环境的建设和管理逐渐重视,各地区也在大力推动美丽乡村建设,但在乡村自然生态系统保护和修复方面的实践大多集中在某一项或几种技术上,部分技术的普适性也还有待完善,缺乏适于乡村自然生态保护与修复综合技术集成而又经济可行的示范项目。

1 研究背景

苏南地区乡村河道淤积、水流不畅,且河道整治过程中重疏浚轻生态,乡村水系的自然生态系统遭到破坏,缺乏科学的生态清淤及水系贯通模式,基于现有沟塘的水生态系统重建技术也有待进一步研究。传统的生态浮岛技术及曝气装置在乡村河道治理中效果欠佳,因此亟需研制一种符合乡村特点的新型浮床以及溶氧效率高的曝气增氧装置,以增强水体污染物的去除效果及好氧微生物的活性,提高水体自净能力,增强水系自然生态与环境体系的稳定性。

乡村河道自然土质易被冲刷,从而导致水土流失,传统的生态混凝土与乡村自然风貌不协调,且不适用于水质较差的乡村水体环境,因此需探究适于苏南乡村河道生态环境和工程特点的净水多功能护坡技术。此外,乡村路面和农田面源污染严重、水质较差,需对传统沟渠进行改造,以对非点源污染源头进行有效控制管理。

苏南乡村自然植被的生态功能退化,而目前针对乡村植被的研究中,缺乏不同生境之间植物群落的比较研究,对平原水网类型村落的系统性研究较少,对乡村植被保育价值的认识不足,对植被的保护方向不明,缺乏针对不同生境植被的保护及优化模式。

2 研究内容

本研究围绕乡村自然生态系统稳定、人居环境健康、宜居宜业的目标,面向乡村建设过程中存在的河道水系功能脆弱、自然生境受到蚕食、自然植被保育不足、景观生态功能低下等社会亟需解决的问题,综合考虑乡村自然生态系统的压力—状态—响应。针对乡村水系河塘淤塞阻隔、水生态系统功能脆弱等问题,形成了乡村水系贯通与水体生境改善关键技术;针对乡村沟渠过度硬质、面源污染源控制不力、水质恶化等问题,建立了乡村环境友好型护坡与沟渠系统;针对乡村林地、湿地等自然生态系统功能退化、生态服务功能低下等问题,形成了乡村自然植被保育、结构优化与生态服务功能综合提升技术。

2.1 乡村水系贯通与水体生境改善技术

2.1.1 乡村水系贯通与生态疏浚技术

河网水系连通是区域防洪、供水和生态安全的重要基础,其不仅影响水资源承载能力,也对生态环境、河流功能和健康有着重要的影响。研究水系的连通性,构建水系连通网络,既可提高水资源统筹调配能力和防洪能力,又可改善水力连通特性,加速水体流动,增强水体自净能力[1]。长期以来,我国缺乏全面、系统的乡村水系连通导则,缺少分析乡村水系连通的科学方法,而且水系连通度对水生境状况影响的研究甚少。本研究通过实地调研,研发符合乡村地区的水动力模型,利用河网数值模拟得到水系贯通后的水系生境状况,分析区域水系连通性与河网水系水环境质量的相关性,并探讨基于河网水系连通的河流水质治理与维护措施。

河道清淤疏浚是减少内源污染的有效途径和措施,且能增加蓄水量,提高水体自净能力。但目前乡村河道整治重清淤、轻生态,不合理的清淤方式反而削弱了底栖生态系统的自净能力,加快了水质的进一步恶化。本研究以生态疏浚的方式实现河道水体生态位的修复,实施过程中注重生物多样性和物种的保护,不破坏水生生物自我修复繁衍[2],通过疏挖底泥将该层中的营养物质移出水体,清除水体的污染内源,改善水生态循环,遏制河道稳定性的退化,为水生生态系统的恢复创造条件。

水系连通工程可结合生态疏浚技术对淤积河道进行清淤,利用现有沟、塘、湿地等重建水体生态系统,建立引排顺畅、蓄滞得当、丰枯调剂、可调可控、脉络相通的水网体系[3],进而提升水体自净能力,增强水系的自然生态稳定性,实现水的良性循环。

2.1.2 乡村水系复合生境重建技术

生态浮床是是实现水生境重建的一种重要手段,其利用植物、微生物在污染水体中吸收、吸附和降解水体中污染物,具有投资少、运行性能稳定、维护简便等优点,但传统生态浮床对于浮床结构、如何更好更充分地接触污染水体、如何提高氮磷等污染物的去除率方面的研究还不够。

苏南乡村地区水系丰富,河道水环境质量堪忧、水生态结构和功能脆弱,本研究针对水质现状并吸取现有生态浮床的优点,设计了一种新型生态浮床。新型浮床示意图如图1所示,浮床采用立体分区构造,分为上下两层。上层为水生植物层,吸收利用水体中氮磷等营养元素,而且植物根系可滤去颗粒性污染物和藻类,并同时提供微生物附着生长的场所。下层中,A区为废弃软壳,可吸附除磷,也可附着微生物,强化水质净化作用;B区为水生动物网笼,通过动物将污染物分解或转化;C区为人工组合填料,可富集土著微生物,利用微生物的分解作用去除水中污染物。此浮床形成了以水生植物、水生动物及微生物为主的净化体系,同时构建大比表面积的人工介质富集微生物,强化污染物的去除。

图1 组合生态浮床示意图Fig.1 Schematic Diagram of Composite Ecological Floating Beds

动植物修复技术是水生境重建的另一重要手段,水生植物可提高水体自净能力,为鱼类、昆虫、两栖类、鸟类提供生活生境的同时也具有克藻效应。为实现岸水一体并提升水体景观效果,可利用植物修复技术辅助重建水生境,依据植物的生长特性,选择适宜当地生长、污染物去除效果好、易于管理且具有一定经济价值的水生植物;水生动物可抑制植物过量繁殖,降低营养物质浓度,提高水体透明度,降低电导率,放养前应考察环境,根据环境污染特性放养相应的水生动物。

2.1.3 高效增氧水体原位修复技术

乡村河道自然水体溶解氧含量低、内源污染严重、生化作用缓慢,曝气可作为一种重要的工程举措来提升水体溶解氧水平、强化水体自然修复能力、改善水环境质量。相比于传统气泡,微纳米气泡具有停留时间长、产生羟基自由基、强化传质等特点[4],在水处理中具有显著优势。目前,现有的水力剪切式微纳米气泡发生装置,气体吸入量难以控制,气泡释放受流体影响严重,微孔曝气装置易堵塞、供氧不均匀、氧利用率低、制作及运行成本高。

针对当前微纳米气泡发生装置存在的问题,本研究研发了一种新型高效曝气增氧装置,其基本原理基于变螺距螺旋切割,即切割腔体采用变螺距设计,装置无需额外的旋转动力。该螺旋切割装置主要由外管道和腔体组成,切割腔体是由离散化切割叶片螺旋叠加而成,切割叶片厚度为0.2 mm,形状类似“十”字型,按照变螺距螺旋线方程通过中心轴叠加形成空间螺旋面,如图2所示。

图2 切割叶片与装配后的切割腔体Fig.2 Blade Cutting and Assembled Cutting Cavity

该装置具有以下优点:(1)产生的气泡直径小,比表面积大,气液两相接触面积大,可有效强化氧的传质效率,达到更高的饱和氧浓度,且达到饱和的时间较短;(2)将流过该装置的气、水分子团及各种悬浮物和溶解于水中的大分子有机物切割细化,增加物质相互作用的接触面积,强化好氧微生物的活性,提高对污染物的去除能力;(3)装置结构简单、体积小、不易堵塞、操作方便、运行维护成本低,具有良好的经济效益;(4)具有更高的氧总转移系数、充氧能力和氧利用率。

2.2 乡村环境友好型生态护坡与沟渠系统

2.2.1 植生净化型乡村河道生态护坡技术

传统的乡村河道护岸主要考虑工程的安全性和耐久性,修建的硬质护岸隔断了水生生态系统与陆地生态系统之间的联系,导致河流失去原本的结构和生态功能,不利于生态环境的保护和水土保持;之后发展起来的生态混凝土技术对于水质较差的乡村水体环境适用性不强,且与乡村自然风貌不协调。

针对乡村河道自然土坡护岸易遭受冲刷、掏空、塌陷、水土流失,传统护岸技术与生态保护的发展趋势相悖等问题,本研究研发了适用于乡村生态环境的植生净化型河道护坡技术——耦合微生物型生态袋护坡,以实现对乡村土质岸坡松垮段护坡及硬质护坡的生态化改造。

试验构建了3种体系的生态袋:组合植物体系、菌种载体体系、菌种载体与组合植物共生体系,如图3所示。其中,菌种载体选用碱处理稻草和活化沸石,试验菌群为驯化脱氮菌群和驯化工程菌群。研究发现,菌种—载体—组合植物共生体系对各污染物去除效果较好,其中,脱氮菌—稻草—植物共生体系净化效果最佳。稻草不仅为微生物提供良好的附着场所,还可缓慢释放反硝化所需碳源,促进微生物增殖[5],同时稻草获取方便、价格低廉。

2.2.2 生态排水渠技术

雨水径流引起的面源污染逐步得到重视,沟渠兼有排水和集水的功能,是截留农村非点源污染物的关键设施。生态沟渠是通过特殊的护坡、水生植物种植等方式,对传统沟渠进行修复改造,是非点源污染源头控制最有效的管理措施之一。本研究为实现生态沟渠的升级改造,将小球藻固定化技术和生态沟渠技术相结合,围绕不同组合植物筛选、小球藻固定化技术及藻球-植物联合沟渠开展研究。

本研究考虑不同水生植物的处理能力、经济价值及景观效果,选择适宜当地生长的4种植物并将其组合:水芹-空心菜、水芹-水葱、菖蒲-空心菜、菖蒲-水葱,发现水芹-空心菜组合对CODMn、氮磷的去除效果和对DO的提高均处于领先地位,该植物组合可作为苏南地区乡村生态沟渠的配套水生 植物。

利用藻类进行水质净化的理念近年来颇受关注[6],一方面微藻可吸收光能释放氧气,提高好氧微生物的活性;另一方面微藻可直接吸收营养物质并转化为可利用的生物量,为自身的生长繁殖提供能量;此外,微藻还可结合固定重金属类物质。但是利用游离藻类存在占地大、投资高且难以从水体分离的问题,因此,本试验探究固定化小球藻的性能并筛选出最佳的胶球初始接种密度、胶球规格和沟渠内胶球分布量,为实际应用于生态沟渠提供基础数据。

将筛选出的最佳水生植物组合与最优胶球条件下的固定化小球藻串联,构建的植物藻球生态沟渠技术在转输排水的同时削减水体中的污染物,可有效缓解乡村地区面源污染造成的河塘水体富营养化问题。

2.2.3 径流污染削减型生物滞留池与生态排水渠组合技术

生态沟渠对氨氮、TP的去除率较高,但是对TN和硝态氮的去除效果不稳定,反硝化条件难以形成,在强降雨条件下对污染物的去除效果有限,出水仍会对水环境造成较大影响。而生物滞留池内部水流呈垂直流,深度较大,垂直方向容易形成好氧-缺氧环境,通过设置淹没区和添加纤维素碳源可以强化氮的去除[7]。因此,本研究构建了生态沟渠与生物滞留池组合系统,如图4所示。生态沟渠作为预处理,实现了大部分污染物的截留,可降低进入滞留池的污染负荷;滞留池作为后处理措施,强化污水中氮磷的去除。该组合兼具排涝、截污和蓄水3种功能,在多雨的苏南乡村地区具有广泛的应用价值。

该组合系统以稻草和木屑为滞留池淹没区的碳源,经碱处理后,两种材料的释碳速度均有提高,且表面结构发生了较大变化,更利于微生物附着生长。研究发现,添加木屑对组合系统TN的去除率最高,有无碳源添加对TP去除的影响不大;系统水力停留时间(HRT)越长,各污染物去除效果越好,当HRT明显缩短时,滞留池段对污染物的去除比例增加;系统经干湿交替运行后,对各污染物的去除率均有所提高。

2.3 乡村自然植被保育与生态服务功能提升技术

2.3.1 乡村植物群落现状调研分析

随着城镇化进程的不断推进,乡村自然植被受到了很大的负面影响,如乡村林地自然生态系统功能退化、生态服务功能低下等,而乡村自然植被是维持城乡地区生态平衡的重要生态基础,是生态用地的核心组成部分,对乡村地区的自然植被及其生境进行保护才可实现城乡可持续发展。

本研究通过野外现状调查确定苏南乡村地区自然植被的种类和植物群落的结构特征,并结合植物群落组成与结构类型划分乡村自然植被类型。同时,调查乡村自然植被的生境特征,划分其生境类型。为了量化植物的功能和价值,需了解其群落特征,主要包括群落物种组成、群落结构特征和群落景观文化特征等方面。基于此,本研究分析了植物群落的物种组成,包括科属组成、植物生活型、常见植物种类、乡土植物比例等,归纳出群落类型,并对其物种多样性、群落结构进行分析,最后对群落景观与文化特征进行分析总结。本研究对比分析了不同生境类型和不同乡村型的植物群落特征,用以描述乡村植物群落的现状特征和发展趋势,也可为植物群落保育评价提供依据。

2.3.2 乡村自然植被生境评价研究

国内对乡村景观的评价主要包括乡村生态环境质量、乡村风景资源评价、乡村景观质量和功能评价等方面,现有的评价体系大多针对乡村景观,乡村植被仅作为其中一个部分出现,涉及的指标数量太少,缺乏对乡村植被群落结构和功能变化的考虑,缺乏对乡村植被保育价值的评价研究。

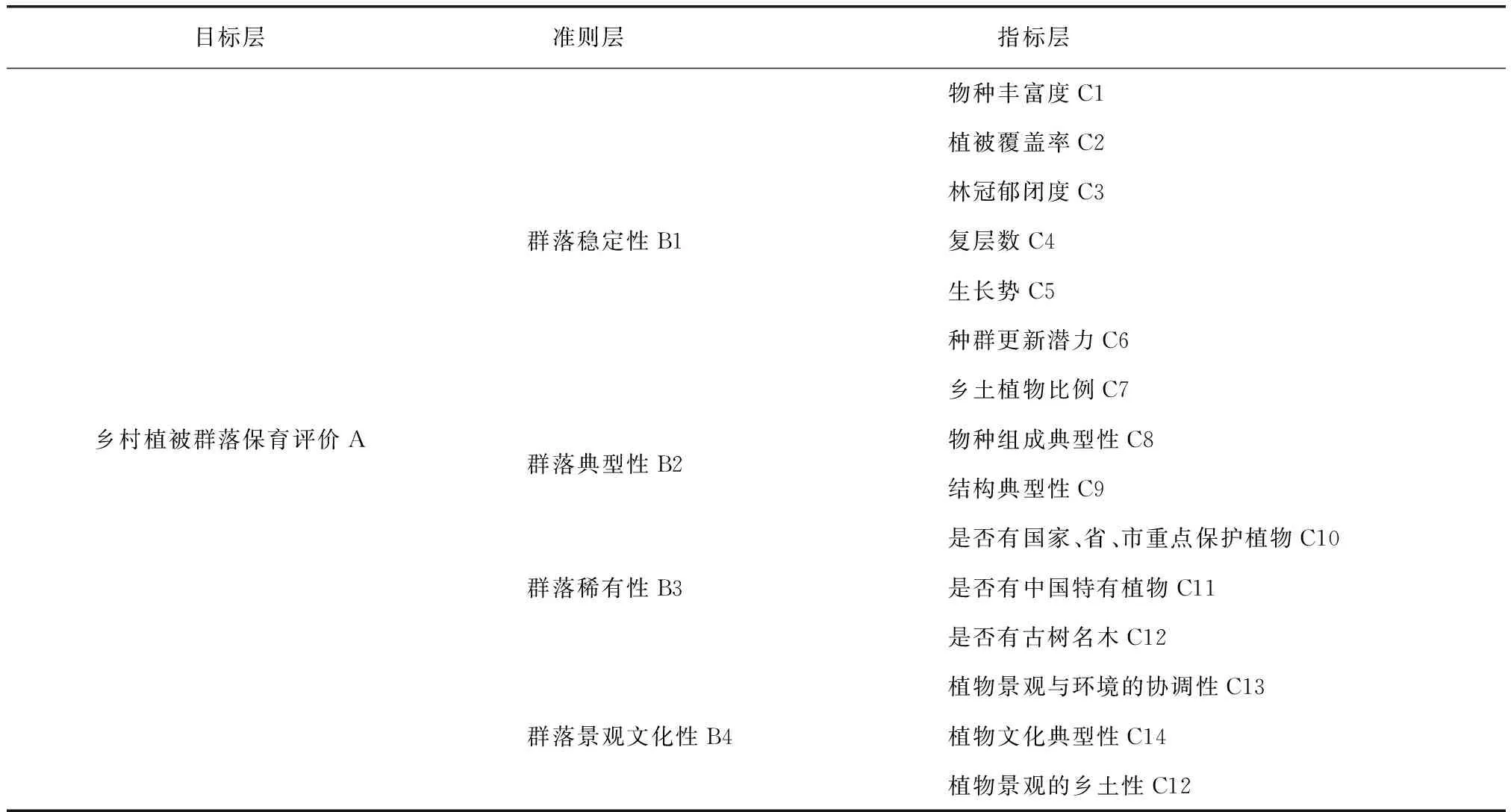

本研究开发乡村植被及生境的评价技术,评价体系的构建是为了直观、量化地评判现有乡村植物群落的价值与不足,并为保护和改造乡村植物群落提供依据。已有研究对乡村植物群落的功能归结为4个方面——生态效应、社会效应、经济效应和美学效应[8],从这几项主要功能出发,找寻与各项功能相关性高的群落特征。本研究从4个方面构建植物保育评价体系,分别为群落稳定性、群落典型性、群落稀有性和群落景观文化性,指标的筛选则以乡村植物保育为目的,并考虑乡村的实际情况和乡村植被的特殊性,构建的评价体系如表1所示。通过单项指标评价法与专家打分相结合的方式对各指标进行评价,然后采用综合评价法计算目标层分值,分析评价不同生境及不同乡村发展阶段的植物群落。

2.3.3 乡村植被原位保护与结构优化技术

国内对植被的研究主要集中在生态学机理层面,尽管也提出了相关的保护和修复措施,但对乡村自然植被保育的具体措施缺乏必要的技术支持。在乡村绿化建设方面,对乡村绿地分类和乡村绿化规划已经开展了一些基础研究[9-11],这些研究主要针对乡村植物种类进行筛选和描述,提出了一些配置方式,但对乡村原有植被的保护及优化涉及较少,对乡村植被与乡村生境的适宜性缺乏系统研究。

表1 乡村植被群落保育评价体系Tab.1 Evaluation System of Rural Vegetation Conservation

本研究调查发现,现状情况良好的植物群落由于与村落的发展和生活方式的改变不匹配而受到了一定的破坏或处于威胁之下;在乡村绿化的建设过程中,植被群落出现了与各生境的匹配度较低、群落稳定性较差、群落乡土文化性较低等问题;同时,乡村径流污染严重,水环境也开始恶化。

本研究针对乡村径流污染,开展乡村雨水蓄积性植物群落保护与构建技术研究,通过计算比较不同植物的叶片最大吸水率和单位面积叶片的最大截留量,得到冠层储水能力最强的几种植物,为植被保护和优化方案提供选择。

通过前期对乡村地区植物群落特征的分析和综合评价(表1),分析得到不同生境类型(包括建筑物周边、水边、路边、绿林地)的植物群落所存在的现状问题和潜在威胁,本研究据此提出相对应的保护及优化策略:(1)根据群落现状,针对不同生境类型的植被群落采取不同的保护或修复措施,重点关注敏感、脆弱的生境类型;(2)在维持乡村植被群落典型性和提高植被群落稳定性的同时,重点保护和修复植被群落的稀有性和乡土文化性;(3)在乡村城市化过程中,提高生态保护意识,尊重现状,注重乡村植被群落生境的保护和植被模式构建的适宜性、科学性考究。

3 乡村自然生态系统保护和修复技术综合示范

本研究在江苏省南京市洪蓝镇傅家边涧东村开展乡村自然生态系统恢复技术综合示范。前期调研发现,该示范区部分池塘淤积,池塘、河道之间缺乏连通,区域内水系零散,不成体系;整体水质较差;绿化植被过于城市公园化缺乏乡土气息,品种过于单一缺乏季节性交替,草坪过多导致养护成本增加,缺乏乡村趣味性苗木。

对于水系贯通与生态疏浚技术,本研究提出并实施了涧东村水系沟通方案,以生态清淤降低河床高度,并通过暗管、沟渠或涵洞连通各池塘,同时利用生态疏浚技术对淤积池塘进行清淤,以削减池塘内源污染,提高水体自净能力;对于水系复合生境重建技术,构建了具有生物多样性的新型组合生态浮岛,用于水体修复,同时辅以动植物修复技术重建水体生境;对于高效增氧原位修复技术,则以新型曝气增氧装置改善水体黑臭,增加水体溶解氧浓度,提高水体自净能力和底泥降解能力。

为了提高涧东村水体生态修复功能并实现岸水一体化,运用了耦合微生物型生态袋护坡技术,从而实现对涧东村土质岸坡松垮段护坡和硬质护坡的生态化改造;为了控制农村面源污染,研究并利用植物藻球生态沟渠,实现对涧东村硬质沟渠的改造;为了进一步削减农业径流污染,将生物滞留池与生态排水渠组合,强化了污染物的去除。

根据涧东村自然植物群落现状以及不同生境类型植被群落的具体问题,对该地区的植被群落进行原位保护和结构优化配置,筛选出涧东村植被中乡村自然植被及生境原位保护的典型植物群落并进行原位保护,同时建设垂直绿化和植物绿地实现植被群落的结构优化配置。

经修复后的涧东自然村,水系连通状况得到较大改善,水质整体得到明显提升,水生境处于优良状态,自然植被生态服务功能和景观功能显著增强,实现了乡村自然生态系统的构建与修复。