锡兰山,王子最后的踪迹

文图/梁二平

2018年3月1日,不知是我第几次来泉州了。

这几年来得太多,多到记不清了,但每次都有收获,也乐此不疲。这次参加泉州古城采风活动,我目标明确:采访一个人,考察一片墓。《泉州晚报》副总编郭培明是个“泉州通”,在泉州没有他找不到的人物或文物。所以,我安心地坐在酒店阳光明媚的大厅里,望着泉州海上丝绸之路的传奇人物许世吟娥笑吟吟地走过来……许世吟娥的照片、专题片这些年传播得很广,我早就看过,就像是熟人见面,加之有郭培明坐在旁边,便没有客套,直接就聊起了要求证的几个话题。

谁先发现锡兰王子后人这个故事?许世吟娥说,这事从一开始就与《泉州晚报》有关。改革开放后,中国与斯里兰卡的交往再度活跃起来。1985年底,斯里兰卡政府派出一个文化交流代表团到北京,访问过程中,斯里兰卡方面提到明代曾有一位古锡兰国王子访问中国,后来就留在了中国,希望中国政府帮助寻找古锡兰国王子在福建泉州的后裔。1986年初,《泉州晚报》受中国文化部委托刊登征询启事,在当地引起轰动。

泉州研究海上交往史的学者很快就在历史文献中找到了明王朝与锡兰外交往来的线索。据《明史·锡兰山》载:“锡兰山……自苏门答剌顺风十二昼夜可达……永乐中,郑和使西洋至其地……乃遣使赍印诰封为王……王遂屡入贡……”至天顺朝,锡兰国至少曾五六次派使者访问大明。最后一次是在天顺三年(1459),“王葛力生夏剌·昔利把交喇惹遣使来贡,嗣后不复至”。

古锡兰国,史称僧伽罗国,亦称狮子国,宋以后称细兰,明朝时称锡兰山、锡兰国。1972年,该国废除了君王制度,改掉英殖民统治时定的国名锡兰,定国名为斯里兰卡民主社会主义共和国,“斯里兰卡”意为“光明富庶的土地”。这个印度半岛东边的大岛,确实是富庶之地,早在古希腊时,就被描述为遍地宝石的宝岛。在中世纪的地图上,它一直是用五彩宝石来描绘和标注的岛屿。汉武帝时,就有中国使节到访过此岛,东晋法显还在这里研修过佛经。但锡兰国与华夏王朝发生紧密联系还是在明朝。

郑和从第一次下西洋起,多次到达锡兰。永乐七年(1409),郑和还在锡兰山的德维努瓦拉一个寺庙里竖立了布施锡兰山佛寺碑。2003年,我到斯里兰卡考察郑和行迹时,错过了去科伦坡国家博物馆看布施锡兰山佛寺碑原件的机会。后来,在澳门海事博物馆见到了它的复制件。有消息说,2014年,在中国驻斯里兰卡使馆一等秘书沈鸣的帮助下,江苏省文物局和南京博物院赴科伦坡完成了此碑拓片。这是中国学者第一次得到此碑文的完整拓片中文版本。布施碑上面以中文、泰米尔文和波斯文三种文字表示了对佛祖释迦牟尼、婆罗门教保护神毗湿奴等神灵的敬仰。碑文后半部分,开列永乐皇帝礼佛单,有黄金、白银、丝绸及敬佛礼器、蜡烛、香油等。此碑是海外现存最早记录郑和下西洋的石碑,是锡兰与大明友好来往的一个物证。

虽然《泉州晚报》登了广告寻找锡兰王子的后人,但并没有得到一个满意的结果。人们只是大体弄明白《明史》记载的“葛力生夏剌·昔利把交喇惹”就是朱棣遣使赍印诰封的锡兰国王,“昔利把交喇惹”也记为“世利把交喇惹”。斯里兰卡的历史文献中称他为“波罗迦罗摩巴忽六世”。天顺三年(1459),昔利把交喇惹遣使来中国,这是锡兰最后一次访问大明,但《明史》没载明使者名字,以往也没人在《明史》多如牛毛的朝贡者名单中考证他的名字。

泉州是最热心研究海洋交往史的城市,他们起步之早、研究之深、持续之久,沿海其他城市无法相比,连泉州海外交通史博物馆馆名都是郭沫若先生于1962年亲题。在这个有历史情结的城市里,自然有人不甘心锡兰王子就这样淹没在历史的海洋中。转眼,《泉州晚报》登出那则广告已过了10个年头。1996年,泉州考古学者刘志成在泉州市东郊清源山古墓群做田野调查时,似有天助,让他发现一块刻着“世家坑”三个大字的巨石。熟知古代泉州海上交往史的刘志成意识到,这个“世”字很可能就是《明史》中所记“昔利把交喇惹遣使来贡”的“昔”,后来汉化的“世”姓。于是,他继续搜寻,发现这里确实是世家的古墓葬群。当地文保部门即刻对世家坑墓区进行了大规模考察,世家墓地散落着几十座明清古墓葬,许多墓碑上赫然刻着“锡兰使臣”四字。毫无疑问,这片古墓与明代古锡兰国留在中国的使者及其家族有关,泉州市政府遂将世家坑墓葬定为重点文物保护单位,泉州海外交通史博物馆也将发现的28块明清时期的墓碑迁入博物馆保护起来。

世家坑墓碑

世家坑石刻

这次采访许世吟娥前,我专程到泉州海外交通史博物馆拍摄了这些世家的墓碑。其中一通大石碑上清晰地刻着“明使臣世公孺人蒲氏墓孙华立”,还有一通明代石碑上刻着“通事世公慈淑谢氏墓”字样。其“明使臣世公”表明墓主姓“世”,是“使臣”,“孺人”是明清时为七品官的母亲或妻子的封号,也用于对妇人的尊称,而“通事”,也就是翻译。还有一些清代的世家后人墓碑,有的姓孙,有的姓何,有的姓吴,这些碑上都有“锡兰”字样,显然这个家族在清之前,一直很重视自己“从哪里来”的根脉。

发现世家坑墓葬之事,又上了《泉州晚报》,许多人为这个重大发现兴奋不已,却有一个人惊恐万分,她当即给远在香港的父亲打电话:“咱家的祖墓被人家挖了!”说这话的正是如今坐在我面前的许世吟娥。

她对我说:“当时,我父亲说,你要找有关部门投告。我母亲抢过电话说,别听你爸的,不要管,以免以后又生事端!所以,我就把这件事情又放下了。很快就到了1998年,有一天我听说,清源山里祖墓的那片园林又被包给某个果园。我又担心起祖墓来了。于是,我就跟我丈夫说,清源山有我们家的祖墓,我的祖上是锡兰国王子,明朝时访问中国后,就留在了泉州,我是他的后人。我们结婚这么多年,我丈夫从未听我说起过这件事,他认为我是胡说。我后来就回老房子,找出藏了上百年的世家的房屋土地证明,还有家族的一些文献。我丈夫这才相信,我说的是真事。他当时在文化部门工作,让我还是给《泉州晚报》打电话求助。”

郭培明说:“那天,接电话的刚巧是一位大学历史专业毕业的编辑,他很认真地记下了这个投诉,又认真地请对方留下电话,但打电话的女人却把电话挂了。”当时担任《泉州晚报》编辑部主任的郭培明意识到,这是寻找多年的锡兰王子后人的重要线索,于是决定登报寻找“神秘女子”。经过一番报道,匿名投诉人许世吟娥终于现身。

回忆起这段往事,许世吟娥说:“本来并不想暴露自己的身份,但是事关祖墓保护,只好站出来。关于自家的姓氏,我从小就很好奇,许世——既非单姓,也非复姓,《百家姓》里也没有这个姓。小时候同学和老师也总是问为什么会有这个姓氏。每次我问父亲,都得不到正面回答……他说,别问那么多,这是两个姓,但都属于我们家。”

至于这个姓氏到底是怎么来的,再往前追述就是史家的事情了。

据考,明天顺三年(1459),锡兰国王最后一次派使者来中国时,郑和已去世多年,但他的堂侄郑远在泉州港任港督之职。郑远曾作为郑和的随从两次下西洋,并到过锡兰国。这次锡兰王子到来,郑远待为上宾,而后,由郑远和泉州知府卫队护送王子一行进京。这个说法,来自江苏省郑和研究会理事郑自海(郑和第十九代孙),他说是在一篇文章里发现“郑和的堂侄郑远恰在泉州港行管理之职”的记述。我与郑自海一起开过两次海洋文化研讨会,我又向他求教此事是否有文献依据,他回复说是来自一位叫王炳辉的《锡兰王子后裔身世揭秘》文章,刊发在《郑和研究》上,此文是否有文献依据,就不得而知了。

锡兰使臣到达北京时,当朝的已是明英宗朱祁镇。虽然下西洋已停了多年,但朝贡贸易与海上外交没停。朱祁镇高兴地收下了锡兰使臣带来的宝物和特产,并回赠了不少金银财物。朱祁镇得知来使信奉佛教,特意把皇宫内珍藏的印有“大明天顺皇帝供奉”字样的观世音菩萨瓷像赠给锡兰王子。

据说,锡兰客人在北京住了一段时间,受不了北方风寒就病倒了。这一队热带来客赶紧辞别英宗皇帝到南方泉州,由郑远安排住了下来。没想到这一病,就是五年,直至明成化二年(1466),朱祁镇的长子朱见深已当皇帝两年了。这一年,锡兰传来消息:国王世利巴来耶去世,王位落入外侄之手,他不仅把皇城内的国王子侄杀戮殆尽,还派人寻找这位在海外访问的王位继承人。身在泉州的锡兰王子,一时虽有家国却难归。

朱见深执政之初,一心向善,平反于谦的历史冤案,还以虎溪三笑故事为题材画了著名的《一团和气图》。所以,听说锡兰王子回不了故国,“既来之,则安之”,开明地准许他们留居中国。世家后人的族谱中有类似记载,锡兰使臣行到泉州,觉得这里很好,就乐不思蜀,不回锡兰山了。联想唐代后期诗人张循之的《送泉州李使君之任》情景,好像也很自然。

傍海皆荒服,分符重汉臣。

云山百越路,市井十洲人。

执玉来朝远,还珠入贡频。

连年不见雪,到处即行春。

据称是锡兰王子后人在泉州的前三代人后来的移葬墓

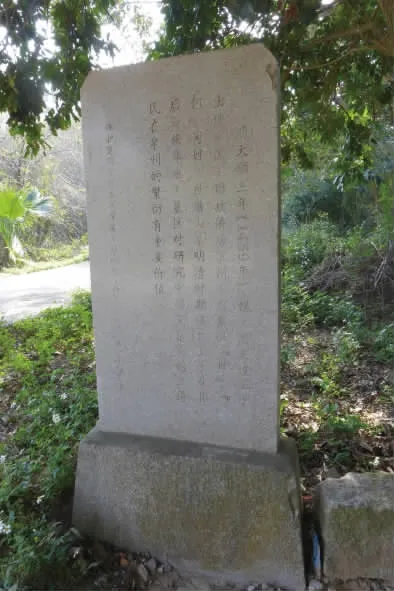

“世氏产山”,刻石为界

“市井十洲人”的国际码头泉州,多一伙锡兰客人,也没什么不妥。这里“连年不见雪,到处即行春”,锡兰王子一行就这样在泉州住了下来。据说,王子后来和泉州富商阿拉伯裔的蒲氏(我猜是元代泉州市舶司蒲寿庚的后人,蒲氏曾是泉州大姓,曾是大海商)女子成亲,并取“世利巴交喇惹”名字的第一个字“世”为姓,隐居泉州。

世家一族,在泉州生意一直做得很好,置产购业、登科及第,使“世”姓成为泉州的一大名门望族。明万历四十六年(1618),世家出了举人世寰望,其名列洛阳桥畔蔡襄纪念祠《泉郡守五岳蔡公德政碑》上,迄今犹存;清朝初期,世家又出举人世拱显,曾任泉州小山丛竹书院山长。不过,世家到许世吟娥高祖母这一代,已无男丁,其高祖母便招了一位许姓男子入赘,从此,泉州世家后人,便有了“许世”这一支。

新中国成立后,世家的事迹淡出人们视野。“文革”时,世家后人更是怕这层“海外关系”被查出而受牵连,便把这个家族的显赫背景隐藏起来。许世吟娥16岁那年,她的父亲移居海外继承家业,临行前才将这个秘密告诉留守泉州的长女许世吟娥。她答应父亲一定会保守这个秘密。这位锡兰王子的第十九代后裔,长大后继承了家族经商的传统,在泉州市涂门街开了一家“许世素斋馆”饭店和一个古董店,和普通人一样,在这个老城中过着平淡无奇的生活。

而今,几百年过去,锡兰王子世利巴交喇惹的后人早没了接续王位这回事了,但人们仍亲切地称许世吟娥为“锡兰公主”。不过,许世吟娥对我说:“当年王子世利巴交喇惹是锡兰国王的王位继承人,他来中国时已经继承了王位,实际上是国王了。只是老国王还在,他出国期间由父王掌管国家,所以,人们称为王子。”细心的人也许会发现,王子世利巴交喇惹的名字与《明史》记载的当时在位的锡兰国王“葛力生夏剌·昔利把交剌惹”是一个名字。关于这个“重名”,发现世家坑的泉州考古学者刘志成的考证是:古锡兰国人在给下一代取名时,常常把父亲的名字作为儿子的姓,然后再取个名字,加在一起作为儿子的姓名。据明《英宗实录》记载:“天顺三年,锡兰山国并满刺加国王子苏丹芒连沙各遣使亚烈葛佛阴等来朝,贡珊瑚、宝石、乳香、锦衣、鹤顶、蔷薇露等物。”由此,可以确定,锡兰王子的名字应为“亚烈葛佛阴”,完整的姓名应为“世利巴交喇惹·亚烈葛佛阴”。

不过,还有一个谜未能解开,世家坑墓区里为什么没找到锡兰王子的墓碑,已经发现的古墓中到底哪一个是锡兰王子的?为此,我专程进入清源山实地考察。在泉州市古城办领导安排下,清源山风景区的苏华南专门为我带路进入世家坑。清源山现在是5A景区,我们乘车进入齐门路山门,在苏华南引领下,车开上一个半山坡。我们在标有“世家坑”的指示牌处下车,再往里,只能步行。苏华南对这里的地形非常熟悉,穿过一片树林,我们就来到了世家坑。这里除了石头上刻的“世家坑”之外,还有好多宣示“产权”的石刻,比如途中经过的一条小溪上架的石桥上就刻有“世家坑桥”几个字。还有一块巨石上刻着“世氏产山”几个字。苏华南介绍说,当年不仅世家坑的墓地归世家,这片山上的林木也是世家的,不许外人来砍伐建材或烧柴。苏华南熟门熟路地带我先找到了一个大一些的墓园。据他介绍,锡兰王子在泉州的第四代后人曾对墓园进行了大规模维修。这个比较大的墓是留在泉州的一世、二世和三世的墓,可能多年没有修葺,前几代人的墓都毁坏了,所以移葬时一并建了这个新的大墓,将三个墓合在了一起。此墓早已毁坏,只剩三个墓洞。离这个大墓不远,还有一个大墓。苏华南说,这是四世的墓,墓早年被盗,墓室门已毁,但仍可以看到有三个完整的墓洞,据说是四世和他的一妻一妾。苏华南特别指给我看古墓边的两尊笑脸石狮子,并告诉我,据专家考证,笑脸石狮子和石头上两蛇交尾的图案,锡兰古寺佛牙寺内也有与之相同的石狮子和图案,证明这里应当是王子和其后裔的墓葬。

许世吟娥听说我去看了世家坑,还特意问我,看没看到一世至四世的墓园。我说都看到了。许世吟娥说,泉州作为海上丝绸之路的“先行区”,曾对世家坑古墓群进行深入调查,并着手对古墓遗址作保护性规划,整治周边环境,拟作为海上丝绸之路文化景点对公众开放,但这两年又没了消息。我在世家坑考察时,也没看到任何修葺古墓的迹象。反倒是看到这里刚刚进行了一次小规模的施工,好像是为了铺设什么管线,真心希望有关部门在这里划出古墓保护区,至少在这里立上一些古墓标识,以免受到人为毁坏。

1998年,《泉州晚报》首次披露发现锡兰王子后人在泉州的消息,这个信息很快传至宝岛台湾,锡兰王子台湾后裔十分欣喜。近年来,数次到泉州寻根问祖。更幸运的是,泉州《世家族谱》虽在“文革”期间被毁,而该族谱另一版本却完整保留在台湾世家后裔手中。锡兰王子台湾第十九世孙世坤宗等人将珍藏多年、记载闽台世家渊源的《世家族谱》捐赠给正在建设中的中国闽台缘博物馆。

以前我谈郑和下西洋曾多次说过,其最大的不足,就是没有“发现”,但细想想,这也有那个时代的理由。

泉州海外交通史博物馆藏世家坑锡兰王子后人墓碑

当年,大明王朝真的需要“发现”吗?所谓“朝贡贸易”就是周边国家不断来访,带来一些稀罕物品,带走丰厚礼品。例如,永乐九年(1411),明成祖朱棣赐予满剌加使团的礼物有“赐王金镶玉带一,仪仗一副,鞍马二匹,黄金百两,白银五百两,钞四十万贯,铜钱二千六百贯,锦绮纱罗三百匹,绢千匹,浑金文绮二,金织通袖膝裥二;又赐王妃冠服一副,白金二百两,钞五千贯,锦绮纱罗绢六十匹,金织文绮纱罗衣四袭;赐王子侄冠带;其陪臣等各赐白金钞钱、彩币有差”。

当年,大明会有什么实际需求吗?好像没有,甚至连土地的需求都没有。大明皇帝满足于象征性地赐国号、印诰、冠带、仪仗等给来访小国。如果说有需要,也就是“万国来朝”的海上往来。据统计,永乐帝在位的22年,与郑和下西洋有关的亚非国家使节来华共318次,平均每年15次。更有文莱、满剌加、苏禄、古麻剌朗国四个国家先后七位国王亲自率团前来,最多一次有18个国家朝贡使团同时来华。其中最庞大的是满剌加使团,永乐九年(1411),满刺加国王拜里迷苏剌率妻子及陪臣540余人,随郑和船队前来中国访问。

那是大明的“海上嘉年华”时代。有四位国王和王子在访问期间病逝中国,虽然是一种不幸,但他们表达了“愿将体魄托葬中华大地”之遗愿,明朝廷批准风水之地厚葬,后人愿留居中国守陵,也赐地免科,这实在是一种中华美德。今天这些国家的王室和政府都承认这段历史,并乐于延续这传扬几百年的海上交往佳话。

说起继往开来,许世吟娥打开她的手机给我看,里面存有一系列她应故国斯里兰卡政府,还有斯中社会、文化合作交流协会等组织的邀请,在斯里兰卡祭拜祖先锡兰王子父王波罗伽罗摩巴夫六世国王及王后陵墓、纪念斯中建交60周年暨斯中妇女友好论坛等活动的照片……图中那棵2002年她访斯里兰卡时在科特市政府办公楼前种下的友谊树,而今已是枝繁叶茂的大树了。

我曾经写过两本书,一本是《谁在地球的另一边》,另一本是《谁在世界的中央》,探讨的就是人们怎样发现世界,又怎样与这个世界相处,即所谓世界观与观世界的问题。中国这个古国,很有意思,它似乎就用“中国”这两个字,来解答这个问题。“中”字的古意看似是方位的确立——“插旗立中”,同时,它又超越了方位,成为“东西南北”的领导者,是为正朔。所以,在青铜重器“何尊”上,我们能看到武王灭商后告祭于天“宅兹中国”的旨意。更有意思的是,“中国”又大隐隐于“国”。翻开国史的历史年表,夏、商、周、秦、汉、唐、宋、元、明、清……此间,还有那些小国小朝,南的北的,五胡十六国,哪个朝哪个国都没称“中国”,它不是古代中国的国号,但它是一个了不得的称号。那漫长的岁月,周边国家和很远的国家,他们称我们为“中国”,也就是说它很“国际化”。这正是古代“中国”的核心理念,中国是“中国观”,有时这种“观”,通常被各个朝代解释为“天下”,似乎是一种“中国梦”,这个中国是“以天下为己任”,这个“天下”的空间,可大可小,小而言之是华夏,大而言之是世界。因研究古代地图,我还写过两本书,一本是《中国古代海洋文献导读》,另一本是《中国古代海洋地图举要》。在后一本书中,专门谈过《大元混一图》 《大明混一图》,古代中国的地理学家,即可以“混一”中国,也可以“混一”世界。古代中国从未称过“帝国”,电视剧《汉武大帝》是误人子弟的说法,中国从来没有过亚历山大大帝这种“帝”。这个“中国”的古代理想,不是抢占领土,它更愿意表述为“声教广被”。在那个时代,至少海外四王“愿将体魄托葬中华大地”已表明,它也确确实实在一定的空间里(主要是亚洲,还不能与罗马、阿拉伯、奥斯曼诸帝国横跨亚非欧相比),实现了这种梦想。

当然,进入现代,进入20世纪,中国已是我们的正式国号。它有了固定的法定空间定位,但中华民族传统的“天下己任”的中国理念,仍超越空间服务于当今世界,比如“中国梦”,比如“人类命运共同体”,还有我们在“一带一路”上的泉州古城考察与写作……

——泉州宋船