鼓词音乐在电影艺术中的音乐表达和传承保护

——基于影片《王良的理想》中的永康鼓词*

李 芙

2009年10月,导演高雄杰以非物质文化遗产“永康鼓词”为配乐贯穿电影《王良的理想》始终,随着该影片一举拿下第46届卡罗维法利国际电影节“独立论坛”竞赛单元等10多个国际电影节并荣获各类奖项,永康鼓词走出国门,成为“世界上最美的音乐”[1]。本文以影片中的永康鼓词为研究对象,探讨非物质文化遗产音乐在影片中独特的艺术表达和全新的传播路径,重新思索微时代下非物质文化遗产尤其是鼓词音乐“互联网+”的传承保护方式。

一、消亡与抢救:鼓词音乐所面临的现实困境

非物质文化遗产,是世界各民族优秀传统的精神财富,蕴含着人类独特的文化价值。根据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的定义,非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化,不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化的多样性和激发人类的创造力。主要涉及到口头文学、民间艺术、传统技艺、民风民俗等方方面面。从2006年中国第一个“文化遗产日”以来,我国的非物质文化遗产正以各种形式加以保护,2011年6月1日起施行的《中华人民共和国非物质文化遗产法》更是对非物质文化遗产的保护予以了法律支持。鼓词音乐属于非遗中的曲艺艺术类,如今它举步维艰,日渐消亡。2011年6月,永康鼓词被列入第三批国家级非物质文化遗产名录,它所获得的传承保护成果有目共睹。然而在2011年,永康鼓词老艺人就已经不足10人。至今7年过去了,李世林、童兆基等老艺人又相继过世。随着传承人的离世,艺人青黄不接,永康鼓词已经走到灭绝的边缘,分析原因有以下四方面。

一是孕育土壤流失,生存环境破坏。当今世界经济高度发展,外来文化不断涌进,全球一体化显著。社会在发展,时代在进步,文艺环境越来越丰富。很多非遗赖以生存的土壤和环境都遭到了破坏,鼓词音乐的生存孕育空间遭受到前所未有的挤压,由此造成非遗的迅速衰落。如鼓词音乐以前所赖以生存的土壤——词场,就是从原来的门庭若市到如今的生意惨淡,越来越无人问津,逐渐淡出人们的视野乃至最终不复存在了。

二是娱乐功能过时,审美意义贬值。在全媒体互融的年代,多媒体的各形式的强烈冲击下,人们的娱乐方式从最早的广播电台、收音机到电影、电视、电脑再到如今的微电影、网络剧,日新月异、层出不穷。鼓词音乐单一、单调的慢节奏越来越不能满足当今社会“短平快”的娱乐特点,娱乐功能日渐衰退。老人们觉得鼓词非常悦耳动听,而年轻人则习惯了“互联网+”时代的各种新鲜有趣、时尚的节目,相对于鼓词音乐先热场、唱一句说一句的慢节奏表演形式实在不符合其审美习惯。

三是特色方言局限,基本自产自销。鼓词音乐在全国各地基本上都是以当地的方言为演唱标准音,故而受到方言的限制。尤其在南方,各地方言完全不同,永康鼓词唱念用的就是永康方言,温州鼓词用的是温州瑞安方言,丽水鼓词则用的是丽水话等,各不相同又各属不同语系。因此,由于各自演唱方言的特殊各异和生涩难懂,鼓词音乐经常是自产自销、自生自灭。

四是艺术传承断流,继承青黄不接。鼓词音乐属口头的“活态”的非物质文化遗产。其传统的传承方式主要是口传心授,代代相传,艺术因人而存,人亡艺绝,非常脆弱。因此,传承人就是音乐主体,一旦传承人离世,艺术的传承也就断流了;而继承人的断流,直接造成了鼓词艺术传承的断层。如今,大批非遗传承人年事已高,继承人青黄不接,传承链条中断或断裂,一些口头的非遗已经失传或面临失传。传承人越来越少,人存艺在,人没艺亡;继承人寥寥无几,传承断流,后继乏人。

由此可见,经过多年的抢救和保护,鼓词音乐这种“活态”的非遗艺术近年来已取得较多成果。但其传承和保护仍迫在眉睫,我们任重道远,仍需结合微时代全媒体平台加快抢救保护的步伐。

二、高雄杰和曲种:从本土走向国际的涅槃重生

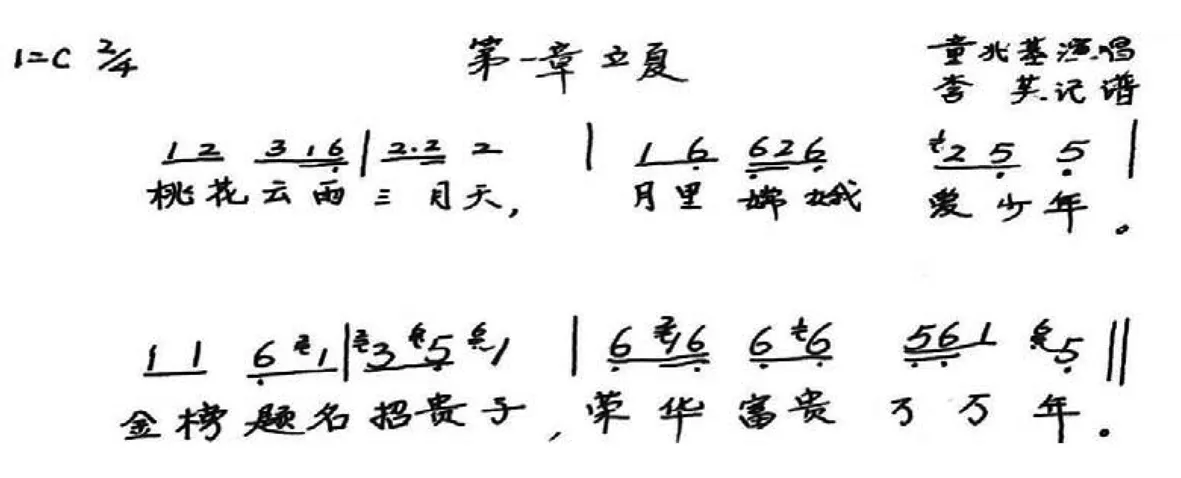

在永康鼓词的传承和保护上,笔者认为浙江永康人高雄杰导演*高雄杰:浙江永康人,中央戏剧学院教授、导演。的做法很有借鉴意义。首先,他以永康鼓词为素材拍摄了非遗题材纪录片。1995年他曾经在永康乡间拍摄过一部纪录片《山远歌残》,讲述的是永康市唐先镇横洋村民间鼓词盲艺人童兆基*童兆基:永康鼓词著名盲艺人,艺术造诣颇高。的生存现状和演艺生涯。其次,他将纪录片中的永康鼓词音乐录音作为自己电影的配乐。2009年他在永康执导了电影《王良的理想》,将1995年拍摄的纪录片《山远歌残》中童兆基先生永康鼓词的唱腔作为贯穿电影始终的配乐。全片配乐共分片头、第一章 立夏、第二章 芒种、第三章 夏至、第四章 小暑、第五章 大暑、第六章 立秋、片尾等八个章节。永康鼓词借高雄杰拍摄的电影《王良的理想》走出国门,走向世界,得到相当程度的传播和广泛的认可,并被专家评价为“世界上最美的音乐”。目前该电影配乐帮助影片《王良的理想》,入选2011年第46届卡罗维法利国际电影节“独立论坛”竞赛单元等10多个国际电影节并荣获各类奖项。

影片《王良的理想》讲述的是忠厚老实的屠夫王良举债娶了高考落榜的李俏。但是李俏喜欢的是城里读大学的初恋。两人立下协议:王良支持李俏再考一次大学,考上了就离婚,考不上两人好好过日子,此前两人不同房。李俏再次考试失利回娘家之后,没有遵守和王良的约定,动身去了城里找初恋。之后在城里找了份足疗的工作,与王良断绝了联系。她决定挣钱还王良的彩礼钱并与他离婚。王良放弃了自己的工作,来到李俏所在的城市寻找李俏的下落。找到李俏后,李俏许诺如果他能够在一天之内帮她还了债务就跟王良回村子。王良想办法凑齐了钱,李俏却又没有遵守约定。王良因爱生恨,杀死李俏。王良“只想跟李俏过一份安稳日子的理想”毁灭了李俏的愿望,最终也毁了自己。*影片根据王雪梅的同名中篇小说《王良的理想》改编而成。

永康鼓词是浙江金华地区一种代表性的曲艺品种。它主要流传于永康地区,及武义、缙云、磐安等周边部分地区,亦称“词”,还称为唱古事、唱故事、唱公事等,内容大都取材于历史小说和民间传说。大致有神话类、武侠类、历史类,如《天宝图》《六美图》《粉妆楼》《九美图》《十美图》等。用永康方言说唱,唱词的韵文分“唱句、含句、数板句”三个部分,唱词无一定规律,多为长短句,少数为整段七字句,以方言押韵,有较长拖音。唱腔有水平调、怒调、喜调、悲调;板式有中板、慢板、快板、散板等。伴奏乐器由一只盆鼓和一把腊尺组成。其中盆鼓又称“扁鼓”;腊尺又称“拍板”,属于击拍乐器,它由两块竹板或木板组成,根据故事情节的变化和唱腔的需要能打出千变万化的鼓点,又称“母子板”或“阴阳板”。表演时集生旦净末丑为一身,角色多变。以唱为主,唱中夹白,似唱非唱,似白非白,通俗易懂,情节曲折,诙谐有趣,具有一人多角、以物编韵、灵活生动、喜闻乐见等艺术特色。[2]

用“墙内开花墙外香”“无心插柳柳成荫”来形容永康鼓词意料之外的成功,再恰当不过了。到底是怎样的艺术表达和音乐魅力使永康鼓词从原来自产自销、名不见经传的小地方曲艺一下子走出国门并获得如此高的国际评价呢?

三、对立而互补:音乐表达的合力大于鼓词本身

(一)鲜明强烈:音乐是地域色彩的标签

任何故事情节都离不开场景氛围渲染,按照影视剧故事所发生的地方选取极具地方特色的民歌、地方戏曲和曲艺的音乐,营造出独具地方特色的音乐气势,就可以烘托出某种地域色彩,因而,常被运用在地方体裁类影片之中加强本土化的特色及标识。而《王良的理想》恰恰是本土体裁的电影,导演和演员都在永康生活过,整部影片的对白用永康话,它的配乐永康鼓词也是有永康地方特色的曲艺音乐,是用永康话演唱的。这更说明故事发生地是永康一带,音乐地方性特别明显。

(二)音画相融:音乐链接镜头纪实叙事

永康鼓词参与叙事,在连贯图像语言方面有独到之处。鼓词音乐将分散的八个章节不同结构的镜头连接起来,有机地贯穿,作为章节的阶段衔接插入其中,极其巧妙,特别真实。

(1)整部影片结合鼓词的叙事方式犹如鼓词“唱故事”般娓娓道来。首先,配乐有片头的“开场白”及结尾,有跌宕起伏之情节,起承转合之剧情。每个章节之间一环扣一环,看似无关实则隐含了完整的故事。其次,每个章节开头的配乐,又仿佛是每章故事的四句“摊头”,是每段故事浓缩的标题,起到了暗喻、统领、概括的伏笔作用。如“第三章 夏至”:“头上戴起青草花,夫妻争吵回娘家,待在娘家半个月,骑马坐轿回夫家”*打引号的唱词是笔者根据影片中的字幕记录,下同。,正是李俏回娘家的写照。“第五章 大暑”:“一轮明月照九州,几人欢乐几人愁,几人高楼饮美酒,几人他乡在外头”,预示和暗喻了男主人公也来到杭州市区寻找女主人公的故事情节。

(2)章节的构图、镜头与音乐和谐、融合。除了杭州市区和寻人的段落,其他全是美如风景的乡间风光,先静后动的大自然风景画的画面风格。影片善用静止镜头、长镜头,并与远景、全景、中景、近景、特写等多种景别交替使用,构成静中有动、动静结合的纪实片质感和化繁为简的叙事风格。片头,一个静止镜头展现出优美如画的乡间风光,一条山路自左下角蜿蜒而上,静静的风景伴着雄鸡、蟋蟀、青蛙、狗等动物的叫声,令人仿佛置身于质朴恬静的乡间田园之中。相对于镜头的静止,是雄鸡“喔喔喔”一声打鸣后,画面快速渐出“高雄杰导演”字样;当一连串狗吠后,摩托车“突突”地入画,沿着蜿蜒小路驶向深处。随后伴着鼓声,屏幕出“王良的理想”字幕,淡出后,出唱词字幕,随即永康鼓词开始吟唱:

雾云罗纱气千秋,白云过海水自流,

万里长江飘玉带,一轮明月滚珠球,

雁过西北三千阶,谨望江南十二州,

西湖美景看不尽,天缘有份再来游,

莫问诗句何处出,乾隆万岁嬉杭州。

“第五章 大暑”,影片用特写的镜头放大了寻人启事,板上写着“寻妻……”等字样,内容清晰可辨,从周边虚化的背景依稀可见繁花似锦的霓虹灯。夜杭州的繁荣景象与王良边捡垃圾边寻找妻子的落魄处境形成了巨大的反差,加上鼓词凄美忧伤的唱腔,令人同情唏嘘。影片中杀猪的场面,还有王良杀了妻子后帮她仔细擦身体的场景,采用的都是长镜头的叙事手法。纪实性的描写,朴实无华的风格,从而刻画出故事很高的可信度。

(三)鲜活真实:音乐以节气为时间主线

在电影艺术中,鼓词音乐也是表现人物情感、表达人物思想的重要手段,有其鲜明的地域色彩,并随着影片内容、情感等变化而改变音色,推动电影剧情的发展。如电影《没完没了》中,老板阮大伟(傅彪演)在颐和园的龙船上有一段快板表演,铿锵有力的唱腔合着清脆明亮的主板,使人物形象顿时鲜活了起来,充满了生活气息。[3]《王良的理想》的配乐在推动情节的发展时,主要以节气为时间推进的依据,除去片头和片尾,共有立夏、立秋等六个节气,暗示了本故事发生只有短短三个月的时间。一是明确交代了故事发生的时间,每个节气的出现都会有明确的时间交代,在屏幕上会出现小的字用来解释、补充每个故事发生时阳历和农历的年月日,并介绍与各节气特性相关的谚语。如:“第一章 立夏”:“二○○九年五月五日,古历己丑年四月十一,今日立夏,是夏季的开始,古语云……”,“第六章 立秋”:“二○○九年八月七日,古历己丑年六月十七,今日立秋,古语云,立秋有三候……”等。二是作为每章故事发生、展开的衔接部分,以节气时间为轴,过渡自然,这种纪实性风格的手法,使故事更真实、更具体,令人仿佛身临其境。三是情节推进自然,时间跨度灵活,这与“二十年后”等常见的时间短语将故事从一个时间空间迅速转移到另一个时间空间有异曲同工之妙。

(四)旧词新意:“嘻哈”风格成就最美音乐

音乐先与内容相反形成对立反差,两者统一后的合力则衍生出新的“嘻哈”音乐风格,成为“世界上最美的音乐”。

(1)故事与唱词内容对立和互补的统一。在相当长的一段历史时期,永康鼓词是人们主要的娱乐方式,学习历史文化知识、道德教化的有效手段。所以鼓词唱词本身充满了劝人从善的社会教化功能,如有劝人在外避免制造“瓜田李下”之嫌的唱词,“后生侬出门要记牢,菱角塘里莫洗手,梨树下走别抬头”等。但本片中唱词所演唱的情深义重的爱情与影片中所描述的故事却是完全相反和对立的,包括最后尾声的唱词本是妻子不愿摒弃原配丈夫的经典唱段,但影片恰恰相反,妻子却一直在不断地毁约。如许诺考不上就好好过日子,考试失利回娘家之后却进城找初恋;许诺若能在一天之内帮她还债就跟丈夫回村子,但等丈夫凑齐了钱,又不回去等。所以,永康鼓词在影片中承担了每个阶段的衔接和补充,它不仅是影片发展的补充,而且是影片发展对立面的伏笔、暗嘲和戏谑,因为影片中的事实本身完全背离世间恩爱夫妻所应获得的结局。奇怪的是这没让人有任何的违和感,相反,得到了某种感观和情节推进的统一。

(2)影片与音乐风格反差和对比的统一。影片的色调灰暗,叙事手法纪实,呈现真实,有些血腥偏赤裸。如杀猪的场面,导演采用写实手法阐释,一度让人觉得残忍血腥,相反,鼓词的运用很有新意,各个故事以节气带出,音乐唱腔荡气回肠,声音沧桑悲凉,鼓声直击灵魂,再配上哝哝细语婉转的江南韵味,两者形成了强烈的对比。鼓词音乐奇妙地使影片得到了升华,赤裸、血腥竟在鼓词音乐面前得到完美融合,达到极致,最终使人引起共鸣、震撼感动、扼腕长叹,音乐和影片有种全新的韵味,这正是本片的美妙之处。

一是说唱艺术由唱腔和方言浑然天成。片中主要使用了水平调、悲调等,沧桑悲凉、遒劲有力、浑厚坚韧的唱腔与抑扬顿挫的永康方言完美融合。二是伴奏乐器由扁鼓和竹板和谐击出。其伴奏方式有随腔伴奏和过门伴奏两种,配合影片的需要,随着唱腔的变化,表现出喜怒哀乐、悲欢离合的情节和情绪。表演时,一人手持板鼓,边说边唱,优美的肢体语言,地道的永康方言,美妙的唱词唱腔,丰富多彩的表情,加上一人多角,风趣幽默、质朴诙谐的表演,配乐永康鼓词在“咚介匡吉”的伴奏和婉转悲凉、凄美忧伤的唱腔中娓娓道来,悦耳动听,栩栩如生。

(3)作用与反作用合力和融合的统一。本片的配乐永康鼓词利用与片子内容相反的比喻和例子,达到作用于片子的效果形成反差、对立,随后,又反作用于结合之后的合力新挖掘的音乐风格,使之被全世界所熟知。配乐中的永康鼓词优美而忧伤的艺术表演,征服了不同种族的观众,使得永康鼓词艺术在国际上得到广泛的传播。

四、必要及创新:微时代“互联网+”的全新传承方式

高雄杰对于永康鼓词的成功传播启发了我们,影片中鼓词音乐的巧妙表达无疑为影片的成功增光添彩。反之,电影艺术对永康鼓词在国际上的传播传承也是意义非凡,两者相辅相成,互惠互利,缺一不可。因此,传统的传播方式如电影音乐、电视纪录片、节目专栏等仍是非物质文化遗产传承保护重要有效的途径。但在微时代互联网实现了如微信、微电影、微广告等各种微媒体与电影电视等传统媒体的互融,如今电影的传播路径不再是单一的电影院线,而是“互联网&电影”“互联网+电影”等新平台新渠道的传承保护方式。

早在2012年,匡文波教授就指出:“互联网用户成为信息的接收者以及信息的提供和发布者,网络媒体通过融合多种传播方式,以传统媒体不具备的功能逐渐影响着我们的社会生活。”[4]目前,“互联网+”与电影也通过互融形成了多种传播传承方式。一是“互联网&电影”传播方式。它不同于传统的口口相传的传承,而是凭借影视媒体平台的线上线下,多管齐下,多方位多渠道立体的新方式。电影上院线前要开展结合各种宣传,如互联网的预告片及前期花絮宣传等,实现了“线上线下,多管齐下,多元立体”的综合宣传手段和传播路径。《王良的理想》的成功不仅是电影本身,在互联网上至今还有预告片,只要有互联网可随时随地播放。无疑,作为新时代传播传承的典范,《王良的理想》是相当成功的。伴着影片,它懵懵懂懂地走出国门走向世界,最终惊艳世界。二是“互联网+电影”传播方式。它是为了适应微时代,在互联网及移动互联网中应运而生的有别于传统传播方式的微电影。得益于微时代“互联网+电影”新平台传播传承的巨大优势,2015年,中共乐清市委宣传部推出名为《对鸟》的微电影,影片以乐清民歌《对鸟》、民间技艺蓝夹缬、5A级风景区雁荡山等乐清市多种非遗为主要素材专门拍成了保护非遗宣传片类的微电影。影片共长13分零1秒,以《对鸟》这首经典乐清民歌作为贯穿全剧的轴线,牵引出一个家庭走散后因乡音重新团聚的感人故事。微电影是微时代非遗剧情化、情节化的新型传播路径,非遗微电影宣传片也是传承保护有效的新方式。三是“互联网+电视”传播方式。是指在互联网下应运而生的当红网络剧、电视栏目等,如网络剧《永康鼓词》。

可见,不管是电影、电视纪录片、节目专栏等传统的传播方式,还是基于互联网产生的“互联网&电影”“互联网+电影”“互联网+电视”等新型的传播方式,都非常符合非物质文化遗产作品宣传、传播及传承的要求。因此,以上新型传播方式是非物质文化遗产得以持续发展行之有效的传承保护方法。

五、结 语

综上所述,《王良的理想》中的永康鼓词从自产自销的地方曲艺走出国门走向世界,并获得很高的国际评价,经历了凤凰涅槃般的浴火重生。国际电影节上的评委如此评价道:“他用优美而忧伤、荡气回肠的歌声,将这部电影推向了极致!他唱的是世界上最美的音乐!”毋庸置疑,它的成功是必然的,因为它对立与互补的音乐表达的合力远大于鼓词本身。特色鲜明的鼓词音乐是永康地域色彩的标签;音乐链接镜头纪实叙事达到音画唯美相融;音乐以节气为时间主线推进情节使影片鲜活真实,信服力强;与情节声画相融后,鼓词音乐旧词新意,形成“嘻哈”风格最终成就“世界上最美的音乐”!

随着微时代的到来,非遗音乐在电影艺术中除去一般背景音乐所具有的作用和独特的艺术表达外,更有全新的传播路径和传承方式。这也是《王良的理想》中永康鼓词在国际上得到相当程度的成功传播所蕴含着的传承保护意义,即一直被我们忽略的不同于传统口口相传方式但却很有影响力和传播力的新媒体及平台。微时代“互联网+电影”全新的传承新平台有“互联网&电影”“互联网+电影”“互联网+电视”等三种传播方式。

总之,鼓词音乐是电影音乐的重要艺术形式,也是表达思想情感、营造场景氛围、塑造人物形象的重要手段。而在微时代,鼓词音乐在影片中起到了独特的艺术表达,并为非遗音乐艺术的传承保护找到了全新的传播途径、传承方式和有效的突破口。它启发我们如何更好地与世界融合接轨,使之顺应时代、顺应电影等媒体及微时代微电影、微信公众号等各种微平台全新的传承保护功能。这是因为“对于非物质文化遗产的推陈出新,应该是精神内核不变,象征符号不变,母题不变,但是表现形式却可以而且完全应该充分地现代化。现代人喜欢什么形式,动漫、口袋书、游戏、影视等,都可以。”[5]

——秦汉时期“伏日”考论