三进岩仔村

林贵福

一进岩仔村

三十年多前,笔者带领省里一批知名作家来到东山岛苏峰山麓的小渔村——岩仔村采风。三十年前的岩仔村既不通车,也不通水电,更甭说通讯和有线电视之类的现代化的配套,是真正的“天涯海角”。

岩仔村位于苏峰山北坡,三面环山,一面朝海。当年往岩仔村只有一条前人踩出来的弯弯曲曲的羊肠小道,中间还要经过被当地叫着“小险”和“大险”的悬崖峭壁,特别是经过大险时,稍不留神,脚下一滑就会掉进海里。这下可把省里的作家们惊累得够呛,有两个女作家都想半途打退堂鼓,还是男作家们连搀带扶拽着来到这个只有九十一户的小渔村。

那时的小渔村虽独居一隅,却不乏纯朴的民风民俗。岩仔村的男人们世代以下海打鱼为生,妇女们在家补网晒鱼。白天小渔村空气中弥漫着一股咸腥味,那是海风搅拌着咸鱼发出的鱼腥气息。到了凌晨和傍晚,三面环山的小山村却被一层薄雾笼罩着若隐若现,这时的空气中却弥漫着一股草叶发出的清香,沁人心扉。作家们很快就忘了爬山的疲劳,雀呼着扑向大自然的怀抱,尽情呼喊着,大山随之传来阵阵的迥声。直到这时,我才如释重负,总算没有辜负我特意带作家们来这里采风的初衷。

几乎与世隔绝的岩仔村的男女老少们也许从来没见过这么多陌生人来到这么偏辟的山村,都瞪着好奇的眼睛朝我们行注目礼,小孩们胆怯地直往大人身后躲,这情景对岩仔村的村民来说很像看“红楼梦”的刘姥姥初进大观园。

我们一行人边走边看来到村中央,村中央有一口大井,井水是淡的,十几个年轻的妇女一溜排开蹲在井旁边洗衣服边唱着小曲。由于是蹲着洗,妇女们的衣服往上掀,裤头往下溜,腰以下就露出一排整齐,形态像荷叶,白得眩眼的沟股,雪白的沟股随着洗衣的节奏上下扭动着,煞是一道亮丽的风景线,很容易令人想入非非,作家们忍不住笑了起来。妇女们听见笑声回过头来愣了一下,马上反应过来,一齐停止了搓衣,红着脸往下扯衣服提裤头。

我们找到了村长,说明了来意。村长倒像是见过世面的,礼节性地问候后,安排我们参观了一些捕魚生产工具,还介绍了村里的一些民风民俗。到了中午,村长吩咐村民们把刚捕来的鱼去头去尾扔在锅里煮,也不用什么佐料,只放了几块姜,煮出来的鱼汤清甜可口,齿唇生津,令人一辈子难以忘怀。

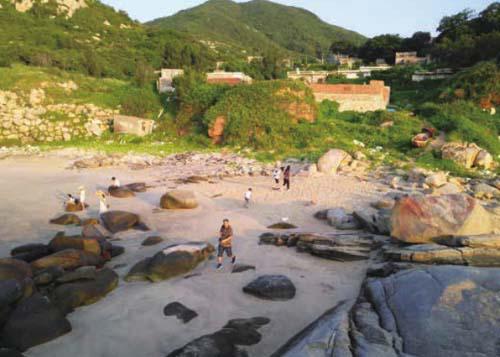

吃过午饭,村长带我们到浅海滩的石头缝摸海螺拾贝壳活动,作家们喜出望外,边摸海螺拾贝边撩水戏玩,天真得像小顽童,至今想起来记忆犹新,倍感趣味盎然。

由于时间关系,三点过后,我们就要返程,村长考虑到我们来时已疲惫不堪,特意安排一只小船沿着山边的海面送我们来到山下,那里有一辆车子等着我们。我和作家们依依不舍地告别了村长,告别了岩仔村。这一别就是三十年。

二进岩仔村

三十年后,一个偶然的机会,我听文化馆胡东雄馆长说岩仔村现在变成了一座空村,我觉得奇怪,有点不相信,就约了胡馆长再次登上岩仔村的行程。

三十年不见,一条新开的水泥路绕过冬古新村直达岩仔村山下,摩托车竟可以直达岩仔村的每个角落,比起当年我们跋山涉水的那条羊肠小道,简直是天壤之别,我们把摩托车直接开进村里。

故地重游,本来是一件欣慰的事,可是当我们进到村里却茫然了。原来挺热闹的村子现在却静悄悄的,红瓦白墙不见了,代之可见的是一座座残垣破屋,有一半房屋房顶已塌落,门窗洞开,屋里杂草丛生,朔风骤起,吱吱呀呀地凄叫着,很是瘆人。那情景说它像聊斋中的某个情景一点也不夸张。

来到村中央,那口水井还在,只是睹物思人,当年那些年轻的妇女们边唱歌边洗衣的情景已成昨天的回忆。当年我们在村口榕树下泡茶的榕树还在,石凳石椅也还在,只是上面铺满了落叶,当年的主人也不知哪去了,只有风吹落叶的沙沙声。

更奇怪的是虽然人去房空,村里却架有无线电视接收设备,当年的煤油灯已被风力电站发出的电灯所代替。自来水也安装到各家各户。我百思不得其解,为什么路通了,水电安装了,电视电信之类的现代化的设备进村了,村里却反而人去楼空?为找到这个答案,我沿着残垣断壁一家一家的寻找。

功夫不负有心人,终于在村里的祠堂里找到一位阿婆,问候之后,我把心里的疑问对阿婆说了。阿婆却莞尔一笑,说:“几年前就搬迁到冬古新村和镇里去了。”“为什么要搬迁?”“村里虽然三通了,但这地方相对还是偏僻些,做生意打工都不方便。现在富了,有钱了,谁不想过好日子?”“那也不必都搬迁啊”?“你不知道,村里的人都在冬古新村和镇里盖上新楼房,三层以上就有九十多家。另外,东古现在有码头,可以停泊铁船,村里的人都订铁船啦”。“那现在村里还有多少人住?”“就十来个老人,故土难离,守着呗。”听到这我心里一酸,九十多户的村子说空就空了。渔民是富裕了,铁船和大楼也有了,时代是进步了,但伴随着搬迁,几百年的古村落也就失落了,原来纯朴的渔家文化和特有的民风民俗也就荡然无存了。听说还有外地人要把整个岩仔村买下来当渡假村,总之,我再也感受不到当年那种纯朴的乡情了。

三进岩仔村

2018年,骄阳似火的三伏天。东山县文化研究会受县里委托,要对苏峰山进行全方位的文化包装,组织我们几个作者进行实地观摩采风,并邀请了当地文化有识之士(原副村长兼宣委)林进火先生和两位年逾九十的老人家,对苏峰山麓发生的一些历史典故、景点的传说,作了生动的演讲。如传说中的“沉东京浮南澳,沉乌礁浮大帽”即发生在苏峰山麓;传说中的“话说当年宋帝昺被元兵追赶,避难在苏峰山下,凭借苏峰天险得以逢凶化吉”。所以才有后来人们一直传说到今的“苏峰山下好逃难”的俗语。

据老人们说,所谓“苏峰山下好逃难”的地点就在岩仔村的海边。而且,很多传说中的景点如“仙人洞”“仙洞泉”“美娘洞”“虎空山”“石乌龟”“石象”“脸谱”“雷破石”“鸡心屿”等,这些景点都在岩仔村海边的大山上。

这就促成我三进岩仔村。

早晨五点。一抹晨曦刚露脸,岩仔村就有游客陆陆续续地光临。出于好奇就和几拨客人打了招呼,方知客从江西鹰潭和广东潮汕来的。这些游客昨晚入宿在冬古村渔区的民宿里,为的是一大早能看到苏峰日出和海上的第一缕阳光。

几年没来岩仔村,想不到当年二进岩仔村时那种萧杀破落的景象没了,随之而来的是岩仔村成了游客的香饽饽,很多游客从二十几里外的铜陵镇租电动车、自助车而来观光,这真应了那句“一日不见如隔三秋”矣!

一进入岩仔村,林氏祖祠内的“大悲咒”佛歌就响彻云霄。祖祠边有一间食杂店,挂着一块醒目的横匾,上写:老人与海。由于天色尚早,小店尚未开门,不知主人是何老先生,但他既能挂出“老人与海”的招牌,想必此公必有一定的文化元素,不然不会挂出这块颇有文学内涵的牌子。

随着林进火先生的引导,我们大汗淋离地来到了山脚下的海边。

果然,这里的海边两侧都是怪石林立。林进火先生指着各种奇形怪状的石头一一介绍说:“这是象石、这是仙人洞、这是脸谱、这是鸡心屿……”随着他的介绍,我们的视觉里仿佛感觉到这些怪石都生灵活现地在异动,不但形似,而且神似。不禁感叹大自然的鬼斧神工!

东山县政府、旅游部门这些年不遗余力地打造“海洋文化”和“国际旅游海岛”的旅游品牌已初见成效,品牌效应已普及延伸到各个旅游区。正是由于东山县委、县政府、西埔镇党委、冬古村两委会不遗余力地打造,才使岩仔村从原生态的沉寂和失落中跃然崛起,从迁陡后的荒芜开始渐渐地走向繁华!

此时,一轮火红的太阳从海平上冉冉升起,给大海和岩仔村披上一层橙红色。远处苏峰山黛墨青翠,层林尽染,近处大海碧绿橙红,风吹微波,浪吻白沙,好一幅美仑美奂的中国山水画!令蜂涌而来的游客看得目瞪口呆,留连忘返!