弘一法师在泉州一代高僧“悲欣交集”的履痕

图+

在泉州清源山的弥陀岩西侧,有一个十分清静、空灵的地方,此处茂林修竹,绝壁若悬,游人罕至,有一座洁白的花岗岩石塔独立其间,塔上镶有一块青草石碑,上面刻有六个大字:弘一大师之塔——这就是一代高僧弘一法师(即李叔同)的舍利塔了。

舍利塔内的辉绿岩上雕刻着大师的遗像,这是他的高徒、著名画家丰子恺先生用泪水为墨所作的“泪墨画”;石塔对面则是一片摩崖石刻,一幅是弘一法师的最后遗墨:“悲欣交集”,另一幅是赵朴初题写的石刻对联:“千古江山留胜迹,一林风月伴高僧”。

此时,夕阳斜照,一抹余晖落在弥陀岩上,又折射到弘一大师舍利塔上,幻化出几许迷离的气象。其实,弘一法师何尝不是落在清源山上的一抹夕阳?而那抹夕阳,正是上世纪40年代泉州最为耀眼的一道人文风景。

弘一法师与泉州的缘分

我喜欢夕阳,或许那轮将落未落的夕阳更接近禅意;我也喜欢秋天,或许当繁华散尽,事物才露出本真。此时此刻,我就迎着秋风站在夕阳下,旁边那株百年玉兰花树正寂寞地飘落着白色的花瓣,散发着幽幽的清香,而夕阳则透过花树稀疏的枝桠洒下斑驳的光影,迷离了树下那座低矮的红砖老屋。

是的,这是一个极易被人忽略的角落:一座残旧的石牌坊、一棵苍老的玉兰树、三间简陋的老房子,就隐身在古城泉州北门街附近一片参差而陈旧的楼房中。此处有一个诗意的名字叫“小山丛竹”,曾是泉州古代“四大书院”之一的温陵书院所在地,如今成了泉州第三医院宿舍区。因第三医院是个精神病院,常人惟恐避之不及,平时也就鲜有人光顾,这也就成了喧嚣都市中一处难得的清静所在。

早年,我作为三院的员工家属,曾在“小山丛竹”边的宿舍楼里蜗居过。那时的“小山”已被夷为平地,“丛竹”也不见踪影,那座古牌坊与那三间老房子被围成了仓库,几乎看不出留下了什么文化痕迹,只有那株茂密的玉兰花树不时在墙角边静静地吐露着芳香。

泉州素有“海滨邹鲁”的美誉,自古钟灵毓秀,人文蔚起,与佛缘深,历代精蓝林立,高僧辈出,被称为“泉南佛国”。图为小山丛竹书院遗址和清源山弥陀岩。

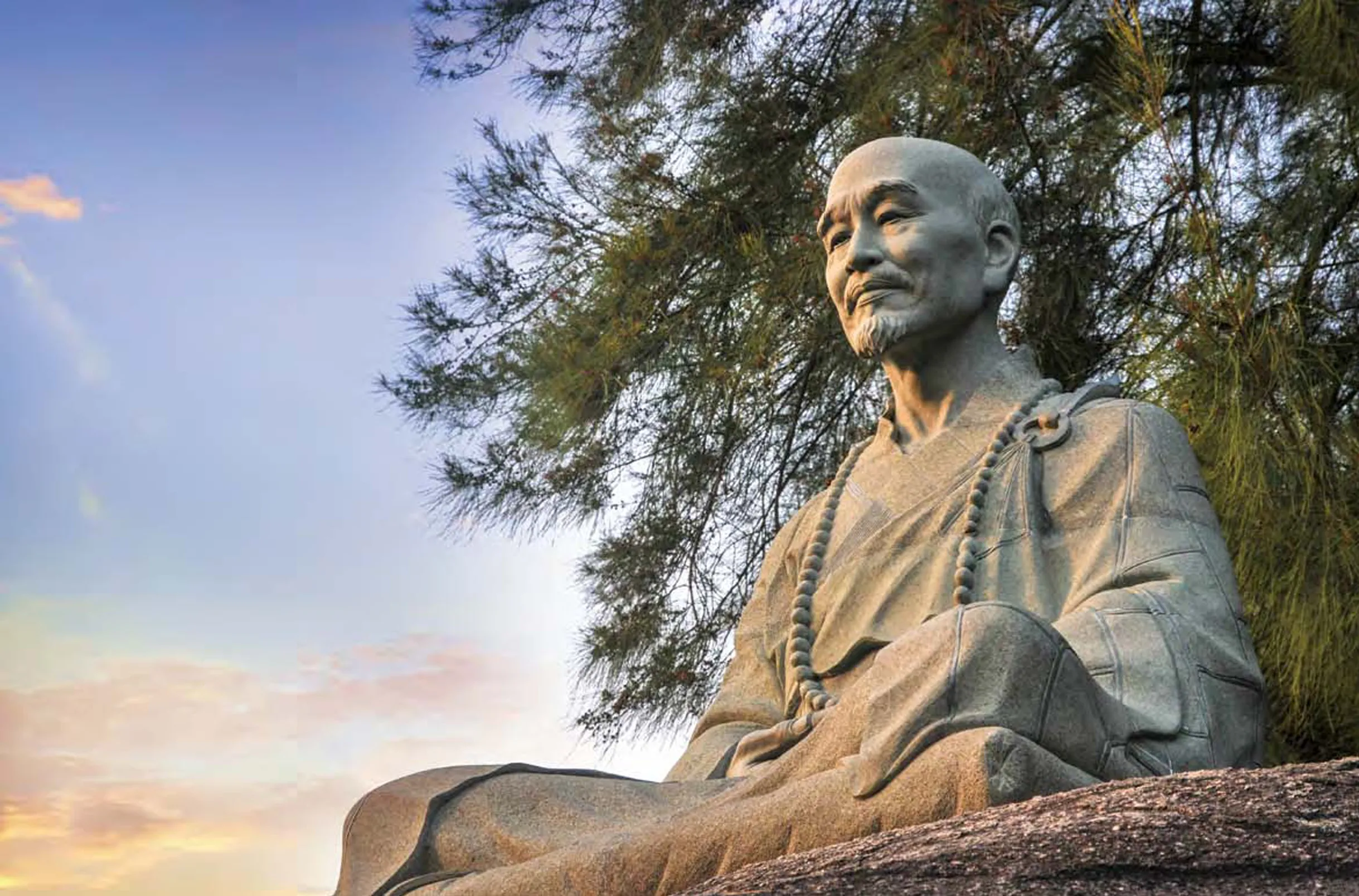

左右页图:右下图为弥陀岩山门,山门外不远处即是重檐攒尖顶、四方塔身的弘一法师舍利塔。正对着舍利塔,其左侧是身穿僧服、颈挂佛珠的弘一法师雕像,右侧为“悲欣交集”的四字石刻。

夕阳下的那三间老屋叫“晚晴室”,是一代高僧弘一法师驻锡泉州时最后的居所。大师独爱夕阳,常对夕阳冥思,因此他自号“晚晴老人”,喜以“晚晴”冠名居所,大概取“天意怜幽草,人间爱晚晴”之意罢。我虽不懂禅,但人生过半,面对落日多少有些感悟,当然这种感悟难免粗浅。而大师则不然,他走过人生绚丽的季节,领略过太多的风花雪月,当所有的绚烂都归于平淡,他人生的最后一抹夕照就永远地定格在了这里。

缘分可遇而不可求,弘一法师与泉州的缘分也是如此。1928年初夏一个风清云淡的日子,大师粗衣芒鞋、风尘仆仆地走在杭州往厦门的路上,途经泉州时,他无意遇见一片刺桐花海映衬着一座石头古城,那灿烂的刺桐花同样映衬着古城人灿烂的笑靥,很有些世外桃源的景象。“邦有道则仕,邦无道则隐”,而那时的中华大地已然满目疮痍。于是,大师决意改变行程,隐居泉州静修佛事。这一次的不期而遇,让大师与泉州结下了长达14年的缘分。

在泉州期间,大师似乎对“小山丛竹”情有独钟,这多半是因为这里曾聚集着太多的儒风文脉。中唐时,文人欧阳詹曾读书于此,后与韩愈同榜进士而成为“闽南甲第破天荒”的第一人,后人在此立“不二祠”以祀之。南宋理学家朱熹曾在此“种竹建亭,讲学其中”,一时从者如云,学风浩荡。石牌坊上那俊秀隽永的“小山丛竹”四个字便是朱熹亲手所题。微微的竹林风伴着琅琅的读书声,一千多年前,“小山丛竹”当是茂林修竹、群贤毕至,不然何以成为“泉州古八景”之一?

弘一法师对程朱理学极为尊崇,在俗时即曾潜心研读,出家后仍依依难舍。当他慕名拜谒不二祠时,“小山丛竹”已显荒废之象,于是他力倡修葺,后又欣然题字作跋:“余昔在俗,潜心理学,独尊程朱。今来温陵,补题‘过化’,何莫非胜缘耶!”是的,虽己出家,但能为重修后的朱子祠题字以表敬仰,同时又了却一桩心愿,也算是莫大的缘分!

俗世的才俊,释家的高僧

弘一法师在闽南期间,足迹遍布各大寺院,泉州开元寺、承天寺、温陵书院更是大师经常弘法讲学的场所。弘法之余,大师潜心书法,并把书法当成参禅的一门功课,以至于他的墨香中透着浓浓的禅味。那幅镌刻在开元寺大门的“此地古称佛国,满街都是圣人”对联是大师在开元寺讲学时留下的墨宝,而联文则是朱熹对泉州的褒扬之辞。一边是一代高僧的书法,一边是理学大师的联文,这幅对联让泉州人很长面子。不过,“此地古称佛国”还说得过去,“满街都是圣人”则未免有些夸张,但无论如何,这不仅表达了大师对朱熹的一份崇仰之情,也印证了大师与泉州的一段不解之缘。

弘一法师由儒入释,俗世少了一个才俊,而释家却多了一位高僧。其实,大师走到哪里,便是哪里的大幸,毕竟他是一个超乎寻常的人。他走到文坛,便成为“二十文章惊海内”的文学新秀;他走到乐坛,便成为中国第一个传播西方音乐的先驱;他走到戏坛,便成为中国话剧的鼻祖;他走向画坛,便成为中国第一个教授西洋画派的先师。即便走向书坛,他也独辟蹊径将禅意融于笔下,形成了清净似水、恬淡自如的独特书风,鲁迅先生曾盛赞他的书法“朴拙圆满,浑若天成”。而他一旦遁入空门,便成为律宗的一代宗师。因此,赵朴初先生这样评价大师的一生:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。”

大师与泉州的缘分似乎蕴涵着些许文人失落的情绪。1933年深秋,弘一法师正走在泉州古城西郊的潘山古道上,那时秋风正起,衰草遍地,夕阳斜映在古道尽头,风中似乎还有一缕笛声断断续续。就在那一抹有些凄清的斜阳余晖中,弘一法师无意间发现荒野上躺着一方石碑,碑上刻有“唐学士韩偓墓道”几个字,原来是唐代诗人韩偓的墓道碑。对此,大师感叹道:“儿时居住南燕,尝诵读韩偓诗,乃五十年后,七千里外,遂获展其坟墓,因缘会遇,岂偶然耶?”想起自己的身世与韩偓有几分相似,十分感慨,竟然“伏碑痛哭流泪,久久不起身”。这或许是大师自出家以来最为真情流露的一次,也是最富有人情味的一个瞬间。在韩偓墓道边,他特意请人为他留了影,这张照片成为他在泉州为数不多的珍贵照片之一,照片上仍可看出大师淡然的笑意中深藏着几分感伤。

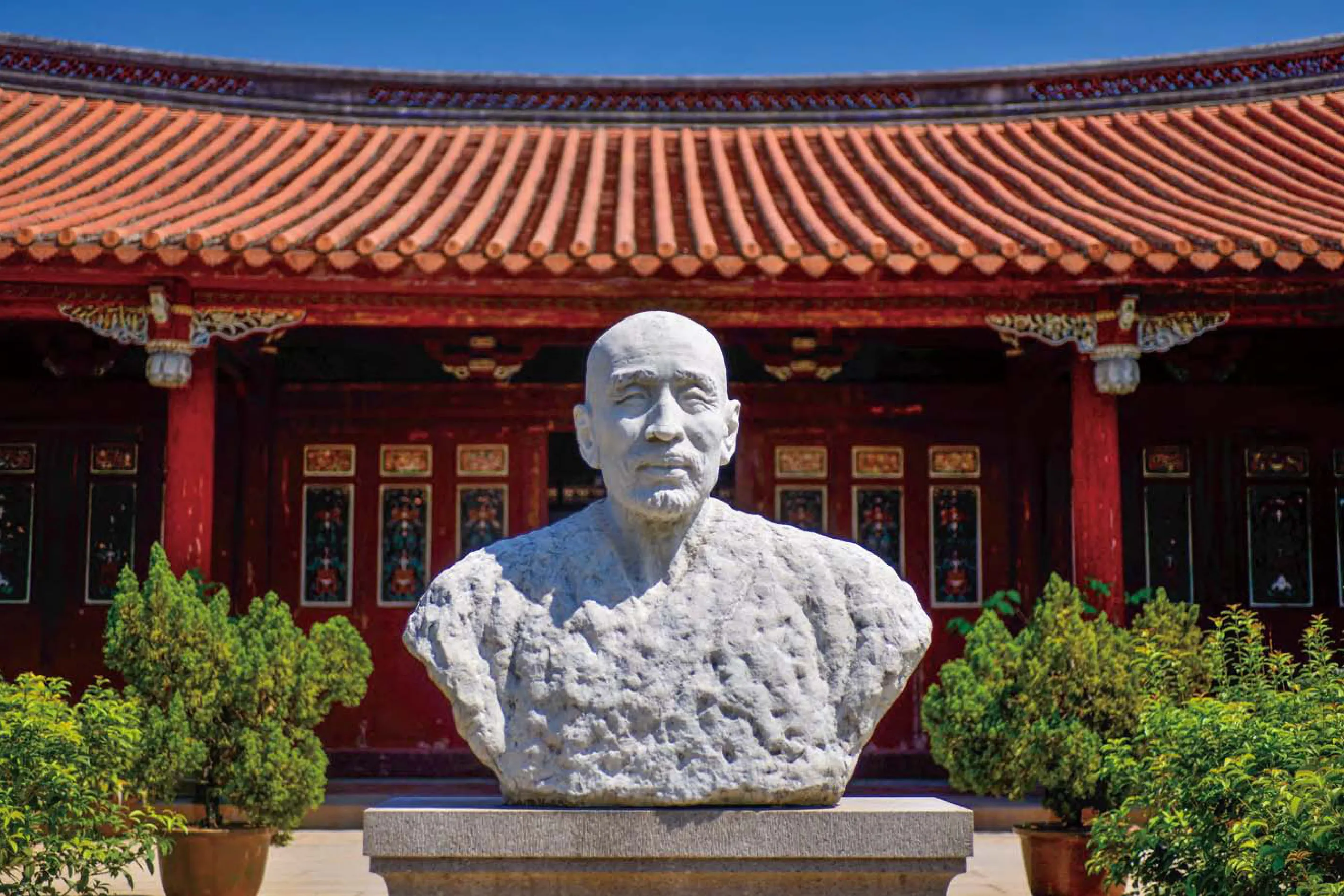

左右页图:左图为唐学士韩偓墓,位于泉州西郊外的南安丰州镇,周围松林环护,墓前长着低矮的芒草和灌木,萧瑟中也带着一丝山林的清寂气象。右图为李贽像。

还有一个泉州人让大师触动了尘封已久的情怀,那就是晚明集思想家与文学家于一身的李贽。李贽又名李卓吾,曾任云南姚安知府,因不满朝政,愤然辞官,又因“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名下狱,终以剃刀自刎狱中。李贽的人生轨迹也是逃儒归释,离开昏腐的官场后,他潜心佛学,虽没有正式受戒,却长期寄居寺院念佛修身。然而,他最终还是逃不出朝廷那只看不见的魔掌,毕竟那是个思想禁锢的时代。大师对李贽的人生际遇深表同情,因为他自己又何尝不是一个逃儒归释的失意文人?他在李贽画像上题字:“由儒入释,悟彻禅机。清源毓秀,千古崔巍。”身为莘莘学子,由学入仕是读书人追求功名的正途,当这条路成为死胡同而悟彻禅机由儒入释,这是读书人之大幸还是大不幸呢?我至今弄不清楚。

走过太多的山山水水,见过太多的风风月月,那抹夕阳终于在“小山丛竹”边的晚晴室渐渐淡去。1942年入秋后,大师就如一只倦鸟归栖于“小山丛竹”,他几乎谢绝了一切讲学,屏处一室,杜门谢客,若非静坐,即在念佛。9月1日黄昏,大师坐在晚晴室后的那棵苍老的玉兰花树下。那时,白色的花瓣正纷纷扬扬地飘落,四周浮动着幽幽的暗香,小山丛竹牌坊、朱子祠堂、温陵书院、过化亭及晚晴室都在余晖下变得有些迷离、虚幻,这是一个空灵而凄美的黄昏,也是大师人生的最后一个黄昏。面对落日,大师自然早有预感,也早已释然,他颤颤巍巍地写下“悲欣交集”四个字。这是大师最后的遗墨,也是大师最后的心境,那是一种念佛见佛,亦悲亦喜的禅意。如今,这四个字就刻在清源山弘一法师舍利塔边的山壁上,然而那络绎不绝的游客中,又有几人能参得透其中有几分悲、几分喜呢?

英名流芳在泉山晋水间

弘一法师毕竟是一个哲人,对生死早已大彻大悟。他在给友人夏丏尊先生的一封信中这样写道:“丏尊居士:朽人已于九月初四迁化,现在附上偈言一首:问余何适,廓而忘言;华枝春满,天心月圆。”这封信是大师圆寂的前几天写的,即便何时归去,他也了然心间。“华枝春满,天心月圆”成了大师的一句著名的偈言,留给人们无限的想象空间。既是偈言,则常人难以参透——春满与月圆,是否是佛家的最高境界?他是否已进入了佛所描述的那种“光灼灼,圆陀陀……”的另一个世界?

左右页图:开元寺位于泉州鲤城区西街,建寺于唐初垂拱二年(686年),是福建省内规模最大的佛教寺院。寺内设有弘一法师纪念馆,纪念馆前立着一尊用汉白玉石制作的弘一法师雕像。

如今,晚晴室后的那棵玉兰树已高过五楼的病房,虽已是老树,却花期不断,暗香浮动,常常熏得让人有几分醉意,而那醉人的香气总让我闻出有几分禅的味道,让我的思绪不知不觉地飘扬起来,又不着边际地飘落下去,最终消逝得无影无踪,不着痕迹。

我从晚晴室的“小山丛竹”来到了清源山的弥陀岩,一处是弘一法师的圆寂处,一处是弘一法师的安息地。如今,“小山丛竹”已成市井的一个角落,充斥着烟火气息;而弥陀岩仍是山野中的一方净土,氤氲着空灵的禅意。“千古江山留胜迹,一林风月伴高僧”,清源山因有高僧托体山阿而添一胜迹,而那一林风月如能常伴高僧,也是风月之幸了。

站在那方“悲欣交集”的摩崖石刻下,我蓦然有些感慨,又说不清是悲,还是欣?远眺泉南大地,此时夕阳已落入紫帽山的那边,落日把那条蜿蜒东去的晋江水浸染得流金溢彩,泉州城里华灯初上,映出星星点点的光芒,清源山则笼罩在一片空蒙的暮霭之中……我想,假如弘一法师是落在清源山上的一抹夕阳,那么这抹夕阳也将永远地辉映着这片泉山晋水。

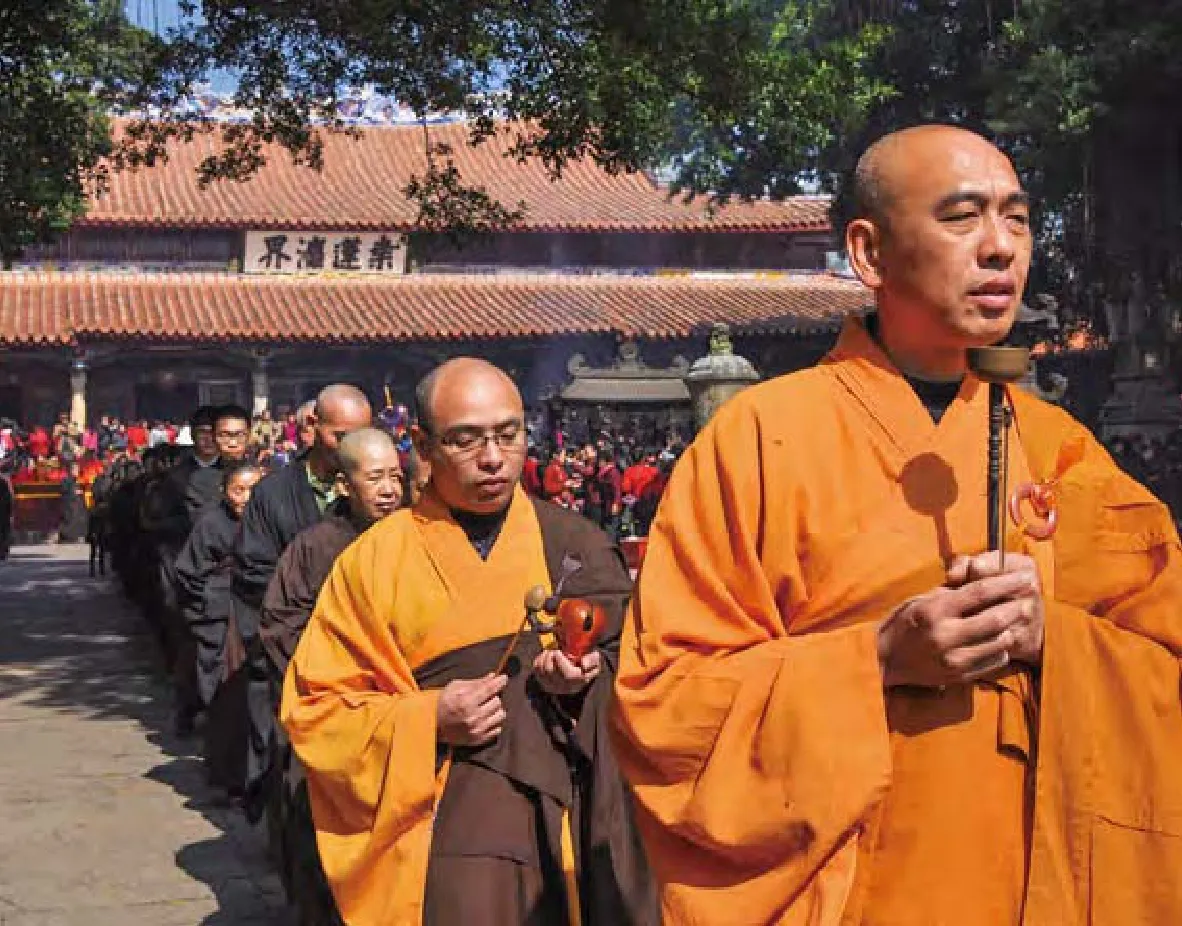

左右页图:承天寺位于泉州鲤城区南俊巷东侧,建寺于南唐保大末年至中兴初年(957~958年),规模上仅次于开元寺,为闽南三大丛林之一。在居留泉州的14年中,弘一法师的户籍就落户于承天寺,寺内的“弘一法师化身处”则是法师的火化之地。