增施氮肥对节节麦与小麦苗期竞争的影响

王 宁,袁美丽,陈 浩

(1.河南科技大学林学院,河南 洛阳 471023;2.洛阳市隋唐城遗址植物园,河南 洛阳 471002)

入侵植物已对我国生态、经济、社会环境以及人类生活安全等构成了威胁。生物学特性及环境的可入侵性,是外来物种能否成为入侵植物的关键因素[1-2]。因此,对入侵植物的生物学特性及影响其入侵的外在因素进行探究,已成为外来植物入侵机制的重要研究方向。全球变暖及氮沉降的增加共同造成了生态环境中养分水平的升高[3-4],而众多研究认为,较高的养分条件有利于外来植物的入侵[5-9]。此外,也有研究认为,富营养条件下外来植物凭借较高的繁殖能力,占据群落中的优势地位,并最终导致本地植物多样性的下降[9-10]。因此,探究生境条件中养分情况对入侵植物生长的影响,对揭示外来植物的成功入侵具有重要意义。

节节麦(AegilopstauschiiCoss.),禾本科山羊草属1年生或越年生植物,起源于东欧、西亚等地,属世界恶性杂草[11]。自1955年,节节麦在河南省新乡市被首次发现并采集到标本[12],如今已成功入侵至我国陕西、山东、河北等地,并呈迅速蔓延的态势。由于与小麦亲缘关系较近,且二者又具有类似的外部形态及生长习性,更重要的是节节麦拥有较强的分蘖、繁殖及适应性等特点,共同导致其成为麦田中最难防除的禾本科恶性杂草之一[12-13]。因严重威胁我国粮食生产安全,节节麦已被列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。节节麦作为一种全球性的入侵植物,当土壤中氮资源发生改变时,其植株生长发育、生物累积量及分配格局将产生怎样的可塑性变化,目前尚未见有相关报道。本研究通过设置不同水平氮添加的盆栽试验,依据生物累积量及分配格局的变化差异,探讨节节麦对不同养分水平的生态适应策略,以及与小麦之间的竞争关系,为麦田中节节麦的生态防控提供基础性的科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

试验地位于河南科技大学林学院科研基地(N 34°63′,E 112°38′)内。洛阳属温带季风气候,四季分明,年均气温14.5 ℃,年平均降水量603 mm。试验地平坦、开阔,面积约200 m2,盆栽试验环境条件一致。

1.2 试验材料

节节麦与小麦幼苗均来源于河南省新乡市农业科学院实验田(N 35°18′,E 113°52′),小麦品种为“新麦9号”,2017年1月进行移栽,苗高约10 cm。试验所用土壤为褐土,采自洛阳市洛龙区周边农田,基础理化性状为:pH值7.7,有机质11.3 g/kg,全氮0.85 g/kg,有效磷11.4 mg/kg,速效钾167.5 mg/kg。其中氮含量采用凯氏定氮法测定[14]。

1.3 研究方法

按de Wit[15]取代试验方法,对节节麦与小麦均进行竞争和施氮处理,共包含两个处理:(1)在盆口Φ 30 cm,盆底Φ 18 cm,高21 cm的花盆中种植10株节节麦或小麦;(2)在上述花盆中混合种植5株节节麦和5株小麦,4列3排交叉种植。综合土壤氮含量及河南地区冬小麦田的氮肥施用量情况,设置5个氮肥梯度[16-17],分别为0(CK)、6、12、18、24 g/m2。每处理5盆,盆底放置托盘。选择高度、大小及长势基本一致的植株进行定植,缓苗一周,之后生长期定期浇水,保证幼苗的正常生长。并定期把托盘中的水分倒回花盆,防止浇水造成的土壤养分淋失。氮素以硝酸铵的形式溶解于去离子水,用喷壶对土壤进行喷施。试验均在拱棚内进行,雨天覆透明塑料膜,晴天揭开。60 d后结束试验,每处理随机选取10株进行相关指标测定,利用扫描仪、Photoshop软件进行叶面积测定[18]。将植株的根、茎及叶分开并装纸袋,80℃烘箱中烘干至恒重。

其中,根冠比(root-shoot ratio,R/T)即根干重/地上部分总干重、叶面积比(leaf area ratio,LAR)即总叶面积/植株总干重[19]。

表型可塑性指数(Phenotypic plasticity index,PPI)=(某一指标在几种处理中的最大值-最小值)/最大值。PPI的大小表示某一变量对某一指标表型可塑性影响作用的大小[20-21]。Valladares等[22]研究认为,相对竞争强度(Relative competitive intensity,RCI)有助于把某种植物对环境梯度变化的反映与对另一植物的竞争反应分开,尤其是相对竞争强度是基于两种竞争植物单株间的影响作用。其公式为:

RCI=(Pmono-Pmix)/Pmono

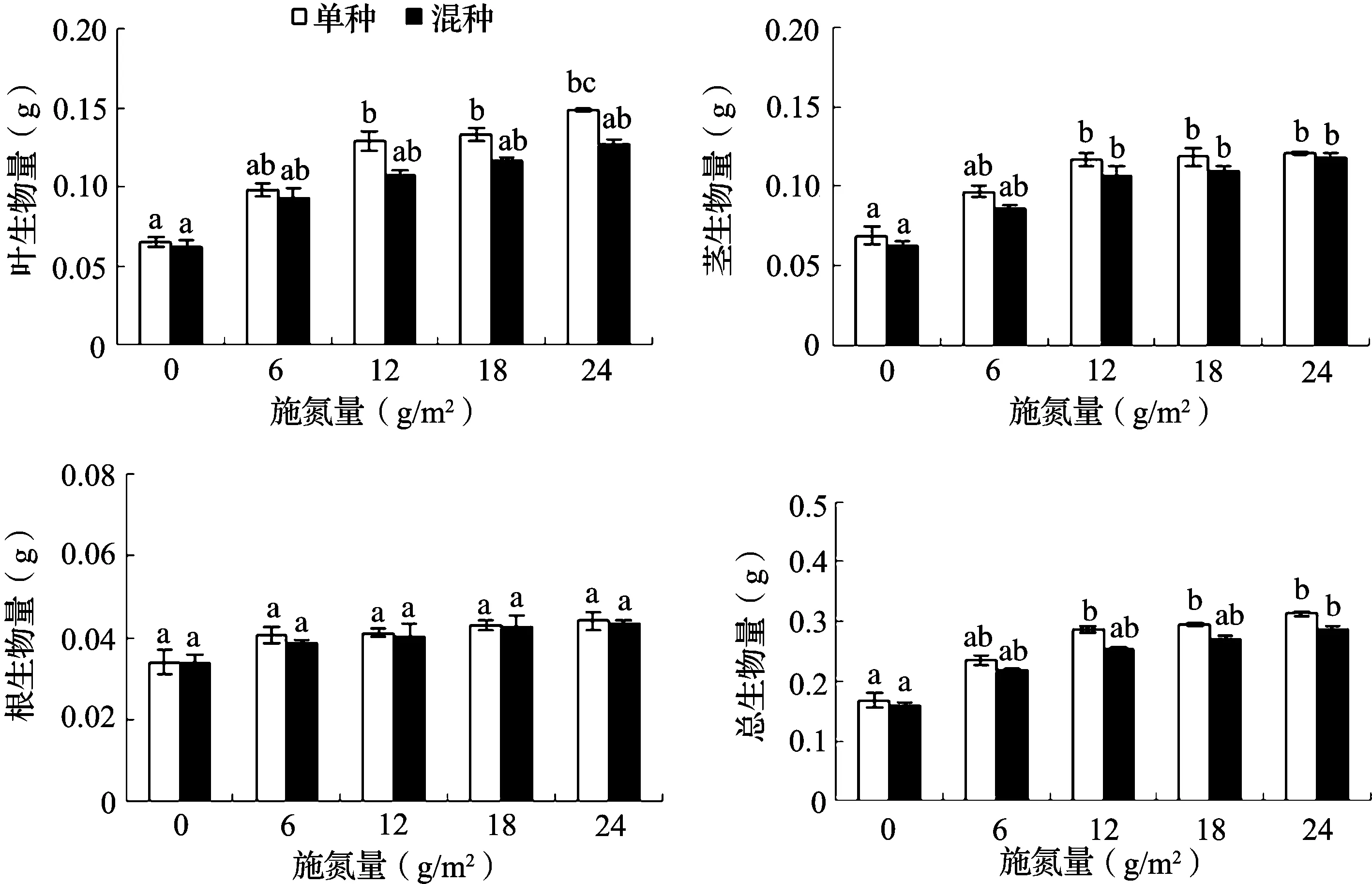

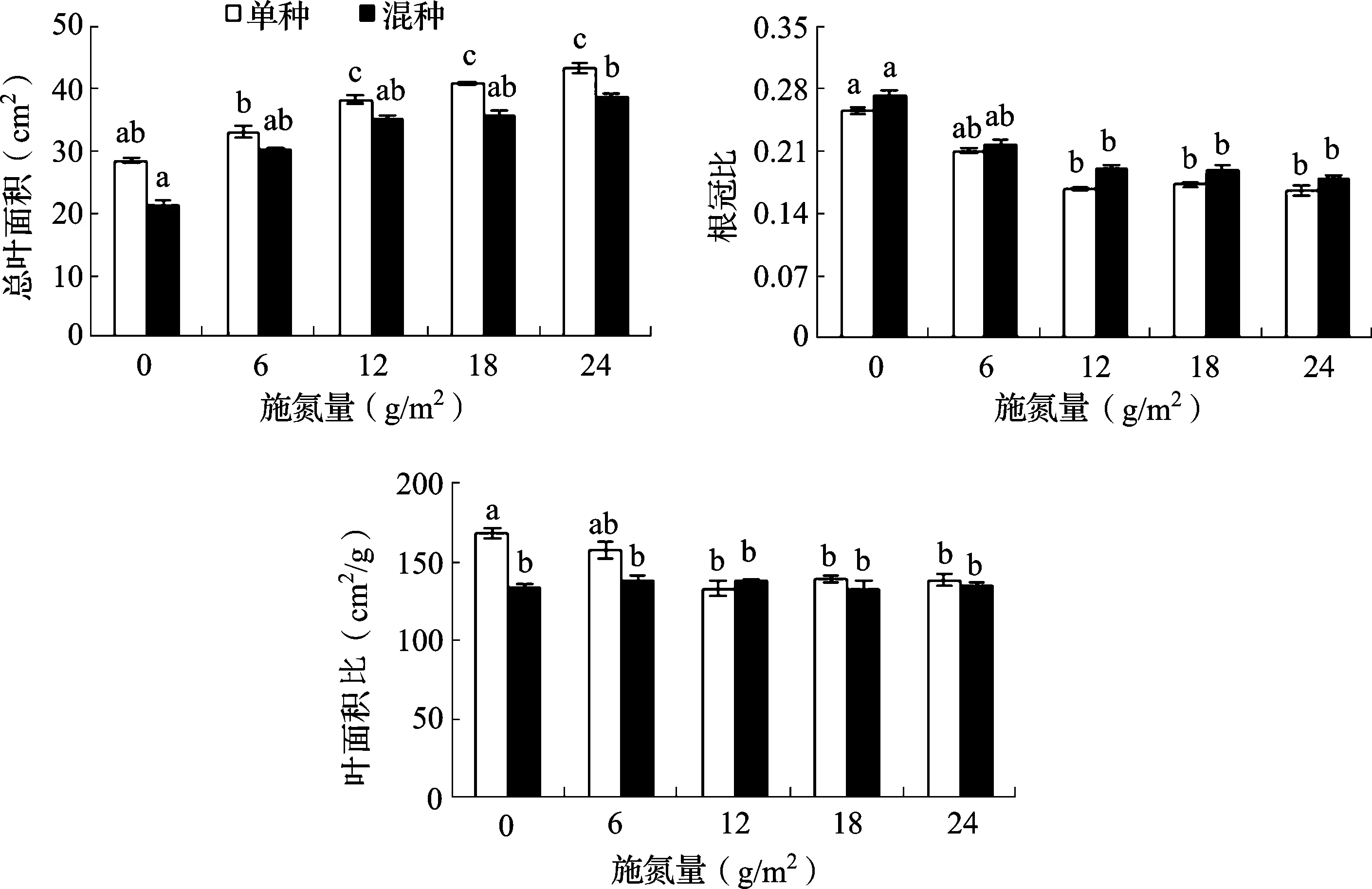

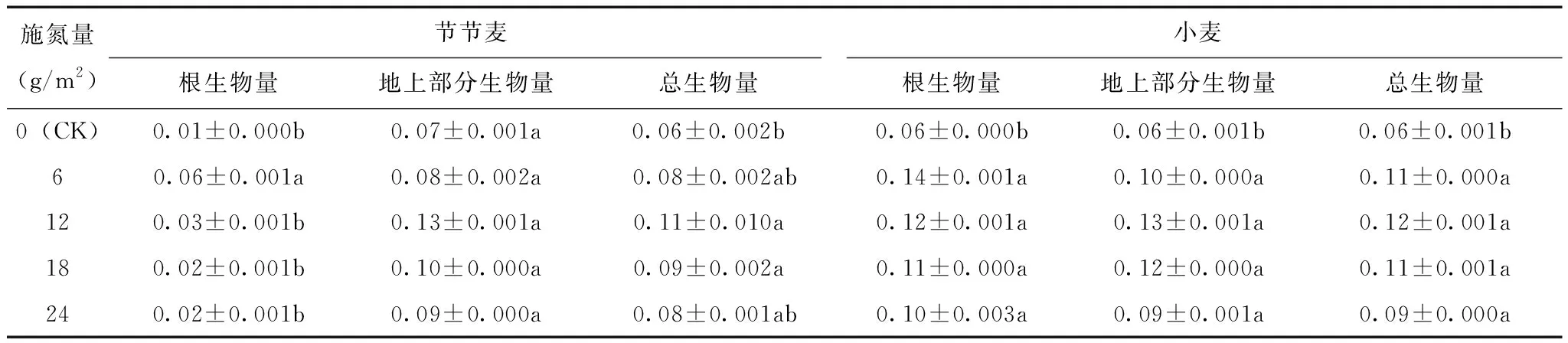

其中,Pmix为混种时某种植物生物量,Pmono为其单种时的生物量(干质量)。RCI为0时表明两种植物间不存在竞争,0 此外,还应用了竞争攻击力系数[24](aggressivity,AG)测量混种时节节麦的竞争能力。其计算公式为: AG=1/2[Pmix(ab)/Pmono(a)-Pmix(ba)/Pmono(b)] 其中,Pmix(ab)表示混种时a的生物量,Pmono(a)表示a单独种植时的生物量,Pmix(ba)表示混种时b的生物量,Pmono(b)表示b单独种植时的生物量。竞争攻击力系数(AG)代表节节麦、小麦相对产量的差值,当AG>0,表示节节麦的竞争力大于小麦;AG=0表示节节麦的竞争力等于小麦;AG<0表示节节麦的竞争力小于小麦。 单因素方差分析检验物种、氮处理及其交互作用对各性状的影响。Duncan法分析不同氮处理之间、节节麦与小麦间的差异,相同氮处理下节节麦和小麦性状本身的差异。利用SPSS 18.0进行统计分析,Excel进行绘图。 2.1.1 氮肥对节节麦生长表现的影响 单种时,节节麦植株叶生物量、茎生物量及总生物量均随施氮量的增加而增大,至24 g/m2时,与CK差异均达到显著水平(P<0.05)(图1),其中,单种总生物量增幅为46.27%,大于混种的44.80%。此外,随施氮量的增加,根生物量略有增加,但与CK差异不显著。同一施氮水平下,单种节节麦叶、茎、根及总生物量均高于混种,但差异均不显著。 单种及混种条件下,节节麦单株的总叶面积均随施氮量的增加而增加,其中,单种在施氮量大于12 g/m2时与CK差异达到显著水平(P<0.05),而混种则是在24 g/m2时(图2)。单种的根冠比、叶面积比则均随施氮量的增加而呈逐渐减小的变化,至24 g/m2时,与CK差异均达到显著水平(P<0.05)。同一施氮水平下,当施氮量大于12 g/m2时,单种的总叶面积显著大于混种,而叶面积比只有在施氮量小于6 g/m2时,单种才显著高于混种,但单种与混种的根冠比差异均不显著。 图1 种间竞争和施氮量对节节麦植株生物量积累特征的影响注:柱上不同字母表示差异在0.05水平显著。下同。 图2 种间竞争和施氮量对节节麦植株总叶面积、根冠比和叶面积比的影响 2.1.2 氮肥对小麦生长表现的影响 单种时,小麦叶、茎、根及总生物量均随施氮量的增加而增加,至24 g/m2时,叶生物量及茎生物量与CK差异达到显著水平(P<0.05),而根生物量及总生物量差异不显著(图3)。同一施氮水平下,单种叶生物量在24 g/m2时高于混种,但差异不显著。而茎和总生物量在施氮量大于6 g/m2时,单种明显高于混种,但差异均不显著。 小麦单株的总叶面积均随施氮量的增加而增大,当施氮量为6 g/m2及以上时,单种的总叶面积与CK差异达到显著水平(P<0.05),而混种总叶面积与CK差异均不显著(图4)。同一施氮水平下,施氮量在6~12 g/m2时单种的总叶面积显著高于混种(P<0.05)。根冠比、叶面积比随施氮量的增加整体呈下降变化,但与CK差异均不显著。 不同施氮水平下,节节麦叶生物量、根生物量、总生物量、总叶面积及根冠比的表型可塑性指数均高于小麦,而茎生物量及叶面积比则小于小麦(表1)。节节麦上述7项指标的表型可塑性指数平均值为0.35,大于小麦的0.29。 图3 种间竞争和施氮量对小麦植株生物量积累特征的影响 图4 种间竞争和施氮量对小麦植株总叶面积、根冠比和叶面积比的影响 变量混种节节麦小麦叶生物量 0.510.31茎生物量 0.470.51根生物量 0.220.19总生物量 0.450.38总叶面积 0.450.30根冠比 0.350.29叶面积比0.040.12平均值 0.350.29 2.3.1 相对竞争强度 从表2可知,依据根生物量、地上部分生物量及总生物量计算得出的RCI值均处于0与1之间,表明节节麦与小麦之间存在明显的相互竞争作用,不同氮处理下,RCI值均明显高于CK,表明增施氮肥加剧了节节麦与小麦之间的竞争。随着施氮量的增加,RCI值均呈先升后降的变化,其中,根生物量RCI峰值出现在6 g/m2时,而地上部分生物量及总生物量RCI峰值则均出现在12 g/m2时,这可能与氮施用过量有关。此外,不同施氮水平下,小麦生物量,尤其是根生物量的RCI值均明显高于节节麦,由此表明增施氮肥条件下,节节麦尤其是根系对资源的竞争优势大于小麦。 表2 不同氮处理下节节麦和小麦的相对竞争强度 注:同列不同小写字母表示0.05水平差异显著。下同。 2.3.2 竞争攻击力系数 随着施氮量的增加,依据根生物量、地上部分生物量及总生物量计算得出的节节麦竞争攻击力系数均大于0,其中以根系AG值较大,且在施氮量超过6 g/m2时,与CK差异均达到显著水平(P<0.05),由此表明混合种植时,节节麦尤其是其根系的生长对小麦表现出较强的竞争攻击力。 表3 不同氮处理下节节麦的竞争攻击力系数 氮作为植物生长所需的重要环境资源之一[25],施氮会直接影响到植物的生长发育,进而可能影响植物种间的竞争关系[26]。本研究结果表明,增施氮肥对节节麦与小麦的生长发育及种间竞争关系均造成了一定的影响。 生物量是反映植物相对竞争力的唯一性状,而较高的叶面积指数为外来植物通过光合作用积累更多的生物量奠定了基础,从而有利于其对本地种竞争能力的提升[27]。本研究中,随着施氮量的增加,单种时节节麦的总生物量及总叶面积均显著增加,分别在施氮量达到6、12 g/m2时与CK差异达到显著水平(P<0.05);至24 g/m2时,单种节节麦总生物量及总叶面积增幅(46.27%、34.55%)明显大于单种小麦(40.22%、30.80%)(图1、图2、图3、图4),由此表明,节节麦对氮肥的响应高于小麦,这可能与其具有较高氮肥利用率有关,也可能是节节麦拥有较高入侵能力的重要原因之一。此结论与皇甫超河等[23]对皇顶菊(FlaveriabidentisL.Kuntze)及高丹草(Sorghumbicolor×Sorghumsudanense)的研究结果一致。这也与外来植物因多具有快速扩展及克隆生长能力,而需要含氮量较高的生长环境,从而保持其较高的竞争优势相符[28-29]。氮素含量的增加通常有利于入侵植物的扩展蔓延[30],这在入侵植物紫茎泽兰(Ageratinaadenophora)[5]、飞机草(Chromolaenaodorata)[31]、互花米草(Spartinaalterniflora)[32]及豚草(Ambrosiaartemisiifolia)[10]的研究中也得以证实。 生物量分配格局的改变是植物应对环境变化自我调整的重要策略之一。而植物对养分的分配模式也影响着其对资源的利用效率,是植物获取资源的策略反映,因而可作为表征植物生长和竞争能力的重要参数[33]。最优分配理论认为,植物倾向于将生物量分配到能够获取有限资源的器官[33-34]。当养分成为植物生长的限制因子,植物会通过增加根冠比等形式,将更多的生物量分配于吸收器官;而当养分充足时,植物则会通过增大叶面积等形式,将更多的生物量分配于碳同化器官[35-36]。本研究中,随着施氮量的增加,混种(竞争)条件下节节麦与小麦的根冠比均呈明显的下降变化。这也与对紫茎泽兰[17]、空心莲子草[26]、飞机草[31]等研究结论一致。其中,施氮量至24 g/m2时,小麦根冠比与CK差异不显著,而节节麦则在施氮量12 g/m2时与CK差异达到显著水平(P<0.05)。由此表明,竞争条件下节节麦对氮养分的敏感程度大于小麦。表型可塑性是决定植物竞争能力和适合度的重要因子之一[37]。表型可塑性高的植物不仅能在有利的生境中生长的更好,同时还能适应一定的不利环境条件[38]。本研究中,除茎生物量及叶面积比,节节麦的叶生物量、根生物量等5个指标的表型可塑性指数均高于小麦(表1),且上述7个指标表型可塑性指数的平均值为0.35,大于小麦的0.29。由此可知,竞争条件下节节麦较小麦更能适应土壤中氮素的变化,这也可能是土壤施氮量不断增加的现状条件下节节麦在麦田中得以快速扩张蔓延的重要原因之一。 正确的选择竞争指标对竞争结果的解释至关重要[39]。在众多有关植物竞争关系的研究中,生物量是衡量种间竞争力的重要指标之一,因此,多数竞争指标均依据混种条件下的生物量情况来反映某种植物的竞争能力[40]。本研究中,RCI结果显示,节节麦与小麦间存在明显的相互竞争作用,而增施氮肥加剧了竞争作用。此外,从RCI值也可看出,节节麦尤其是根系对资源的竞争优势大于小麦。AG结果同样表明,增施氮肥显著提高了节节麦的种间竞争力,尤其是根系生长的竞争力。 总之,节节麦与小麦均能通过植株形态结构、生物量分配格局等特性的调整,对土壤氮养分的变化产生一定的可塑性响应。混种条件下,节节麦与小麦之间存在明显的竞争作用,增施氮肥加剧了这种竞争作用,尤其是节节麦表现出较高的表型可塑性及较强的竞争力。这与前人[27-28]的研究结论相符,即土壤氮素的增加因对入侵种和本地种生长的促进作用并不一致,打破了入侵种和本地种之间的竞争平衡,从而使竞争有利于入侵种。可以推测,在当前人类活动造成大量氮沉降的前提下,节节麦在含氮量丰富的农田中会获取更大的竞争优势,从而加快其扩张蔓延的速度。1.4 统计分析

2 结果与分析

2.1 氮肥对节节麦和小麦生长表现的影响

2.2 氮肥对节节麦与小麦表型可塑性指数的影响

2.3 氮肥对节节麦与小麦竞争能力的影响

3 结论与讨论