中高职衔接“五年制转入”模式培养质量的个案研究

韩继红

(浙江经贸职业技术学院,杭州 310018)

1 研究思路

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出,“到2020年,形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求、体现终身教育理念、中等和高等职业教育协调发展的现代职业教育体系,满足人民群众接受职业教育的需求,满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。”中等职业教育和高等职业教育贯通发展是构建现代职业教育体系的一种主要方式,为中等职业学校的毕业生继续学习深造提供了机会,也进一步优化了技能型人才培养层次结构,有利于满足区域经济发展和产业结构转型升级对不同层次技能型人才的需求。

“五年制转入模式”是一种比较典型的中高职衔接模式,也是目前浙江省中高职贯通发展中衔接最为紧密的一种模式。“五年制转入模式”分为“五年一贯制”和“3+2”学制。通过对浙江省2017年中高职衔接“五年制转入”招生计划中的专业分布、招生规模、生源地市分布现状以及高职人才培养工作评估状态数据平台中的有关毕业生就业质量等指标的分析,探讨“五年一贯制”和“3+2”的专业适切性、教育公平性和人才培养质量等问题。

2 个案分析与讨论

2.1 专业适切性与培养目标的偏离

专业点分布和招生规模可以反映出各类专业的集中程度和分布特征。2017年浙江省中高职衔接招生计划中,“五年一贯制”共覆盖106个专业,252个专业点。其中专业点数较多的3个专业大类分别为:装备制造大类,专业点数为80个,占比为31.75%;电子信息大类,专业点数为47个,占比为18.65%;文化艺术大类,专业点数为41个,占比为16.27%;土木建筑大类,专业点数为29个,占比为11.51%。这4个专业大类的专业点数量共占78.81%。

“3+2”学制共覆盖46个专业,169个专业点。其中专业点数较多的2个专业大类分别为:财经商贸大类,专业点数为104个,占比为61.54%;旅游大类,专业点数为26个,占比为15.38%。以上两个大类的专业点数比例共占76.92%,而农林牧渔、轻工纺织两个大类的专业点数仅占8.88%和7.69%,其他专业大类的专业点数量总和仅为6.51%。

五年制转入模式中专业点数和招生规模排在前10位的专业分布情况见表1:

表1 专业点数与招生规模排在前10位的专业一览表

从以上数据可以看出,“五年一贯制”专业主要分布在装备制造、土木建筑、电子信息等专业大类,该类型专业能较好地服务区域经济发展和产业结构转型升级的需要,能够与浙江省区域经济发展所需要的重点行业实现对接,专业适切性较好。而“3+2”学制中的专业点有76.92%分布在财经商贸大类和旅游大类,而农林牧渔、轻工纺织两个大类的专业点数之和仅占16.57%,这与中高职衔接的专业培养目标定位为技术培养周期长、服务区域经济发展紧缺行业的初衷有一定程度的偏离,专业适切性较差。

“3+2”学制专业适切性较差与目前职业教育专业设置中存在的专业趋同现象相关。目前浙江省职业院校中,财经商贸、旅游大类的专业相对集中,这类专业办学成本较低,设备、实验实训场地的投入较少。而工科类专业所需的办学成本较高,实训设备、场地投入大,学校缺乏具有行业实践经验的实训指导教师,因而很多学校不愿意开办这类专业。此外,从家长和学生个体的专业选择倾向来看,选择就读职业学校的学生,普遍学习基础薄弱,学习能力较差,因而更倾向于选择学习难度相对较小的文科类专业;一些工科类专业将来对应的就业岗位劳动强度较大,环境较为艰苦,也是家长和学生不愿意选择该类专业的原因之一。

图1 五年一贯制生源地市分布情况

2.2 招生名额分配中的不公平性

2017年五年一贯制面向全省11个地区招生(见图1),招生计划共23400人。招生人数排在前四位的地区分别为:温州(16.11%)、台州(14.10%)、宁波(13.60%)、杭州 (12.05%);排在后四位的地区分别为:丽水(2.66%)、衢州(3.85%)、舟山(3.88%)、湖州(4.47%)。

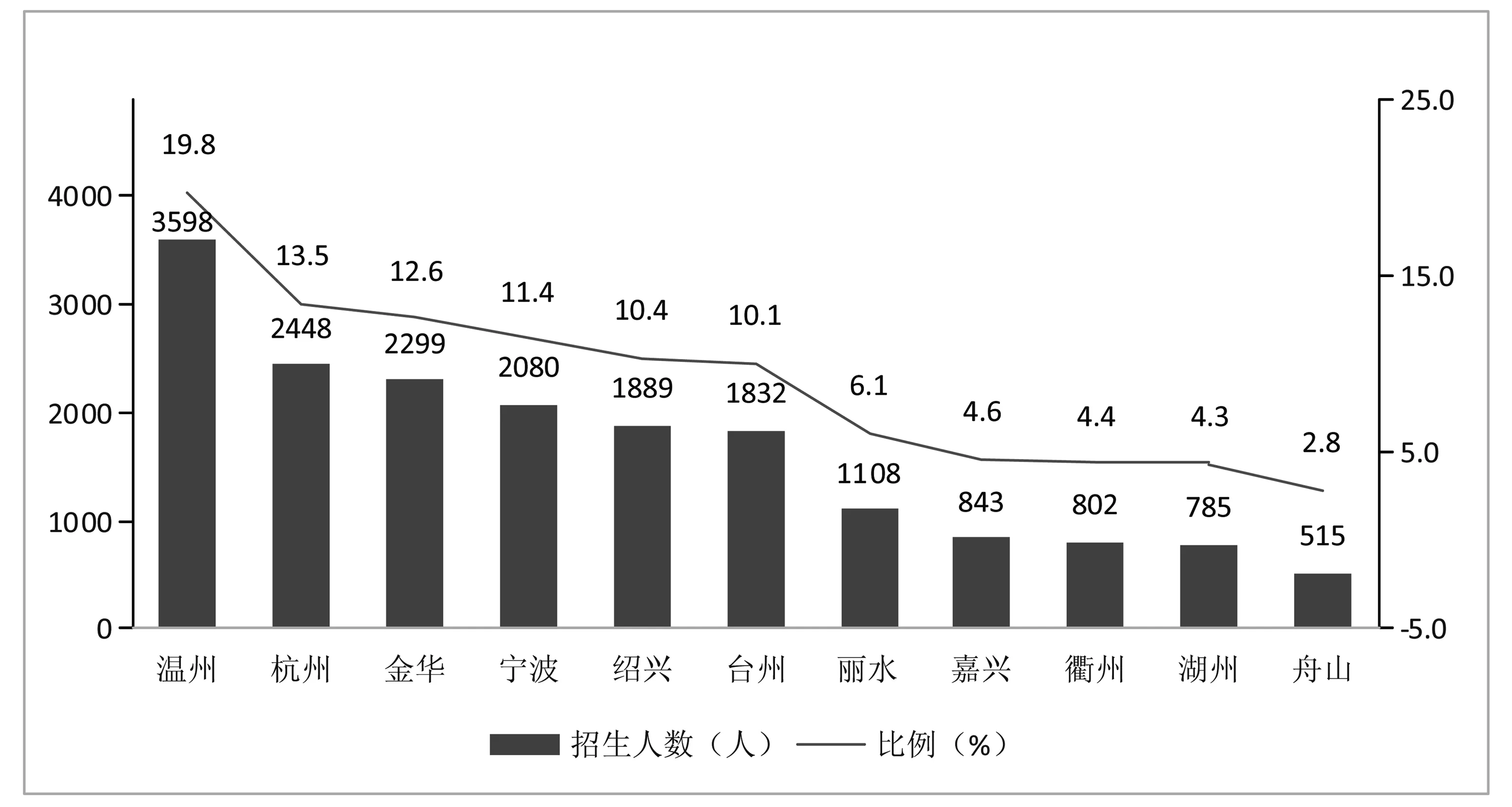

“3+2”学制面向全省11个地区招生(见图2),招生计划共18299人。招生人数排在前四位的地区分别为:温州(19.77%)、杭州(13.45%)、金华(12.63%)、宁波(11.43%);排在后四位的分别为:舟山(2.83%)、衢州(4.41%)、湖州(4.31%)、嘉兴(4.63%)。

图2 “3+2”学制生源地市分布情况

此外,浙江省共有20所省级优质高等职业院校,其中省属院校共有13所,这里把这13所学校简称为省属优质校。五年一贯制项目中,省属优质校共面向全省11个地区招生(见图3),招生数量排在前三位的地区分别为:宁波(22.78%)、温州(17.32%)、杭州(16.57%);排在后四位的地区分别为:丽水(1.14%)、舟山(1.77%)、湖州(2.49%)、衢州(3.46%)。

图3 省属优质校“五年一贯制”招生分布情况

“3+2”项目中,省属优质校共面向全省13个地区招生(见图4),招生人数排在前三位的地区分别为:杭州(28.03%)、宁波(19.72%)、绍兴(11.25%);排在后四位的地区分别为:衢州(1.78%)、嘉兴(2.71%)、湖州(3.35%)、舟山(3.74%)。

图4 省属优质校“3+2”招生分布情况

从以上数据可以看出,五年一贯制的招生地区分布存在不均衡现象,杭、宁、温等经济较发达地区的招生人数比例偏高,而丽水、衢州、舟山等经济欠发达地区招生人数比例偏低。在省属优质高职校的招生中,同样存在杭、宁、温等经济较发达地区招生人数比例高于经济欠发达地区的情况。这与中高职衔接项目设计的初衷,扶持经济欠发达地区发展,为当地经济发展培养高技能人才的目标有所偏离。存在这一现象的原因,主要在于杭宁温等省内经济发达地市,优质的中职教育资源较多,因而更容易获得更多的合作与项目,而经济欠发达地区的优质中职资源较少,获得合作的机会也较少。

2.3 招生过程中的规范性问题

2017年浙江省共有42所高职院校参与五年一贯制项目招生,招生人数的校均值为542人,其中公办院校招生人数校均值为506人,民办院校为696人;省级优质校招生人数校均值为497人,非优质校为576人,见图5所示。

图5 不同类型院校五年一贯制招生情况

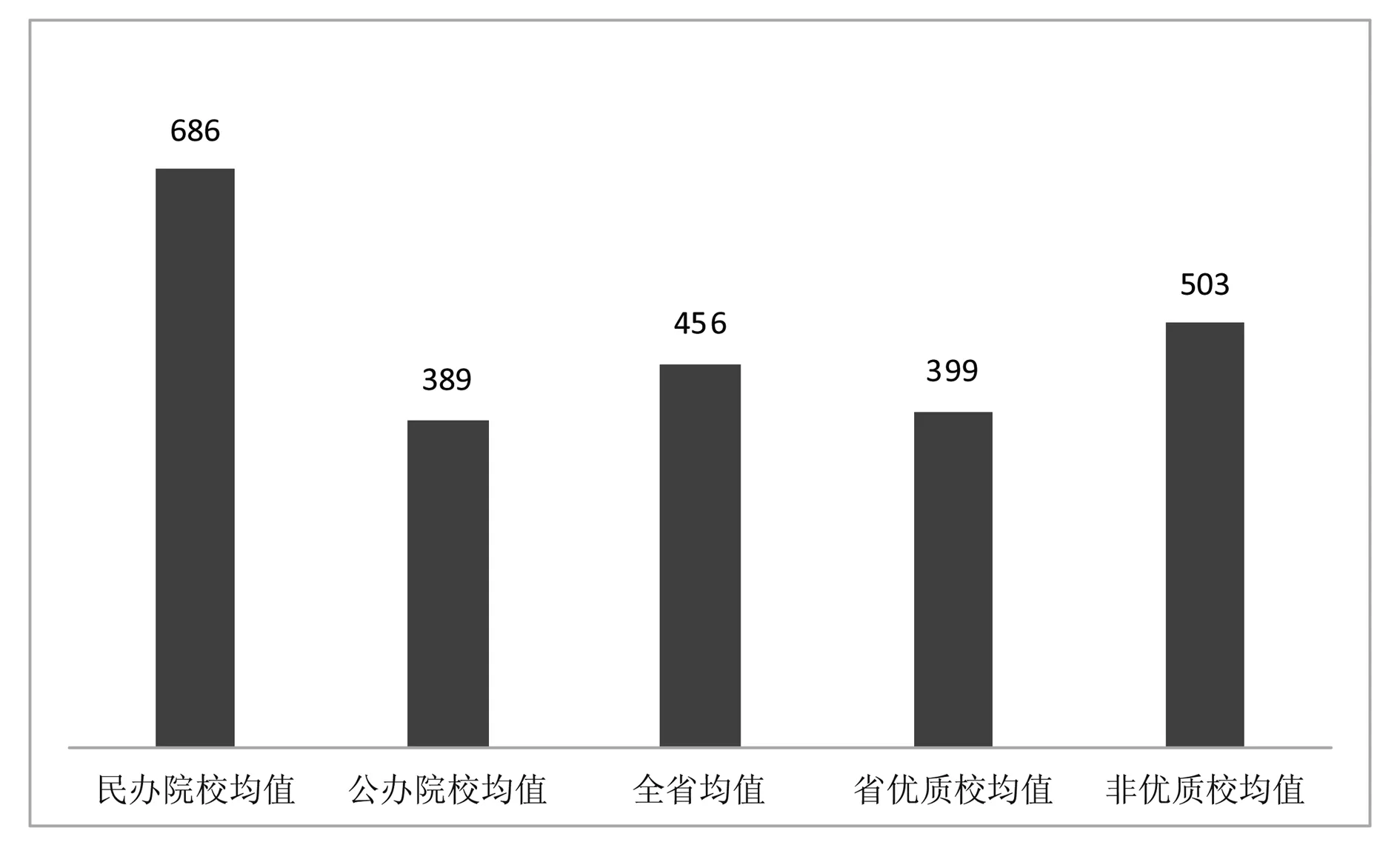

全省共有40所高职院校参与“3+2”项目招生,招生人数的校均值为456人,其中公办院校招生人数的校均值为389人,民办院校为686人;省级优质校招生人数校均值为399人,非优质校为503人,见图6所示。

图6 不同类型院校“3+2”学制招生情况

目前中高职衔接项目招生中存在民办院校招生规模明显高于公办院校,非优质校招生规模亦高于优质校的情况。这一现象表明,目前一些高职院校利用中高职衔接项目的政策空间,盲目扩大招生规模,把中高职衔接项目作为一种增加生源的途径。导致这种现象的主要原因是,在高等职业教育的发展过程中,高职院校之间办学水平差距逐渐增大,生源竞争压力加大。一些民办院校和公办院校相比,在办学条件、师资水平等方面无法与公办院校竞争,为了保证每年的招生规模,他们倾向于利于中高职衔接的政策机会,增加招生名额,而不顾专业适切性、办学条件,以及人才培养质量等因素,非优质校的招生也存在类似情况。这种现象的存在反映了一些院校社会责任感缺失和教育主管部门的监管缺位。

此外,优质高职院校不愿意将过多的招生名额投入到中高职衔接项目中,主要原因在于这两类项目的实施过程中,存在中职阶段人才培养质量缺乏有效监控,升入高职的生源与通过高考和单招单考等形式选拔的生源相比,质量明显较差,教学管理难度增大。

2.4 就业质量有待提高

为了了解中高职衔接项目的人才培养质量,选择高职院校人才培养工作评估状态数据平台中反映就业质量的相关数据指标作为评价依据,对五所省级优质高职校2016届毕业生中的“3+2”学制学生进行分析,选择就业率、对口率、起薪线、本市就业比例、本省就业比例等五个数据指标与该校毕业生就业指标的平均值进行对比。

在就业率方面,五所学校“3+2”学制毕业生就业率的平均值为98.06%,全校毕业生就业率的平均值为98.38%,就业率方面基本持平。而反映就业质量的两个指标“对口率”和“起薪线”方面,“3+2”学制毕业生的对口率为74.44%,全校毕业生平均值为78.24%;“3+2”学制毕业生起薪线为2585.02元,全校毕业生平均值为2721.49元。这两项指标的对比显示,“3+2”学制毕业生就业质量较低。

毕业生的平均值85.80%,从就业分布情况看,“3+2”学制毕业生本省就业比例为90.88%,主要原因是“3+2”生源均为本省生源,无外地生源,因而更倾向于选择本省就业;“3+2”学制毕业生本市就业比例为38.63%,低于全校平均值42.09%,与“3+2”学制毕业生倾向于选择返回生源地就业相关。

从以上数据可以看出,“3+2”学制的毕业生就业质量相对较低。主要原因在于,一方面中职阶段的人才培养质量缺乏有效监控,升入高职阶段的学生,由于学习基础相对较差,给教师授课和教学管理增加了很大难度。另一方面,由于中高职衔接过程中,专业教学标准、课程体系和教学内容没有很好的衔接,职业能力评价体系和标准缺失,导致高职阶段的人才培养质量也受到较大影响。

此外,中高职衔接项目的中职生是整班升入高职学习,而且由于是二年制,所以通常在班级划分时被单独组班。这些学生因为缺少与三年制学生交流的机会,所以朋辈学习环境不能得到优化。此外,由于学习基础和学习能力较差,一些学生会产生自卑心理,更加难以适应大学的学习和生活。

3 对策与建议

3.1 增强专业适切性

目前五年一贯制的专业适切性较好,而3+2学制的专业分布主要以财经商贸大类和旅游大类为主,这与中高职衔接项目的服务区域经济发展紧缺行业的培养目标有所偏离。中高职衔接专业设置中,应进一步规范对专业设置的管理,教育主管部门应加强统筹,与行业组织合作及时发布行业人才需求信息,使中高职衔接专业分布能与区域经济发展紧缺的行业相匹配,使专业分布更加趋于合理,并建立专业动态调整机制。同时对专业适应社会需求能力进行第三方评估,对与行业发展需求不相匹配的专业限制招生,直至取消该专业,提高优质教育资源的使用效率,进而提升中高职衔接的专业适切性。

3.2 兼顾教育公平性

教育部《关于推进中等和高等职业教育协调发展的指导意见》(教职成[2011]9号)提出,“要充分发挥职业教育面向人人、服务区域、促进就业、改善民生的功能和独特优势,满足社会成员多样化学习和人的全面发展需要。”职业教育应发挥对欠发达地区经济发展的服务功能,为该地区的经济发展培养更多的高技能人才。同时满足该地区中职毕业生接收更高层次职业教育的需求,帮助其提高自身的职业素质和技术技能水平。

因此,从教育公平性的角度,应该对经济欠发达地区给予一定的政策倾斜,适当增加省内经济欠发达地区的招生名额分配指标。同时,扶持落后地区中等职业教育的发展,增加办学投入,提高教师待遇,推动这些地区中等职业教育水平的提升。建立优质高职院校对口支援欠发达地区中职学校发展的机制,在教学管理、师资培养、产教融合、质量保证体系建设等方面对中职学校进行有针对性的帮扶和指导。

3.3 规范招生管理

在中高职衔接项目实施过程中,一些民办高职和非优质高校为了储备生源,盲目扩大招生规模。招生规模的盲目扩大,必将给教学管理、人才培养质量带来不利影响,这反映了部分学校办学社会责任感缺失、管理不规范等功利性价值取向。这种招生中的非理性行为,既是对学生发展的不负责,也违背了中高职衔接项目服务区域经济发展的初衷。教育主管部门应加强监管,将招生规模与专业办学条件、毕业生就业质量等指标挂钩,从而避免功利性价值取向对中高职贯通发展的不利影响。对专业办学条件不能满足扩招要求,毕业生就业质量较差的专业和学校应限制招生,直至取消该专业。

3.4 健全中高职衔接项目质量保障机制

应健全中高制衔接项目人才培养质量保障机制,完善职业能力评价体系和标准,在专业教学标准、课程体系方面建立衔接的标准和要求,同时严把质量关,对中职阶段培养质量不高的专业和合作学校,提出警告,限期整改,直至限制招生并取消该专业。对中职毕业生的职业能力进行考核评价,检验其职业能力是否达到学习标准,对未达到职业能力学习标准的学生,只能颁发中职毕业证书,不能升入高职段学习。

朋辈学习环境与学习者的学习态度、学习习惯、学习方法、人际交往方式有较大的相关度,因而对学校人才培养质量也存在一定影响。因此,应关注“3+2”学制学生朋辈学习环境的改善。建立导师制,引导学生制定合理的职业生涯规划,较好地适应大学学习生活、提升职业能力、提高综合素质和人际交往能力等。引导学生根据自身的兴趣特长,积极参加各类社团、创新创业和其他社会实践活动,增加与其他专业班级学生交流的机会,开拓视野,提升自身综合素质和能力,更好地适应大学期间的学习生活。