城市更新背景下新建大型商业综合体对周边商业网点的影响研究

——以重庆龙湖时代天街为例

文/重庆大学建设管理与房地产学院 周 滔 曹琪铭

城市更新是对城市出现的一系列退化现象作出的积极干预措施,是城市从增量扩张转向存量发展,寻求可持续建设的一种方式。为实现经济上的“拆赔平衡”,再开发的项目相较之前规划或显著提升容积率,或改变土地用途[1]。因此,房地产企业在具体开发过程中更倾向于商业地产开发。城市更新背景下大型商业综合体建设对周边商业网点带来一定影响,进而辐射整个区域的商业资源空间配置。本文基于具体案例,研究城市更新背景下新建大型商业综合体对周边商业网点的影响。

商业空间结构理论是商业地理学研究的主要内容。国外学者对商业空间结构理论研究积累了丰富成果[2-4]。国内对于商业地理学的研究始于20世纪80年代初期,重点研究领域为商业空间结构[5-7]。随着计算机技术迅猛发展,地理信息系统(GIS)逐渐运用到商业空间领域并成为一种热门技术。张珣等[8]等基于GIS对北京商业网点空间结构及其演进规律进行了深入分析,总结出影响商业空间布局的因素。田光进[9]以GIS点状数据为基础,采用量化指标对广州大都市产业空间格局进行评价。

1 研究设计

1.1 理论框架

由于大型商业综合体具有体量大、涉及面广、吸引力强等特点,因此,在城市更新背景下,植入大型商业综合体势必对周边环境产生一系列社会、经济、环境及文化影响[10]。

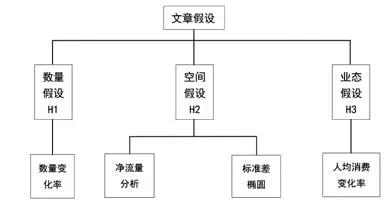

在植入大型商业综合体前,城市中心老旧街区土地用途较单一(通常为住区),周边商业设施规模较小,主要为满足周边住户基本生活需要,商业设施空间分布较扁平,结构较均衡。新建商业综合体后,由于商业综合体自身的人口导入条件、商业吸引能力及周边基础设施条件的改善,消费者进入商业综合体所辐射领域形成圈层服务结构。由于区域土地用途的转变,土地价值上升,地租价格上涨,档次较高的店铺聚集于此,从而吸引具有高消费实力的人群,带动区域商业设施的进一步发展与完善,最终改变周边商业空间结构。商业空间影响机制如图1所示。基于上述影响机制,提出本文研究思路(见图2)。

1.2 研究假设

1)H1大型商业综合体建设激发区域商业消费活力,增加商业人气,促进商业网点数量增加,但各区域商业网点增加程度不同。

2)H2大型商业综合体建设所带来的人流使周边商业网点数量增加,新增商业网点以综合体为中心向四周扩散,符合距离衰减规律;受地铁影响,商业网点空间扩散呈明显点轴色彩,与轨道交通耦合程度较高。

3)H3大型商业综合体建设有利于区域商业活力增加,土地价值上升,租金上涨,助推商业网点自身档次调整与升级,进而促进消费,但各区域消费水平变化存在差异。

2 研究过程与结果

2.1 研究区域

本文以重庆大坪龙湖时代天街(以下简称L项目)为研究案例。L项目是典型的城市综合体,总建筑面积约12万m2,涵盖零售、服务、休闲娱乐、教育服务等多种业态,于2016年6月开业。本文将比较其开业前半年与开业后半年周边商业网点的变化情况。

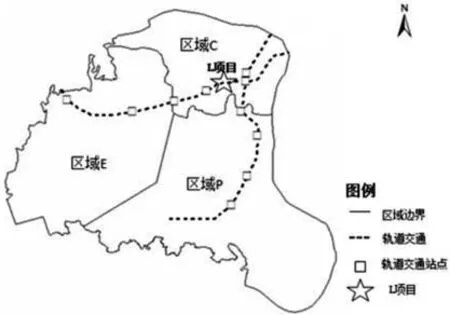

为在空间上进行区分,将其影响范围划分为3个区域,即核心区域(代号C)、边缘区域(代号E)和竞争区域(代号P),区域划分的主要原则如下。

1)按照商业组团特征划分核心区域和边缘区域的边界。

2)按照政府商圈规划划分竞争区域的边界。

区域C、E与P的边界按照商圈规划进行划分,区域C与E之间的边界按照商业网点组团分布特征进行划分。

具体而言,核心区域C是受L项目直接影响的大坪商圈范围;边缘区域E是与该商业综合体处于同一轨道交通线路的大坪商圈外围区域,主要用于研究轨道交通对商业网点的影响;竞争区域P是与大坪商圈相邻的一个传统商圈,从区域格局上看,与大坪商圈有竞争关系,研究区域划分情况如图3所示。

图1 大型商业综合体开业后对周边商业网点的影响机制

图2 整体研究思路

图3 研究区域

2.2 数据来源与处理

本文商业网点数据采集自大众点评网。基于网络爬虫工具分别于2015年12月和2016年12月对研究区域的商业网点数据进行网页采集,提取各商家名称、经纬度、人均消费等数据,作为分析的数据基础。经数据采集,共得到拥有经纬度坐标的商业网点数量2015年为1002家,2016年为4440家,这些数据主要用于验证H1和H2;剔除上述数据中人均消费缺失或异常的商业网点后,2015年共采集到488条数据、2016年共采集到998条数据用于验证H3。

2.3 对H1的验证

2015—2016年各区域商业网点数量及增长率如图4所示。区域C商业网点数量增长率最大,区域E次之,而区域P相对最少。大型商业综合体建设能为核心区注入更多人气,带动核心区商业繁荣,从而促进商业网点数量大幅增加;区域E属于L项目影响的外围区域,距核心区有一定距离,受其直接影响较小,因此商业网点增长速率也相应较少;竞争区域P原为较成熟的传统商圈,内部商业结构不易受外界影响,商业网点数量增长率相对最低,符合H1。

2.4 对H2的验证

2.4.1 净流量分析

图4 2015—2016年各区域商业网点数量及增长率

图5 商业网点净流量空间分布

借用动态物质变化中“流”的定义,将美食商家歇业与开业的过程称为“商业网点变化流”,用来描述商业网点空间变化属性[11]。“商业网点变化流”包含原有店铺歇业的“流出”和新增店铺的“流入”2种类型,净流量NF(Net Flow)等于流入量FI(Flow In)减流出量FO(Flow Out),净流量为正时,表示商业网点净流入;为负时,表示净流出。

本文将研究区域在Arcmap中随机划分为500m×500m的小方格,方格颜色越深表示方格区域内正向净流量越大,越浅表示负向净流量越大。

如图5所示,商业网点净流量空间分布存在区域差异。整体而言,净流量空间分布基本以L项目为中心呈向外扩散状,离L项目距离越远,出现负向净流量的可能性越大,符合距离衰减原理。

2.4.2 标准差椭圆分析

标准差椭圆法是一种分析点状数据空间分布特征的常用方法。标准偏差椭圆长轴表示点状数据最大扩散方向,短轴表示最小扩散方向;其面积反映商业网点空间聚散程度,面积越小意味着各网点分布越接近重心,集聚程度越高,反之越分散。

本文运用Arcmap提供的标准差椭圆工具进行分析,结果如图6所示。

图6 各区域标准差椭圆分析

根据分析结果,除区域E外,其余两区域2016年重心分布较2015年无显著差异。C、P两区域商业网点重心位于各自商圈中心;而区域E商业重心存在明显朝东北方偏移趋势,这主要由于地铁站点带来聚集效应,使商业网点重心逐渐向地铁站点靠拢。除重心外,2016年区域E商业网点集聚程度较2015年有显著性提升,椭圆长轴方向与轨道交通方向基本保持一致;区域C集聚程度并无太大变化,而椭圆的长轴方向由原来垂直于地铁方向变为平行于地铁方向;区域P商业网点空间分布集中程度稍有增加,椭圆长轴方向与2015相比逆时针旋转一定角度,反映了商业综合体对竞争区域的“引力”作用,符合H2。

2.5 对H3的验证

3个区域2015—2016年各区域人均消费变化的具体情况如表1所示。

由人均消费变化率可知,区域C由于受L项目影响,聚集了人气,激发了商业活力,因此有更多高档商家入驻,使人均消费变化率为正且最大;区域E属L项目影响的外围区域,客流具有随同地铁线路流入核心区域的趋势,因此人均消费变化率最低;区域P与C互为竞争关系,核心区域的商业繁荣对竞争区域带来商业冲击,但由于区域P商圈建设已成熟,冲击虽存在但影响较小。

总之,大型商业综合体核心影响区域内商业网点消费水平普遍呈上升趋势,而边缘区域和竞争区域内的商业网点消费水平多呈下降趋势,符合H3。

表1 2015—2016年各区域人均消费变化

3 结语

以城市更新为背景的大型商业综合体对周边商业网点产生一定影响,具体表现在3方面。

1)大型商业综合体建设将增加周边商业网点数量,但各区域增加程度不同。

2)大型商业综合体建设使周边商业网点以项目为中点向四周扩散,扩散符合距离衰减规律,离核心区越近,商家净流量越大,离核心区越远,商家净流量越小,进而对区域商业网点空间分布的集聚特征产生影响。此外,现阶段商业网点空间集聚与扩散呈现明显“点—轴”色彩,与轨道交通耦合程度较高。

3)大型商业综合体建设直接使区域人气增加,地价上涨,人均消费增长率最大且为正;边缘区域与竞争区域受核心区人气分流影响,人均消费增长率均为负,其中边缘区域人均消费变化率下降幅度最大,受核心区影响较大,竞争区域由于自身结构的稳定性,下降幅度不明显。

作为现阶段城市更新的主要参与者,政府和房地产企业应合理预计项目实施后可能产生的多方影响,谨慎行事。政府在城市更新决策前应广泛听取项目利益相关者意见,做好协调规划,保障项目顺利实施,减少利益冲突。此外,政府应进一步完善现行商业体系,除关注大型商业综合体外,还应注重对分散商业网点的培育,促进商业体系健康发展。房地产开发商在进行商业项目开发前应做好市场调研,明确风险,合理进行产品定位与设计,在保障自身利益的同时,应承担起维持周边商业稳定与可持续发展的责任。