白马藏族家庭祭祀仪式调查研究

拉先

(西南民族大学民族研究院 四川成都 610041)

有宗教就有神灵,有神灵必有祭祀。在白马藏区,由于宗教观念,除了对当地的山神、鲁神等神灵举行定期或不定期的祭祀之外,还要在同一地点,同一时间里,不分世间神和出世神,一并共同祭祀。这类祭祀仪式一般发生在家庭或整个村寨。根据考察所得资料,现对四川省绵阳市平武县白马路①平武县白马路是目前两省三县(四川省平武县和九寨沟县,甘肃省文县)白马藏族聚居区中唯一还有苯教神职人员传承的区域。据笔者2009年调查统计,有24位神职人员。除了这一区域,其他白马藏区神职人员现已绝迹。与其他藏区相比较而言,该地区的苯教祭祀仪式具有古老原始性特征。因其故,费孝通先生在其文中将白马藏族文化称为“活的历史遗留”,给予了高度关注。参见费孝通.关于我国民族的识别问题[J].中国社会科学,1980(1).一带白马藏族的家庭祭祀仪式及仪式过程作一解析。在当地以家庭为单位举行祭祀仪式,一般在以下几种情况下产生,比如家庭成员中某成员(主要指家长等)梦到不祥之物、梦到死去的亲人、撞到不净邪灵;或家庭成员外出未归,杳无音讯;家庭成员病魔缠身或去世等,此时就要邀请村寨里的神职人员“白布)②本文“白布”和“白甘”词汇中“白”字是藏语的音译,即为苯教的“苯”字的当地发音,而“布”和“甘”字则是后缀,即为藏语“”和的音译,其中的音译“布”是藏语语法中的主人词,也即助词,以表示动作的作者或事物的所有者,后缀在“白”之后,即为“白”的拥有者。具体解析详见拉先.白马藏区神职人员的渊源及现状调查研究[J].中国藏学,2010(4):51-60.,在家举行祭祀仪式。也可通过占卜打卦等形式举行与所卦内容相符的祭祀仪式。2009年,笔者在平武县白马路调研时有幸遇到了多场在家举行的祭祀仪式,现选择一则最具典型特征的家庭祭祀仪式作为案例进行研究分析。

一、释读家庭祭祀仪式的背景及前行

2009年6月17日,笔者在绵阳市平武县白马路王坝楚村采访颇具名望的神职人员“白甘”()格格③格格,又名格格才里,是平武县白马藏族乡伊瓦岱惹村村干部,也是当地颇具名望的神职人员。时,得悉18日早晨他要在村民家中举行祭祀仪式。第二天笔者一大早就来到该村民家了解相关事宜。这家的主人叫RM,其丈夫在两年前的一次车祸中丧生,膝下有两女一子,与主持仪式做法的“白甘”格格是亲戚。据格格讲,当天举行的这个祭祀仪式以前每家每户都要做,但现在做的人很少了。开春后的这个时节,原先家家都会打卦测算一年的运程,依照测算结果自愿邀请神职人员“白布”到家中举行念经消灾的祭祀仪式。其目的除了祈求秋收时有个好的收成之外,也为了家庭成员在这一年中无病无灾,安然度过。举行这个仪式一般需要一天的时间,需一位“白布”从早晨九点开始做法到下午五点左右,仪式方可全部完成。

文章中所介绍的仪式案例属于“俄嘉察”范畴,因杀鸡进行祭祀,也可称为“夏俄”。在举行仪式之前,家人要准备一只作为牺牲的鸡,其他物品村民家中一般都有,若没有,在举行仪式之际,随时可筹备。在还没进入祭祀仪式主题之前,神职人员“白布”首先要用红、黄、蓝、白四色纸剪一些纸符,需做一些朵玛食子。来帮助祭祀的帮手们(一般有三、四人)还要做“俄嘉察”的相偶和一个人型草偶等物。据当地人讲,原先做朵玛食子时用青稞炒面,现在改用荞面或玉米面来做。做完纸符和朵玛食子,准备好祭品后,用于供奉和象征神灵的朵玛食子、纸符和祭品等供在临时作为祭坛的一张桌子之上,而置于桌子底下的朵玛食子是下施鬼怪之物。桌子正前方墙壁上,贴有一只纸剪的猴子,称为“拾”,即藏语“猴”(据主持祭祀仪式的“白甘”格格讲,曾经白邓巴晒若)①白邓巴晒若一词中的“白”即苯教之“苯”一词的当地发音,“邓巴晒若”即苯教祖师东巴辛绕。的双亲去世后,白邓巴晒若派猴子去阴间察看。猴子非常聪明能干,从阴间返回,将双亲的情况告诉了白邓巴晒若。从此就有了祭祀时贴猴子像的习俗。但其具体内涵和象征意蕴不是很明了,需进一步考释。在桌子前端放置三个煨桑台,煨桑台由三块瓦片组成,上面放一些柏树枝和面粉等。为了便于叙述,笔者将在后面描述具体仪式时称其为第一道桑、第二道桑和第三道桑。祭坛旁还要放一瓶清水,用于“白布”念经时将其加持成圣水。做朵玛食子时,在荞麦面里掺水揉成团后,即可做成朵玛。所作的朵玛等物,在白马藏区统称为“雅茹”(文中涉及的朵玛食子主要有“邦格”朵玛、“邦茹”及其伴神的朵玛、“鲁”朵玛、“俄垛”朵玛、“薛”朵玛和一个被称为“米纳”的朵玛等。其中“邦格”朵玛以硬纸板作为朵玛的底座,底座的中心部位以荞麦面捏一个高约8厘米的主尊形体,其颈部饰有三颗面丸,象征十三位年神(腰部所饰的多个面丸,象征十一位地神顶部插一只白色剪纸鸟,称为“希穷意为小鸟。主尊朵玛的四周塑有四个呈三角形,高约5厘米的朵玛,称为“措央希”,象征四方众神。“邦茹”朵玛也以硬纸板为底座,中心部位塑有玛卿邦茹神,高约6厘米,其顶也插一只剪纸鸟,与“邦格”朵玛顶部的剪纸鸟相同。据“白布”格如介绍,插小鸟纸符的意蕴是,凡小鸟所能飞达的地方,该祭祀仪式都能敬奉到这些地方居住的所有神祇。“邦茹”朵玛的四周也塑有各类小朵玛,其中“邦茹”朵玛背面塑有两排约高4厘米的28个朵玛,称为“宫朵”(),藏语字面意思为上部朵玛;与“邦茹”朵玛平行的一排朵玛和前排一行朵玛,称为“澳朵”(),藏语字面之意为下部朵玛,共有 20个;在“澳朵”前排塑有15个“俄钦朵玛”(藏语意为俄仪式的朵玛。“鲁()”朵玛,顾名思义就是敬奉鲁神的朵玛,在纸板上塑造高约4厘米的15个朵玛,其间放置一些用手揉成的长条朵玛(见图1)。

图1 左为“邦茹”,右为“鲁”,碗之间为“邦格”朵玛

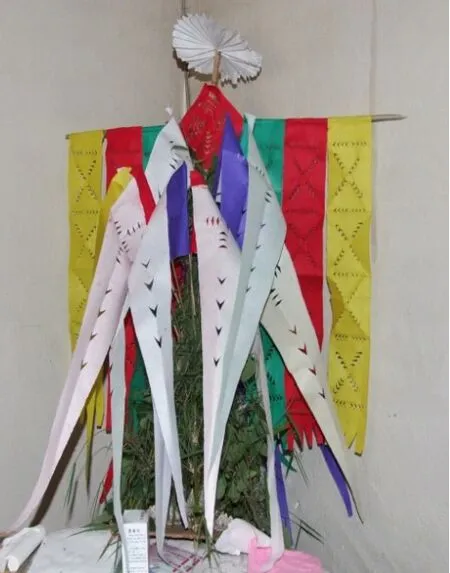

图2 制作好的“俄嘉察垛”

这类几何形偶,在藏区统称为“垛”,属祭祀中的灵器范畴,是供施的替代品,可分为上供神灵的灵器和下施鬼怪的灵器。“垛”的类型在藏区非常多,依照祭祀对象的不同特点,制作不同的几何形“垛”。本案中祭祀的对象是山神,制作的“俄嘉察垛”主要是上供给卡德寨子①卡德寨子是平武县白马乡伊瓦岱惹村的一个寨子,意为上部寨子,也即藏文“”。的山神,因此是属于上供神灵的灵器范畴。

以上叙述的朵玛和垛偶都是上供给当地所崇奉的神灵等。而其后制作的“薛”朵玛和“米纳”朵玛是下施鬼怪的。其中“薛”朵玛在纸板中央塑一个高约6厘米的尖形朵玛,其顶插有一个纸符,称为“薛”(见图3),也即藏语“”,原意为诅咒殃。其四周塑四个较小的尖形朵玛,象征四方众“薛”。“薛”朵玛主要指对主人不利的所有不净之物,用于祛除禳解不净之物和厄运等。

图3 “薛”朵玛

制作“米纳”朵玛(见图4)时,在纸板底座的四角处用木炭各写一个藏文“”字,中央写一个字符,而后在中心部位用荞麦面团塑造一个被称为“米纳阔拜”的半人半兽面偶。此处“米纳”(),藏语意为“黑人”,引申义为对主人家不利的所有病魔等;“阔拜”似乎是藏语中的,意指对主人家不利的主要魔魅等。在其周围用荞面塑造男女相偶、男女十二生肖相、贪欲男女数对、剑、弓箭、蛇和蛙等相偶,统称为“米纳朵玛”。制作以上朵玛食子时,大部分朵玛食子要用到一个被称为“巴尔舍”的工具。“巴尔舍”即藏语意为木制印版,是作朵玛的模版。模版由长约40厘米的长木棍制成,在木棍的五个面上分别雕刻有十二生肖、鲁神形象、上下部朵玛的相偶和鸟兽像、垛符、半人半兽像等。这种木制模版在青海的宁玛派和苯教等信徒中使用较频繁,制作朵玛食子时,依照各类朵玛所象征的对象,用模版进行塑印朵玛食子。

图4 “米纳”朵玛

做完朵玛食子后,将上供给神灵的朵玛食子和垛物、供品依次摆在作为祭坛的桌子上;下施鬼怪的朵玛食子置于祭坛桌底下或放在离上供朵玛较远的地上,切不可将上供和下施朵玛等物混杂置放。摆好所有祭品后,就进入念经的仪式程序。念经时,“白甘”格格盘腿坐在祭坛的左边,打开要念诵的经文,左手执单钹,右手击羊皮鼓并开始念经。念经时,何时需要击鼓和摇单钹,击鼓的次数等,都在经书中有明确的图标,如念诵到击鼓段时,经书中就以数个圆圈表示,击鼓的间隔和节奏也以圆圈的间隔为准。另外,还需要一个帮手持锣,念经过程中在“白布”的示意下敲锣。即将要念经时,主人家还要准备一罐咂酒,供神职人员饮用。一般来说,佛苯两派的僧侣是不许饮酒的,而两派的密咒师则可饮酒做法。据传,得道的密咒师能将酒化为甘露,喝多少都不醉。因此,密咒师饮酒的习俗得以流传下来。白马藏区的神职人员也属苯教密咒师的范畴,故而也饮酒做法,酒成了其念经时的必需品。主人家除了要给主持仪式念经的神职人员“白布”准备咂酒外,也要给帮手们准备酒。帮手基本上都是亲戚朋友,很少有外人。帮手们依照自己的嗜好,可饮咂酒、啤酒或白酒。

二、释读仪式中念诵经文的涵义及仪式程序

准备完念经祭祀所需的所有灵器及物品,就进入仪式的核心——祭祀程序。为了便于叙述,笔者结合神职人员举行的祭祀仪式和念诵经文①本文中神职人员念诵的所有经文,都是当地祖祖辈辈代代传承而来的珍贵手抄写本文献,其中有些文献属于孤本和珍本。内容,对这一独特的家庭祭祀仪式进行考释。

仪式正式举行之际,要点燃第一道桑。桑烟起,“白甘”格格就要念经(见图5)。念诵的第一部经文是在杜乌本桑的祈请下,由苯教祖师东巴辛绕讲授的《八显经》(),经文中主要叙述了在不合时宜、不合地点、不合星曜等时,对治这些不合使其趋向和谐,破灾消煞等内容。念诵的第二部经文是《供奉甘露经》(该经文的内容是顶礼供奉苯教的诸传承上师和苯教神祇的。第三部经文是《迎圣经》(主要叙述迎请供奉四方守护神以及土主、鲁神、年神等。第四部经文是《鲁神诸事如意经》(这部经文里祈请以鲁神王顶上珠宝为主的居各处的众鲁神,以身、语、意向诸鲁神顶礼,祈求消除由于冒犯鲁神而所产生的身、语、意之病灾。念诵完毕,就要供奉鲁神的朵玛食子,让众鲁神回归各自的区域。据说,原先把鲁神和赞神的朵玛食子送出家门后,一般会置于空地上,现在基本上都送到屋顶。念诵的以上经文可以说是本案的先行,也即在白马藏区做此类法事的程序中视为必不可少的前行部分。其中,第一部经文是针对诸曜五行配属不合而进行的禳解方法,念诵该经文就无需推算念经做法日子的吉凶、诸曜和五行配属是否相合等事宜,能禳解不合时宜等不利因素;第二部经文主要是为了敬奉教派的传承上师和所修持的本尊神等神灵,祈求得到他们的加持,增加做法的威力。第三部和第四部经文针对居于四方的守护神、土主、鲁神等,其蕴意主要是在由这些神灵所管辖的地点做法时,不会触怒这些神灵,以求做法圆满无碍。

图5 “白甘”格格在念经

完成前行的祭祀程序之后,就进入了祭祀的核心程序。祭祀的核心程序大概由五部分组成,其中第一部分是净晦。净晦时要念诵两部经书,第一部经书是《净晦三桑经》这部经书一般用于净化清除天上神、中间年神、地下鲁神、地上人畜及屋内屋外等的污秽之气和由晦气所染之煞。尔后念诵净晦的第二部经文《纳茹狐狸净晦桑》(这部经书针对很难净晦的污秽之气和煞气,是净晦中的至尊。据“白甘”格格讲,“狐狸净晦桑”中要加一些狐狸的血、毛、肉和骨等物(见图6)。但目前当地狐狸很少,一时难以捉到狐狸,所以当天的“狐狸净晦桑”中只加了少些狐狸毛,以此来代替其它物。据一位苯教僧侣讲,“狐狸净晦桑”一般还会用在丧事上,送尸到天葬台等的人,返回后就要点燃“狐狸净晦桑”除煞,凶死者更要用到该桑。本案中念诵完《纳茹狐狸净晦桑》后,仪式中的两三个帮手就要提来事先准备好的牺牲,也即一只公鸡。点燃第二道桑,也即“狐狸净晦桑”对鸡进行除晦。除晦完毕就要杀鸡祭祀,此时一帮手用刀割断鸡脖;另一个帮手则从祭台上拿出事先准备好的盛有青稞酒糟的碗和一个白酒中掺入柏树枝、大米的碗,并将鸡血滴入碗中,而后放回祭台上。一帮手用树枝蘸上正在下滴的鸡血后,将鸡血洒在朵玛食子、“俄嘉察”和桑烟上。在杀鸡之际,神职人员“白甘”格格呼唤祈请各地山神,尤其要呼唤祈请白马路的众山神。杀鸡仪式完毕之后,割下鸡头、鸡翅、鸡爪和鸡尾等,连同盛有青稞酒糟碗一并拿到河岸的临时祭台,将青稞酒糟倒在祭台上,然后将鸡头、鸡翅、鸡爪和鸡尾等依照鸡的全样在酒糟上摆好,以示整只鸡供奉给了众山神,尤其是上供给了卡德寨子的主山神和伴神。这里需要说明的是,河岸的祭台是卡德寨子从山上的老寨搬迁到王坝楚河坝后临时设的祭台,搬迁下来的卡德村民在王坝楚祭祀时,若将祭品送到山上老寨子的神山附近,路途较远,约需步行两小时左右,难以尽快返回。因此,就在王坝楚靠近卡德老寨子的夺博河岸临时设祭台,凡是卡德人在王坝楚举行祭祀仪式,都将上供祭品送到这里。杀鸡祭祀众山神后,一帮手从鸡体内取出鸡肠,将鸡肠吹鼓后置于“米纳朵玛”上。主人家拔掉剩余鸡体的羽毛,煮鸡肉汤准备午饭。午饭时,在场的所有人都可吃到一点鸡肉。

图6 帮手们在“夏俄”仪式为鸡净身后杀鸡接血

核心程序的第二部分,就是煨桑祈祷众神灵及战神。这一部分主要念诵诸神灵的《桑伊》(),《桑伊》即针对诸神灵的煨桑经文。在本案中共念诵了六部煨桑经文,六部经文依次是《敦君图钦煨桑文》()《格 阔 神 桑 文》()《格萨尔王桑文》()《邦茹小桑文》()《桑供战神耀威文》()和《大年神扎嘎斯巴桑文》()。这六部桑文不同于核心程序第一部分的两部除晦桑文,第一部分的两部桑文主要针对除晦祛除邪气和煞气而念诵的,而此处六部桑文主要是为了敬奉众神灵及战神而念的经文。六部经文中,《敦君图钦煨桑文》作为煨桑的前行,就要点燃第三道桑烟,对天上、地面及地下的所有神灵进行整体的祈祷,其余五部经文是祈祷战神的桑文。从经文标题中我们就可以判断出一些战神的具体名称,如格阔神、格萨尔王、玛卿邦茹和年神扎嘎斯巴等。这四个战神中除了年神扎嘎斯巴在文献中很少见到之外,其他战神则在藏族文献中经常能看到,是战神中经常祭祀的神祇,其中格阔是远古象雄的苯教神祇。[1]《印藏教法源流广释》记载,父戎戎造普和母卡穆萨唐库曼生下天神九兄弟,后成为象雄神系,格阔神是九兄弟之一;[2]格萨尔王就是在白马藏区和其他藏区广为流传的《格萨尔史诗》中的主人公,佛、苯两派都视其为战神。国外学者内贝斯基认为,格萨尔王是象雄的战神;[3]玛卿邦茹神附在青海果洛州境内的阿尼玛卿雪山上。据苯教典籍记载,苯教的南藏伏藏就是从该神山掘出,玛卿邦茹神是该伏藏的守护神,有伴神360个,属战神之王。[4]五部经文中,《桑供战神耀威文》是直接针对所有战神进行祈祷的经文。战神是保护崇拜者免受敌人伤害,帮助增加财富的神灵。在藏族传统观念中,战神可分为两类,其一为某群体的战神,其二为作为个体人的战神。第一类有本案中的格阔神、格萨尔王、玛卿邦茹和年神扎嘎斯巴等战神;第二类主要是个体身上的战神。一般以传统观念而言,藏族人认为每个人身上都有五守舍神,即乡土和生五守舍神是保护个体身体和生命的神,附在人体的一些具体部位。乡土神和生命神不知附在人体的哪个部位。但据内贝斯基考证,战神附在人体的右肩;阳神附在右腋窝;阴神附在左腋窝。[5]从藏族的传统观念来考虑,乡土神很有可能居于头顶,因为在一些祈祷乡土神的祈请文中就有乡土神盘旋于头顶的记载;而生命神有可能附在左肩,因这与附在左腋窝的阴神是相对应的。五守舍神都与人的生命息息相关,若五神中的某一个神由于外力等因素,离开了某人的身体,此人可能就有生命之危,需要做相关祭祀安抚神灵、召回神灵就位。由于五守舍神的原因,藏族人一般不会让他人用手摸或拍打自己的头和肩膀,认为这样做会惊吓头顶和肩膀上的守舍神,甚至会使神离开身体,从而招来对己不利的病灾等。这个观念或习俗在白马藏区也较为普遍。据当地人讲,摸拍头和肩膀在当地是忌讳的。他们还认为人体的左右肩膀上各有一盏明亮的灯,人在走夜路时,一般不会回头看,因为这样极易吹灭肩膀上的灯,从而使邪灵等轻易地危害到自己。这种观念和习俗都来源于对五守舍神的信仰和崇拜。无论是作为个体的战神,还是作为群体的战神,都被认为是保护崇拜者生命和生活的,能提升崇拜者的地位,帮助克服各种障碍和挫折,击退对己不利的所有敌人。

图7 “白布”格如在鸣放“尼枪”

本案中在念诵《桑供战神耀威文》时,依照经文内容段,需一帮手鸣枪三四次(见图7)。火药枪在当地被称为“尼枪”,“尼”一词在藏语中是火的意思,即藏语“”,“枪”一词源自汉语,是借词。在举行祭祀战神仪式时,鸣放“尼枪”,不仅是为了提升众战神的威力,也是为了震慑对己不利的所有有形或无形的邪灵、恶魔和敌人。

图8 学徒赤丹杰在河岸向本寨山神上供“俄嘉察垛”

煨桑祈祷祭祀诸神灵及战神后,就进入核心祭祀程序的第三部分。这一部分就是前面谈到的“俄嘉察”,也是将本案称为“俄嘉察”的缘由。此程序中需要念诵的经文是苯教大师敦君图钦所撰《俄伊》中的一部,称为《敦君俄钦》经文。据传“俄”仪式及其念诵的经文就是由敦君图钦创立的。据苯教典籍记载,这位大师出生于吐蕃第二世赞布穆赤赞普时代,去世于吐蕃第三十八代赞布赤松德赞晚期。[6]他因修习苯教密法而获得长寿成就,共在世537年。在赤松德赞时期,由于灭苯而触怒斯巴神、土主神、鲁神和年神等原因,出现了瘟疫、洪水、雷击大昭寺及赞布病魔缠身等许多不祥事件。赞布赤松德赞在无奈之下,邀请敦君图钦做法安抚众神灵。为了安抚愤怒中的苯教众神灵,消除由神灵带来的灾害,让众神灵为民造福,他撰写了安抚神灵的《俄伊》经文,制作上供神灵的“垛”灵器等物,供奉祭祀以安抚神灵,并祈祷神灵护佑。从此后,就有了举行“俄”仪式的习俗。[7]本案中念诵的《敦君俄钦》经文的开篇部分有一小段说明,其中记载了据说是赤松德赞时期发生的这些“事件”。白马藏区的“俄嘉察”和“邦茹俄”仪式,是直接承续了这一习俗。本案中举行的“俄嘉察垛”祭祀仪式,主要是针对卡德寨子的主山神为主的众山神而举行的,通过对众山神的献祭,以求得众神灵的庇护。在念诵《敦君俄钦》经文时,要在各时段以大米等谷物加持早已做好的“俄嘉察垛”(见图8)。念诵至最后几段经文时,有些帮手就要在主人家的门口鸣放火药枪数次,以此来提升山神的威力,震慑对己不利的邪灵等;有些帮手手捧“俄嘉察垛”送到夺博河()岸临时设的祭台,将“俄嘉察”面朝卡德老寨子的神山方向置放,以示上供给了山神,便可回屋。与此同时,神职人员念诵完《敦君俄钦》经文后,紧接着要祈祷当地的众山神,以求得到护佑。

送完“俄嘉察”的垛后,就进入核心祭祀程序的第四部分。这一部分是属于招魂和修福运寿的范畴。在这个程序阶段念诵的经文依次有《象雄召唤守护神经》)《修 招福 运寿经》()《死主招 魂 经》(和《三时召唤守护神经》(ུ其中《象雄召唤守护神经》,从经文内容看,主要是为了召唤祈请曾承诺守护信众福、寿、禄的四方世间守护神。祈请完四方守护神之后,念诵《修招福运寿经》。该经文内容主要是针对主人家的寿运和福运而做的法事。从经文内容来看,念诵经文的神职人员要将自己观想成苯教神灵瓦辛恰苯之主(),依靠其威力,让祈请来的世间守护神,驱除对主人家的福寿不利或作祟的所有邪灵恶魔。尔后便念诵《死主招魂经》,举行招魂仪式。据平武县白马藏族乡厄里村的神职人员塔如讲,如果招魂对象是女性则念诵《守护神招魂经》如果是男性则念诵《密咒师招魂经》()和《小儿招魂经》(因本案没有针对家庭成员中的某一位,只是为所有家庭成员做法,所以就以《死主招魂经》举行了招魂仪式。

在古代,招魂仪式在很多民族中都存在过。对藏民族而言,这一仪式在民间更是流行。为了便于理解该仪式,现对藏族的招魂缘由及内涵作一解析。在这里“招魂”一词,是学者们对该仪式的一种汉语统称,在藏语中ུ约有四种叫法,即“喇古”()、“喇比”(“喇录”()和“喇鲁”()。此处的“”,音译则为“喇”,指我们所说的“魂”分别指“招”“唤”“诱惑”和“收买或置换”。该词具有招魂、唤魂(见图9)、诱魂、换魂等意义。特指魂的“喇()”一词,其内涵较为丰富。依照当地人的观念,“喇”与人的生命息息相关,任何有生命的动物都有“喇”,是与生俱来的。人去世后,“喇”也会随着神识离开躯体,转入下一世。对于人来说,其生死、得病等都与“喇”有一定关系。如果某人的“喇”离开躯体或被神魔掳去,就会招来疾病,甚至死亡。因此,当某人气色不好、神智不清、神情呆滞或得病时,则有可能会认为是“喇”离开了躯体,也即我们一般所说的“丢了魂”,便要举行招回“喇”的仪式,使其入住躯体。依照苯教文献,“喇”在躯体中的具体位置不是一成不变地固定在某一部位,而是一天转换一个部位。那么“喇”是如何离开躯体的呢?某人的生辰时日与这一天的星曜五行不配属的情况下,若遭遇外力作用,如突然受到惊吓或邪魔作祟,即有可能使“喇”离开身体,到处游荡;或被神魔等带到森林、山岩等荒山野林,使人得病,甚至死亡。如果某人的生辰时日与这天的星曜五行相配时,此人便神采奕奕,精神饱满,无病无灾。在苯教的传统观念中,“喇”与人体中的“识()”和“意()”是相互依存的,藏语中将三者称为“喇义森松”(此处(识)在苯教义理中释为“藏识”(),是能留藏习气的处所,具有了别对镜自体的功能;“”(意)为“意识”,是依靠五意根了别自境的意识,如了别瓶之意识;“喇”是五行的精华,与“识”和“意”共同作用于人身,跟随“识”和“意”而行事。因此“喇”离开躯体与自己的习气有直接关系,它会跟随习气离开躯体,寄存在自己的习气所染的物体上。例如,远古时期,藏人将箭看作是男性的寄魂物;纺锤看作是女性的寄魂物。这是由于远古时期,男性射猎征战,箭不离手;女性在家纺线而纺锤不离手。因各自习气不同,其寄魂物也各不相同。习气,是指某人与某物产生长期关系后沾染在意识上的习气,而“喇”就会跟随习气寄存在各自习气所染之物中。因此,就有了魂寄物的说法。由于这一缘故,在藏区举行“招魂”仪式时,就要有一个或多个规定的寄魂物来辅助招魂仪式。

图9 “白布”格如在唤魂

但在白马路,笔者目睹的三次招魂仪式中,并没看到作为辅助招魂仪式的寄魂物,似已简化。在九寨沟草地乡考察时,当地也有招魂仪式。据当地人讲,5·12大地震时,草地乡下草地村的一位村民正在高山上挖药材,地动山摇,巨石从山上滚落下来,那人受惊而瘫倒在地。村民们将其背回家中时,那人已变得神志不清,到医院就医两个多月都没能好起来。后在几个老人的提议下,举行了招魂仪式。仪式中将事先准备好的一只红色公鸡被人(一个年轻人)带到该村民受惊吓的地方并宰杀祭祀,之后人们手持一块鸡肉沿路喊着那人的名字回家。当几个年轻人回来时,其家人要出门迎接,并要说:“他已到家了。”据说仪式结束后的第二天,该村民就逐渐清醒了过来。当地人认为,是仪式起了作用。在这一案例中,显然仪式已被简化,不见其具体程序。

关于招魂的对象,在核心藏区一般有两种,一为对活着的人,二为死去的人。本案中进行的招魂仪式是针对活着的人进行的。在念诵《死主招魂经》时就要有一个帮手,站在主人家的门口,要大声地叫魂,喊魂时要说一些“喇”即魂不能去和不该去的地方,比如山岩、密林、大河等处,让其尽快回家,家中为其准备了好吃好喝的酒肉等。本案中的喊魂人是卡德寨子的“白布”格如。喊魂完了之后,就要念诵《三时召唤守护神经》,念诵该经文是为了祈祷众世间守护神,无时无刻地护佑主人家平平安安,无灾无难。

尔后就进入核心祭祀程序的最后一个部分,也即第五部分。在这一部分中念诵的经文有《黑人垛》)和《黑人指路经》()。在念诵《黑人垛》时,帮手们要用树枝等做一个人形草偶,人形草偶有头有脸,有手脚,并且要让其穿上主人家的旧衣服。这个人形草偶,当地被称为“杜尼”()(见图10),其意为“替代人”,让危害主人家的妖魔邪灵附在其上,替代真人。做完人形草偶之后,就要念诵《黑人指路经》,帮手还要将先前念经程序中由神职人员加持过的面丸,分给主人家的家人和帮手们,用于净身。尔后将“邦茹”为主的朵玛倒入火炉内上供给众神灵;将“邦格”朵玛倒入盛有鸡血的碗中,送到河边的临时祭台,上供给众神灵。完成这些程序之后,在主持仪式的神职人员的示意下,一帮手手持“米纳朵玛”,也即“黑人朵玛”,在其他帮手们的“嗬哈”声中走出屋,在屋门口约两三米处,将“黑人朵玛”朝屋外放在地上。即刻神职人员“白甘”格格也走出屋,右手拿人形草偶“杜尼”,在“黑人朵玛”顶部,一边甩一边念经;左手拿先前加持过的净水,倒在主人家的家人手心以示净身。净身的水要滴到“黑人朵玛”上,表示将身上的煞气和厄运清洗干净。尔后,将右手中人形草偶“杜尼”面朝向屋外方向扔在“黑人朵玛”前面。随即帮手们从地上拿起“黑人朵玛”和人形草偶“杜尼”,伴随“嗬哈”声,急步走出寨子,把它扔到无神灵祭台的荒郊处,以示将其作为人的替身和朵玛下施给邪灵恶魔,让邪灵恶魔远离主人家。

完成这一仪式之后,家人要象征性地扫地,以示将不净之物扫出家门。尔后,点燃一堆柏树枝,柏树枝上置放些许山羊的脂肪,主持祭祀仪式的神职人员要口诵《增福经》,并手持羊油抹在主人家的衣领和头上,以示祈福,并将谷物撒于屋内各处,以示加持。祈福加持仪式结束后,所有祭祀仪式都已圆满完成。

图10 着家人旧衣服的人形草偶“杜尼”

三、结语

自上世纪70年代至今,学术界对于白马藏族的研究从未间断,但对于其宗教文化领域的研究不仅没有取得较大的突破,甚至出现诸多误释。文章以白马藏族家庭典型祭祀仪式为案例,对祭祀仪式中涉及的诸多核心文化元素,譬如朵玛、灵器的制作及其象征意蕴,净化牺牲及杀牲献供,招魂及驱魔等方面,通过田野调查及文献释读的方法,进行了较深入的综合考释和解读。仅就白马藏区独特的杀牲祭祀的“俄”仪式审视,就有杀鸡的“夏俄”仪式;杀山羊的“惹俄”仪式;杀牛的“朗俄”仪式等。据笔者考察,举行“俄”仪式而进行杀牲的荤祭,也并非祭祀白马藏区所崇奉的所有神灵,而只是对年神,也即山神或赞()神进行祭祀。其他神灵如鲁神、苯教忿怒神尊等,则以五谷等物进行素祭。除此之外,依照禳解恶魔或罗刹等邪恶神灵的习性需要,要下施动物血肉时,不会专门为其杀牲,而以碎肉和点滴血液,抑或以其他象征物替代血肉。由此可以说,白马藏区的宗教中保留了较多原始苯教的文化元素,遗存有诸多原始苯教的活态文化。除了具有原始苯教的典型特征,即杀牲荤祭之外,也吸纳了雍仲苯教用朵玛食子进行供施的祭祀方式。这两种祭祀方式,在白马藏区并行不悖,祭祀仪式中都要用到。当地人认为,只用朵玛食子而不杀牲,祭祀的威力将会大打折扣。这种在具体的祭祀仪式中进行杀牲祭神的原始苯教仪轨,在核心藏区完全被制度化了的宗教行为中在逐渐消失,而处在藏区边缘地区的白马藏区却较完整地保留了下来,这对于研究藏族远古宗教是弥足珍贵的。