人居建筑“本色”于自然

■ 陈凯峰

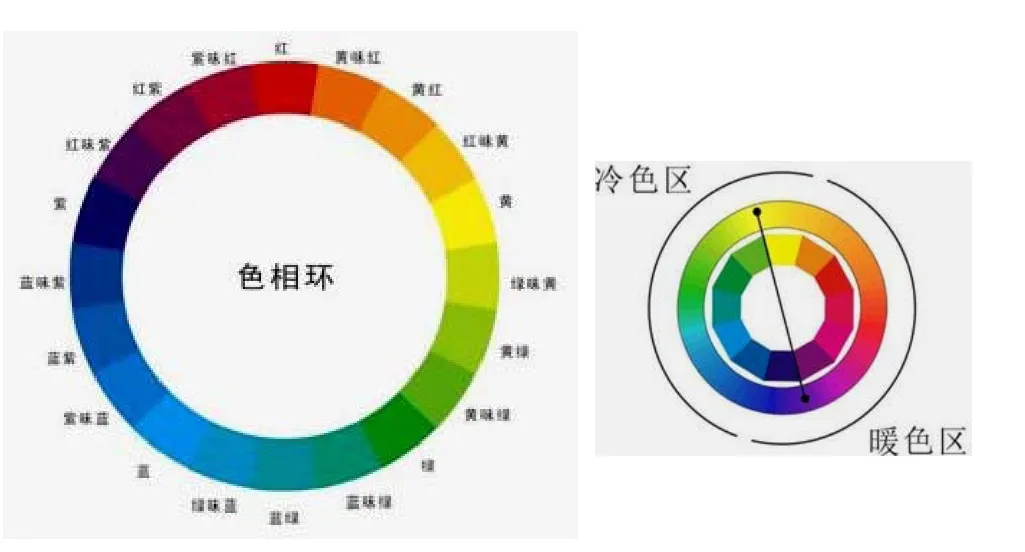

公元六世纪初的(辞赋大家)南梁江淹曾撰有《丽色赋》一文云:“夫绝代独立者,信东邻之佳人。既翠眉而瑶质,亦卢瞳而赪唇。洒金花於珠履,飒绮袂与锦绅。色练练而欲夺,光炎炎其若神。非气象之可譬,奚影响而能陈。故仙草灵葩,冰华玉仪。其始见也,若红莲镜池;其少进也,如彩云出崖。五光徘徊,十色陆离。”虽然这段赋所表述的是“佳人”的翠眉瑶质、卢瞳赪唇、金花珠履、绮袂锦绅等之美,且让人见了感觉“若红莲镜池”“如彩云出崖”;但却也揭示了其“(佳)丽(秀)色”所需具备的两个要素——“色”与“光”,而且是丰富色彩的“五光”“十色”的有“丽色”之感的“色光”。由此可知,斯时的人们显然已有很明确的“色”与“光”的基本概念:其“色”的秀丽,是以“光”作为前提的(参见图32-1左);也只有“五光”的“徘徊”,才可能有“十色”的“陆离”(参见图32-1右)。

图32-1 中国传统“丽色”概念示意图

这是中国传统早期就已有之的“色彩”与“光线”相互关系的认识概念的文赋实例,在其看来,若没有“光”的出现或者“光”未达的地方,世界是一片黑暗的(参见图32-1右),再美的“若红莲”“如彩云”的“丽色”恐怕也无以得见。而在现代科学的理论里,“色彩”与“光线”则是一个问题的两个方面,“色”是一种感觉,“光”是一种存在,不同的“光”的存在产生不同的“色”感,并因此而分属光学和生理学这两个不同的学科范畴。其“人”所居建筑的“色彩”,同样是光学和生理学都涵盖的学科内容,建筑存在所具有的“色”是在“光”的环境下被认知的,如果未有“光”的给予,又何来建筑之“色”?

可见,“色”与“光”既是世界被认知的基本要素,也是人居创造和存在在视感上的本质缘由,人居构成分子的“建筑”的色彩,就缘于这“色”与“光”的本性所在。

其一,对人居表象来说,空间艺术的“色感”存在,便始于建筑“本色”。

现代科学理论认为,地球世界是宇宙自然按一定客观规律演化形成的,形成了这个地球的山水、林木、岩石、土地等物质存在。故而,人们通常便有自然山水、天然林木等的世界本原物质存在的认识概念和基本说法,且认为这个地球世界的“本原”,就与“自然”或“天然”相联系,其客观性、自

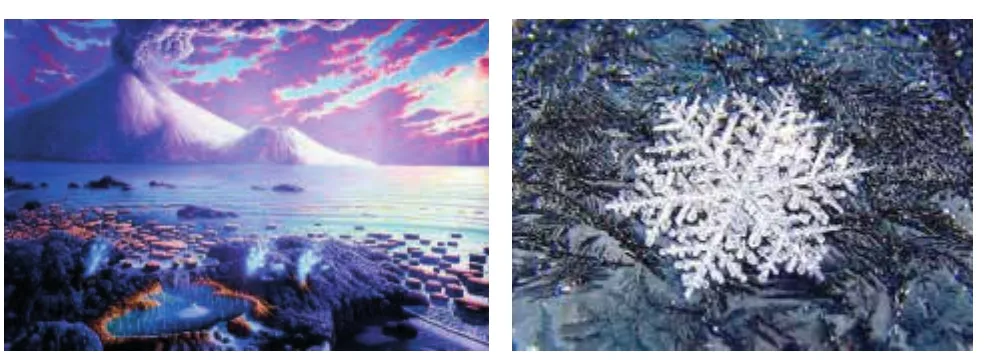

图32-2 地球世界本原于“自然”示意图

然性是必然的(参见图32-2左)。地球的生命物种就衍繁生存于这一自然性的世界空间里,其生命的存活就取之于自然环境、用之于自然生存,一切都在“自然”的状态中演进、转化,而生生不息、自然而然(参见图32-2右)。“人”作为地球生命物种的一“类”,归功于大自然的特殊恩惠,而进化成独有的非常有机的一类生命物种,能够以此非常有机的有机能力崛起于生物界,却也仍然是不离生物本原的这么一种“自然性”生存状态,所崛起而窃取的生存空间依旧是“取之于自然环境、用之于自然生存”,“自然”同样是人类生存、生活的基本属性和存活条件(参见图32-2)。而至今看来,与人类进化形成所同时具有的这一“自然”属性和条件依然存在,也不可或缺,这是勿庸置疑的。

图32-3 人居“自然”示意图

同时,人类所窃取的生存空间的“自然”属性,自人居空间形成之日起,就一直是其所必然具有的基本特征,这也非常明确。

首先,生存主体的“人”是自然生物体。现代科学所认定的人类形成发展史,就明确地给出了物种进化的演变过程,从地球的有机元素(碳[C]、氢[H]、氧[O]、氮[N]等)的存在,到细胞、低级生命体、高级生命体的有脊椎哺乳动物,到类人猿及人类的进化形成,都是源于有机“细胞”(Ce11)的出现。细胞是所有地球有机生命物种的基本单位体,形成于有机自然,也在自然中繁衍生存和演变发展,其形成、存在和发展都是基于细胞“能量”原料的具备,而这些能量原料是有机的,就存在于其“细胞质”中,为细胞的核心构成,使细胞成为地球生命的本原。况且,这一有机“细胞”即便在现今的科学看来,也仍是不可“人造”而只可能是“自然”生长形成的有机物质。那么,以地球生命细胞为源头而演进发展所变化形成的“人”,其所进化形成的便是这一“自然”生长发展的生命体的出现和生存(参见图32-3左)。

其次,生存需求的“功能”是自然空间体。有机的人类创造“人居”的建筑空间,是为了生存、生活,这便是建筑所需的“功能”。由于人类生命演进于生物圈,尽管所演进形成的人类是生物圈中的最高等级,也无论人类的过去和现在及未来是怎么演进发展的,以“细胞”为本原的生命体仍只可能是生物性的,只要这一点是明确的、肯定的,那么人类的生存需求就必然也是一种生物性的自然状态,包括生存空间的需求。当人类创造性的营构了“建筑”这一空间时,只能是向自然求取“空间”资源,且所取空间还必须是具有能让人体细胞得以存活、繁衍的清新空气(中国古称“清气”)。而在现代科学概念里,清新空气来源于有“光合作用”的地球自然,是地表林木植被的叶绿素等在“光”的作用下产生出的自然“清气”(参见图32-3中),这是“建筑”空间所不可或缺的必要成份,也是建筑只能求取于“自然”的关键所在,或者说是建筑之所以只能求取于地表自然空间的本质上的功能需求。

最后,生存满足的“方式”也应该是一个自然历程。人类前、人类后的“人”都是一个有机生命的生物体,生命存续的需求在本质上其实是一样的,都是细胞组织聚合体的生物机能的代谢供给,人类有机的“空间”创造当然不能悖逆这一生物本质的自然规律,这应该也是决定人类满足空间需求的“建筑”方式的根本原则。当生物种类繁衍赋予了人类生命体后,生命机体的存续就离不开“水谷”、“清气”的供给,人体生物功能的劳作活动就需要有自然空间的给予休养生息,因为人类的机体代谢是自然的细胞组织。因此,无论人类如何创造其生存空间,所得空间的“自然性”是必须的,这便决定了人居建筑的创造方式只能是自然空间本体的截取,无论是营构材料的选取,还是营构过程的方式,都是自然所成(参见图32-3右)。

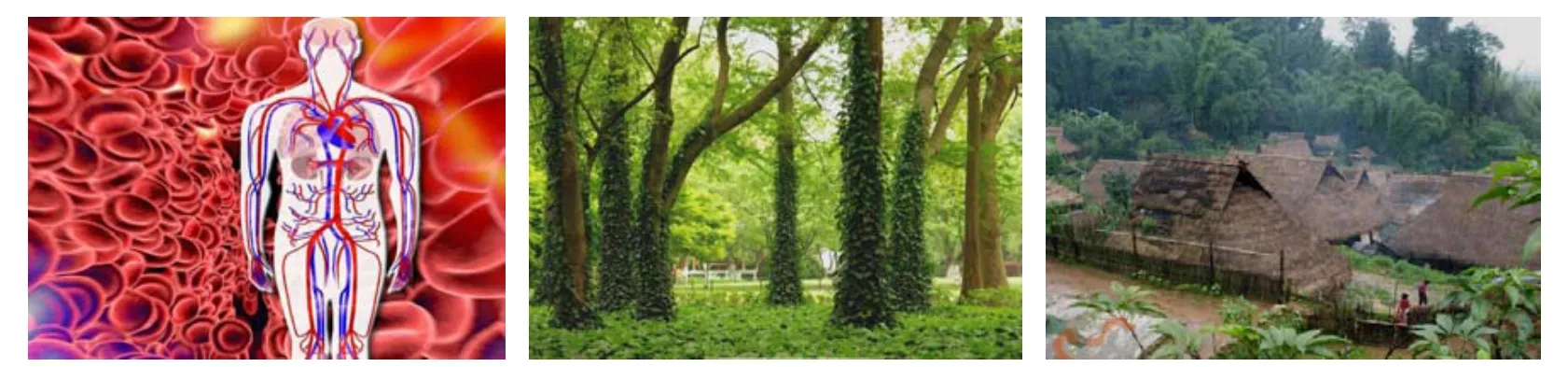

图32-4 人居色彩艺术“本色”例图

于是,人类早期乃至各文化区域传统时期的建筑,都无不以自然之材来截取自然空间为己用,所成的人居建筑这一创造物的基本色调,当然便“本色”于所用的自然之材(如土木草泥等),以现代概念的审美眼光看来,可谓是最自然“本色”的一种建筑艺术(参见图32-4左);即便后来人类还创造了人工之材(如传统烧制的砖瓦等),也基本上不改材料所具有的自然本性,仍也同样以维持自然空间的获取为基本原则(参见图32-4右)。显然,自然“本色”是人居建筑创造的基本色彩艺术的本原,或者说,如果人居空间在人类早期就已有色彩艺术的文化性创造,那就是建筑“本色”;而后世的人居空间,也基本上是各人类文明区的人居建筑空间艺术对这一建筑“本色”承袭的色彩“传统”。

其二,对人居本质而言,建筑虽“本色”于营造材料,却是“光”赐予的。

所谓“本色”,就是指材料所固有的本原色调或色彩。建筑上的任何构筑材料,都有自己的“本色”,早期使用的“土木”有之,传统烧制的“砖瓦”有之,现代通用材料的“混凝土”亦有之,如此等等的材料均有之。而这些材料的“色”,虽然是基于材料本身,但却是成“色”于大自然的日照之“光”,这是现代科学理论所告诉人们的。

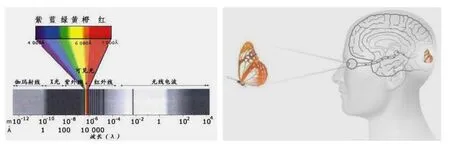

首先,“光”是“色”的前提。没有“光”,世界一片漆黑,任何物质存在都只有一色,那就是“黑”。只是虽有其“黑”之称,但实际上是没有“色”感的,因为没有“光”的照射,人类无法感知“物”的真实存在,当然就无法得识其存在之“色”。而“光”主要是大自然的太阳光的照射,也称“自然光”。太阳的“自然光”是以辐射方式传播的,在现代科学看来,其光是一种传播频率(或波长)跨度很大的复合光,对人类来说,只有其中的一小部分是可见的,称“可见光”,其余则是不可见的。因此,“可见光”是人类识别物的存在的前提条件,且由于“可见光”的传播频率或波长尚有一定跨度(频率约390~860兆赫或波长约380~780纳米),故而“可见”的“光”还有不同传播频率或波长的不同“色”的区别(参见图32-5左)。

其次,“色”感知于人的视觉。人类之所以对不同“可见光”的传播频率或波长会有不同的“色”之感,主要是缘于人体的感官系统的明辨认知。人体大脑在后脑部有一个由神经细胞构成的“视觉皮层”的感受反应区,人类通过眼睛及眼球体对识别对象物的自然光的反射感知,就可在大脑感官系统的神经细胞组织生理活动的工作后,认知了对象物的形体及颜色;且这种感知的识别是非常有机的,不同对象物的不同频率或波长的反射光及构成方位,都能被真切的感知。于是,人便有了其对象物的真实的认知“色感”(参见图32-5右)。

图32-5 现代科学理论的成“色”示意图

显然,“色”固然有其物质的本原构成(与“光”因素无关),但却只有在“光”的环境里,才可能有“色”的被人类所感知,而且是自人类进化形成后就已具备的天然所成的生物性感知功能的存在现象。那么,人类创造的最初生存空间环境的“人居”,当然就是人类所感知的最早的文化性空间色彩艺术。

图32-6 自然光“色相”与“色感”关系图

人类最初基本上是以“土木”建筑为空间构架而独立于生物圈的,天然“土木”材料大致就是最初人类所能感知的人居空间艺术的色彩。在自然光环境里,“土”本色于其风化、淋溶后所发育形成的矿物质成份及所可能有的腐殖质的含量,在中国的地表上,土壤就大致有(东北)黑土、(西北)黄土、(东南)红土、(西南)灰土等的区域性分布特征,这些不同的土壤成份正是由于对自然光的吸收和反射的情况的不同,而呈现出不同的色感(参见图32-6左)。如华夏文明源地的黄河流域,就主要是以“黄色系”为主的土壤,在太阳光照射下所反射给人的眼睛的光线波长,主要是在570~600纳米的区间(当然也可能有其它波长的光线混杂而使黄土的色感发生相应的色差改变)。而“木”色本青,作为建筑之用的一般是其树木成熟后的枝干,且通常是砍伐去皮、自然风干后使用的,干后木质的表层颜色多呈棕褐色或黄橙色,即其入眼的自然反射光的波长大致是在580~630纳米的区间。由此可见,土、木“本色”的光波反射情况是相近的,也就有了大致相近的“色感”(参见图32-4左)。

而后人类创造了人工材料的“砖瓦”,其材料虽然是人工创造所成,却也是取材于自然粘性土的原料,与人类早期创造的“陶器”是一样的,均成于大火焙烧及相近原料,甚至历史上就有“砖(瓦)陶同窑”烧制的现象存在。所成砖瓦颜色,也与陶器一样,有红、黄、灰、黑等多种颜色。中国的传统时期主要有红砖、青砖两大色类,分别制成于“氧化焰法”“还原焰法”的不同的焙烧技术,即主要是成“色”于粘性土原有的含铁矿物质氧化物的不同氧化结果。在自然光环境中,红(系)砖的色感光线传播波长主要是在600~780纳米的区间,青(系)砖的色感光线波长则主要是在450~490纳米的区间,两者的区别还是非常明确的。因此,尽管砖瓦是人工的,但成色于自然矿物质的成份,这与天然材料的土木在本质上是一样的,也同样是在自然光环境中才有的色感(参见图32-4右)。

显然,人类早期乃至文明后的传统时期的人居,其空间色彩艺术均来自建筑“本色”,且是在自然光环境中被感知的,则其“自然性”的蕴涵是无可置疑的。

其三,以人居科学而论,建筑色彩艺术有“道”,且更崇尚“‘道’法自然”。

实际上,人类感知光线传播波长之“色”,只是其生理心理反应的一方面,还当有生理反应功能的另一方面,这在西方或东方的文化科学理论里,都是很明确的一个认知。

在以西方近代后文化为主导的现代科学理论的概念中,“色”是有“冷”“暖”之别的色感区分的。在可见光的基本色谱中,大致以光线传播的波长是“570纳米”为模糊界线,即波长在380~570纳米区间的紫、蓝、绿等色光会给人以寒冷、宁静、沉寂之感而被称为“冷色”,波长在570~680纳米区间的黄、橙、红等色光则会给人以温暖、兴奋、热烈之感而相对的被称为“暖色”(参见图32-5左、6右)。对人类早期的自然原材的“土木”建筑来说,应该是属于“暖色”建筑(参阅上文及图32-4左);而对传统的人工材料的“砖瓦”建筑来说,青、红两个色类的传统砖瓦建筑便有较大的色感区别,传统的青砖宅院应该是属“冷色”建筑(参见图32-7左),传统红砖大厝则显然是“暖色”建筑(参见图33-7右)。

图32-7 传统建筑“色感”区别比较例图

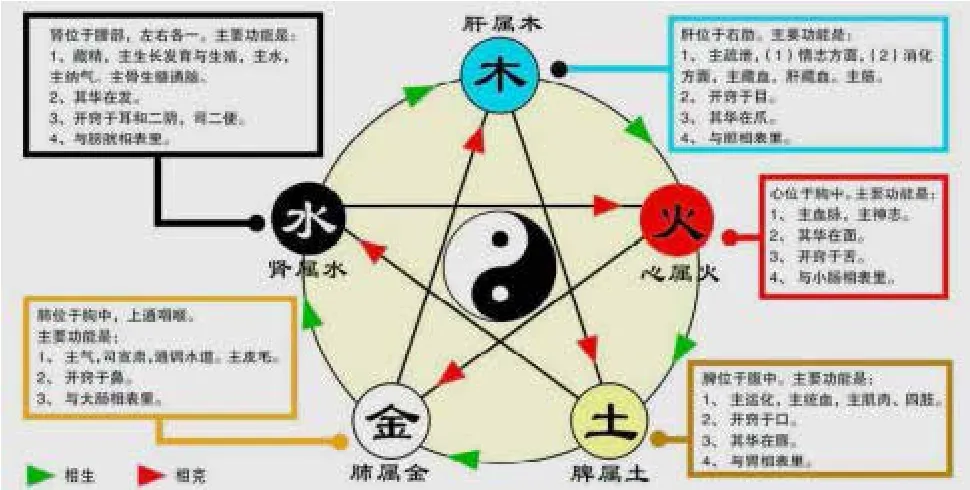

而“色”在东方中国的传统理论的概念里,并不仅仅是简单的颜色问题及“冷暖”色感,还是有生命意义的客观自然存在,且形成有五种基本色的认识概念。《黄帝内经·灵枢》就有这基本的“五色”的生命意义的给出:“青为肝,赤为心,白为肺,黄为脾,黑为肾。”这是在阴阳“五行”的物质观指导下的人体生命意义的认识概念,也就是说,大自然的“色”都是有生物性特征和功能的。最著名的传统医养概念,就是大自然的“五色”食物滋养人体的“五脏”的认识形成:青色养肝、红色补心、白色润肺、黄色益脾、黑色补肾。而人体脏腑是表里关系,且体表还与脏腑是相联系的,如“青色”养肝而肝明目、其华在爪、且与胆相表里,又如“红色”养心而心开窍于舌、其华在面、且与小肠相表里,等等(参见图32-8)。可见,自然色彩及其物质是有生命意义功能的,人体的五脏六腑乃至五官、四肢及体肤等,均有相应的滋养功能的客观存在。而且,不同地理空间区域的人们,可根据其客观环境情况,选择相宜的自然或人工的材料及色彩来营造所需的建筑,甚至可基于不同族群或家族的具体生理或生物性需求状况而择构之。

图32-8 中国传统物质观的“五行”“五色”关系的生命意义示意图

由此可知,人类早期的人居屋舍及后来形成的传统建筑,其实都是有一定的取材营构指导意识的,不仅材料色感可使人知“冷暖”而用于不同时空间的功能建筑上,而且还是人类健康生存、生活的一种有效的创造居所方式,这在中国的传统人居理论里就最是明确,并给予了“道”的形而上的高层次认识的观念升华。上文所述的“五色”“五行”等关系式就是其“道”,人们在认识这一“道”的原理的基础上,来指导日常的生存、生活活动及空间居所的营造;而其“道”的思想意识,还必须是“‘道’法自然”。

《道德经》云:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。这是中国文明后的先哲为人类总结出的自然法则:天、地、人均有“道”,而其“道”只能是、也必须是“法自然”。人是依一定的进化规律而自然发展的产物,其生存、生活所需的资源均是自然环境所给予的,即便在现代科学的理论看来,也离不开自然资源对有机人体生物细胞的能量的补给。故而,人居的“自然性”是不可违逆的基本法则,其人类功能空间的创造营构,只能是取材于自然,用之于自然需求,最后也回归于自然,让“自然”统一人居建筑的全过程,这便使人类与自然同呼吸、共命运,则天、地、人就会是一个非常和谐的共同体,人也才有自然健康“丽色”。

那么,“自然”人居的建筑,当然就最相宜于“本色”。因为“本色”建筑知性人类“冷暖”,更益于健康的人体生命,则自然本体的人类就更愿意在“本色”的人居空间中生活,这也是地球生态的自然而然的客观事实。