细沟发育与形态特征研究进展

沈海鸥,郑粉莉,温磊磊

1 吉林农业大学资源与环境学院,长春 130118 2 西北农林科技大学水土保持研究所,杨凌 712100 3 水利部松辽水利委员会,长春 130021

细沟侵蚀是坡耕地土壤侵蚀的主要方式,造成大量表土和养分流失[1-5],对流域坡面地貌发育和演化有重要的潜在影响[6-7]。细沟侵蚀过程非常复杂,除具有自身的侵蚀特征外,细沟还通过水流横向溢流、袭夺等搬运由细沟间侵蚀产生的泥沙[8-10]。在降雨产流过程中,细沟一旦产生,土壤侵蚀量迅速增加[11-13]。坡面上细沟的分叉、合并或连通能够促进细沟侵蚀发展,塑造复杂的细沟形态。细沟侵蚀及其形态演变与土壤的抗侵蚀性、降雨强度、径流侵蚀力及坡面微地形等的差异有关[14]。细沟形态对坡面径流侵蚀水动力机制有重要影响,反过来作用于细沟侵蚀过程[15-16]。细沟形态在坡面上具有明显的时空变异特征[9, 17],开展相关研究是揭示细沟侵蚀机理的前提[18-20]。然而,关于细沟发育及其形态特征的研究进展尚缺少系统分析。鉴于此,本文通过分析过去几十年细沟侵蚀研究成果,综合评述细沟发育、细沟形态特征及二者耦合关系研究进展,提出研究展望,以期深化细沟侵蚀过程研究,并为后续研究提供系统指导。

1 细沟发育过程

1.1 细沟尺寸

细沟是指在坡面径流差异性侵蚀条件下,在坡面上产生的一种小沟槽地形,其纵剖面与所在斜坡剖面基本一致,并能被当年正常耕作活动填平[21-23],其横剖面呈“V形”或箱形[24]。在降雨和径流作用下,坡面上一旦产生1—2 cm的小沟,就标志细沟侵蚀的开始[25]。细沟长度为数米至数十米,而细沟宽度和深度的界定尚有一定差异。刘秉正和吴发启[24]认为,细沟宽度和深度均为1—10 cm。朱显谟[22]对黄土区土壤侵蚀进行分类,认为细沟宽度多小于10—15 cm,细沟深度以10—15 cm为主。罗来兴[26]则指出,细沟的宽度和深度可变化于1—50 cm。郑粉莉等[14]通过统计指出,多数细沟宽度小于30 cm,一般不超过50 cm;多数细沟深度小于20 cm,一般不超过30 cm。也有学者根据细沟深度定义细沟,将其描述为地表土壤颗粒被细沟水流剥离、搬运,形成深度不足20 cm的线状小沟[27],或由集中股流冲刷下切形成的深度为5—30 cm,具有明显沟壁的沟槽[28]。综上可见,关于细沟尺寸的界定还存在争议,明确细沟长度、宽度和深度是深化细沟侵蚀研究的前提。

1.2 细沟形成过程

当降雨径流侵蚀力大于土壤抗蚀力时,细沟开始形成和发展,导致薄层状的坡面流转变为集中水流状态的细沟股流,径流流速和深度相应增加[29- 30],其侵蚀特性发生本质变化[31-34]。与坡面流相比,细沟股流能够搬运更多的泥沙,其对细沟沟壁、沟底、沟头土壤的分散、冲刷和搬运促进了细沟的发育,最终形成的细沟具有明显的地貌特征[35-36]。

多数研究认为细沟侵蚀起源于降雨过程中形成的小跌坎[14],但也有研究指出其可能起源于浅层洞穴的崩塌[37]。坡面上的每一条径流流路上都有多个不连续的小跌坎,每个跌坎都可能发育成侵蚀的最活跃点[38],进而演化为细沟下切沟头[39];在降雨和径流的共同作用下,下切沟头不断发生溯源侵蚀和沟壁崩塌,形成断续细沟;同一径流流路上的多条断续细沟通过溯源侵蚀和向下冲刷侵蚀,导致多处沟头贯通,连接成为连续细沟[14,39-40]。细沟侵蚀过程首先为细沟的下切和横向发展,其次是细沟内跌坎的局部强度侵蚀,第三为细沟沟壁崩塌以及细沟横向迁移,最后形成稳定细沟[41]。细沟的形成促进了径流的汇聚与集中,反过来又影响细沟发育过程[30,42]。

de Bie[28]在时间上将细沟发育分为5个阶段,依次是溅蚀土块阶段、坡面漫流阶段、小纹沟阶段、细沟阶段和土壤沉积阶段。其中,细沟阶段通常可以作为区域微沟道系统的一部分,直接影响后期侵蚀沟的发生和发展。王贵平等[43]在空间上将细沟发育划分为3个坡位:第一坡位在坡面的上部,细沟表现为“V”型下切;第二坡位在坡面的中下部,细沟表现为“U”型,此坡位细沟主要向宽深方向发展;第三坡位位于坡面下部,细沟底部已下切至犁底层,细沟表现为上部开口小、底部开口大的剖面形态。可见,细沟发育具有明显的时空变化特征。

影响细沟形成的关键因素包括空间因子和水文因子两方面[44],其中空间因子决定细沟发生的位置和密度,其与土壤特性和地表形态有关;水文因子决定细沟发生的难易程度,主要包括径流流速、弗汝德数、剪切力等[10,17,38,45]。如果两个因子同时满足条件,则细沟将会在坡面上形成并发育。基于侵蚀过程的WEPP(Water Erosion Prediction Project)模型能够对细沟侵蚀和细沟间侵蚀及泥沙运动机理进行物理描述[46],但是受模型适应性的限制,模型的推广还面临较大困难,如果要应用该模型,必须先对其进行修正[47]。Favis-Mortlock等[48]基于自组织方法模拟坡面细沟的形成和发育,创建了RillGrow模型,但是由于模型是一维的,不能模拟细沟长度和宽度的变化,只能考虑坡面高程的变化,另外,该模型对沉积考虑不足,简化了径流水文过程。倪晋仁等[49]基于自组织理论建立了三维空间细沟形成机理模型,并结合黄土坡面细沟发育对模型进行了分析,但是模型中未考虑雨滴溅蚀及细沟合并的影响。因此,有关细沟发育模型的研究还需深入。

1.3 细沟网发育

细沟产生之后,在雨滴打击、径流冲刷、坡面微地形、土壤及水文等因素的共同影响下,坡面上可能发生细沟分叉、合并和连通现象,形成细沟网[14, 50]。坡面细沟网是河流水系形态的缩影,也是河流水系发育的雏形[51-52]。水系具有开放性、随机性、自相似性等特点[53],符合分形理论[54-55]。水系存在于较大的空间尺度上,而存在于较小空间尺度上的细沟网具有很多与水系相似的特征[56-57]。Horton[58]最早开展沟网分形研究,指出任何沟网都将遵循一定规律并有序排列。我国学者根据Horton理论,分析黄土高原沟网分形特征,证明黄土高原的流域具有自相似性[59]。在此基础上,分形维数、拓扑参数等指标被用来定量分析细沟沟网的形态特征[52, 60]。研究表明坡面细沟发育符合耗散结构中的自组织理论,基于该理论构建的黄土坡面细沟形成机理模型,能够定量预测纹沟、细沟和沟网发育过程[49, 61]。可见,现有沟网分形及自组织理论研究成果,可为细沟发育及其形态特征量化提供理论基础。

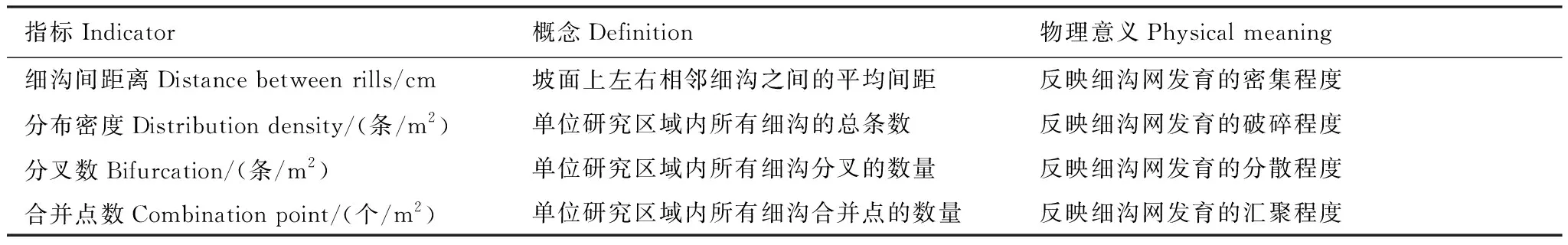

细沟网发育复杂,有关研究主要集中描述细沟网演变过程和径流侵蚀关系[12, 44],而对细沟网发育的量化研究较少。细沟间距离[48]、细沟分布密度[62]、细沟分叉数和合并点数[63]等能够较直观地定量衡量细沟网发育(表1)。随着细沟网的发育,细沟间距离逐渐减小,细沟分布密度总体呈现为先增加后减小的趋势,细沟分叉数和合并点数基本呈增加的趋势[30]。在今后的研究中可以选取上述指标,并在此基础上开拓和推广新的细沟网发育指标。

表1 细沟网发育指标的概念及物理意义

目前已有较多学者研究细沟侵蚀过程[2, 35,64-65],但由于降雨特性、汇流强度、土壤类型、地形因素等试验条件的不同,以及细沟侵蚀随时空的动态变化特征,造成研究结果具有一定差异,尤其缺少对细沟形成过程的量化分析。因此,仍需深入开展研究,侧重对不同尺度下细沟发育的定量研究、构建推广模型、以及挖掘细沟网发育指标等,这将为深刻认识细沟侵蚀机理提供科学依据。

2 细沟形态特征

细沟发育塑造了复杂的侵蚀形态,包括基本的几何形态和据此衍生的形态;而细沟形态对细沟发育又有一定的影响。已有研究[44]常侧重分析坡面上主细沟特征,因为与小细沟相比,主细沟能够携带和搬运更多的径流和泥沙。但是,小细沟作为坡面细沟网的组成部分,其对细沟网的形成和形态演化具有重要作用[30]。因此,为了客观揭示坡面细沟发育过程及其形态特征,有必要全面系统地研究坡面上的每一条细沟。

2.1 几何形态特征

细沟几何形态特征指标包括细沟长度、宽度、深度以及横断面,应用这些指标已经取得了大量研究成果。细沟长度能够反映流域内细沟体积变化及细沟侵蚀过程的严重性[66]。最长细沟沟头离坡顶距离、细沟平均宽度和深度等指标可用于描述崩岗崩积体的细沟形态特征[67]。由细沟宽度和深度体现的细沟横断面的变化能够反映细沟发育情况及细沟流能量的变化,即在细沟上部,细沟流剥离并搬运沟壁土壤,在细沟下部,细沟流剥离土壤的能力减弱,但是仍可继续搬运来自上方的泥沙[10,44]。雷廷武和Nearing[68]通过在砂壤土上开展水槽试验,指出细沟宽度沿沟长呈周期性变化,并进一步揭示输沙能力的采样长度为2—4 m。也有学者通过测量统计细沟长度、宽度和深度,指出降雨初期细沟以溯源侵蚀为主,细沟沟头的溯源侵蚀和同一条径流流路上多条断续细沟的相互连接是细沟加长的主要方式[69];随着降雨历时的延长,溯源侵蚀逐渐减弱,沟壁崩塌和沟底下切侵蚀则逐渐加强,但是沟底下切侵蚀受犁底层的制约[30]。沟壁崩塌和相邻细沟的合并是细沟加宽的主要方式,而沟底下切侵蚀以及细沟内多级跌水的形成是细沟加深的主要方式[14, 20]。

目前,新技术逐渐被应用于细沟基本几何形态特征研究中[18,70],例如,采用微地貌扫描方法,研究坡耕地细沟发育过程及其形态演变特征[18];采用高精度摄影测量法和三维激光扫描技术获取高精度DEM,提取侵蚀沟沟道整体形态,包括细沟总长、最大沟长、平均沟宽、平均沟深及最大沟深等,进而表征坡面细沟形态变化[19, 71- 73]。这些高新技术经过改进与发展,将克服现有测量手段的限制,突破细沟侵蚀研究瓶颈,进而推进细沟形态特征研究。

2.2 衍生形态特征

细沟发育过程复杂,形态演化迅速,具有明显的时空演变特征[9, 17]。坡面上细沟的分叉、合并和连通能够促进细沟网体系的发育,影响细沟形态特征[14,70]。细沟沟头在溯源侵蚀过程中遇到抗侵蚀力强的土块,径流侵蚀力不足以冲刷掉土块,导致径流绕道而行,产生细沟分叉;细沟通过相互吞并、细沟水流流路弯曲和径流线集中,引起细沟的合并和连通[14]。可见,仅分析基本几何形态特征难以反映复杂的细沟网发育过程,为此,有必要深入探究细沟衍生形态特征。

应用细沟长度、宽度和深度可以衍生出一些其他指标(表2)用来描述细沟形态。例如,细沟密度,一些研究认为细沟密度可以较好地体现细沟发育程度,其值越大,则细沟侵蚀越严重,分叉数也较多[74- 77];但也有相反的观点认为细沟密度不适合表征细沟形态[15]。此外,细沟总表面积、宽深比、平面密度和平均深度等均可表征坡面细沟侵蚀及其形态特征[9,78- 79]。通过整合已有研究成果,笔者选取并界定了细沟倾斜度、细沟密度、割裂度(细沟平面密度)、复杂度及宽深比指标,用于表征黄土坡面细沟形态特征[30,50,80],结果表明,随着降雨强度、雨滴动能等降雨因子的增大,细沟在水平方向的延展性、坡面的破碎程度、细沟网丰富度等均增加;随着坡度、坡长等地形因子的增大,坡面的破碎程度、细沟网的丰富度等皆增加,而细沟在水平方向的延展性及下切侵蚀作用随坡度和坡长的变化具有一定差异。此外,针对具体的降雨和地形条件,各指标的适用性有差异,其中,细沟割裂度是描述黄土坡面细沟发育的最佳形态特征指标。

尽管已经有学者对细沟形成、发育及形态特征进行了研究,但是细沟的形成和演化机制尚未明晰,而细沟网发育过程中细沟形态的量化表征也不够深入。此外,在野外实地开展细沟发育及形态特征量化研究将有助于深入揭示细沟侵蚀机理[81-82]。因此,研究坡面细沟发育过程,并应用相应形态特征指标描述坡面细沟形态,有助于揭示坡耕地细沟侵蚀机理。

表2 细沟形态特征指标的概念、计算公式及物理意义

3 细沟形态与细沟发育耦合关系

坡面产生细沟后,泥沙输移速率迅速增加,此时坡面细沟形态在地形和水文上均具有重要作用[9, 35,83-84]。研究表明,坡面径流含沙量与细沟形态的变化过程基本一致[19],沟网发育程度对土壤侵蚀有重要影响[85],原因在于细沟网发育能够促使径流连通及水流向沟道集中[86-87]。细沟网基本形成后,径流的连通和汇聚造成细沟继续发育,细沟沟头发生溯源侵蚀、沟壁崩塌加宽、沟底下切加深,形成稳定的细沟沟槽,细沟网发育趋向于成熟。可见,细沟形态与细沟发育关系密切,深入揭示二者的耦合关系对细沟侵蚀防治有重要指导作用。

细沟侵蚀受降雨径流、地形、土壤及地表状况等共同影响。降雨因子中的降雨强度、雨滴动能、降雨量、降雨历时和雨型等对细沟侵蚀影响较大。以降雨强度和雨滴动能为例,在降雨量相同的条件下,随着降雨强度的增加,坡面流稳定时间缩短、径流强度增加、跌水和细沟出现的时间缩短,细沟侵蚀更容易发生并进一步发育[30,50];而细沟倾斜度、细沟密度、割裂度和复杂度均增大,细沟侵蚀量增加[30,50,67, 88]。雨滴动能可以较好地表征降雨侵蚀力,对细沟侵蚀影响较大[41, 89-90],间接影响坡面细沟形态特征,具体表现为:消除雨滴动能可使细沟沟槽更加规则,即细沟宽度和深度的变异程度减小;细沟密度、割裂度、倾斜度和宽深比均减小,说明坡面的破碎程度、细沟侵蚀强度和细沟在水平方向的延展性等均随着雨滴动能的消减而减小[30, 80]。

地形因子中的坡度和坡长对细沟侵蚀及其形态特征影响显著[91]。在一定坡度范围内,坡度越大,细沟侵蚀量越大,细沟发育更加充分,细沟平均溯源侵蚀速率也逐渐增大;而细沟倾斜度和宽深比基本呈减小的变化趋势,表明细沟在水平方向的延展性随坡度的增加而降低,此外,细沟下切侵蚀明显增强;细沟密度、割裂度和复杂度增大,说明坡面的破碎程度、细沟侵蚀强度以及坡面细沟网的丰富程度皆随坡度的增加而增加。细沟密度和倾斜度对坡度变化的响应也较为明显[43, 50, 92-93]。坡长与细沟长度关系密切[94],随着坡长的增加,坡面流能量的汇集时间、跌水和细沟出现的时间皆缩短,导致细沟侵蚀更容易发生;而细沟倾斜度、细沟密度、割裂度、复杂度和宽深比均增加,其中,前3个指标对坡长变化的响应更加显著。综上可知,一般随着细沟的发育,细沟形态变化趋向于复杂化,其反过来促进细沟发育,二者相互关联、彼此制约。目前,关于细沟形态与细沟发育的关系研究已经取得了一些重要成果,但不同因素综合影响下二者的耦合关系仍需系统深入地研究。

4 研究展望

终上所述,尽管细沟侵蚀研究已经取得了一定的研究成果,为深入揭示土壤侵蚀规律及防治水土流失提供了重要参考。但是,受研究方法和技术条件所限,目前关于细沟发育过程及其形态特征的研究还存在一些问题和不足,需要我们更加深入地进行研究。

4.1 细沟形成演变过程及其侵蚀机理的量化研究

细沟发育过程的研究多停留在定性或半定量阶段,或者基于已经形成的细沟,大都简化了细沟发育过程,特别对坡面细沟网发育的定量研究还比较薄弱。今后的研究中,应该加强量化细沟的形成和演化机制。

4.2 细沟形态特征指标体系构建

细沟形态主要体现在细沟长度、宽度、深度、横断面特征及细沟倾斜度、细沟密度、割裂度、复杂度和宽深比等方面,但是,对于这些形态特征指标的科学意义、适宜性及推广应用的可行性等方面研究不足,因此,需要根据实际应用条件,构建科学的细沟形态特征指标体系。

4.3 细沟形态与细沟发育过程的关系研究

细沟发育塑造的侵蚀形态反过来又对细沟发育过程产生重要影响,但是,关于细沟形态与细沟发育过程的交互影响及具体关系的研究还不够深入。因此,需要综合降雨、土壤、地形等多种因素,系统分析二者之间复杂的耦合关系,进而深入揭示细沟侵蚀过程及机理。