民间艺术竹马灯创意产品的开发研究

孔国庆,董琪珺

(铜陵学院 文学与艺术传媒学院,安徽 铜陵244000)

无论是“以竹代马”或“青梅竹马”作为意义层面的玩具,还是作为特定节庆活动的仪式道具,竹马灯的制作与使用,绝大多数情况下都是生活并流传于民间,并具有浓郁的乡土气息。粗糙的制作工艺几乎不能登“大雅之堂”,特别在当下,一方面,我国农村向城市化发展,竹马灯已逐渐缺少生存的土壤;另一方面,社会结构的改变,消费的功能的多样化,打破了传统、封闭、僵化,而追求创新、开放和自由,消费结构也从生存型、温饱型向小康型、富裕型结构过渡。民间艺术竹马灯作为地方传统文化的典型代表,对其文化创意开发研究,已成为地方文化在新时期生存的必然要求。

1 民间艺术竹马灯文化创意产品开发,是其活化的重要渠道

村落是民间文化的重要载体,同时也是中国社会变迁的缩影。过去十年,中国社会的经济、文化大步发展,随着我国社会城镇化,中国消失了90多万村落,每一天,都有一百多个村落消失在历史长河。随着村落的消亡,依附于村落文化之下的传统文化也可能由于同新的社会形态不相适应而改变或消亡,即使有一些在多样性的文化交融中得到新的发展,但依然退化明显。

由于历史的原因,我国有很多的民间艺术、民俗文化出现了传艺断代的现象。尤其在社会快速发展的今天,民间艺术在现代文明的裹挟中举步维艰。当传统文化赖以生存的文化空间从乡土社会向现代城市转型,民间文化的传承和发展,成为多方关注的焦点。民间艺术的保存一方面离不开继承和保存,如目前的非遗文化传承,文字、声音和影像的收录、整理,另一方面离不开对传统文化的活化。传统文化的活化,不是简单的再现,更不是城市文化对民俗文化的取代。

虽然很多民间艺术的表现形式已经跟不上现代人的审美和需求,但我们仍可喜的看到,民间艺术本身具有强大的生命力、适应性和广泛的社会认同感,这是它今天依然能够生存的重要原因。竹马灯作为民间百姓希望五谷丰登、身体健康的生活祈福活动,集合了文化、生活和艺术三个方面内涵,是民众集体智慧的结晶。从产生之初的嬉戏到后来的生活祈福,经历了一个从无到有,由简到繁的发展过程,仅仅是满足儿童的快乐,变成了全体民众对未来生活美好渴望的精神寄托载体,是人们在生活劳动中创造的文化成果,并逐步形成为一个民族的共同心理感情,也维系着社会在一定层面的和谐发展。

文化艺术商品化是随着市场经济的确立,消费社会的形成而表现出的一种发展趋势。在新环境中,我们依然对美好生活向往,借助传统文化形态,表达对新生活的理解,运用现代艺术的眼光,让传统和现代和谐共处,将传统文化与现代城市和谐共生,促进传统文化多样性的发展,将文化、创意、产业的三方面整合,即文化艺术产业化,文化艺术产品化,是让民间文化,特别是没落文化复苏的重要渠道[1]。

2 文化创意产品的开发,离不开文化符号的发掘

每一种民间艺术都是历史遗传的结果,没有承传性,民间艺术就不可能形成并发展。文化符号也可理解为历史遗传的文化印记,如同生物的DNA一样,在自然的演化过程中,在意识或无意识中穿越表象,透过外观造型、行为仪式等线路再现。城市化迅速发展的今天,城市化进程使整个社会结构发生了改变,但民间艺术中最质朴、最核心的内涵会持续保留和传承,这是文化的精髓,规范着人们的行为、语言和心理的一种力量。它像符号一样,随着时间而不断的复制、更新和演变。

原生态的民间传统和民俗文化很难重现,文化创意产业是从创意的角度重新发展文化、民族、城市、生态、产业等既有资产,让各类文化资产透过创意整合,成为新的经济体系[1]。文化创意产业提倡流行美学形式、意向符号消费形式以及地方特色文化的强化。在这一思潮的影响下,各地开始重视其本身的地方文化特质,经由意象与符号行销。文化创意产业的商品要能清楚地传达文化的象征意涵,因此文化商品必须具备一般商品具有更清楚的象征符号以承载特定的文化意义,籍此传达出更深层的讯息。除了复活没落产业外,更有积极的促使现代主义之后断裂的历史文化意涵获得重视。

文创产品既是以文化商品以及它所承载的精神价值为核心来构建起价值。如果文化商品不能承载精神情感和地方文化,那么它本质上就未能完成产品向商品的转换艺术而失去其价值。现代文化消费朝向地方性、异质性、多元化。它包括了民间以生活和精神活动为主的生活用品与艺术作品。籍由意象行销将地方文化符号导入,成为未来文化消费的重要指标。文化创意产品如何表现地方性、特色性与文化性。作为多元的文创产业的一个重要维度方向,它是将文化艺术大众化、商品化的重要手段之一。将文化转化为有关物品,进而情景塑造和意象构建,以强化地方文化的象征性,已成为地方文化消费的重点。在这里,地方文化符号的体验与感知,文化体验和情景塑造,具文化象征的文化商品的研发,都能很好的促使消费。

3 发掘竹马灯的文化符号,做创意产品的开发

3.1 从竹马的起源,发掘出嬉戏的文化符号

“竹马”的起源古老,究竟起于何时,至今尚无定论。较为普遍的认为其起源于北方游牧民族儿童对成人的模仿,在孩子们眼里,模仿成年人骑马,成了一种荣耀,一种羡慕,进而也就产生了以骑竹竿代骑马的游戏[2]。文献层面,最早见于《后汉书·郭伋传》,“始至行部,到西河美稷,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜。”又《后汉书·陶谦传》记述:“谦少孤,始以不羁闻于县中。年十四,犹缀帛为幡,乘竹马而戏,邑中儿童皆随之。”今天的竹马灯(图1)是在继儿童的“竹马”游戏在传承中随着社会的发展,而不断地演变而来。竹马之戏,体现出的精神气质是积极向上的,富有朝气的内在形象,给人带来的是快乐的体验和成功的喜悦。这里体现的正是嬉戏的文化符号。如何在创意产品中体现传统文化精神的传承是一种无形的责任。

图1 竹马灯

3.2 从竹马的风俗形成,发掘出花灯的文化符号

灯具作为照明器具,在中国的起源很早,古代的灯具以青铜具、陶瓷灯具和宫灯为代表。其中,宫灯作为封建社会皇宫建筑特有的产物,在古代灯具中占有非常重要的地位。在工艺和装饰上,宫灯一般采用竹、木作为骨架,然后镶以绢纱、玻璃或牛角片,并绘以山水、人物、花鸟、虫鱼、戏剧故事等。民间彩灯最初便是由皇宫灯彩发展而来的,时间约在东汉,南北朝时已渐成风俗。隋唐时期,观灯活动达到空前的高潮[3]。“正月十五闹花灯”,作为一种民俗形式也一直流传至今。今天的竹马灯作为极具乡土气息的一种民俗活动形式,是继唐宋时期结合民间花灯民俗,而形成的一种艺术形式(图2)。浓郁的花灯文化符号一直延续至今。

3.3 从唐诗与竹马的结合中,发掘出中国式友爱的文化符号

具有开拓精神的唐代文人,让“竹马”之戏除了嬉戏之外,更将之引入诗境,李白《长干行》描写一位女子,思夫心切:“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜。”后来,用“青梅竹马”和“两小无猜”来表明天真、纯洁的感情长远深厚,以及形容男女儿童之间两小无猜的情状。后人则以“青梅竹马”称呼自幼一直陪伴长大的男女,尤其指之后长大后恋爱或结婚的人。饱含友谊、爱情的美好愿望,均为“竹马”的传承和发展起到了巨大推动作用,更是成为了竹马的典型文化符号。

3.4 从节庆活动的演变,发掘出祈福的文化符号

唐朝经济发达,文化昌明,国力强盛,为庆天下太平,显示“与民同乐”的普天同庆,统治者积极推动和参与到元宵灯节、灯会中。宋代民间“社火”则是继承了唐以来的这一民俗传统,在“神诞”的日子,家家灯火,人人出游,百戏杂陈,元宵之夜达到高潮。据《梦梁录》记载,有“清音、遏云、掉刀……竹马儿、村田乐、神鬼、十斋郎,各社不下数十”,他们扮成各类人物进行表演。宋时的“竹马”之戏,已经出现以竹篾制扎,以纸糊成的“马头”,有鼻有眼、有耳有鬃。现在河北、山东等地的跑驴,南方各地的竹马灯,皖南的“跑马灯会”(又称“竹马灯会”),就是在这样的传承、变革中而来。它与中国传统节日相结合,以春节、元宵节表演为最多。每逢国泰民安、风调雨顺之年,民间百姓就自行组织竹马灯会,祈祷来年五谷丰登、身体健康(图3、图4)。

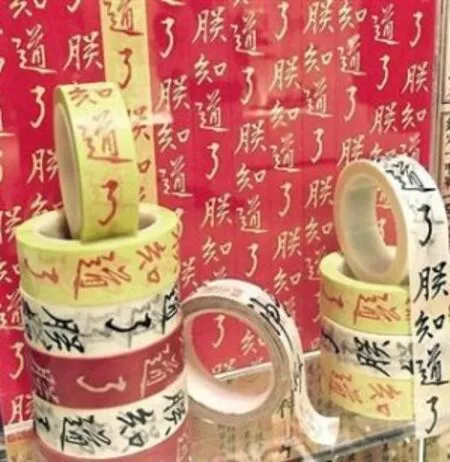

图3 胶带

图4 电音三太子

3.5 从竹马灯的文化符号到文创产品的开发思考

文化符号的挖掘是建立在对文化内容的深刻理解的基础上,涉及文化的起源、形成、演变和发展的自然和社会背景。文化符号的确定是决定文创产品表现怎样的文化,是文创产品设计开发的出发点。

如台北故宫博物院畅销的文创产品“朕知道了”胶带(图3),因康熙在批阅奏则时,爱在文末朱批“朕知道了”“知道了”,而推出这款文创产品之时,正是受“甄嬛传”大红影响,结合了传统文化和现代时尚文化的这两个概念,将“朕知道了”印在纸胶带上,成为一时的风潮。文创产品电音三太子(图4)源于台湾庙会的哪吒三太子阵头,阵头也称为艺阵文化,是台湾宗教活动的传统习俗,早年皆以传统锣鼓为背景音乐。在阵头文创产品中将传统的宗教符号和传统音乐(锣鼓)符号加入流行、动感的音乐语言,结合现代节奏,成为另类流行图腾,受到年轻族群欢迎[4]。这些都为我们在竹马灯的文创产品开发中提供了宝贵的经验。

4 总结

淳朴与沧桑的竹马灯在其产生、发展和演变的过程中,形成了个性鲜明、寓意美好的传统文化符号,嬉戏、花灯、友爱和祈福承载了老百姓对美好生活的期盼与寄托。曾经的大众流行文化,世异时移,让传统文化走向时尚,感受传统文化的魅力,提炼文化符号并运用到时尚的文创产品当中去,是行之有效的设计思路。