泗州戏《秦香莲》舞台表演的美学分析

张艺凡

(安徽大学艺术学院,安徽合肥230039)

泗州戏又名“拉魂腔”,分布于皖北地区的淮河两岸,从最初的艺人民间流浪演唱创作到后期形成风格和统一的唱法、唱腔,经过了两百多年的发展变迁[1]。它植根于普通民众的生活中,具有浓郁的乡土气息,与徽剧、黄梅戏、庐剧并称为安徽四大剧种。2006年,泗州戏被列为首批“国家级非物质文化遗产”。泗州戏《秦香莲》作为泗州戏传统剧目代表作,又名《铡美案》,是目前戏曲舞台上最流行的剧目之一,该剧充分运用泗州戏独具韵味的唱腔曲调、舞台上剧情结构的有序铺展以及戏曲舞台表演艺术的意境美,夺得了可观的审美群体,同时也让该剧的艺术价值得到进一步的提升,并成为泗州戏传统剧目的代表作之一。

1 动人以音,余音绕梁

泗州戏的音乐非常别致,地方色彩尤为鲜明,是由民间说唱发展起来的比较典型的板腔体唱腔剧种。“板”在泗州戏中相当重要,演员唱腔的变化、感情的抒发和控制,特别是节奏的变化与“板”有着密切的联系。泗州戏唱腔相对比较自由,铿锵有力,曲调优美动听。男声质朴酣畅、洒脱爽朗、诙谐粗犷。女声委婉细腻、华丽飘逸。特别是男女演员常用的“啊哈咦”“一喻得”“那哈咦”等勾人心魄的拖腔唱法[2],以至于民间歌谣吟曰:“听了拉魂腔,嗓子就发痒”“听了拉魂腔,错抱枕头去南庄”“听了拉魂腔,多跑十里不冤枉”“听了拉魂腔,犹如酒醉在梦乡”。泗州戏唱腔自由灵活,允许演员在一定的基调旋律基础上,灵活掌握节奏的快慢。给予演员一定的演唱发挥空间,这也是泗州戏不同于其他地方戏独特的地方。泗州戏的独特之处还表现在伴奏乐器,那就是“柳叶琴”(弹拨乐器)这在全国戏曲剧种上来讲,是十分鲜见的,伴奏节奏轻快自由,节奏感强,加强了泗州戏的表演的审美价值。

1.1 《秦香莲》中哭腔的运用

在安徽北部淮河流域一带,有一种民间习俗叫“哭坟”。民间妇女在“哭坟”时吟唱的哭腔,是在中国传统的五声调式的基础上,加入了大量的偏音及变化音的使用[3]。泗州戏的哭腔借鉴民间习俗“哭坟”,偏音4、7的使用非常频繁,哭似唱,唱似哭,真挚感人,催人泪下。

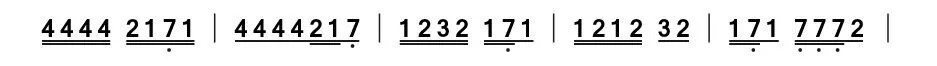

哭腔中偏音谱例:

1=D 2/4

泗州戏哭腔中偏音及变化音的运用使得音乐从高音持续旋转下行到中低音,反反复复循环不已,迂回跌宕,使人肝肠寸断,悲伤情绪不易言表。《秦香莲》哭腔的运用,增强了该剧凄楚、哀怨的色调。全剧多处使用哭腔的唱腔形式表达秦香莲的委屈不平,如第二场“闯宫”一场中,秦香莲母子至驸马府寻夫,得门官帮助,乃“闯宫”而入,秦香莲带着儿女见到陈世美,对陈世美的哭诉,此处哭腔的运用,将秦香莲心中的委屈以及面对陈世美不肯收留香莲母子,要把他们撵出宫去的心寒通通的倾诉出来,秦香莲心中虽然很痛苦,仍希望陈世美能认下妻子儿女。“闯宫”一场充分运用泗州戏中哭腔的唱腔方法,不仅让观众看到秦香莲母子的委屈、辛酸,同时也看到了陈世美的决绝与狠心。

1.2 《秦香莲》中伴奏轻快和谐

泗州戏在伴奏体例上推崇以弹拨乐器“柳叶琴”为主,制作简单粗糙,工艺不太讲究,仅有二根琴弦、五度定音但音色浑厚以及共鸣音和颗粒感很强[4]。拉魂腔的伴奏采用了说唱形式的伴奏方法,过门和前奏都没有固定的谱子,可长可短,运用自如。不同的艺人在演唱时可能对剧情和剧中人物的理解不同以及自身声音条件和所掌握丰富多彩的唱腔的不同而创造出不同的优美的旋律。

《秦香莲》中“杀庙”一场,承接前场的交代,武士韩琪奉命追杀“疯妇”秦香莲母子。“杀庙”一场主要表现的是韩琪的情节发展,韩琪出场时伴奏激烈、富有斗争性,将韩琪武士的身份得到突显,“杀庙”一场伴奏节奏较快,不仅将剧情的发展推向高潮,同时,突出表现了韩琪的公正不阿。接下来“公堂”“说情”“铡美”分别是包拯审结此案过程中的三次斗争。尤其是“说情”一场,伴奏配合剧情的发展以及演唱者的演唱唱腔,表现秦香莲与皇姑的激烈斗争,推动情节发展的同时也让该剧好看好听。因此,从事泗州戏伴奏的艺人必须与演唱者达到和谐一致的配合功效。

2 动人以情,妙在入情

“演故事”是戏剧的本质特征之一,而所谓“故事”,就是由人在延续性的遭际中不断相互刺激,引起反应而构成的一系列连锁事件;这些引起反应的相互刺激又都必须通过可以感知的外部形体动作和语言动作才能传达给对方[5]。强调以“动作”为中心讲述故事、抒发情感。而就戏曲而言,它最基本、最主要的趋向是采用了以表现“情感”为中心的道路,突出“妙在入情”的特征,也正是它的审美优势所在。泗州戏《秦香莲》讲述弃妇秦香莲状告陈世美的故事,故事内容虽简单,但抒发的情感细致入微,足以引起观众共鸣。充分体现了戏曲“妙在入情”的审美特征。

首先,《秦香莲》所表达的情感内容的普遍性表现在对陈世美道德沦丧的情感谴责。秦香莲进京寻夫,却被陈世美赶出驸马府,以此开始了秦香莲状告陈世美的情感发展线。《秦香莲》“闯宫”一场,被赶出府的秦香莲母子回到住处,店家张元龙为之出主意,“既然陈千岁不肯认你,你就去找去找三朝元老、宰相王延龄告他”对于陈世美抛妻弃子的道德沦丧,店家的出谋划策状告陈世美为情感谴责的第一层;“抱琵琶”一场,宰相王延龄安排秦香莲扮卖唱女为陈世美演唱,借此机会向陈世美哭诉,陈世美依旧不肯应允。王延龄则指点秦香莲去包拯处告状,宰相王延龄的指点状告陈世美为情感谴责的第二层;“杀庙”一场,韩琪奉命追杀秦香莲母子,得知秦香莲正是陈世美的原配妻子之后,放他们远走逃命,自己则自刎而死。得知真相的韩琪不禁感慨“怨声驸马心肠狠,你不该让我那刀杀亲生”韩琪怨愤陈世美并放走秦香莲母子为情感谴责的第三层;秦香莲一路状告陈世美,店家张元龙、宰相王延龄以及武士韩琪对其的出谋划策层层递进,旁敲侧击的表明这不仅仅是秦香莲个人的委屈和愤懑,而是普遍现象,对于陈世美贪恋荣华富贵、抛妻弃子、道德沦丧是遭到整个社会的情感谴责。直到包拯接下秦香莲的冤情,并为其伸冤,情感抒发达到顶峰。

其次,包拯不顾皇权威逼,为秦香莲伸冤同样体现着情感内容的普遍性。“公堂”“说情”“铡美”这三场戏分别是包拯审结此案过程中三次情感斗争,交锋对手逐步升级,情感宣泄层层递进直至高潮。“公堂”一场,是包拯与陈世美之间的一次斗争,也是坚守道德伦理底线的包拯与至高皇权的第一次情感斗争。“说情”一场,是包拯与至高权利的第二次斗争。“铡美”一场是包拯与至高皇权的以三次斗争,国太步步相逼,包拯愧愤交加,摘下头上的乌纱帽喝令开斩!一个小小的转折,更是将包拯在权利逼诱下,坚守最后的道德底线,为秦香莲伸冤,不顾个人前程,将陈世美绳之以法。更是当时封建社会下为受到至高权利欺压的老百姓的一次斗争。

《秦香莲》所爆发的情感真实可感,具有普遍性的审美特质。让该剧呈现在舞台上时,秦香莲的委屈以及陈世美遭到的一层层情感谴责,能够引起观众的情感共鸣。所抒发的“情”足以动人,足以感人。

3 动人以意,意境融彻

戏曲的舞台表现方式不同于话剧的表现方式,在强调“写实”的话剧中,这“再现”性质表现的很鲜明,人物的装扮、言语、动作和舞台的环境布置都要求“逼似”于生活原貌,情节及其展现方式也一定要观众真实可信[6]40-41。而戏曲舞台表演可以说是“写意”的方式去呈现。戏场上的表演并不是生活的客观形态的如实再现,而总是要变形,并多以“虚拟”的方式处理,但经由这样的途径却能更直接的透视人物的内心世界,由“不似”追求“神似”。戏曲美学家陈幼韩先生在论述戏曲表演的美学特征时,提出一个看法,认为戏曲表演是“体验的剖象表现”。“它的舞台逻辑是:按照《诗·序》里关于形象思维的贯串线,以泛美的艺术创造,使演员丰富的内部体验,大大突破了生活现实的局限,通过行当和唱、念、做、打、扮的表演程式,把人物的性格特征、思想活动,率直的为观众唱出来、说出来、比出来、画出来并用乐器打出来,实现舞台上人物内心世界视象化和外部特征特写化、叙述化,对人物形象和他的灵魂进行主观剖析式的艺术表现”[7]。《秦香莲》作为泗州戏传统代表剧目,舞台表演上充分体现了戏曲舞台的写意性。

戏曲同样是以社会生活为描写对象,却偏要与生活原型在外观上形成种“不似”,其目的除了美化以外,更在于揭示对象的内在意蕴,即“神似”于对象[6]41-42。将角色内心情感表达的更加婉转有韵味。泗州戏《秦香莲》“闯宫”一场,秦香莲带着儿女前来找陈世美,与多年没见的丈夫再次相见,就在两人目光相触的一瞬,小锣配以一记“台”,对于秦香莲有意来寻夫,陈世美则一惊,并没有想到会见到秦香莲,这一“台”就像爆出的小火花,突出强调陈世美心中“不自然”,手法本身也很有意味。这一记小锣响无疑是典型的“写意”之笔,因为生活中,两人相遇是不可能发出声响。以及在“杀庙”一场中,韩琪奉命追杀秦香莲,于庙中遇到秦香莲母子,并拔剑欲刺之。秦香莲母子与韩琪之间激烈的争执,运用锣鼓来表现争执场面,生活中真实的争执是不会伴有声响的。《秦香莲》中此种写意手法的运用既典型又富有韵味。

戏曲舞台表演的写意性还体现在运用歌舞的手段来表现人的行为、言谈话语、心态情绪。秦香莲委屈苦闷并不是说出来,而是要唱出来,口中之声要“歌化”,这是戏曲舞台表演写意性的特征,生活中的人既不歌也不舞。然而这种歌舞化表演可以更鲜明地揭示人物的内心情感,这种表现方式本身也体现为对生活现象的一种独特“解释”,给观众带来别具以为的审美感受。《秦香莲》“抱琵琶”一场王延龄令秦香莲扮为卖唱女入宫为陈世美祝寿演唱,秦香莲并没有直接向陈世美哭诉,而是借用自己的故事一点点唱来:“荆州地头户人家都卖骡马,二户人家卖了砖房……为什么不见强人他开腔,不用人说我知道,我知强人他是变心肠”运用泗州戏独特的唱腔特色,听秦香莲的娓娓道来,将心中的委屈伤心一点点唱出来,更直接的揭露了秦香莲的痛苦与不甘。

舞化的表演,写意特征也一望即知。泗州戏的表演艺术是在说唱的基础上,大量吸收了民间花鼓、旱船、跑驴等舞蹈表演形式,活泼、欢快具有浓郁的生活和乡土气息。“压花场”是泗州戏最具有代表性的表演形式。压花场有单压和双压[7]。单压是一男一,双压是一男二女对舞对唱。演员在表演时,必须注意手、眼、腰、腿、步等各部位的协调与配合。如女演员在走四台角、旋风式时,形似风摆杨柳,状若出水芙蓉,舞姿极为优美。《秦香莲》“闯宫”一场,秦香莲母子到驸马府前,被门官拦下,门官并不知道秦香莲说的是不是实话,但又担心不禀报,日后夫妻团圆,自己就遭罪了,心生一计,将秦香莲罗裙裁下一块,装作自己并没有拦下秦香莲,追着秦香莲母子,闯入府中。《秦香莲》这一情节的处理,步伐轻盈,形似风摆杨柳。现实中则不会在如此情境下,还会如此怡然。再如,秦香莲找到王延龄诉冤情时,一系列顿袖的运用,也是与生活对象既“不似”又“神似”。“杀庙”一场韩琪找到秦香莲后,欲拔剑杀之,一系列的舞剑动作绝不“仿真”,却一定要打的漂亮好看并一定要打出身为武士的武技。《秦香莲》中诸多富有泗州戏舞蹈特色的表演,让该剧呈现在舞台上时不仅好听也好看。

4 结语

泗州戏经过两百多年的发展已成为具有鲜明地方特色的优秀剧种,现有剧目约有三百多个,作为传统剧目代表之一的《秦香莲》长期盛演不衰。呈现在舞台上,其富有泗州戏特色的音乐唱腔,足以让观众为之倾倒;其抒发的情感内涵,足以让观众产生共鸣;其充分体现戏曲舞台美感的意境,足以让观众为之痴迷。泗州戏《秦香莲》舞台表演上的审美特质在泗州戏剧目的发展史上具有一定的研究价值。

——包拯