SDHI类杀菌剂啶酰菌胺

华乃震

啶酰菌胺(boscalid)是巴斯夫公司开发的第一个广谱性SDHI(琥珀酸脱氢酶抑制剂)类杀菌剂。它作用于线粒体呼吸链复合体 II,抑制琥珀酸脱氢酶,进而影响电子转移和能源供给造成病原菌死亡,可用于防治白粉病、灰霉病、茎腐病等多种病害[1-2]。

许多新的 SDHI类杀菌剂上市后,受到市场的热捧,销售额增长显著,2010年SDHI类杀菌剂全球销售额仅为4.28亿美元,而到2014年销售额升至 13.72亿美元,这时 SDHI类杀菌剂在世界农药20强产品类型中已排列第14位[3]。2015年在所有类别的杀菌剂市场销售额均同比下降时,唯有SDHI类杀菌剂销售额继续增长,达 15.76亿美元。2010-2015年复合年增长率为29.8%和2014-2015年复合年增长率为14.9%,在各类杀菌剂中居于首位。

其中,德国巴斯夫公司开发的SDHII类杀菌剂啶酰菌胺尤其引人注目,该产品上市后不久迅速成为上亿美元产品。这推动了整个 SDHI类杀菌剂的发展,也开创了SDHII类杀菌剂在全球的新纪元。

1 啶酰菌胺的发展

1969年Uniroyal公司首次推出SDHI类杀菌剂萎锈灵(carboxim)并上市;之后又有麦锈灵(benodanil)、甲呋酰胺(fenfuram)品种上市。这3个品种主要用作(叶面喷雾)种子消毒剂。然后,在1981又上市了灭莠胺(mepronil)、1989年氟酰胺(flutolanil)、1997年呋吡菌胺(furametpyr)和噻呋酰胺(thifluzamid)等品种。虽然,这4个杀菌剂品种主要用于防治水稻病害,但这类杀菌剂对一些主要真菌病害的防效有限。因此这类杀菌剂并未受到各大农化公司的重视[4]。

在1992年德国巴斯夫、拜耳和纽发姆等多家公司参与市场开发吡啶酰胺类杀菌剂时,巴斯夫公司发现了啶酰菌胺,其为有杀菌活性的烟酰胺类杀菌剂,并由巴斯夫公司生产[5]。1999年在日本,日本植保所委托各试验地进行了谷类、豆类、果树等作物上灰霉病和菌核病的防治试验。试验结果表明,该药剂对灰霉病和菌核病有较好的防治效果,并对作物安全。随后在2002年,在植物保护大会上啶酰菌胺被欧盟标准委员会首次公布,并首次在世界范围介绍了有关资料。在2002年底也向EPA提交了申请登记的啶酰菌胺有效成分资料[6]。

啶酰菌胺是2003年上市的第一个广谱性SDHI类杀菌剂,主要商品名有Endura®、Prisine®、Bellis®和 Cantus®等。2003年啶酰菌胺首先在英国登记上市,又在德国和瑞士上市。2005年1月该药剂在日本进行了登记,登记作物为蔬菜、大豆、葡萄,防治对象为灰霉病和菌核病。然后,相继在美国、澳大利亚、加拿大、巴西、意大利、中国、西班牙和阿根廷等 70多个国家登记,用于 100种作物防治80多种病害。中国也给予巴斯夫公司的啶酰菌胺行政保护,保护期7.5年[6]。

啶酰菌胺对病原菌孢子的萌发有很强的抑制作用,对病害的防治效果比普通杀菌剂(如嘧霉胺)好。对所有生长期的真菌有效,具有耐雨水冲刷能力及持久性;在低浓度时也能阻止菌丝生长和孢子形成,有治疗作用。曾对800多个已对通用杀菌剂产生抗性的灰霉病菌菌株进行防治试验,结果表明它与与其他杀菌剂无交互抗性。

该药剂最初作为烟酰胺类叶面处理杀菌剂使用,主要用于蔬菜和果树。后来发现其杀菌谱较广,几乎对所有类型的真菌病害都有活性,尤其对防治白粉病、灰霉病、菌核病和各种腐烂病等病害非常有效,且对其他药剂产生抗性的病原菌亦有效。此后被用于油菜、葡萄、果树、蔬菜和大田作物等,防治白粉病、灰霉病、各种腐烂病、褐腐病和根腐病等病害。啶酰菌胺可用于众多作物防治多种病害,用量为有效成分285~770 g/hm2,可茎叶喷雾,也可作为种子处理剂使用。

2 啶酰菌胺的市场

啶酰菌胺在2003年上市后发展非常迅速,市场销售十分红火,是 SDHI类杀菌剂发展史上的一个重要里程碑。在2005年啶酰菌胺的全球销售额已超过1.0亿美元(为1.05亿美元),并带动SDHI类杀菌剂同比增长59.32%。2007年其销售额为1.7亿美元,2009年为 2.80亿美元,2010年为 2.95亿美元,2005—2010年增长率超过58%,增幅惊人。在2010年3月巴斯夫公司根据啶酰菌胺市场杰出表现,将其销售额一再提升,预计可突破4亿美元,将成为该公司王牌产品甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂吡唑醚菌酯的最好补充。2012年销售额升至3.55亿美元,2013年销售额为3.75亿美元,而2014年销售额至3.90亿美元,看来离该公司的预期目标已不远了。

巴斯夫公司不仅开发了啶酰菌胺单剂产品,还开发了许多复配产品,与其配伍产品有氟环唑、吡唑醚菌酯、苯菌酮、醚菌酯、叶菌唑和醚菌胺等。如啶酰菌胺与氟环唑(Epoxiconazole)复配产品用于谷物;啶酰菌胺与苯菌酮(Metrafenone)复配产品用于油菜;啶酰菌胺与吡唑醚菌酯的复配产品商品名Coronet®,作为种子处理剂在美国上市,使啶酰菌胺品种大获成功。

2013年巴斯夫公司投资5 000多万欧元,用于扩大其位于巴西圣保罗市附近的Guaratingueta生产厂的产能,并于2016年新增生产线投产。

2014年,巴斯夫公司在英国登记了复配产品Pictor®(啶酰菌胺+醚菌胺),用于防治油菜菌核病,据报道,这是英国用于油菜作物上含甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂醚菌胺(Dimoxystrobin)的第一个产品。

2016年,巴斯夫公司与荷兰Incotec种子包衣公司达成有关啶酰菌胺合作协议,巴斯夫公司将其杀菌种子处理剂(啶酰菌胺+吡唑醚菌酯)授权给Incotec种子包衣公司,用于处理芸苔属作物种子,这也扩大了啶酰菌胺品种的市场。

在2014年在SDHI类杀菌剂产品中啶酰菌胺的销售额占首位(3.90亿美元,占比为28.43%),远高于氟唑菌酰胺(2.85亿美元)、联苯吡菌胺(2.00亿美元)、氟唑菌苯胺(1.30亿美元)和氟唑环菌胺(0.85亿美元)等其他SDHI类杀菌剂品种,为当年SDHI类杀菌剂产品的龙头老大。

2015年气候(北美不利的天气条件,北欧凉爽和干燥的夏天)以及较低的农产品价格等因素导致全球农药销售市场普遍下滑,啶酰菌胺当年销售额下降至3.30亿美元,2016年销售额为3.07亿美元,仍占据SDHI类杀菌剂产品的销售额第2位(第一是氟唑菌酰胺,销售额为3.90亿美元)。

3 作用机理与杀菌效果

啶酰菌胺是线粒体呼吸链中琥珀酸脱氢酶(是最小的复合体中的呼吸链)抑制剂,能抑制真菌的呼吸。施药后经叶面渗透药液被植物吸收,通过叶内水分的蒸发作用和水的流动使药剂传输扩散到叶片末端和叶缘部位,并与病原菌细胞内线粒体作用,和呼吸链中电子传递体系的蛋白质复合体II(也是线粒体内膜的一种成分,但它的结构比较简单)结合。在三羧酸(TCA)循环中催化琥珀酸成为延胡索酸,抑制线粒体琥珀酸脱氢酶活性,从而阻碍三羧酸循环,使氨基酸、糖缺失,阻碍了植物病原菌的能量源ATP的合成,干扰细胞的分裂和生长而使菌体死亡。因此,啶酰菌胺药剂预防植物真菌病害效果非常好。

啶酰菌胺具有双重活性。复合体II在真菌代谢中起关键作用,一方面,它在真菌产能时,为高能电子的形成传递能量;另一方面,它能参与输送TCA循环的组分用以阻断氨基酸和脂质,形成一个重要的交叉。啶酰菌胺通过抑制蛋白质复合体II来阻止真菌产能,从而抑制真菌生长。

从啶酰菌胺是通过抑制蛋白质复合体II来阻止真菌的产能来抑制真菌的产生这点来看,它与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂作用是不同的,二者之间不产生交互抗性。啶酰菌胺在电子传递中有不同的作用方式和作用点,能抑制孢子萌发、菌管的延伸、菌丝的生长和孢子母细胞形成真菌的生长和繁殖等主要阶段,是第一个利用这种高效作用方式来对抗出现在重要作物上新型病害的产品,即使病原体已产生了对抗其他杀菌剂的抗性,也能会受到啶酰菌胺的控制。

据有关资料报道,啶酰菌胺用于经济作物:对葡萄、豆类、瓜类、番茄、草莓、茄子、莴苣等的灰霉病菌防效显著,对洋葱的灰霉病菌防效好。对豆类、瓜类、番茄、莴苣、洋葱、萝卜的菌核病防效显著。对瓜类的白粉病防效显著。对瓜类、番茄、苹果、洋葱、萝卜的链格孢属菌防效显著。此外,对叉丝单囊壳菌(苹果)、痂囊腔菌(葡萄)、单囊核属(草莓)、褐孢属(番茄)、核盘病菌(瓜类)等病害也具有较好的防治效果。药剂在喷施后持效期长,具有较长的喷施间隔期。

灰霉病、菌核病多数在低温、潮湿环境下发生,一般需要喷施作用特点不同、具有良好的耐雨性药剂来进行防治。在病情比较严重的情况下,使用啶酰菌胺仍能高效持久的控制灰霉病、菌核病等病害。这主要是由于低质量浓度啶酰菌胺就能阻碍菌丝生长和孢子形成,具有治疗作用;同时啶酰菌胺还能抑制孢子萌发、芽管伸长及附着器形成,故又具有较好的预防作用,防止发病后的二次感染[6]。

啶酰菌胺使用方法为茎叶喷雾。在瓜类(如黄瓜)上施药,应注意在高温、干燥条件下避免发生烧叶、烧果现象;葡萄等果树上施药,要避免和渗透展开剂、叶面液肥的混用,以免降低药效。

由于 SDHI类杀菌剂作用位点单一,啶酰菌胺上市5年就有了抗性报道,目前国际杀菌剂抗性委员会把啶酰菌胺归类为中等抗性风险杀菌剂药剂,因此必须引起重视。目前这类杀菌剂在我国应用还不普遍,随着在国内使用面积的不断扩大和频繁使用,必将面临抗性问题发生;因此人们使用时应杜绝滥用这类药剂,并进行合理的混配使用,可以有效地延缓抗性的发生。但应注意的是啶酰菌胺与 2个或多个SDHI类杀菌剂复配时,虽然有好的防效,但并不能作为抗性治理的策略,这种复配必须视作单一的 SDHI类杀菌剂来处理。啶酰菌胺与 SDHI类杀菌剂之外的(如甲氧基丙烯酸酯类、三唑类和其他类等)杀菌剂复配,不仅药效高,还能有效地延缓抗性的发生。

4 啶酰菌胺的合成方法

啶酰菌胺有良好的杀菌效果,随着专利保护期到期,其原药及中间体的合成引起国内外研究者的关注。

近年文献报道的啶酰菌胺合成方法[7-10]通常是由2-氯烟酸制备2-氯烟酰氯,再与2-氨基-4,-氯联苯反应制得啶酰菌胺。

以取代苯硼酸和卤代硝基苯或卤代氨基苯为原料经Suzuki偶联反应得到4,-氯-2-硝基联苯,然后再经还原反应得到4,-氯-2-氨基联苯,再与2-氯烟酰氯反应得到啶酰菌胺。该方法原料特殊,生产工艺不稳定,杂质不易分离,生产成本高,反应条件苛刻,不适合工业化生产。

以对氯苯胺为原料,经重氮化,偶联,Boc保护、缩合、脱保护,得到啶酰菌胺。该法的关键是脱保护后的中间产物难于除去,最终产物含量低。为此,张慧丽等[8]采用以 2-氯硝基苯和 2-氯烟酸为起始原料,分别经还原反应和酰化反应生成2-氯苯胺和2-氯烟酰氯,二者再进行酰胺化反应生成2-氯-N-(2-氯苯基)吡啶-3-甲酰胺,最后与 4-氯苯硼酸进行偶联反应生成啶酰菌胺。该路线总收率67%,具有原料易得,生产工艺稳定,溶剂可回收使用,生产成本低等优点。

程传杰等[9]认为从结构上看啶酰菌胺属于联苯类酰胺化合物,其合成的关键是制备相应的中间体2-(4-氯苯基)苯胺(化合物)。该中间体化合物合成主要是以邻氯硝基苯或邻碘苯胺为原料,经Suzuki偶联反应得到。但此反应一是要用贵金属鈀催化剂,二是原料4-氯苯硼酸的制备需要用格氏试剂或锂试剂,条件十分苛刻,成本高,工业化生产难度大。该研究者以苯胺、4-氯苯肼、2-氯烟酰氯为原料,通过2步反应合成啶酰菌胺,达到了简化啶酰菌胺合成,降低成本的目的。关键的第一步偶联反应的优化条件为:乙腈作溶剂,以4-氯苯肼∶苯胺∶二氧化锰∶30%双氧水的加料质量比为 1∶20∶0.1∶10;反应温度50 ℃,双氧水的加料时间为8 h,加料后反应5 h,啶酰菌胺总收率39%。该法具有的优点:原料易得,避免了传统的Suzuki偶联反应,可不使用贵金属鈀催化剂及对氯苯硼酸原料;路线短,仅需2步反应;采用双氧水这一绿色氧化剂;反应条件温和(50 ℃)。无需高温和高压等条件。

于康平等[10]在啶酰菌胺及其同系物的合成及杀菌活性研究文章中,以4-氯联苯为原料,利用叔丁基的空间效应和可逆Friedel-Crafts烷基化反应,建立了一条杀菌剂啶酰菌胺及其同系物的合成新方法,并制备了啶酰菌胺及7个同系物。其结构经1H NMR、质谱和红外等确认。初步确定杀菌活性为,在50 mg/L质量浓度下,啶酰菌胺及其同系物产品对部分病原菌表现出良好的活性。

5 啶酰菌胺的理化性质和剂型

5.1 啶酰菌胺的理化性质

啶酰菌胺纯品外观为白色无味晶体,熔点:142.8~143.8 ℃,相对密度:1.381(20 ℃)。水中溶解度(20 ℃):4.6 mg/L,在其他溶剂中的溶解度(20 ℃):正庚烷<10 g/L、甲醇 40~50 g/L、丙酮 160~200 g/L。稳定性:在室温下空气中稳定,54 ℃可以放置14 d;pH为4、5、7和9时,在水中稳定;在水溶液中不光解。

哺乳毒性:大鼠(雄/雌)急性经口LD50>5 000 mg/kg,大鼠(雄/雌)急性经皮 LD50>2 000 mg/kg,大鼠(雄/雌)急性吸入LC50(4 h)>6.7 mg/L。对兔皮肤和眼睛无刺激性,对皮肤无致敏性。

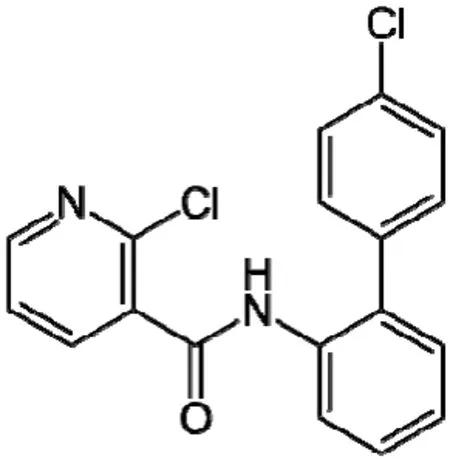

图1 啶酰菌胺的结构式

野生动物毒性:山齿鶉急性经口LD50>2 000 mg/kg,虹鳟 LC50:2.7 mg/L (96 h)。水蚤 LC50:5.33 mg/L (48 h),藻类LC50:3.75 mg/L (96 h)。蜜蜂NOEC(经口):1.66 μg/蜂。非靶标生物:蚯蚓(雄/雌)LC50>1 000 mg/kg。蜜蜂触杀 LD50>200 μg/只。

藏晓霞等[11]采用半静态法,研究了啶酰菌胺对水生生物斑马鱼的毒性。结果表明,急性试验中啶酰菌胺对斑马鱼胚胎及成鱼的96 h致死浓度(96h-LC50)分别为:成鱼(1.84 mg/L)>胚胎(1.26 mg/L);胚胎的心跳次数和孵化率均随暴露浓度的增加而显著减少;酶活性试验中,啶酰菌胺质量浓度大于 0.036 mg/L(环境中可检测浓度)时,成鱼肝脏中丙二醛(MDA)含量、荧光强度和超氧化物歧化酶(SOD)活性与对照组相比均差异显著。结论表明啶酰菌胺对斑马鱼胚胎及成鱼均表现为中等毒性,且对其胚胎和成鱼肝脏的发育有一定的毒性作用。代谢途径:在动物中,啶酰菌胺的联苯环发生羟基化作用、葡萄糖苷酸化以及硫酸酯化作用;通过排泄分泌进行代谢;在植物中,啶酰菌胺的联苯和吡啶环发生羟基化作用和这2种环的裂解反应,残余物的主要成分是没有发生变化的母体;在土壤/环境中部分降解,土壤中DT50:108 d~1年(实验室,空气条件下,20 ℃),野外DT50:28~200 d,在自然界的水及冲积物中能够很好的降解。

5.2 剂型

纵观啶酰菌胺的理化性质,其熔点较高(142.8~143.8 ℃),水中溶解度较小(4.6 mg/L),因此非常适合加工环保剂型WG和SC,而在有机溶剂中溶解度较小,所以一般都不加工为EC。

从巴斯夫的专利可知,脱水啶酰菌胺为I晶型(熔点144~145 ℃)。为了把脱水啶酰菌胺制备为SC或SE,依据PCT/EP02/10320,首先要制备为水合啶酰菌胺(Ⅱ晶型,147~148 ℃,单斜晶),然后在水和助剂(润湿剂,分散剂等)存在下,将水合啶酰菌胺研磨为非常细的粒子。脱水啶酰菌胺(I晶型)不能被研磨为细小的悬浮液颗粒,因为该原药与助剂在水中被研磨时,会形成壤质固体,从而阻碍进一步研磨。

因此必须把脱水啶酰菌胺(晶型I)溶于水溶性溶剂(如醇、酮、醚、酯、酰胺、二甲亚砜等极性溶剂)中,然后加入水重结晶,沉淀出水合物,即水合啶酰菌胺,方能加工为悬浮剂。当加工啶酰菌胺 WG时,可通过挤压造粒法,直接从脱水啶酰菌胺(晶型I)制得,而无需提前转化为啶酰菌胺水合物。因此,把啶酰菌胺加工为WG比SC更容易和方便。

目前啶酰菌胺加工剂型有:水分散粒剂(WG)、悬浮剂(SC)、悬乳剂(SE)和种子处理剂等。巴斯夫公司的主要商品化制剂产品有:⑴ Endura®(70%啶酰菌胺 WG);⑵ Filan®(50%啶酰菌胺 WG);⑶Pristine®(5.2%啶酰菌胺+12.8%吡唑醚菌酯WG);⑷Signun®(26.7 g/L啶酰菌胺+6.7 g/L吡唑醚菌酯SE);⑸ Cantus®、Flussig®、Pictor®、Collis®(200 g/L 啶酰菌 胺 SC); ⑹ Tracker®、 Splice®、 Venture®、Champion®(233 g/L啶酰菌胺SC);⑺ 种子处理剂:啶酰菌胺+唑菌胺酯、啶酰菌胺+醚菌酯、啶酰菌胺+氟环唑等。

这些剂型产品在全球范围内被广泛用于果树、蔬菜、葡萄等作物防治灰霉病、菌核病等病害。如50%啶酰菌胺WG在油菜和葡萄上应用较多,用量为0.5 kg/hm2,对褐腐病菌、链格孢菌和茎枯病菌有很好防效; 70%啶酰菌胺WP可用于豆类、莓类、球茎蔬菜、根类蔬菜;含啶酰菌胺和百克敏(唑菌胺酯,pyraclostrobin)的可湿性粉剂可用于多种果树、蔬菜和大田作物,可依据作用和病害情况施用多次。

德国巴斯夫公司利用本公司开发和生产的吡唑醚菌酯(甲氧基丙烯酸酯类,对子囊菌类、担子菌类、半知菌类、及卵菌类等植物病原菌有优越的抗菌活性)和啶酰菌胺(SDHI类,对白粉病、灰霉病、及各种腐烂病有优异的防效)杀菌剂各自的特点,开发了30%吡唑醚菌酯·啶酰菌胺 WG,是防治果树多种病害较为理想的药剂。此产品具有如下特点:⑴ 该药剂对真菌具有广谱活性,对果树(如苹果、梨、桃子和樱桃等)作物的主要病害具有高活性和有出色的防效;⑵ 具有优异的持效性,使用间隔期较长。梅雨季节对该药剂使用效果无多大影响;⑶ 该药剂对果实几乎无污染,所以在收获果实前1 d仍可使用,因而该药剂非常适宜用于成熟期不一致的果树;⑷ 该药剂为无溶剂、无粉尘水分散粒剂,使用方便和安全。

伍翔等[12]用挤压法研制70%啶酰菌胺WG。得到的最优配方为:啶酰菌胺(含量96%)70%(折百)、CBZ 2%、D-425 6%、EFW 2%、硫酸铵8%、膨润土补足至100%。试验样品经检测,啶酰菌胺悬浮率97%(贮前)和96%(贮后)、润湿性5 s、分散性合格、有效成分含量分解率<5%、pH 8~11,其余指标均符合水分散粒剂的指标。

石伟山等[13]通过对润湿剂、分散剂、填料等的筛选,采用旋转挤压造粒法制备40%唑醚·啶酰菌胺WG。确定了40%唑醚·啶酰菌胺WG的配方为:SP-2836 (聚羧酸盐)2%、Mortwet D-425 4%、REAX910 (木质素磺酸钠) 2%、AJ-002 (改性萘磺酸盐)2%、K-12(十二烷基硫酸钠) 3%,玉米淀粉补足至100%。最终的样品经检测,悬浮率热贮前后分别为91.0%和89.5%;崩解时间热贮前后分别为38 s和35 s;水分热贮前后均为3%;pH热贮前后分别为 8.5和 8.7;持久起泡性热贮前后分别为 25%和20%;热贮分解率合格。

5.3 国内登记

巴斯夫公司于2008年8月在国内获得啶酰菌胺96%原药以及50%啶酰菌胺WG(登记作物为黄瓜、葡萄、草莓灰霉病)登记。2010年登记300 g/L醚菌酯·啶酰菌胺(100+200)SC(登记作物为黄瓜、甜瓜、苹果、草莓白粉病)。2010年巴斯夫公司允许广东德利生物科技公司和允发化工(上海)公司登记 50%啶酰菌胺 WG(登记作物为黄瓜、葡萄、草莓灰霉病)和2011年广东德利生物科技公司登记300 g/L醚菌酯·啶酰菌胺(100+200) SC (登记作物为黄瓜、甜瓜、苹果、草莓白粉病)。2014年底石家庄市兴柏生物工程公司和江苏泰州百力化学公司在国内首次获得啶酰菌胺98%原药的登记。

目前在中国有29家企业登记,其中国外企业2家(巴斯夫公司和最近获得登记的印度联合磷化物公司),国内企业 27家,登记的啶酰菌胺原药含量有98%(多数)、97%和96%;登记的剂型产品有57个,单剂25个,复配制剂32个。单剂以50%啶酰菌胺WG和30%啶酰菌胺SC为主。复配制剂以WG最多,如38%唑醚·啶酰菌WG、65%啶酰·腐霉利WG、38%唑醚·啶酰菌 WG、50%啶酰·咯菌腈WG、70%嘧霉·啶酰菌WG等。还有不少SC产品,如26%嘧环·啶酰菌SC、27%啶酰·嘧菌酯SC、30%唑醚·啶酰菌SC、30%啶酰·咯菌腈SC、35%啶酰·异菌脲SC、36%啶酰·乙嘧酚SC、56%啶酰·肟菌酯SC、300 g/L醚菌·啶酰菌SC等。登记作物达到11种,包括黄瓜、番茄、草莓、马铃薯、苹果、葡萄、香蕉、甜瓜、油菜、观赏的菊花和玫瑰。

6 应 用

陈宏州等[14]采用菌丝生长速率法,分别测定了啶酰菌胺、嘧霉胺和多菌灵对番茄叶霉病菌的毒力,并进行了田间防治试验。结果表明:啶酰菌胺、嘧霉胺和多菌灵抑制番茄叶霉病菌菌丝生长的EC50分别为 7.397 2、10.754 0、19.783 4 μg/mL。啶酰菌胺对番茄叶霉病菌菌丝生长抑制活性优于嘧霉胺和多菌灵。50%啶酰菌胺WG 1 200倍液、40%嘧霉胺SC 750倍液和50%多菌灵WP 1200倍液,2次施药后21 d对番茄叶霉病的防效分别为80.71%、72.05%和38.95%,由此可知,啶酰菌胺对番茄叶霉病的防效要优于嘧霉胺和多菌灵药剂。

唐明等[15]利用菌丝生长速率法,检测了6株灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)对6种药剂的抗性,发现它们对啶酰菌胺具有不同水平的抗性。同时结合盆栽试验和田间试验评价了50%啶酰菌胺水分散粒剂对黄瓜灰霉病的防治效果。盆栽试验中,50%啶酰菌胺水分散粒剂对具有低等抗性的2株灰葡萄孢菌的防治效果分别为53.49%和53.04%,对3株高等抗性的灰葡萄孢菌的防治效果分别为50.16%、51.67%和32.24%。说明灰葡萄孢的抗性发展已经严重影响了啶酰菌胺的杀菌活性。2013年和2014年的田间试验中,50%啶酰菌胺水分散粒剂施药量为375 g/667m2时,防治效果分别为94.34%和90.39%。在施药量为300 g/667m2时,50%啶酰菌胺水分散粒剂与对照药剂50%腐霉利可湿性粉剂的防治效果都很显著。表明啶酰菌胺对黄瓜灰霉病仍具有很好的防治效果。

刘琼英等[16]为筛选出能够有效防治茉莉花白绢病的药剂,并探索适宜的防治方法,选用8种杀菌剂药剂,对茉莉花白绢病进行了田间防治试验。结果表明:第3次药后14 d,50%啶酰菌胺水分散粒剂、250 g/L吡唑醚菌酯乳油和430 g/L戊唑醇悬浮剂对茉莉花白绢病的病指防效分别为 88.28%、87.65%和83.10%,持效期较长。40%菌核净可湿性粉剂、15%三唑酮可湿性粉剂、50%腐霉利可湿性粉剂、1亿CFU/g哈茨木霉菌水分散粒剂的防效则一般,持效期较短。6%井冈·240亿个/g枯芽菌可湿性粉剂对茉莉花白绢病无明显防治效果。推荐在茉莉花白绢病害易发期,选用防效较好的药剂(50%啶酰菌胺水分散粒剂或250 g/L吡唑醚菌酯乳油)先进行土壤处理,再采用茎叶喷雾的方式连续施药 2~3次防治该病害十分有效。

周锋等[17]研发了50%啶酰菌胺可湿性粉剂(WP)。其优化配方(质量比)为啶酰菌胺50.0%、十二烷基苯磺酸钠3.0%、木质素磺酸钠3.0%、助剂DK8 5.0%,硅藻土补足100.0%。按此配方制得质量合格的50%啶酰菌胺WP产品,并进行了田间防效试验。结果表明:50%啶酰菌胺WP有效成分247.5~322.5 g/hm2对油菜菌核病(Sclerotinia sclerotiorum)的防效达到67.5%~80.1%,优于对照药剂 50%多菌灵 WP有效成分750.0 g/hm2(防效66.2%)、40%菌核净WP有效成分375.0 g/hm2(防效64.9%),且对油菜安全。

赵建江等[18]测定了啶酰菌胺与吡唑醚菌酯不同配比对灰葡萄孢菌的联合毒力,筛选出两药剂的最佳增效配比,为灰霉病的防治及抗性治理提供依据。采用黄瓜子叶喷雾法测定了啶酰菌胺与吡唑醚菌酯不同配比对灰葡萄孢菌毒力,并通过田间试验验证其对番茄灰霉病的防效。毒力测定结果表明:啶酰菌胺与吡唑醚菌酯不同配比混合物均对高抗多菌灵、乙霉威和嘧霉胺的三抗菌株XSZH1表现出很高的毒力。啶酰菌胺和吡唑醚菌酯以质量比4∶1、3∶1、2∶1和1∶1混配时对菌株XSZH1的EC50值均低于啶酰菌胺和吡唑醚菌酯2个单剂,对灰葡萄孢表现出毒力增效作用,其中2∶1的混合物增效作用最明显,增效系数为3.65。2012年用50%啶酰菌胺WG与250 g/L吡唑醚菌酯EC按有效成分质量比2∶1进行桶混的田间试验,在有效成分240、270、300 g/hm2时,对番茄灰霉病的防效分别为76.63%、80.29%和88.03%,均显著高于对照药剂50%腐霉利WP有效成分562.5 g/hm2的防效(64.14%)和250 g/L吡唑醚菌酯EC有效成分120 g/hm2的防效(72.65%)。混合物较低的2个使用剂量也与50%啶酰菌胺WG有效成分360 ghm2对番茄灰霉病的防效相当,但混合物较高使用剂量的防效显著高于 50%啶酰菌胺WG有效成分360 g/hm2(79.54%),且对作物安全。2013年的田试结果与2012年的相一致。

李雨等[19]釆用菌丝生长速率法测定了 10种杀菌剂对西瓜蔓枯病菌的室内毒力,并进行了4种杀菌剂的田间药效实验,筛选出对西瓜蔓枯病的有效药剂。室内毒力测定结果表明,苯醚甲环唑、啶酰菌胺、戊唑醇、异菌脲、吡唑醚菌酯的EC50值均小于1 mg/L,分别为0.0544、0.0582、0.1494、0.1744、0.6639 mg/L,抑菌效果较好。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂对西瓜蔓枯病的抑菌活性差异较大,如肟菌酯、嘧菌酯、醚菌酯的EC50值分别为8.9693、27.4248、2.6505 mg/L。田间试验第3次用药前,啶酰菌胺的防效最好,达90.99%,其次为异菌脲(82.88%)、戊唑醇(72.30%)和苯醚甲环唑(69.14%)。第3次用药后10 d,各药剂的防效有所改变,但啶酰菌胺的防效仍最高,并显著高于其他药剂,达93.56%,其次是苯醚甲环唑(62.48%),而戊唑醇(53.24%)和异菌脲(55.51%)的防效有所下降。由此筛选出对西瓜蔓枯病菌有很好防治效果的SDHI类杀菌剂啶酰菌胺。

7 结 语

巴斯夫公司开发的第一个广谱性 SDHI类杀菌剂啶酰菌胺,是一种新颖吡啶酰胺类杀菌剂,在上市后其发展非常迅速,很快成为上亿美元的产品,是SDHI类杀菌剂发展史上的一个重要里程碑作用。在2014年其销售额在SDHI类杀菌剂产品中占据首位,达到3.9亿美元,成为当年SDHI类杀菌剂产品的龙头老大。虽然2015年和2016年啶酰菌胺销售额有所下降,但仍在3亿美元以上,其销售额仍为SDHI类杀菌剂产品第2位(第1位是氟唑菌酰胺)。

啶酰菌胺有活性高、作用机理独特、杀菌谱较广、不易产生交互抗性、对作物安全等特点,能够防治多种作物的灰霉病、菌核病等多种真菌病害,对对其他类型杀菌剂产生抗性的病菌也有较好的防效。啶酰菌胺还具有出色的渗透传导作用,可以通过叶部组织,转递到叶子背面;有耐雨水冲刷能力及持久性;在低浓度时也能阻止菌丝生长和孢子形成,故也有治疗作用;且施药后持效期长,可减少用药次数。

啶酰菌胺药剂主要通过茎叶喷雾,也可于作种子处理。其剂型产品(单剂和复配制剂)以安全环保的水分散粒剂和悬浮剂为主,水分散粒剂产品多于悬浮剂产品。

啶酰菌胺作用位点单一,上市5年就有了抗性报道,国际杀菌剂抗性委员会把啶酰菌胺归类为中等抗性风险杀菌剂药剂,因此必须引起重视。目前啶酰菌胺在我国应用还不普遍,随着在国内使用面积的不断扩大和频繁使用,必将面临抗性问题。因此人们使用时也应杜绝滥用,并进行合理的混配使用,特别是与 SDHI类之外的其他类杀菌剂混配使用,不但有很好的防效,同时能有效地延缓抗性的发生。