为党立言,做新时代的奋斗者

任团文

宦翔在人民日报社国际部工作。对于2012年8月参加工作的他而言,新时代为他“奋斗的青春”提供了广阔的舞台,也更加坚定了他作为党报记者“忠于祖国,為党立言”的奋斗目标。

宦翔2013年12月赴叙利亚常驻,独自坚守了32个月,是人民日报社近10年来在艰苦战乱地区最年轻的驻站记者。驻外期间,他不惧艰苦和危险,多次赴战地前线采访,采写了大量报道。2017年1月,宦翔卸任回到报社国际部工作,加入了曾获得“中国新闻奖”的主创团队—国际评论编辑室。该室通过“国纪平”“钟声”“国际论坛”等品牌言论类栏目,积极阐释中国对于重大国际问题和涉我问题的主张,努力让世界听到、并且听懂“中国声音”“中国主张”。

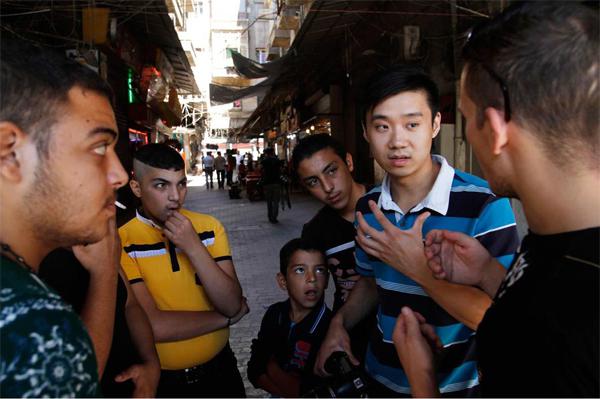

2016年9月,宦翔 (右二) 在阿勒颇采访当地民众

不惧危险,追求报道“时、度、效”

宦翔曾在一篇有关叙利亚局势的报道中如是写道:

关于炮袭,记者和当地人都有这样一个共识:当听见炮弹由于摩擦空气而产生的尾哨由尖锐渐变为低沉时,最令人害怕的不是随即而来的一声巨响,而是尾哨声戛然而止—由于听觉误差、炮弹性能等因素,飞来的炮弹常常会出人意料地延迟爆炸,或者直接哑火。而这不过十几秒的待过程却相当熬人。“直到听见弹爆炸,悬着的心才会暂时放下。能躲一劫算一劫”,“不可预测危险更令人恐惧。相比之下,爆炸声一定程度上反而起到了安慰的功效。”

在宦翔常驻期间,叙利亚战争陷入僵局,极端势力逐渐蔓延,局势复杂多变。他面临并克服了诸多难以预期的困难。每次外出采访前,他都会严格按照规定,请示报社总部和中国驻叙利亚大使馆,并做好安保防护,尽管如此,意外还是会常常发生。2014年1月,宦翔和同事焦翔在叙北部城市拉塔基亚采访时遭不明身份人员持枪恐吓;同年3月,两人在叙北部边境战区采访时,一枚不明来源的迫击炮弹在距他们约50米处爆炸……尽管冒着风险,但宦翔总是尽力在第一时间发回报道。

人民日报社编委会领导和国际部都非常重视宦翔的安全。在没有采访任务时,宦翔都会尽量在位于首都市中心的住所内避险。其时,首都大马士革城区由政府军控制,反对派武装则盘踞在外围郊区,后者时常向市中心发动无差别迫击炮袭击。2015年1月初,为了制造恐慌,位于大马士革郊区的反对派向市中心的政府军控制区密集发射迫击炮,除了爆炸声外,宦翔在家中甚至“能清楚地听见炮弹与空气摩擦的呼啸声”。据中国使馆统计,当天大马士革城区掉落了约300枚迫击炮弹。

人民日报叙利亚分社目前在当地没有雇员。和其他驻外同事一样,宦翔学会了“单兵作战”—除了做好业务报道,他还需兼顾行政、驾驶、后勤等事务性工作。2015年11月,他一个人开车赴阿勒颇战区采访,并于当天返回首都住处,总共驾驶时间12小时。

“国内的领导和同事总是给我关心和帮助,给我继续坚守的力量”,宦翔说,“在叙利亚,虽然我是人民日报唯一的记者,但是从没感到孤独和畏惧。有一个给力的组织作为坚强后盾,我才可以像一支团队那样战斗。”

宦翔十分重视新闻的真实性和时效性,力求在第一时间发回报道。2016年5月23日,极端组织首度在叙利亚政府军位于西北沿海的战略重地制造了7起连环爆炸,共造成近两百人死亡。事件发生后,宦翔立刻行动,驱车5小时后于当天傍晚抵达事发地,冒着再次发生袭击的危险进行了采访,并迅速发回报道。

在叙常驻期间,宦翔的报道题材涉及中国政府向叙利亚民众提供人道主义援助、叙利亚总统大选、俄罗斯从叙利亚撤军、叙政府军打击极端组织、阿勒颇战役等事件。他从中国国家利益和外交政策出发,遵循媒体融合发展规律,采写了大量稿件,《在“死亡地带”筑起蓝色和平线》《“伊斯兰国”组织财源研究》《脆弱的停火》等多篇稿件受到好评。

推动“双向传播”,讲好中国故事

人民日报国际报道不仅向国内读者报道国际新闻事实、国际热点事件,评介国际经验、国际形势,还要向国际社会传播中国声音、中国立场、中国主张。宦翔积极落实报社关于“双向传播”的要求,在做好叙利亚新闻报道的同时,也努力向驻在国等海外读讲好中国故事。他发挥阿拉伯语的专业特长,协助人民日报社中东中心分社在社交媒体“面书”开设了阿拉伯语版的“人民日报中东中心分社”账户,并参与维护运营工作。

宦翔积极拓展媒体圈人脉,向外媒推荐由报社提供的稿件,推动了有关两会、领导人出访,中国的改革与发展等重要稿件在当地媒体落地。经过他的努力,2016年,巴勒斯坦最大的阿拉伯语报纸《圣城报》、唯一的官方报纸《新生活报》均首次以整版的形式介绍中国两会。同时,宦翔还在叙利亚主流媒体撰文,介绍中国。他在叙利亚《复兴报》发表了介绍中国对叙人道主义援助的文章。此外,他还积极帮助当地主流媒体采访中国驻叙利亚使馆和中国政府叙利亚问题特使,为我国参与解决叙利亚问题营造了有利的舆论氛围。

积极投身媒体融合发展

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视传统媒体和新兴媒体融合发展,习近平同志多次在不同场合强调要利用新技术新应用创新媒体传播方式。

当前,媒体融合已经到了向纵深推进的关键阶段,也是当前人民日报社的重点任务和中心工作。一方面,宦翔努力使新闻产品的形态呈现更加多样化,除了在文字和图片拍摄上下功夫,他还摸索学习视频的拍摄和剪辑技术。驻外期间,他的每一篇探访现场类的稿件都包括文字、图片或者视频;另一方面,他积极利用人民日报微博、微信、客户端等全媒体矩阵,努力打造全媒体产品。除了完成报纸版面的任务外,他还积极给人民日报客户端、国际部微信公号“镜鉴”等新兴媒体投稿。他在“镜鉴”的作品《你也想家了吗?》获评好稿,并“倒灌”至人民日报国际副刊的版面上,增强了稿件的传播效果。

续写奋斗新篇章

卸任回国后,宦翔成为了国际部国际评论编辑室的一名编辑。“战场”虽然变了,但是初心不改。他和同事们积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,努力向世界讲好“中国故事”。他参与《让安全与繁荣的阳光照亮共同家园》《迎来更富活力的“金色十年”》等“国纪平”署名评论文章撰写,参与“钟声”专栏写作,参与撰写了《改革开放谱写中国人权事业新篇章》《让中俄世代友好的伟大事业薪火相传》《水稻“世界波”折射创新之力》《为世界和平贡献“上合力量”》等钟声署名文章,参与国际版“环球走笔”言论类栏目组稿编辑工作,积极参与引导国内舆论、影响国际舆论。

不少外国驻华使馆、外媒和外国人士通过《人民日报》的国际评论来分析解读其中蕴含的政策信号。突发事件、热点敏感问题是国际舆论竞争的战略高地,也是西方媒体误读、歪曲中国形象最甚的领域。对这些问题进行及时、透彻的评论,才能真正有效传播中国声音、压缩西方媒体负面报道空间。

近年来,国际部评论编辑室不断加大对国际重大事件、热点问题、涉我问题的评论力度,努力在一系列重大国际问题上第一时间发声,阐释官方立场,表达民族情感,培育理性成熟大国心态,产生广泛国际舆论影响力。例如,针对美国发动贸易战的挑衅,《人民日报》连续刊发《美国须为无理莽撞之举担责》《开放者方有真风光》《“战略性”贸易保护毫无战略眼光》等“钟声”文章,鲜明表达中方坚定立场,大力揭批美方错误行径。在重大涉我问题上,“钟声”文章等坚持第一时间发声,准确阐释官方立场,有理有力,有效配合中央外交工作大局,关键时刻发挥关键作用。宦翔为能在这样有战斗力的集体工作而自豪。

今年5月,宦翔被共青团中央评选为“全国向上向善好青年”(爱岗敬业好青年)。宦翔表示,他将不忘初心、牢记使命,守土尽责,用奋斗践行“为党立言”的神圣使命,用实际行动来回报这个伟大的时代。