砂卵石地层基坑开挖对侧方地铁交叉隧道和车站的影响分析

胡瑞青,戴志仁,李储军,王天明

(1.中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043; 2.轨道交通工程信息化国家重点实验室(中铁一院),西安 710043; 3.陕西省铁道及地下交通工程重点实验室,西安 710043)

1 概述

近年来,随着城市轨道交通和城市建设的迅猛发展,地铁建设掀起了大规模的建设高潮[1-3],而地铁沿线高密度、高强度的地产及物业开发,不可避免地产生大量近邻既有地铁结构的深基坑工程等外部作业形式[4-5],由于基坑大范围的开挖卸荷,必然造成坑周土体原有位移场和应力场的改变[6],且考虑到工程地质环境的复杂性,基坑施工期间极易引起地铁结构自身的开裂破损及渗漏水等病害现象[7-9],因此,分析研究基坑开挖全过程对侧方近邻地铁结构变形特征和受力变化情况就显得尤为重要[4]。

针对基坑开挖卸荷对邻近地铁结构的影响,国内外大量学者进行了广泛而深入的研究,并取得了丰富的研究成果。胡海英等[10]通过位移实测手段,指出基坑开挖对邻近隧道的影响应结合具体力学传递路径来确定是卸荷还是增荷;赵瑜[11]基于数值正交试验方法,研究了基坑开挖深度、基坑与隧道距离等因素对地铁隧道变形敏感性的影响程度及规律;杜林[12]运用数值分析和实测手段,研究了基坑爆破开挖对隧道的影响。赵志强等[13]利用纵、横向等效刚度原则建立三维等效连续化模型,研究了基坑开挖期间隧道纵向变形规律,并利用解析法建立了纵向弯矩与管片接头环缝张开量之间的关系。

目前基坑常采用锚索和地下连续墙、锚拉式排桩、内支撑式排桩及放坡网喷等支护结构形式,而关于斜撑和基底支挡桩支护方式的相关研究鲜有报道,且既有研究的分析对象多集中于单一均质的既有隧道,而对基坑开挖卸荷对侧方地铁交叉隧道及隧道与车站结合部等的变形特征和受力变化情况研究尚少。因此,本文基于有限元法,分析研究了砂卵石地层基坑开挖对侧方既有地铁隧道和车站的影响,重点分析了基坑支护结构及邻近地铁结构的变形特征及受力变化情况,为后续类似基坑工程优化设计和施工提供宝贵的参考和借鉴[14]。

2 工程概况

2.1 基坑工程概况

基坑场地位于成都一环路南四段外侧,北侧紧邻既有的地铁3号线、5号线,基坑开挖深度15.0 m,属深基坑。基坑北侧开挖边线距地铁3号线、5号线结构外边线之间的水平投影净距分别为13.0 m和5.7 m(5号线隧道拱顶在基坑开挖深度以下),紧邻北侧地铁区域无高层建筑,地表超载影响较小。

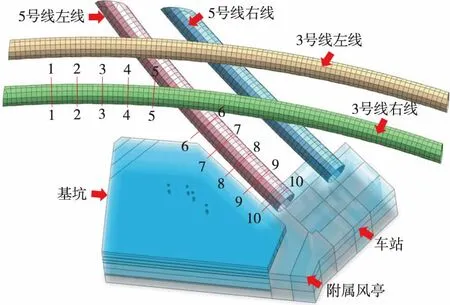

紧邻基坑工程的地铁3号线采用盾构法施工,影响段隧道覆土厚度约10.3 m,地铁5号线采用类圆形断面矿山法隧道近距下穿地铁3号线,覆土厚度约20.3 m。拟建基坑与邻近地铁平面相对位置关系如图1所示。

图1 基坑与邻近地铁平面相对位置关系

2.2 基坑设计概况

根据不同的地质情况及周边环境条件,基坑分为8个支护段,采用放坡网喷支护,锚拉桩、内支撑桩及双排桩支护等支护方式,基坑围护结构平面布置如图2所示。

图2 基坑围护结构平面布置

(1)AB段采用放坡网喷混凝土支护,坡度1∶1,在中间4.0 m深度处设置2.5 m宽平台,喷射混凝土C20,厚10 cm,钢筋网φ8@250 mm×250 mm,并设置0.5 m长的钢筋锚钉@1 500 mm×1 500 mm与钢筋网连接。

(2)BB′段为地铁5号线附属用房施工范围,支护桩嵌固深度4.5 m,桩径1.2 m,桩间距2.2 m。

(3)B′C段采用锚拉式排桩支护,支护桩嵌固深度5.5 m,桩径1.2 m,桩间距2.6 m,桩上打设3排锚索,锚索倾角15°,锚索长度13.0、12.5、12.5 m,锚索末端距地铁轨道中心线间距大于15 m,满足外部作业锚索与地铁隧道结构外边线净距控制管理值要求。

(4)CD段采用排桩加斜支撑支护,支护桩嵌固深度6.0 m,桩径1.2 m,桩间距2.7 m,桩上-8 m处设1排φ609 mm×16 mm钢管内支撑,钢管支撑轴向施加预应力140 kN,斜支撑水平间距5.4 m,基底支挡桩4根,斜撑架设采用开槽留土台方式架设支撑,施工步序如图3所示。

(5)DE段采用排桩加内支撑支护,支护桩嵌固深度7.0 m,桩径1.2 m,桩间距2.7 m,桩顶冠梁设置1排φ609 mm×16 mm钢管内支撑,钢管支撑施加轴向预应力282 kN,内支撑水平间距4.0 m,转角处设置300 mm厚拉梁板。

(6)EF段采用锚拉桩支护,支护桩嵌固深度5.0 m,桩径1.2 m,桩间距2.7 m,桩上设3排锚索,锚索长度17.0、15.0、14.0 m,锚索倾角15°。

(7)FG段采用双排桩加锚索支护,锚索倾角15°,桩径1.2 m,桩间距2.7 m,前后排距2.5 m。

(8)GH段采用锚拉桩支护,支护桩嵌固深度5.0 m,桩径1.2 m,桩间距2.7 m,桩上设3排锚索,锚索长度17.0、15.0、14.0 m,锚索倾角15°。

图3 斜撑架设步序

3 安全控制标准

3.1 建筑基坑安全控制指标

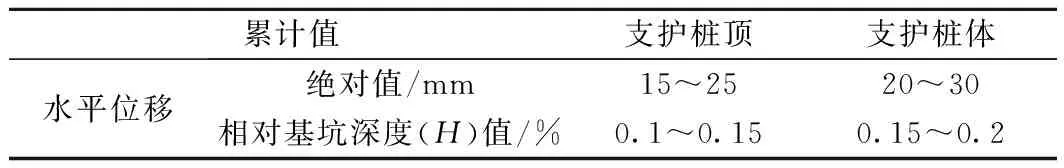

明挖法基坑支护结构监测项目控制值应根据工程地质条件、基坑设计参数、工程监测等级及当地工程经验等确定,考虑到成都砂卵石地层基坑工程经验相对欠缺,结合《建筑基坑支护技术规程》和《城市轨道交通工程监测技术规范》,制定了成都砂卵石地层基坑锚拉式(或支撑式)排桩的安全控制标准,如表1所示。

表1 明挖法基坑支护结构安全控制标准

注:H为基坑设计深度。

3.2 城市轨道交通结构安全控制指标

城市轨道交通结构安全控制标准的制定和风险管控措施的有效执行是确保地铁工程风险可控与周边环境安全的关键,结合《城市轨道交通结构安全保护技术规范》《地铁设计规范》及《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》等相关规范要求,从严制定了成都砂卵石地层既有地铁结构的安全控制指标值,如表2所示。

表2 城市轨道交通结构安全控制标准

4 基坑开挖对地铁结构影响数值分析

4.1 模型建立

运用岩土与隧道三维有限元分析软件MIDAS GTS,结合基坑规模(平面尺寸和挖深)且考虑计算模型边界效应的影响,模型基本尺寸为125 m×80 m×40 m(x×y×z),由圣维南原理知,模型边界满足与地铁隧道净距大于3倍洞径要求。车站梁柱、基坑排桩、冠梁、斜撑及斜撑支挡桩均采用1D梁单元模拟,隧道衬砌、车站与附属结构板墙以及基坑侧壁喷混凝土、坑底垫层均采用2D板单元模拟,土体采用3D实体单元模拟,锚索采用植入式桁架模拟,模型四周及底面采用固定边界条件,顶面采用自由变形边界条件,整体有限元模型和基坑与侧方地铁结构的空间相对位置关系如图4、图5所示。

图4 整体有限元计算模型

图5 基坑与侧方地铁结构空间相对位置关系

4.2 计算参数

隧道衬砌、车站梁板柱及基坑支护结构均采用线弹性本构模型,土体采用修正摩尔-库伦本构模型,土层和结构基本物理力学参数如表3所示。

表3 土层和结构基本物理力学参数

注:考虑到螺栓接头对管片整体刚度的折减,圆环抗弯刚度有效率取0.7[15]。

4.3 施工步序模拟

地铁结构施工及基坑开挖对周边环境的影响可采用应力释放的方法来模拟[16],每个开挖步采用有限元程序提供的“激活”与“钝化”功能进行处理,模拟过程主要分为两个计算步,第一步,杀死开挖的土体单元,并对开挖轮廓线上的地层进行应力释放;第二步,完成剩余应力的释放,并施作地铁支护结构或基坑围护结构。施工模拟主要流程为:计算初始地应力场→隧道开挖及衬砌支护结构施作→车站主体及附属结构开挖及衬砌结构施作→基坑土体开挖(自上至下分层分块对称开挖,每层开挖深度分别为4.5、3.0、3.0、4.5 m)→基坑支护结构施作。

4.4 基坑支护结构变形和内力分析

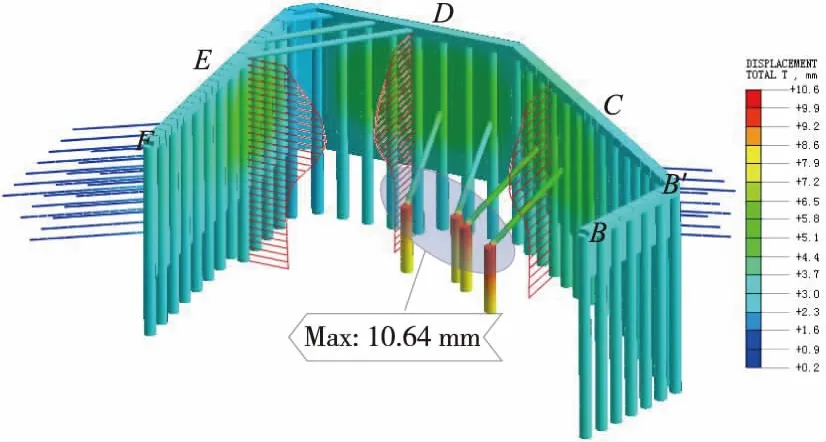

4.4.1 围护结构变形分析

基坑开挖至坑底时围护结构总位移云图如图6所示,由图6可知,内支撑桩支护段较锚拉桩支护段变形偏大,且内支撑桩支护段沿基坑深度方向的变形呈“驼峰状”,围护结构体系变形极值发生在基底斜撑支挡桩桩顶,变形极值为10.64 mm,故基坑支护结构侧向变形量满足安全控制标准值。

图6 基坑开挖至坑底围护结构总位移云图

4.4.2 锚索及斜支撑内力分析

基坑开挖至坑底时预应力锚索及斜支撑的轴力极值如表4所示。由表4可知,锚索拉力极值为242.4 kN,小于锚索承载能力,由于基坑B′C段侧土体位移场受地铁隧道的阻隔,作用于围护结构的侧向土压力相对较小,故B′C段锚索拉力值略小于EF段;斜支撑轴力亦小于钢管内支撑设计值,且满足稳定性要求。

表4 锚索及斜支撑轴力极值

4.5 既有地铁结构变形和内力分析

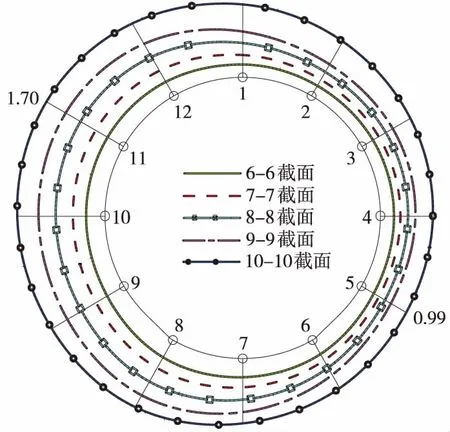

为分析研究基坑开挖过程中支护结构和地铁隧道的变形特征及受力变化,且考虑到拟建基坑形状不规则,与侧方立体交叉隧道走向不平行,故选取近基坑侧隧道控制断面进行分析研究,监测断面间隔1倍洞径等间距布置于隧道结构上,隧道监测断面布置示意如图7所示。

图7 隧道监测断面位置示意

4.5.1 隧道结构变形

由于基坑开挖卸荷,坑底土体发生隆起变形,基坑侧壁围护结构发生水平侧移,引起坑周土体产生偏向基坑侧的位移,进而导致隧道的上抬变形及水平侧移,基坑开挖侧方地铁隧道整体变形如图8、图9所示。由图8、图9可知,地铁隧道的整体变形趋势表现为偏向基坑侧,隧道的变形分布形态均呈“鸭蛋”状,隧道总位移最值均发生在距基坑净距最小的隧道监测断面,由于上跨盾构隧道较下卧矿山法隧道卸载比较小且距基坑水平净距较大,因此盾构隧道较矿山法隧道变形偏小,其中,盾构隧道和矿山法隧道变形最值分别位于隧道近基坑侧拱腰和拱肩附近。

图8 地铁3号线监测截面位移(单位:mm)

图9 地铁5号线监测截面总位移(单位:mm)

基坑开挖侧方邻近地铁隧道总位移极值如表5所示。由表5可知,盾构隧道和矿山法隧道的总位移极值分别为0.72 mm和1.70 mm,远小于区间隧道位移安全控制指标值4 mm,即地铁隧道的绝对变形和不均匀变形均满足地铁的正常运营要求。

表5 基坑开挖侧方地铁隧道监测断面总位移极值

4.5.2 隧道结构内力

选取近基坑侧地铁隧道最大变形截面进行内力分析研究,基坑开挖前后盾构隧道和矿山法隧道内力分布如图10、图11所示,其中,轴力以压力为正,弯矩以隧道衬砌内侧受拉为正[17]。

图10 基坑开挖前后盾构隧道内力分布

图11 基坑开挖前后矿山法隧道内力分布

由图10、图11可知,地铁隧道内力分布形态基本一致,轴力和弯矩分别呈“椭圆状”和“花生状”分布,基坑开挖至坑底工况较基坑未开挖工况隧道结构内力值较大,轴力和弯矩最值分别出现在隧道拱腰和拱顶(或拱底)附近,且隧道内力最值均位于近基坑侧,隧道受力呈现出一定的偏压状态,同时,基坑开挖卸荷引起侧方隧道内力分布形态发生一定的偏转(偏向基坑侧),易造成隧道衬砌自身开裂破损和渗漏水等病害现象,从而影响地铁的结构安全及正常运营。

基坑开挖卸荷前后地铁隧道内力最值如表6所示。由表6可知,基坑开挖卸荷地铁隧道的附加内力增大幅度均在15%以内,由于下卧矿山法隧道变形量较大,故矿山法隧道内力增大幅度较盾构隧道偏大。基坑开挖卸荷均使侧方地铁隧道产生附加内力,经验算衬砌结构均满足正常使用极限状态和承载能力极限状态,即满足地铁的结构安全及正常运营要求。

表6 基坑开挖前后地铁隧道内力最值

4.5.3 车站及附属结构变形

基坑开挖卸荷过程中,相较远离车站端头的侧方地铁隧道,因其衬砌结构相对均匀,使得地铁隧道整体变形基本一致,隧道走向差异变形较小,对隧道结构危害较小,而地铁隧道与车站、车站与附属风亭等的结合部上,二者结构刚度相差较大,大范围开挖卸荷使地铁隧道与车站差异变形较大,使结合部极易产生结构性破坏,是基坑开挖期间侧方邻近地铁结构的薄弱环节。

基坑开挖至坑底侧方地铁隧道与车站结合部及车站结构总位移云图如图12所示。

图12 地铁隧道与车站结合部及车站结构变形云图

由图12可知,近基坑侧车站端头及附属风亭发生上浮现象,远离基坑侧车站结构发生下沉且变形较小,使车站发生一定程度的倾斜,在地铁运营期间该沉降差在列车振动荷载的交替循环作用下,极易使地铁结构产生更大的附加变形和附加内力,对地铁的正常运营带来安全隐患,因此,基坑大范围开挖卸荷过程中侧方邻近车站应予以重点关注。

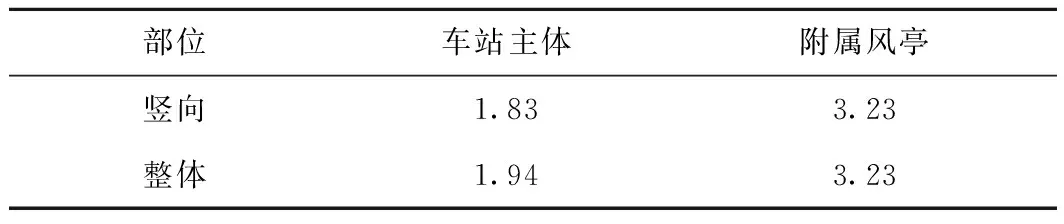

基坑开挖至坑底地铁隧道与车站结合部及车站结构变形极值如表7所示。由表7可知,地铁车站端头及附属风亭的变形以竖向隆起变形为主,且变形最值均小于上浮安全控制标准值。

表7 地铁车站及附属风亭变形极值 mm

5 结论与建议

本文基于有限元法分析研究了成都砂卵石地层基坑开挖对侧方既有地铁交叉隧道和车站的影响,主要结论如下。

(1)考虑到地铁隧道周边一定范围内属建设控制保护区,锚索(杆)等支护形式往往无实施条件,而斜撑加基底支挡桩的支护体系具有形式简单,受力明确的特点,可为后续类似基坑工程优化设计和施工提供借鉴和参考,以确保地下结构施工及基坑周边环境的安全。

(2)基坑大范围开挖卸荷使侧方地铁交叉隧道内力增加,附加内力增大幅度均在15%以内,且隧道内力分布形态发生一定的偏转(偏向基坑侧),呈现出偏压状态,易造成隧道衬砌开裂破损及渗漏水等病害现象,故实际工程中需加强动态监测,以免影响地铁的结构安全及正常运营。

(3)地铁隧道与车站、车站与附属风亭等结合部,因二者结构刚度相差较大,基坑大范围开挖卸荷使地铁隧道与车站差异变形较大,易使结合部产生结构性破坏,是基坑开挖期间侧方邻近地铁结构的薄弱环节,应予以重点关注。

(4)在基坑围护结构设计时,应充分考虑锚索的工作环境条件(地层松散及列车振动荷载的影响)及斜撑后臂支撑点(基底支挡桩支点)的变形效应,建议对支撑点处地基进行地层加固并预留一定量的土台反压。

(5)近地铁侧基坑肥槽建议采用素混凝土回填密实,确保地层与地下室之间水平荷载的有效传递,待肥槽回填完毕后方可拆除斜撑。