大遗址间的西安火车站枢纽城市设计探析

韩 超

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

西安火车站建成于20世纪30年代,90年代完成第一次扩建并使用至今,目前年客运量达到2680万人次,是西安市规划“三主两辅”铁路客运枢纽布局的“三主”之一[1]。随着西安铁路枢纽地位的提升和铁路客流的逐年增加,现有枢纽设施已无法满足客运需求,西安站将实施新一轮改扩建,新建北站房和高架候车室,站房规模由2.8万m2扩大至8万m2。而西安站位于大明宫国家遗址与明城墙国家遗址之间,北靠大明宫丹凤门,南临明城墙尚德门。新建北站房与大明宫丹凤门之间距离仅160 m,空间有限,用地狭长,枢纽规划与大遗址保护实际存在一定的冲突,如何在充分满足枢纽交通功能的同时,将大遗址保护与现代枢纽有机结合,体现西安城市风貌特色,是规划成败的关键[2]。

1 西安火车站枢纽周边现状

1.1 西安火车站枢纽周边遗址现状

西安火车站改扩建工程分为既有火车站改造和新建高架候车室及北站房。既有火车站南邻明城墙国家遗址,站房距城墙仅120 m;新建北站房北靠大明宫国家遗址,距丹凤门仅150 m,以西安火车站为核心的综合交通枢纽位于两处大遗址之间(图1)。唐大明宫始建于唐太宗贞观八年(公元634年),前后延续270年, 2007年10月起全面启动大明宫遗址区保护项目,规划面积19.16 km2,核心区大明宫国家遗址公园占地3.2 km2,为世界大遗址保护的东方典范。明城墙是在唐皇城的基础上建成的,建于明洪武七年至十一年(1374—1378年),墙高12 m,顶宽12~14 m,底宽15~18 m。有城门4座,分别为东长乐门、西安定门、南永宁门、北安远门,为中世纪后期中国历史上最著名的城垣建筑之一,中国现存最完整的一座古代城垣建筑[3]。

1.2 西安火车站枢纽周边用地及空间现状

西安火车站枢纽周边用地主要以三类居住用地为主,公共服务设施主要为少量商业和旅馆等服务设施,公共服务设施匮乏,居住用地、铁路用地、工业用地相互混杂,用地性质布局不合理,土地利用效率低。用地混乱,建筑质量较差,以棚户区为主,用地结构与区域功能不相匹配。从空间现状分析来看,枢纽位于两大遗址之间,南北间距550 m,期间自南向北分布着截污干管、护城河下穿段、环城北路及其下穿段、自强路等,整体规划建设空间有限。

1.3 西安火车站枢纽道路及交通设施现状

对西安火车站枢纽区域路网中,东西向道路受大明宫及铁路站场阻隔,仅有环城北路为城市干道东西向贯通,自强东路为城市支路,仅2车道。受铁路站场、老城区的阻隔,解放路、尚德路、尚勤路、尚俭路没有形成南北联系,只有太华路为城市干道连通。枢纽周边现状交通设施均布设在南广场,公交线路共72条,其中首末站线路47条(含8条旅游公交线路),其余均为通过线路,无独立场站用地;出租车场站,30个下客位、50个上客位;公共停车场,地下120个车位,地面30个车位。

2 西安火车站枢纽存在问题及规划策略

2.1 西安火车站枢纽存在问题

(1)区域功能复杂、空间局限性大、用地紧张,无法满足未来西安火车站枢纽各种交通设施在平面空间上的布局需求。

(2)在城市建筑空间层面,缺乏整体规划,一体化设计及建设,建筑形象及空间形态凌乱破碎,文脉割裂、缺乏特色,与城市门户形象不匹配[4]。

(3)现状城市道路网薄弱,交通承载力不足,已基本饱和,下穿铁路段瓶颈严重。交通设施布局分散,交通组织混乱,规模严重不足,缺乏轨道衔接。

2.2 西安火车站枢纽规划策略

本次规划以枢纽改造为契机,以交通功能与城市功能相融合、交通环境与城市风貌相协调为目的,从平面空间布局转向立体空间布局,以解决空间局限性大,用地紧张的问题,构筑一个立体、综合、零换乘的现代化客运交通枢纽,提升城市整体形象。西安火车站枢纽规划本着维护古城风貌,推动“宫、站、城”一体化设想[5],实现 “接续历史、畅达时空—皇宫故城之间的现代化交通枢纽”的规划目标,在此目标指引下,枢纽规划围绕以下四大策略开展[6]。

(1)优化功能:以遗址保护和交通承载为基础,提升枢纽交通功能,完善枢纽配套功能,弱化城市级核心功能。

(2)强化枢纽:以国铁客流、城市客流、旅游客流等三种客流的快速转换为目标,增加并合理布局交通设施,实现地上地下联通、铁路南北贯通,最大限度满足枢纽的换乘功能[7]。

(3)提升形象:从保护文物,传承文脉,塑造特色出发,对车站地区进行整体城市设计,以提升火车站片区的形象,突出火车站的城市窗口作用。

3 西安火车站枢纽城市设计

枢纽城市设计通过轴线重塑、高度控制、风貌设计和天际线分析实现对丹凤门等遗址的保护和尊重,传承历史和现代两条文脉,延续城市肌理。同时,规划以空间结构的优化、里坊群体的演化、公用空间的整合以及建筑特色的强调,塑造一个现代与传统呼应、景观与功能融合的城市片区[8-9]。

3.1 西安火车站枢纽交通设施总体布局

对西安城市规划的城市空间格局进行解读,其总体规划呈现出“九宫格局、棋盘路网、轴线突出、一城多心”整体格局。市区道路网继承隋唐长安城棋盘式路网与轴线对称格局特点,采用棋盘、环状加放射的模式,外围功能区结构也以棋盘路网为特色,形成完整的网络状结构布局形式。以现有的穿越钟楼的南北轴线为中心城市主轴,以大明宫含元殿经丹凤门到大雁塔的南北轴线作为西安重要的景观轴线——唐文化轴(图2),两条轴线与穿越东西大街的轴线交汇,形成西安“十”字形格局的轴线关系。

3.2 西安火车站枢纽节点的唐文化轴重塑

西安火车站枢纽南侧为以大雁塔、慈恩寺、大雁塔北广场为节点的城市更新开放空间,枢纽站既有火车站南站房作为景观节点正对明城墙、和平门、大雁塔主轴,其北侧为丹凤门、御道、含元殿为节点的历史遗址保护空间。大雁塔轴线与唐大明宫轴线东西向相距120 m,西安火车站枢纽在此地具有延续大明宫—大雁塔历史轴线、重塑 “城市御道”的使命。为保证铁路旅客流线快速便捷,新建火车站高架候车室、北站房要与既有南站房需要形成“工”字形布局[10],新建北站房无法与丹凤门形成轴线关系。为保证这一轴线的延续,在新建北站房东侧规划建设以商业服务为功能的东配楼,在北站房与东配楼之间以景观平台联系。丹凤门、北站房、东配楼形成“三足鼎立、主从有序”的空间格局,使两大历史轴线在此节点上延续过渡,丹凤门广场与火车站北广场有效融合,形成城市开放空间(图3)。以西安火车站枢纽建设为契机,缝合城市空间,将大明宫遗址的空间轴线在城市的大环境中进一步延续与强化,依托大明宫遗址公园的历史资源,提升西安火车站枢纽城市门户空间形象,与西安文化型国际化大都市的建设目标相吻合(图4)。

图3 唐文化轴延续过渡

3.3 西安火车站枢纽风貌控制

(1)高度控制:枢纽规划设计应充分考虑大明宫遗址保护区的环境控制引导,对遗址保护区周边规划建设高度进行控制,是基于对城市空间设计的考虑,更是对现存文物的尊重。考虑遗址周边建筑高度应满足适宜的纵向视角范围和适宜的平面视域,保证在南北主轴上的景观视线要求,遗址外边界向外,以60 m为梯度单位,对建筑高度进行控制。丹凤门(遗址博物馆)设计高度为33.44 m,从遗址保护要求、门户空间塑造、建筑功能、主从地位关系及退让距离等方面分析,确定新建北站房及东配楼高度控制为36.00 m。

(2)视线分析:自观景平台仰视丹凤门的视角为12°,低于30°的最大观景视角。新建北站房与东配楼的间距设计为70.00 m,由站台可看到丹凤门的主体轮廓。人的水平视宽在30°以内可看到景物细节,视宽在60°以内可对整体得到直观的感受。观景平台看到丹凤门主体水平的视角为25°,看到整体的视宽为50°,较为适宜。如图5所示。

图4 西安火车站枢纽整体空间布局

图5 空间视线分析

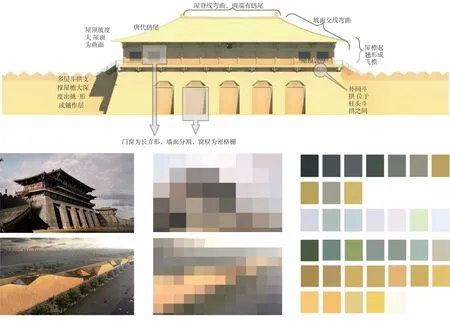

(3)风貌控制:丹凤门作为大明宫广场的南大门,更是统领整个新建的北广场的整体建筑风格。传统的唐代宫式建筑在现代手法的浓缩处理下,让人产生时空和时间的穿梭感。传承唐代建筑古朴浑厚、严整而又开朗的建筑风格,采用简洁明快的色调,塑造“唐风、唐韵”的新唐风建筑形象[11]。建筑色彩控制,主色调采用青灰、赭石,辅以黑、白、黄为点缀色,整体色调稳重,以冷色调烘托整个建筑群体的宏伟气势(图6)[12]。

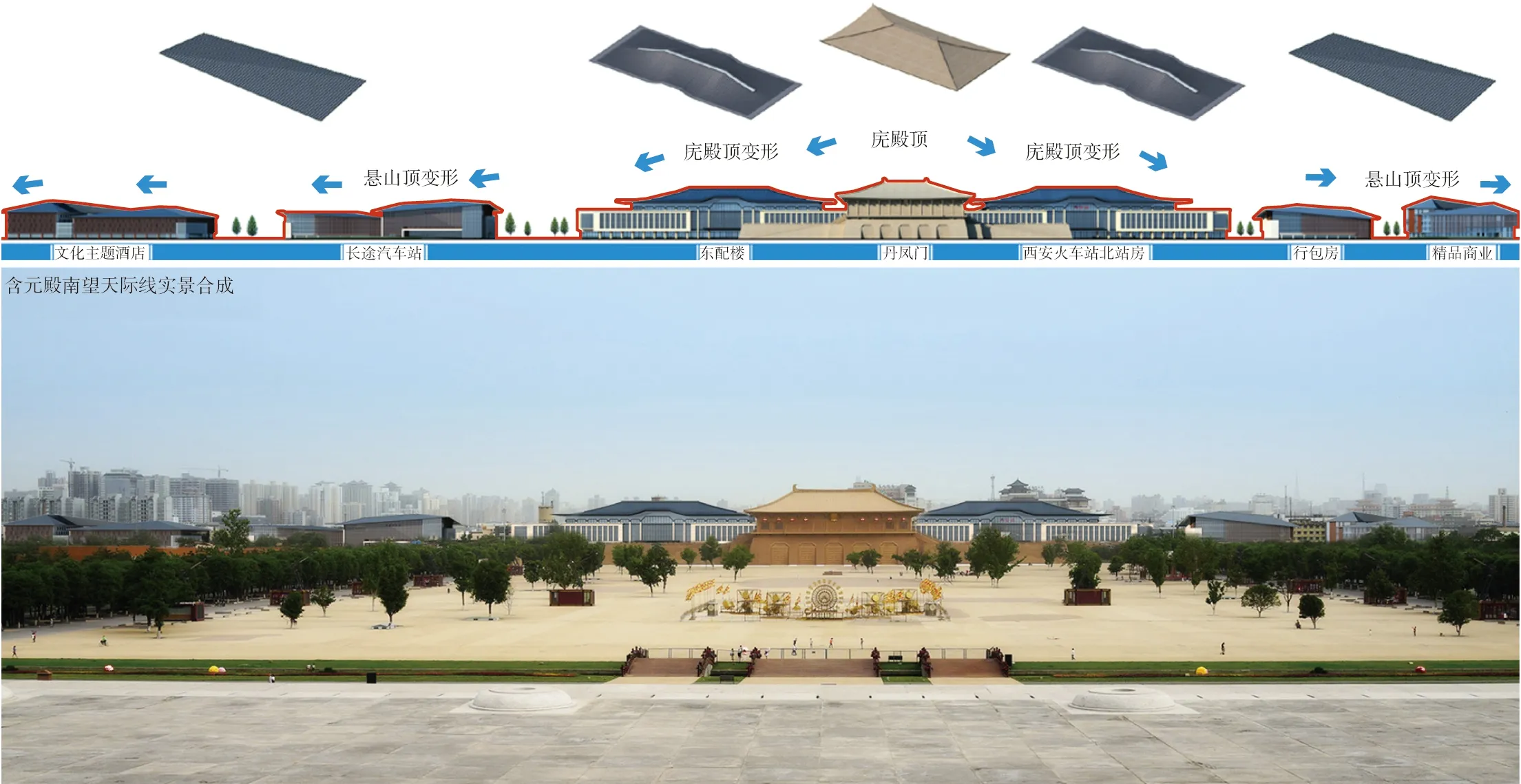

(4)天际线分析:唐代丹凤门作为大明宫的正南门,是大唐政治、权利、文化的象征,丹凤门遗址保护工程,在矩形遗址平面的城台上建设一座矩形城楼,采用唐代等级最高的庑殿顶形制,由丹凤门至东西两侧,延续周边原有建筑群天际文脉。新建北站房及东配楼采用庑殿顶变形,东西两侧采用悬山顶变形,浇筑高度与等级形制逐渐进行层级变化与简化,既保持了原有空间形态特征,又表达新建筑对丹凤门的从属关系(图7)[13-14]。

图6 建筑风貌及色彩控制

图7 城市天际线分析及含元殿南望天际线实景合成

4 西安火车站枢纽城市规划设计

4.1 规划原则

枢纽规划布局既要满足火车站枢纽快速疏散的空间、周边服务配套需求,[15]同时结合西安火车站周边空间有限,用地狭长、建筑限高等特征,各种设施布局充分利用地下空间,采用分块循环、均衡集散、直接到发、立体分层的原则,以体现西安火车站枢纽对地域历史文化的尊重和谦逊[16]。

4.2 规划结构

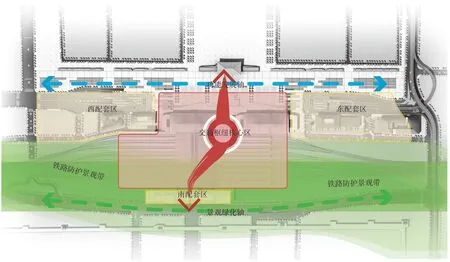

规划形成“一核一轴一带三片区”、地上地下立体复合的功能结构,强化火车站枢纽功能的同时与两侧大遗址空间相融共生(图8)。

一核:以西安火车站为中心的交通枢纽核,以改建既有南站房、新建高架候车室、北站房等铁路设施为中心,地铁、常规公交、出租、社会等交通设施与之紧密衔接,构成换乘高效、快捷的的交通枢纽功能。

一轴:以新建北站房、东配楼、景观平台为转承点,联系南北两大遗址,贯穿大明宫遗址丹凤门、明城墙、和平门、大雁塔为轴线,延续大明宫至大雁塔的唐历史人文轴,呼应城市轴线。

一带:以铁路防护区为底,规划景观绿地,形成铁路防护区景观带,以减少铁路站场及线路对城市景观的影响。

三片区:以西安火车站枢纽核中心,完善铁路枢纽交通及城市功能配套,按照南北广场“北主南辅”的原则,形成北广场东、西两侧配套区,南广场配套区,3个服务配套区。

图8 枢纽规划结构平面

4.3 总体布局

按照客流集散分担比例,确定南北广场以“北主南辅”的原则,在南北广场分区服务的基础上,优化南广场,新建北广场,在城市风貌、建筑高度、用地空间等多重因素的控制下,总体布局不仅在平面上做到用地紧凑,同时充分利用地下空间,打造立体分层、功能复合的交通枢纽(图9)。

图9 西安火车站枢纽总平面

北广场:将其打造为地面加地下的立体枢纽,自强东路广场段下穿至地下二层,实现交通广场和丹凤门广场的融合。在广场东西两侧设置公交快线停车场。东侧依次为新建长途客运站、文化主题酒店,西侧依次为行包用房、商业配套。地下二层正对国铁(兼市政通道)出站位置设置换乘共享大厅(地下一二层共厅),其北侧东西两翼布设出租车停车场、小汽车停车场。考虑公交车爬坡能力及行车灵活度,将公交枢纽站场及上下客平台布设在地下一层换乘共享大厅东西两侧。地铁四、七号线车站站厅层为减少旅客空间识别数量,采用合厅的方式布设在地下二层换乘共享大厅东侧,站台层分别布设在地下三层和地下四层[17-18](图10)。

南广场:西侧规划布置公交车枢纽站场,东侧布置出租车场,地下一层空间为社会停车场兼人防工程。西南角用地规划设立集短途客运、旅游集散和公交功能为一体的综合枢纽,东南角用地为商业配套设施。

图10 西安火车站枢纽北广场立体功能分层布置

4.4 枢纽交通规划设计

枢纽交通规划按照“内外分流”的交通组织原则,通过对枢纽周边路网现状和规划情况的分析,结合对外交通“南北阻、东西滞”的现状条件,通道设施薄弱的实际情况。提出“南进南出、北进北出、东来东去、西来西回”的交通疏解原则,构建以轨道交通为主体、内通外畅、高效衔接的多模式一体化的交通体系,形成以下4条具体规划策略。

(1)公交优先:加快轨道交通建设,规划中运量公交,加强常规公交接驳。

(2)保证南北:挖掘南北主通道能力,消除瓶颈,增加穿越铁路通道,增强南北方向通道能力。

(3)强化东西:新建改建东西干路,强化东西方向快速疏解能力。

(4)分流过境:打通外围分流道路,合理组织过境交通,缓解枢纽区域交通压力[19]。

5 结语

在现代城市发展进程中,历史遗址作为有效载体,传承城市的历史文化,在遗址间进行城市规划建设,需进行整体的规划设计,确保整体风貌统一协调[20]。西安火车站枢纽规划设计通过建筑退让、高度控制和风貌设计等手段实现对丹凤门等遗址的保护和尊重,传承了历史和现代两条文脉,延续了城市肌理。规划以空间结构的优化、里坊群体的演化、公用空间的整合以及建筑特色的强调,塑造了一个现代与传统呼应、景观与功能融合的城市片区。在用地紧张、空间局促、建筑限高等限制条件下,通过平面功能整合、立体分层复合、区域缝合、凸显历史文脉等手法,对该区域进行了空间重组,实现了枢纽与大遗址保护的有机融合(图11)。

图11 西安火车站枢纽及大明宫总体鸟瞰

以上仅是对位于两大历史遗址间的西安火车站枢纽城市设计的探索研究。其系统的设计研究思路,可为临近历史遗迹或在历史遗迹间的其他类似项目城市设计的系统研究提供经验借鉴。