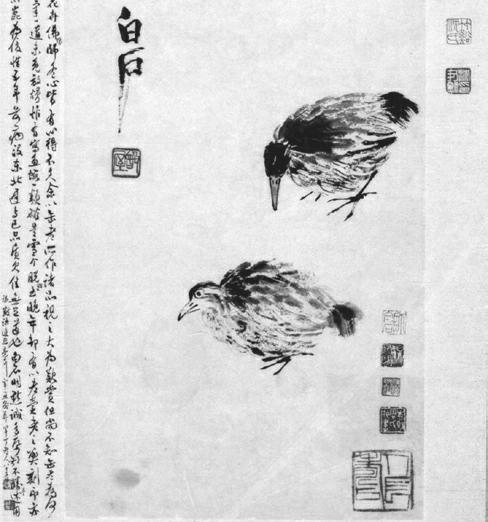

杨宛闲与齐白石的一幅画

吴孟庆

2006 年夏,上海市文史研究馆已故馆员杨宛闲的子女将其母亲早年收藏的一幅画带到馆里,说此画原先曾捐给文史馆,“文革”开始时,当时金兆梓馆长将画退还给了母亲。现秉承母亲遗愿,决定捐赠中央美术馆。

杨宛闲与杨度有亲属关系,家学渊源;与齐白石则有同乡之谊。他们都是湖南湘潭人。她上世纪30年代毕业于北京国立艺术学校,并在北京工作了一段时间,其间曾向齐白石学画。在画的上端,金馆长有题:“白石老人绘事蜚声国际间,余未缘一面。上海文史馆馆员宛闲杨女士少从问学,此其示范之作……”

但见画面上画着两只鹌鹑。左上方落款“白石”二字苍劲有力,引人注目。上半部是江庸先生的题词,几乎占了半个画面。江是著名法学家和社会活动家,1953年上海文史馆成立时任副馆长,馆长张元济去世后接任馆长。1958年10月,杨宛闲带着此画到江庸寓所请求题字,江依据她介绍的情况,题词阐述画作来历:此画系齐白石“翁于一九二九年在北京艺术学校教室内为其入室弟子杨宛闲夫人所画者。夫人去岁入京于九月五日晋谒,以画示翁,问尚能識之否,翁曰此余昔日率尔所作,尚保存至今耶!”因是课堂教学时作,故未落款用印。商请能否补题一款,“翁欣然允之。乃以二人扶翁下床,奋笔书‘白石二字”,并加盖了印章。“越十日而翁殁,此二字盖绝笔也。”

这应是此画最早的题词。杨宛闲1961年7月入馆,当时她还不是馆员。

画右边由著名书法家沈尹默先生题字:“白石翁画鹌鹑极有风致”。沈为中央文史馆副馆长,上海文史馆馆务委员。左边则是陈半丁于辛丑年(1961年)的题跋。陈时年85岁,自称“半丁老人”。他比齐白石小12岁,但成名较早,是20世纪中国画坛可与齐白石比肩的人物。早年陈在上海曾寄宿吴昌硕家,与吴朝夕相处10年之久。吴常带他到任伯年处补习翎毛、人物画,又得诸名家指点,画艺渐深。因其是孪生兄弟之一,吴昌硕为其更名“半丁”(其弟为另半丁)。民国年间,陈半丁到北京,与书画名家陈师曾、齐白石等交往甚多。他在题跋中写道:“庚申新夏,初识白石,一见如故。此后时来时往,才成莫逆。其时此老年正五十,作翎毛鱼虾学八大,花卉佛像师冬心,皆有心得。不久,余以缶老所作诸品视(示)之,大为叹赏。但不知缶老为何如(许)人,足見其闻见不广。然一再效仿,终难相像,于是改变作风,自树门径……”可正是这改变画风,自辟蹊径,使齐白石成为开宗立派的一代大师。画界有评论认为,陈恰在这方面稍逊风骚。陈曾任全国政协委员,中央文史馆馆员,中国画研究会会长等职。齐白石将自己的三个儿子拜其为师,故其题中有“白老对余独厚且笃”等语。

从金兆梓题字落款推算,他的题字时间当在1962年夏,即在江庸、沈尹默、陈半丁题字之后。杨宛闲作为入馆不久的新馆员,将这件人文荟萃的作品交由文史馆作馆藏,是很自然的事。金兆梓1961年起任上海市文史研究馆馆长,“文革”开始后,这位经历丰富的老知识分子,担心运动中可能因无力保护而致馆藏文物遭破坏或流失,因此将这件作品退还原主人保管,也是情理之中的事。这件作品的流转,折射特定历史时期的风云变幻和文化人的精神风貌,具有一定的文化含量。

杨家兄妹希望由上海文史馆转交中央美术馆,并要我题字。我的意见,作品还是由他们亲送北京为好。至于题字,在众位前贤面前,实不敢当。后同意作一注释,写在下面空白处,意在注明涉及上海文史馆几位先辈的身份,并表示对这一捐赠善举的支持。2007年3月,捐献仪式在北京中央美术馆隆重举行。

(作者为上海市文史研究馆馆员、原馆长)