世界粮食计划署治理体系及文件框架研究

马 晶,崔计顺

(1农业农村部人力资源开发中心,中国农学会100125;2中国常驻联合国粮农机构代表处,意大利罗马00144)

0 引言

联合国世界粮食计划署(World Food Programme,WFP)是世界上最大的人道主义粮食援助机构,于1961年由联合国与粮农组织(Food and Agriculture Organization,FAO)联合设立,其宗旨为:一是通过粮食援助支持经济和社会发展;二是致力于满足难民和其他紧急或长期救济的粮食需要;三是根据联合国和FAO的建议提升世界粮食安全水平[1]。同时,WFP又是完全依赖政府、国际组织、私营部门和个人等捐资方自愿捐款而获得运营资金的机构。因此,一直以来,WFP治理体系的关注点十分明确,即如何更具战略性、更有效、更高效地运营和管理,以确保更多的资源持续支持其核心业务的开展。

2015年下半年起,为积极响应2030年可持续发展议程,WFP着手实施综合路线图(Integrated Road Map,IRM)这一面向全新机构治理方式的改革。IRM框架由2017—2021年战略计划(Strategic Plan,SP)、国别战略计划政策(Policy on Country Strategic Plans)、全组织结果框架(Corporate Results Framework,CRF)和财务框架审查(Financial Framework Review,FFR)等4份独立而又必须有机结合的文件组成。经过一年多的密集磋商,4份文件于2016年底正式审议通过,并于2017年推广试行。2018年1月起,WFP正式过渡至IRM框架。相比于之前基于项目的治理模式,IRM指导WFP进行更具战略性、综合性和一致性的国别总体业务的设计、实施和绩效监测,有助于提升WFP在国家层面的影响,也有助于在所用资源和所获成果之间建立更清晰、更透明的联系,从而使WFP的运营和管理向更高效、更有效的目标迈进[2]。因此,IRM最新情况及其带来的影响,将是当前和未来一段时间WFP治理的主题。

本研究梳理了WFP治理体系及其文件框架,在此基础上总结其治理方式并明晰管理动向。此外,通过对WFP治理新趋势的归纳,探索了与之相适应的工作方式和工作内容的调整,以期进一步推进中国与WFP的务实合作。

1 WFP当前的治理体系

WFP服从联合国经济及社会理事会(United Nations Economic and Social Council,ECOSOC)和FAO理事会的双重领导,其当前的治理体系自1996年1月开始施行。值得注意的是,1999年3月,WFP执行局正式成立“治理工作小组”,在其领导下,系统实施了一项长达6年的“治理工程”,旨在明确WFP的治理目标、各方职责、程序机制和工作方法,全方位强化其治理体系[3]。该工程成为WFP治理体系的定调之举,并延续至今。

1.1 治理实体

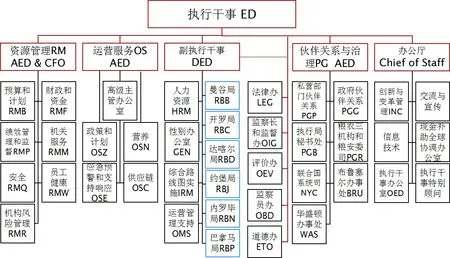

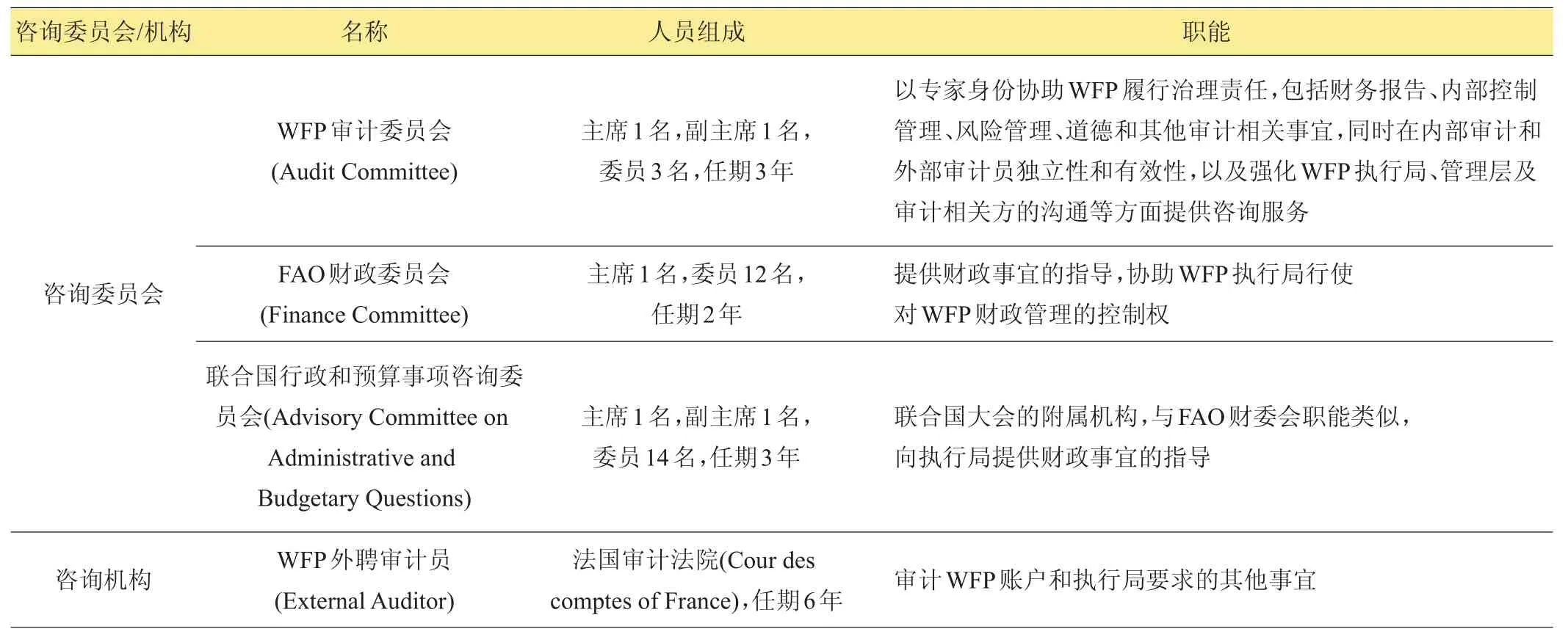

WFP内部治理实体包括执行局(Executive Board)和秘书处(Secretariat)2个部分。执行局由36名成员组成,在联合国和FAO的成员中选举产生,其中18名由ECOSOC任命,18名由FAO理事会任命。秘书处由执行干事领导,有总部、区域局、国家办公室3个层级(图1,国家办公室未列出)。其中,总部设立5部34司局,区域局6个,国家办公室82个,全球范围内员工数超过1.5万人,90%以上为实地工作人员。WFP核心领导层由包括执行干事在内的6人组成,其中副执行干事1名,助理执行干事3名,办公厅主任1名[4]。为优化管理,秘书处的司局设置及其职能分工并非一成不变,通常在新任执行干事上任,或核心领导层人员及战略计划变动时,会有部分组织结构和人事调整。此外,为强化治理,确保其职能的有效发挥,WFP听取3个咨询委员会和1个咨询机构的建议(表1)[5]。

1.2 职能作用

同为治理实体的一部分,执行局与秘书处的职能和分工有着鲜明的不同。执行局为WFP治理体系中的“决策层”,董事会性质,而秘书处可称为“管理层”;前者发挥的是主体和主导作用,后者发挥的是落实和支持作用。具体而言,作为治理主体的执行局具有以下3种职能:(1)信息共享。指秘书处向执行局提供有关WFP的计划、资源、活动和绩效的信息,使执行局掌握和跟进有关情况的背景知识,是协商和决策的必要和重要一环。(2)对话协商。指执行局对新情况、新选择进行思考和讨论的过程,对话是有效决策的核心,为了提高协商决策的效率,在正式会议休会期间,执行局可就有关议题举行非正式会议,以加强对话。(3)决策制定。指执行局对秘书处的提案、报告进行审议并决定是否通过的过程。

图1 WFP秘书处组织结构(2018年1月)

表1 WFP咨询委员会及咨询机构

通过以上职能,执行局对于WFP的治理将发挥以下4个作用:一是确定粮食援助相关政策的演变和协调;二是提供政府间监督及对管理层的指导;三是审查、修订和通过计划、项目和活动等,并适时调整在以上各方面对执行干事的授权;四是审查、修订和通过各计划、项目、活动的预算,并审查其管理和执行。

1.3 治理机制

与联合国系统其他机构一样,WFP以会议协商的形式进行战略和政策的制定、审议及更新,从而传达其治理意志,并通过系列战略和政策的落实监督贯彻其治理意志。

WFP的治理进程分为会议和文件2个部分。执行局每年召开的正式会议包括1次年会(时间通常为6月)和若干次例会[1]。1996—2004年间每年召开3次例会;2005年至今,每年例会次数减少至2次,时间通常为2月和11月;特殊情况下,由执行局超过1/3成员提议,或由联合国秘书长或FAO总干事或WFP执行干事提议并经1/3以上的执行局成员同意,可召开一次特别会议,如2017年3月,WFP召开特别会议,通报并研究执行干事选举事宜[6]。

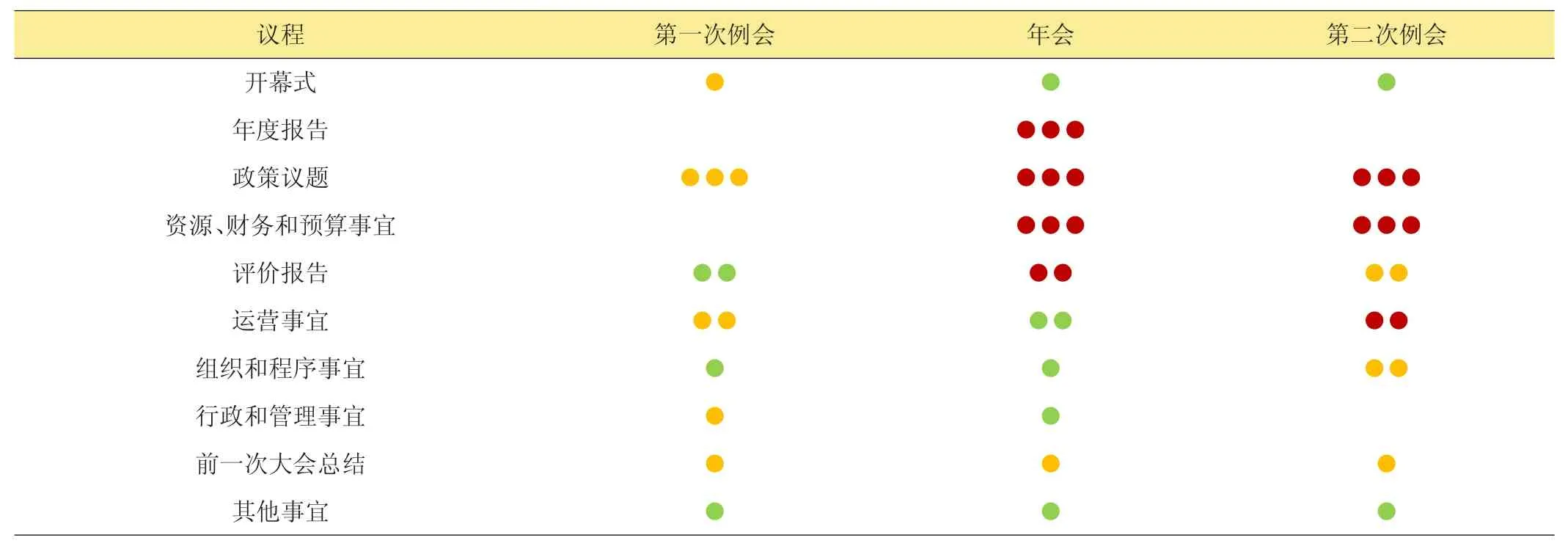

自2005年起,3次正式会议的议题在《执行局两年工作计划》中明确列出,该计划提前1年提交执行局第二次例会通过,因此从第二次例会可预见WFP未来两年治理工作的重点[1,3]。正式会议议程设置相对固定,一般而言,各议程及其议题在3次正式会议中的重要性比较如表2所示。

颜色代表了3次正式会议“分量”的差别,而色块数反映出每次会议的重点议程所在。分量最重的为年会,各项议程均有涉及且议题较多,其次为第二次例会,分量最轻的为第一次例会。年度报告、政策议题,以及资源、财务和预算事宜,在3次会议中若有涉及则必为重中之重,年会的重点是年度绩效报告等各类年报的审议,运营事宜则多置于2次例会中讨论。此外,需要特别指出的是,每年的第一次例会开幕式议程下将会选举产生当年的执行局主席团,其行政和管理事宜议程通常专用于审议联合监察小组报告,而第二次例会组织和程序事宜议程下将会通过此后2年的执行局工作计划,故以上议程的横向比较均稍显重要。

表2 正式会议中各议程及议题的重要性比较

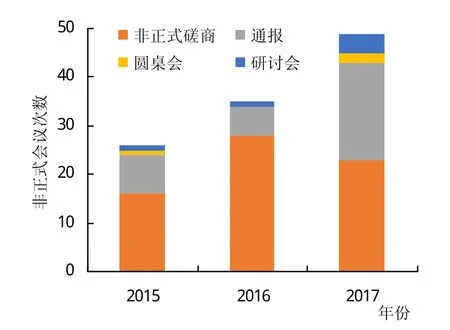

近3年以来,不断变化的外部环境及内部运营状态,以及向IRM的过渡所带来的运营和管理模式变革,使得WFP执行局与秘书处的对话强度显著增大,非正式会议设置显著增多(图2)。通过非正式会议的召开,正式会议的审议任务被分解至日常,执行局有更充分的时间和机会来研究分析重要的治理议题,日常良好的互动和沟通积累亦极大地提升了正式会议审议效率,有利于达成共识。

图2 近3年WFP非正式会议统计

2 文件框架

包括战略和政策在内的系列文件贯穿了WFP治理进程的始终。每年召开的正式会议所涉及的10项议题均有规范的文件支撑,其海量文件可归纳至战略、政策、监督和问责4个相互关联的文件框架体系(图3)。

2.1 战略框架

该框架包含《使命宣言》(Mission Statement)和《战略计划》(Strategic Plan,SP)2个战略文件。《使命宣言》制定于1994年,由当时WFP的治理实体,即粮食援助政策和计划委员会(Committee on Food Aid Policies and Programmes,CFA)通过并沿用至今。该宣言指出WFP是联合国系统提供粮食援助的实体,其援助的终极目标是使世界不再有粮食援助的需求[1]。《战略计划》通过审查WFP所面临的外部和内部环境,确定其总体战略目标(Strategic Goals)及与之对应的具体战略目标(Strategic Objectives)和战略结果(Strategic Results)。一般而言,战略计划周期为4年,并每2年更新一次。需要说明的是,在2012年联合国4年期全面政策审查(Quadrennial Comprehensive Policy Review,QCPR)决议通过后,WFP执行局要求将其SP(2008—2011)延长至2013年,以便与QCPR的审查周期相对应;此外,为更好落实2030年可持续发展议程,作为IRM实施的一部分,2017年执行局通过了新时期周期为5年的《战略计划》[7]。

2.2 政策框架

明确而全面的高级别系列政策文件是有效管理的关键。政策框架下的文件可划分资源类、运营类和横向专题类共3类。执行局对政策框架进行定期审查,一方面确保其持续的切适性,另一方面明确制定新政策的需求。该框架下的文件主要由秘书处运营服务部的政策和计划司(Policy and Programme,OSZ)负责起草,并经执行局磋商、审议和通过后执行。横向专题类政策通常涉及交叉领域,如性别、环境、营养、评价等,这类政策则需跨部门合作或以其他相关部门为主导进行制定。目前,WFP仍在使用的与战略计划相关的政策多达32项[8]。

2.3 监督框架

该框架下的文件系统与WFP的运营、管理、实地业务等有着最为紧密的关联,包括3类文件:一是《管理计划》(Management Plan,MP)。MP在SP的基础上制定,对WFP的工作和资源进行规划,包括计划支持和行政(Programme Support andAdministrative,PSA)预算。2012年起,MP的计划周期由2年调整为3年,每1年更新1次,由执行局在每年的第二次例会中审议通过。MP对其3年规划周期内资源供需情况进行分析,并编制预算,其重点是第一年的实施计划,包括运营和业务各方面支出预算,以及PSA拨款明细[9]。MP是WFP管理层开展工作的重要依据。二是运营相关文件。在WFP向IRM过渡及正式实施阶段,这部分文件主要包括以国家为基本单位的国别战略计划(Country Strategic Plan,CSP)、临时国别战略计划(Interim Country Strategic Plan,ICSP)和过渡性临时国别战略计划(Transitional Interim Country Strategic Plan,T-ICSP),由各国家办公室负责制定并提交执行局审议通过[10]。三是评价报告。由评价办公室(Office of Evaluation,OEV)负责对WFP各项活动、运营、战略、政策的绩效进行阶段性、中立和系统评价并形成报告,以发展和保存专业知识,为全方位提升绩效提供基础支撑[11]。

2.4 问责框架

该框架的核心文件是《年度绩效报告》。此报告与本年度的管理计划相对应,在成果和影响的层面讨论对绩效结果的问责,并总结年内各项评价报告得到的经验教训,同时以附件的形式列出相关财务支出数据。向IRM过渡之前,绩效从“战略结果框架”(Strategic Results Framework,SRF)和“管理结果框架”(Management Results Framework,MRF)2个框架进行衡量,前者呈现的是WFP的业务内容及其成果的绩效,后者衡量的则是WFP是否高效落实各项计划。IRM指出,原有的绩效衡量方式造成2个框架连通和整合不够,并据此提出“全组织结果框架”(Corporate Results Framework,CRF)这一新的绩效衡量框架,从而与新的SP相适应[12]。CRF自2017年1月起生效,并将在当年的绩效报告中得到体现。此外,问责框架还应包括提交执行局会议审议通过的各类年度报告,如审计委员会年报、监察长年报、评价年报、经审计的年度账户等。

3 治理新趋势与工作启示

据统计,自1996年至今,中国仅有2008及2015年没有担任执行局成员,最新一轮任期为2018年1月1日—2020年12月31日,届时,中国累计担任执行局成员年限将达23年,为B组成员(亚洲和太平洋地区)中年限最长。其中,中国于2010年担任执行局主席团B组替补召集人,2011年担任执行局副主席,2018年再次当选执行局B组替补召集人。由此可见,中国担任执行局成员时间长、资历足,是代表亚太地区成员参与WFP治理的核心力量。

面对不断变化的内外形势及其带来的新的挑战,WFP的运营和管理方式也呈现出新的变化。中国作为WFP治理体系的重要一员,特别是亚太地区成员的重要代表,应主动适应其运营和管理的新趋势,适时调整工作方式,进而促进工作成效的取得。

3.1 非正式会议密度更大、主题更丰富

2015年以来,正式会议休会期间,围绕IRM最新情况、现金补助、供应链、应急预警和响应、评价报告和监察审计等治理的重点领域所召开的各类非正式会议数量不断增加,并逐渐成为开好正式会议的重要前提,执行局和秘书处亦在多个场合多次强调召开非正式会议的必要性。这类非正式会议可分解正式会议的审议工作量,有助于执行局充分了解文件细节并开展对话,促进达成协商一致。为此,要提高此类会议的参会质量,正所谓“功夫在平时”。

3.2 强调各方、各环节的协调统一

面向2030年可持续发展议程的联合国发展系统改革,致力于提升机构的效率和透明度,促进共享与合作,优化政策体系,减少冗余并增强一致性。WFP作为联合国发展系统一员,从政策的制定、实施到成果的监测、评价,从运营到管理,更加强调工作的战略性及与利益相关方在各环节的协同合作。在WFP的正式会议中,出现越来越多的小组联合发言,甚至组间联合发言,这是成员间协商强度增大的结果。此外,与联合国系统,特别是粮农三机构的合作也越来越被执行局成员关注和强调。因此,未来工作中,应主动顺应联合国发展系统改革动向,做好顶层设计,组建农业国际合作专家队伍,统筹考虑对粮农三机构合作,研究提升中国对三机构工作一致性的路径方法,促进资源有效配置,形成一盘棋的工作思路。

图3 WFP文件框架体系(红色为重点文件)

3.3 国别总体业务成为运营管理的基本单元

IRM试行推广和正式实施以来,国别总体业务,包括国别战略计划和总体业务预算,以及相关评价和总结,成为治理的重要议题。就项目谈项目的模式被淡化,取而代之的是以国家为基本单位,探讨国别战略目标统筹下该国各类项目整合设计、实施和绩效评估,以此力求与该国战略方向一致、优先重点领域一致,从而促进国家主导作用的发挥,提升WFP在国家一级的影响力,最终促进国家可持续发展目标的实现。从治理的角度而言,这有利于对一国整体情况的全面把握,也将为“双边”升级为“多边”提供难得的机遇。一方面,应充分利用各国家办公室关于区域的背景知识资源,准确把握其需求,特别是粮食援助及南南合作需求[13],从而优化资源配给;另一方面,应充分利用多边舞台的信息汇集和宣传协调优势,在与中国大国外交方针保持一致的前提下,专注于提升已有援助的影响力,总结学习经验教训,并寻求更多新的合作领域。