车排子地区石炭系火山岩油藏油气输导体系与运聚模式

徐佑德

(中国石化股份胜利油田分公司 勘探开发研究院,山东 东营 257015)

引 言

随着油气成藏理论的发展,油气输导体系逐渐成为含油气盆地成藏研究的核心问题。近年来,许多学者对油气输导体系的类型、样式及其对成藏的控制作用进行了大量研究,指出输导体系是控制油气运聚成藏的关键,是确定油气成藏模式及油气藏分布规律的重要切入点[1-5]。因此,油气输导体系作为连接烃源岩与圈闭的“桥梁”与“纽带”,在油气运-聚成藏过程中控制了油气藏的分布规模,是油气运移系统的核心,已成为油气成藏理论研究的重要内容[6-7]。

火山岩油气藏已逐渐成为中国油气勘探的一个重要新领域[8-9],2000 年以来,火山岩油气勘探在准噶尔、松辽、塔里木、渤海湾、三塘湖等盆地都取得了重大突破[10-18]。2011年,中石化胜利油田首次在准噶尔盆地西缘车排子凸起的排61井石炭系火山岩中获工业油流,在之后的排66井折算日产原油11 t,展示了车排子凸起石炭系的良好勘探前景[19]。针对这套火山岩层系,前人开展了大量研究,其研究重点主要集中在火山岩储层发育特征、主控因素及有利储层预测方面[20-25],而对于火山岩成藏特征,特别是输导体系的研究偏少。在该区石炭系的勘探实践中,商丰凯等[21]认识到石炭系圈闭与烃源岩高度分离,总结建立了“油源断层+毯砂”的油气复式输导体系。但对毯砂不发育的地区油气能否输导以及如何输导缺少研究,这不仅关系到石炭系油气成藏的认识问题,更关系到石炭系的勘探潜力及下步勘探方向,急需创新石炭系油气输导认识,以发现新的有利勘探区带,指导勘探部署。

1 区域地质概况

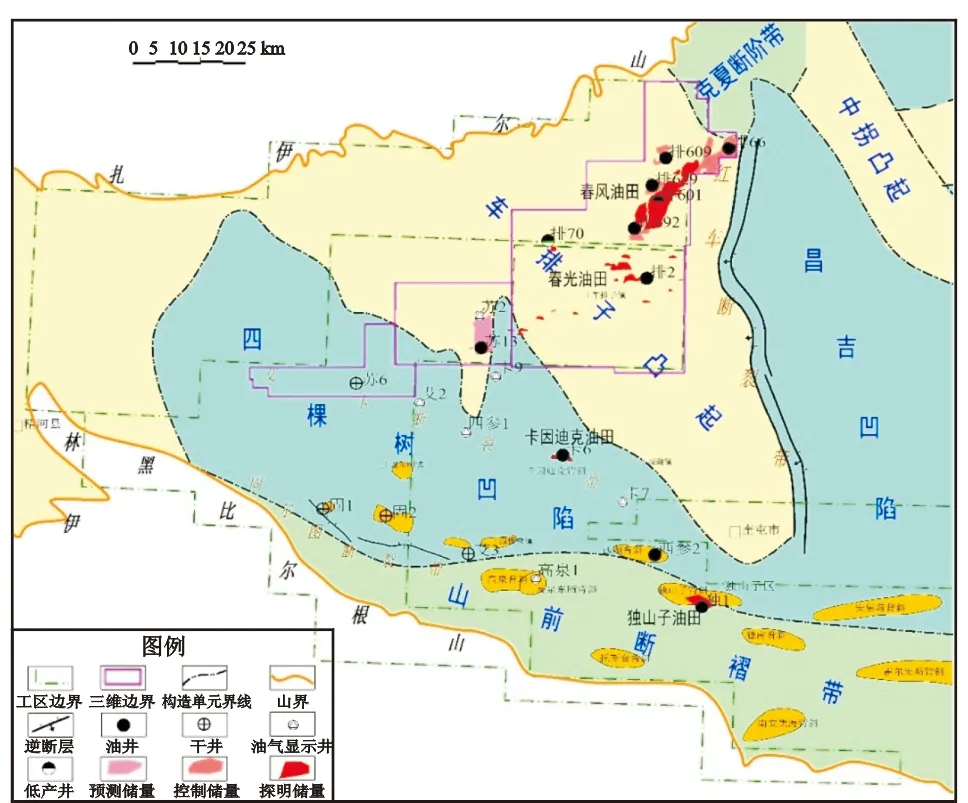

车排子凸起构造位置上隶属于准噶尔盆地西部隆起,其西北紧邻扎伊尔山,东面以红车断裂带为界、与昌吉凹陷及中拐凸起相接,南面以艾卡断裂为界、与四棵树凹陷相邻(图1)。自晚海西期隆升定型以来,长期保持正向构造的形态[26],整体处于“双源供烃”、油气聚集有利的构造部位[27],目前已发现红山嘴、春风、春光、车排子、卡因迪克等一系列油田。

车排子凸起地层发育不全,缺失二叠系、三叠系,自下而上依次发育石炭系、侏罗系、白垩系、古近系和新近系。石炭系为钻井和地震揭示的最老地层,在整个车排子凸起均有分布,钻井揭示最大厚度2 737 m(未钻穿),根据地震资料推测,厚度在5 000 m以上[25]。石炭系自下而上发育太勒古拉组(C1t)、包古图组(C1+2b)和希贝库拉斯组(C2x)。其中希贝库拉斯组主要发育火山岩,且遭受中长期风化和淋滤改造,是车排子地区石炭系油气勘探的主要目的层位[19]。石炭系之上的侏罗系至新近系为一套沉积岩地层,厚度分布于400~1 400 m。

图1 车排子凸起区域构造位置Fig.1 Regional structural location map of Chepaizi uplift

2 油气输导单元及其发育特征

油气输导体系是指油气从烃源岩运移到圈闭过程中经历的所有通道及其相互配置的总和,油气输导单元可以是开启的断裂、不整合面、孔渗性能较好的连通性输导层及其组合。综合分析车排子地区的钻井资料及地震资料,认为该区主要发育断层、毯砂、石炭系风化淋滤层3种有效的油气输导单元,构成丰富的油气输导体系。

2.1 断层

车排子地区石炭系整体上受东西向主应力作用的影响,发育的大断裂多呈南北走向,与红车断裂带近似平行。这些断裂控制了二级构造带的展布方向,形成了石炭系南北成带、西高东低的断阶式构造。南北向的应力场使构造格局复杂化,一方面使主应力场控制下发育的一系列近南北向断层发生扭转,另一方面又发育多条近东西向断层,这些断层与控带断裂组合形成了断块构造格局。根据区域构造演化、断层切割地层以及相互之间的交切关系,车排子地区断层可明显划分为3个时期:海西期断层平面上呈北西至北西西走向,切割地层老;燕山期断层呈近南北向,具有一定走滑性质;喜山期断层大多呈东西走向,规模相对较小,具明显的走滑性质,纵向切割层位多。

断层在活动期,由于应力的释放,产生破碎带及诱导裂缝带,是油气运移通道的主要输导空间[28]。通过野外露头、钻井及岩心揭示,石炭系不同方向断层普遍具有3个结构带,即主诱导裂缝带、破碎带和被诱导裂缝带。岩心观察、测井、储层物性及裂缝充填特征综合分析表明,不同结构带裂缝均比较发育,但是充填程度不同,渗透性差异较大(图2)。断裂活动控制了各结构带原始裂缝的形成。在断裂活动期,裂缝充填度低,渗透性好;断裂活动停滞期间,结构带充填度变高,渗透性变差。总体而言,车排子地区石炭系喜山期、燕山期断层各结构带裂缝充填度低、渗透率高,可作为油气运移的有利输导通道,而海西期断裂各结构带裂缝充填度高,物性差,难以作为有利的输导通道(图2)。

图2 车排子地区石炭系不同时期断层输导要素特征Fig.2 Characteristics of fault factors for hydrocarbon migration in different geological stagesof Carboniferousin Chepaizi area

2.2 毯状砂体

车排子地区侏罗系发育一套辫状河三角洲前缘砂体,厚度一般在20~200 m,砂体孔隙度平均25.32%,渗透率平均40.65×10-3μm2,且平面广泛分布,油气显示异常活跃,多口井(如排67井、春29井、卡6井等)已获油流,可见该砂体具有储层厚度大、物性好、横向分布广泛(图3)、油气运移痕迹丰富的特征,是一套重要的油气横向输导通道。

由于油气运移通道只占据输导层的一部分空间,输导层中的油气显示段必然是二次运移的通道空间。因此,可以利用输导层中油气显示段厚度与运载层厚度的比值来反映输导效能及油气运移方向。为研究侏罗系毯砂油气输导效能及运移方向,利用岩心-岩屑定量荧光(QGF)及有效运移指数(有效运移指数(HMIe)=(含油+油浸+油斑+油迹+50%荧光)厚度/输导厚度)进行分析。

分析结果表明,侏罗系毯砂中发生油气横向运移,根据车21井至排103井近东西相剖面的定量荧光强度以及有效运移指数分析来看,从东部的车21井一直到西部的排60井定量荧光QGF值均大于1.5,且自东向西具有逐渐升高的特征,同时,HMIe指数在侏罗系毯砂中也具有典型的自东向西逐渐升高的特征(图3),均表明在该方向上,侏罗系毯砂中发生了自东向西的油气运移。

图3 车排子地区车21-排103井侏罗系毯砂运移路径示踪及油气输导样式(剖面位置见图2(a) AA')Fig.3 Path tracing and patterns of hydrocarbon migration in Jurassic blanket in connection well profile of well Che21 and well Pai103 in Chepaizi area (See AA'section in Fig.2(a))

2.3 不整合淋滤层

Bethke C M等通过对伊利诺斯盆地的油气运移研究发现,油气沿区域性风化壳侧向运移的距离可达150 km或更远[29],表明不整合淋滤层也可作为油气横向运移的通道。不整合能否对油气起到输导作用,主要由不整合结构所决定[30],邹才能等[8]将火山岩风化壳结构从上至下划分为土壤带、水解带、淋蚀带、崩解带、母岩带 5 层,并且通过对新疆北部28口井6 854个样品孔隙度系统分析表明,储层物性最好的为溶蚀带,其次为崩解带,而水解带、母岩和土壤带物性相对较差。

研究表明:车排子地区石炭系火山岩风化壳也发育上述典型的5层结构(图4),其中黏土层以次生黏土矿物为主,厚度小,一般3~5 m,部分探井缺失;水解层以黏土为主,有少量火山岩颗粒,顶部受风化淋滤影响,风化裂缝发育,但充填严重,物性很差;淋滤层以火山岩为主,构造破碎强烈,裂缝、溶蚀孔隙发育,储层物性较好,一般孔隙度在6%~12%;崩解层以火山碎块为主,微裂缝发育,多呈半充填状态,物性差(图4)。可见,淋滤层物性相对较好,平面分布广泛,可作为油气横向运移的通道。同时, 淋滤层上部的水解层及风化黏土层由于物性较差,可作为良好的盖层,油气难以垂向散失,确保油气在淋滤层中一定距离的横向运移。

图4 车排子地区石炭系风化壳结构特征Fig.4 Structural features of Carboniferous weathered crust in Chepaizi area

3 油气输导样式

精细油源对比表明,车排子地区东翼石炭系原油来自昌吉凹陷二叠系烃源岩(成藏期为K2-E),西翼油气主要来自四棵树凹陷侏罗系烃源岩(成藏期为N-Q),整体具有圈-源高度分离的特征,因此,高效的输导体系成为油气运移至车排子凸起区石炭系的关键。根据断裂输导性及断层、毯砂、风化壳时空配置关系,结合油气来源及运移示踪,提出了研究区主要发育3种基本油气输导样式,即断层-毯砂、断层-淋滤层、走滑断层等3种有效油气输导样式。

3.1 断层-毯砂侧向对接输导样式

该输导样式主要表现为断层垂向输导、毯砂侧向对接的输导特征。昌吉凹陷二叠系烃源岩和四棵树凹陷侏罗系烃源岩生成的油气沿着油源断层向上输导至侏罗系毯砂中,油气沿着侏罗系毯砂横向输导,在毯砂与石炭系呈断面对接处侧向输导,进入石炭系储层之中,在石炭系的断块圈闭中富集成藏(图3),如排66井区。该输导样式是目前车排子凸起东西两翼胜利探区内所发现的石炭系油藏的主要输导样式。

3.2 断层-淋滤层侧向对接输导样式

根据上述研究,石炭系风化壳中淋滤层具有物性较好的特征,横向分布广泛,可作为石炭系内幕的有效输导层,同时,风化淋滤层上覆的水解层及黏土层的存在决定了油气难以垂向散失,同时也阻挡了侏罗系毯砂的垂向充注(图4),使油气在石炭系内部发生一定距离的运移成为可能。这一输导样式在实际勘探中也被证实,如:车排子凸起西翼的苏12井远离输导毯和输导断层(图2(a)),但在石炭系钻遇油气显示(荧光显示1 m/1层),表明油气应该是沿着石炭系内部淋滤层发生横向输导。

3.3 走滑断层走向输导样式

近年来随着对走滑断层与油气成藏关系的深入研究,走滑断层作为油气输导的重要通道已被越来越多的勘探实践所证实[31-34]。车排子凸起发育多条与凹陷呈大角度相交的走滑断层,并与烃源岩相接。利用生物标志化合物三芳甾烷指数、含硫化合物与含氮化合物等参数对油气沿走滑断层走向的变化进行了分析,对区内19口探井中岩心、原油样品的进行分析,结果表明:沿油气运移方向三芳甾烷指数TA(Ⅰ)/TA(Ⅰ+Ⅱ)、含硫化合物4-/1-DMDBT逐渐减小,原油样品中咔唑类化合物屏蔽型异构体(如1,8-二甲基咔唑)相对富集,裸露型异构体相对减少,三大类指标均反映出油气沿走滑断层及伴生断层运移(图5),证明走滑断层是油气长距离运移的有效通道,控制油气沿其走向运移。目前钻探证实,与走滑断层相接的多个石炭系断块均发现较大规模的石油储量,例如:车23块2008年上报探明储量6.21×106t,车91块2008年上报探明1.211×107t。此外,在近东西走向的排686、排671、排614等走滑断层的西段末端,在远离侏罗系毯砂的情况下,多口探井在石炭系也钻遇丰富的油气显示,如车浅5井在石炭系钻遇荧光显示230 m,排614井在石炭系钻遇荧光显示24.4 m(图2(a)),均揭示走滑断层应该是有效的油气运移通道。

图5 沿排682走滑断层原油生物标志物指数变化(剖面位置见图2(a) BB′)Fig.5 Variation of crude oil biomarker content along well Pai682 strike slip fault (See BB′section in Fig.2(a))

前文述及,车排子地区油气主要来自昌吉凹陷二叠系下乌尔禾组与四棵树凹陷侏罗系烃源岩。其中昌吉凹陷中二叠统下乌尔禾组烃源岩在三叠纪末—早侏罗世达到成熟门限,中—晚侏罗世短暂抬升停滞,晚白垩世—古近纪进入高成熟阶段,达到生烃高峰,现今进入过成熟阶段。古近纪以来,四棵树凹陷侏罗系烃源岩整体开始生烃,烃源岩成熟度普遍已达0.6%,现今已处于成熟生烃高峰阶段[35-37]。结合区内烃源岩生排烃期,认为燕山—喜山期断裂、石炭系风化淋滤层、中生界毯砂发育,三者有效配置,形成断层-毯砂、断层-淋滤层、走滑断层3种有效输导样式,控制油气向盆缘凸起区大规模运移。

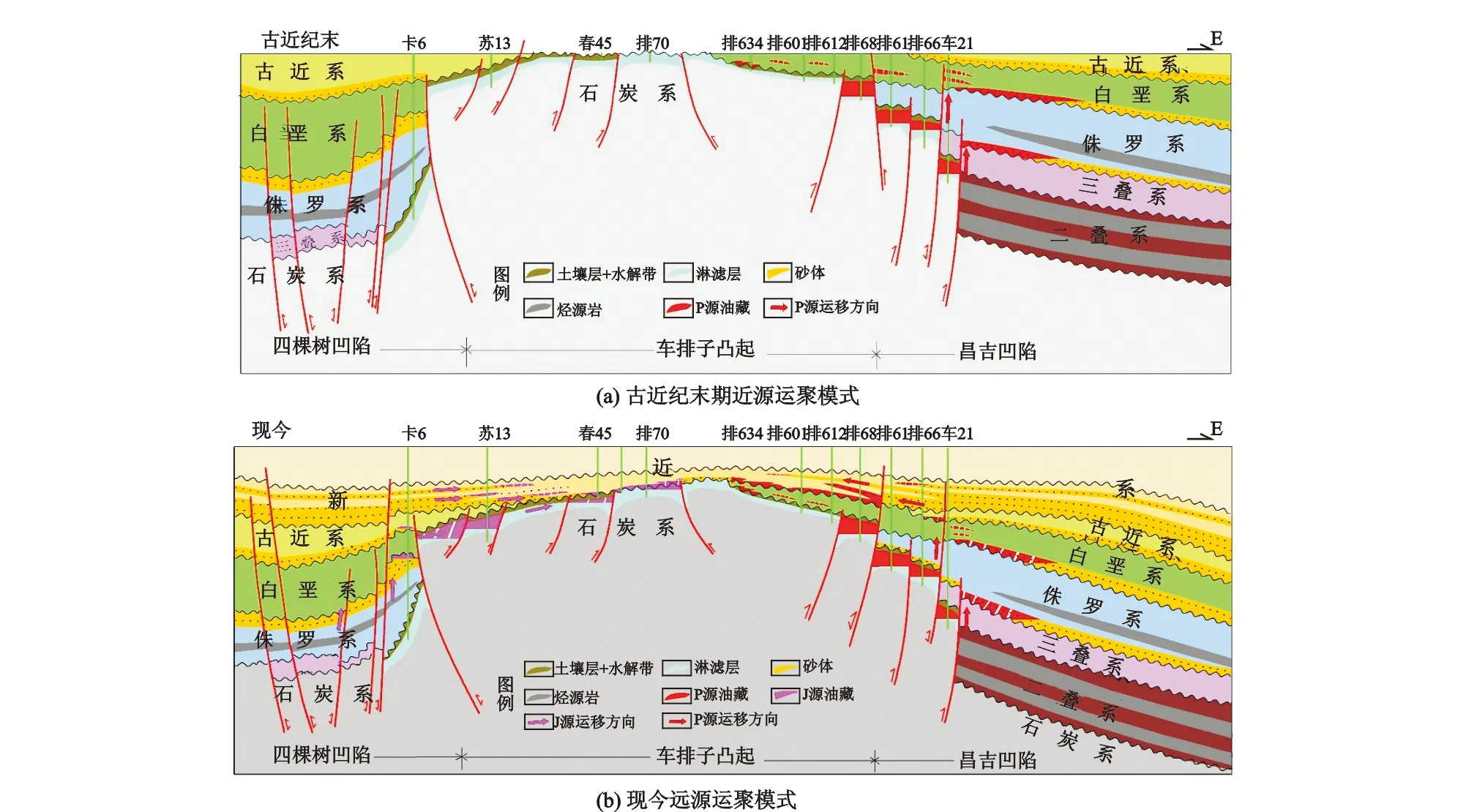

4 油气运聚模式

基于输导体系、圈闭与烃源岩时空配置关系研究,建立了车排子地区石炭系2种油气运聚模式,即“毯砂-风化淋滤层和走滑断层油气运移、断阶带优储聚集”的近源运聚模式及“毯砂-风化淋滤层油气运移、斜坡区优储聚集”的远源运聚模式。

近源油气运聚模式平面上主要分布于车排子凸起东翼,在K2-E时期,昌吉凹陷二叠系烃源岩生成的原油通过红车断裂带油源断层,一部分运移到侏罗系毯砂中,另一部分运移进入北西走向的走滑断层中,油气在侏罗系毯砂、走滑断层及与之相连通的石炭系顶部不整合淋滤层继续运移,在断层-水解层的遮挡下,在优质储层发育区的断阶带构造圈闭中聚集成藏(图6(a))。

远源油气运聚模式平面上主要分布于车排子凸起西翼,在N-Q时期,四棵树凹陷侏罗系烃源岩生成的油气沿着艾卡断裂带油源断层向上运移到侏罗系毯砂及走滑断层中,沿着毯砂、走滑断层及与之相连的淋滤层中继续运移,在断层-泥岩遮挡下,在四棵树凹陷北斜坡区石炭系有利储层发育区富集成藏(图6(b))。

图6 准西车排子地区石炭系油气运聚演化模式Fig.6 Evolution pattern of hydrocarbon migration and accumulation in Carboniferous volcanic reservoirs of Chepaizi area, western Junggar Basin

5 结 论

(1)根据油气显示、定量荧光及生物标志化合物综合分析,车排子地区主要发育断层、毯砂、风化淋滤层3种油气输导单元,形成断层-毯砂侧向对接输导、断层-淋滤层侧向对接输导、走滑断层走向输导等3种有效输导样式。

(2)根据车排子凸起东西两翼石炭系油藏在油源、输导要素及成藏期等方面的差异,建立了石炭系“毯砂-风化淋滤层和走滑断层油气运移、断阶带优储聚集”的近源运聚模式及“毯砂—风化淋滤层油气运移、斜坡区优储聚集”的远源运聚模式。研究成果可进一步拓宽石炭系的勘探思路,为发现区内新的有利油气输导富集区提供依据,也为下步勘探部署提供参考。