华南主要树木丛枝菌根真菌物种多样性调查研究

赖文珍,王思佳,胡文涛,唐 明,谢贤安

(华南农业大学 广东省森林植物种质创新与利用重点实验室,林学与风景园林学院,广东 广州 510642)

丛枝菌根(arbuscular mycorrhiza,AM)真菌在自然界分布广泛,能与80%以上陆生维管束植物形成丛枝菌根,是内生菌根的主要类型[1]。丛枝菌根的形成能够提高植物生物量[2-3]、改善植物水分代谢[4]、提高植物抗逆能力[5-6]和改良土壤理化性质[7]。Zhang[8]等研究发现干旱胁迫条件下接种AM真菌和深色有隔内生真菌(dark septate endophytes,DSE)显著提高枸杞(Lyciumbarbarum)叶片气导度和光合速率以减轻干旱胁迫的毒害作用,Hu[5]等从分子水平研究了水分胁迫下AM真菌对枸杞响应干旱及低磷压力的影响。B.H.Ren[9]等通过对重金属铬进行追踪定位,发现AM真菌外生菌丝吸收并积累重金属铬,阻止重金属铬向植物地上部分转移,从而提高宿主植物对重金属的抗性。AM真菌还能维持植物群落系统结构的多样性、稳定性,加快退化土地的修复,对促进农林牧生产、生态系统的修复和稳定有着极其重要的意义[10]。

在华南地区,有关菌根的研究多为乔木外生菌根的调查与分布[11-12],关于林木AM真菌侵染状况的调查研究较少,涉及的树种也较少。有研究报道,接种AM真菌于马鞍羊蹄甲(Bauhiniafaberivar.microphylla)和构树(Broussonetiapapyrifera),促进了幼苗生长,提高了根际土壤酶活性,增加植株吸收氮、磷营养[13-15]。叶新峰等[16]研究发现接种AM真菌使尾叶桉(Eucalyptusurophylla)幼苗明显增高并随着时间的推移而不断增加。王宇涛[17]研究了珠江河岸的深圳和珠海两处红树林生态系统的AM真菌群落多样性,鉴定出6种AM真菌。高秀兵和李增平[18]从海南橡胶树(Heveabrasiliensis)根际中鉴定出5属31种AM真菌,其中球囊霉属(Glomus)是分离频率最高属,蜜色无梗囊霉(Acaulosporamellea)是分离频率最高种。

在华南地区,乡土树种红花羊蹄甲(Bauhiniablakeana)和杧果(Mangiferaindica)作为常见风景园林植物和行道树而被广泛种植,黄梁木(Neolamarckiacadamba)、构树(B.papyrifera)和尾叶桉(E.urophylla)等速生树种也在华南地区广泛分布。本研究针对以上5种华南主要树木开展AM真菌侵染状况调查,并通过其形态特征及核糖体18SrRNA基因序列分析其AM真菌多样性,对进一步探究华南地区主要树木AM真菌多样性及其生物学功能多样性有着十分重要的理论意义。

1 材料与方法

1.1 样品采集

在华南农业大学校园和苗圃试验基地(23°9′10″N,113°20′22″E)采集红花羊蹄甲(B.blakeana)、构树(B.papyrifera)、尾叶桉(E.urophylla)、杧果(M.indica)和黄梁木(N.cadamba)5种树木侧根及其根际土。每种树选择2株样树,在树冠投影范围内,东西或南北方向对称采样,采集土层深度0~30 cm范围内的根系和根际土样品约1 kg,封口标记,4℃冰箱保存。根样用于测定AM真菌侵染率。根际土用于孢子分离、孢子密度统计和AM真菌鉴定。

1.2 AM真菌侵染率测定

将采集的根样冲洗干净,采用Koske & Gemma[19]改进的台盼蓝染色法进行染色。在光学显微镜下统计AM真菌侵染状况[20],参照A.Trouvelot[21]等的方法统计菌根真菌侵染率与侵染强度。

1.3 AM真菌孢子分离与孢子密度测定

采用湿筛-倾注-蔗糖离心法进行AM真菌孢子分离,将孢子收集于直径9 cm培养皿的滤纸上,用体式显微镜统计每克风干土样中所含AM真菌孢子数量,测定孢子密度[1]。

1.4 AM真菌孢子形态学鉴定

将经过湿筛倾析法分离的孢子制片,显微镜下观察孢子聚集方式及在孢子果内的排列方式,孢子的形状、大小、颜色和表面修饰,孢壁层次及染色反应,孢子内含物,连孢菌丝,辅助细胞(土生泡囊)等特征,根据国际AM真菌保藏中心INVAM相关网站及菌根真菌分类文献[22]进行鉴定。

1.5 AM真菌的分子鉴定

1.5.1 根系DNA提取与核糖体18SrRNA基因分析 分别挑选各种树种根系侧根,采用植物DNA微量提取试剂盒(美国Omega公司,产品编号:D2485)提取菌根组织基因组DNA。将提取的DNA样品直接作为扩增模板,采用引物NS1/NS4和AML1/AML2对根系DNA进行巢式PCR扩增[23]。

采用美国OMEGA Bio-Tek公司的胶回收试剂盒(产品编号:D2500)所提供的方法,对PCR产物大小为800 bp左右单一条带进行切胶回收,回收产物根据擎科(TsingKe)公司pClone007 简单载体试剂盒(TSV-007S)进行T/A克隆并将其转化入E.coli DH5α,反应体系为10 μL,ddH2O 5 μL,PCR产物3.5 μL,10×TOPO Mix 1 μL,pClone007 simple vector 0.5 μL。在培养得到转化子的平板中,对每个单独样品挑选5个转化子送至北京擎科新业生物技术有限公司进行测序。将得到的测序结果在NCBI的Blastn在线工具中进行同源比对分析,根据AM真菌核糖体18SrRNA基因序列,鉴定根系中AM真菌的种类。

1.5.2 AM真菌孢子的分子鉴定 对1.3中收集的AM真菌孢子,采用单孢PCR的方法进行分子鉴定[24-25]。将AM真菌孢子采用2%的氯胺T表面消毒15 min,0.02%的链霉素和0.01%的庆大霉素混合溶液表面消毒10 min,在体式显微镜下,用洁净解剖针将孢子移入无菌PCR管内压碎,并用移液器注射1 μL的无菌甘油。含有孢子DNA的内含物直接作扩增模板,进行巢式PCR扩增、胶回收及T/A克隆转化培养后,每个样品挑选2个转化子进行测序,将测序结果在NCBI中的Blastn进行比对。结合形态学特征,确定不同树木根际土中AM真菌种类。

1.5.3 AM真菌进化树的构建 将获得AM真菌序列在NCBI中的Blastn进行同源比对,选择并下载比对结果中相似度最高的序列作为参考序列,使用MEGA 5.1软件进行多重序列比对,建立Neighbor-joining系统发育树[25]。

2 结果与分析

2.1 AM真菌的侵染状况及孢子密度

2.1.1 AM真菌的侵染状况 5种林木根系中均存在AM真菌侵染,并能观察到菌丝、丛枝与泡囊这些典型的AM结构(图1),但5种树木的丛枝结构类型不同,红花羊蹄甲和尾叶桉丛枝结构中形成大量根内菌丝,在皮层及内皮层细胞内不断二叉分支形成典型的丛枝,为疆南星型(arum-type);杧果、构树和黄梁木丛枝结构中菌丝在皮层细胞内无规则卷曲、缠绕,形成典型的菌丝圈,丛枝从菌丝圈上产生,为重楼型(paris-type)(表1)。

表1 华南主要树木根系中AM真菌侵染状况

注:“+”表示泡囊数量为<10%;“++”表示泡囊数量10%~50%;“+++”表示泡囊数量为50%~90%;“++++”表示泡囊数量>90%。

各种林木根系的AM真菌侵染状况不同(表1)。红花羊蹄甲的AM真菌侵染率最高,达到92.00%,其次是杧果,为88.33%,构树的AM真菌侵染率处于中等水平(63.67%),黄梁木和尾叶桉的AM真菌侵染率为49.67%和48.67%。此外,红花羊蹄甲和杧果的AM真菌侵染强度分别为45.65%和44.57%,丛枝丰度分别为25.23%和28.33%,均高于另外3种样树;构树和尾叶桉的AM真菌侵染强度为12.29%和11.03%,丛枝丰度为3.86%和2.61%;而黄梁木的AM真菌侵染强度最低,为5.63%,丛枝丰度为2.65%;从泡囊数量的指标上看,红花羊蹄甲和杧果根系产生的泡囊相对较多,构树和尾叶桉相对中等,黄梁木产生的泡囊少。

2.1.2 AM真菌的孢子密度测定 5种宿主林木的根际土中,红花羊蹄甲和杧果根际土中的孢子密度较高,分别达到了99~119个/g和97~133个/g,构树和黄梁木根际土中的孢子密度偏低,分别为9~17个/g和17~43个/g,尾叶桉的孢子密度最低,只有2~4个/g(表1)。

2.2 AM真菌的形态学鉴定和树种分布

2.2.1 AM真菌形态学分类 根据AM真菌孢子的颜色、大小、形状、孢子壁的壁纹及其连孢菌丝等形态特征,鉴定出5属8种AM真菌(图2),包括无梗囊霉属(Acaulospora)的细齿无梗囊霉A.denticulata(图2-A)、浅窝无梗囊霉A.lacunosa(图2-B)和刺无梗囊霉A.spinosa(图2-C),近明球囊霉属(Claroideoglomus)的近明球囊霉C.claroideum(图2-D)和幼套近明球囊霉C.etunicatum(图2-E),斗管囊霉属(Funneliformis)的摩西斗管囊霉F.mosseae(图2-F),根孢囊霉属(Rhizophagus)的根内根孢囊霉R.intraradices(图2-G),隔球囊霉属(Septoglomus)的缩隔球囊霉S.constrictum(图2,H-I)。

注:A-C,红花羊蹄甲;D-E,杧果;F-G,构树;H-I,黄梁木;J-K尾叶桉。eh:根外菌丝;ih:根内菌丝;a:丛枝;s:孢子;v:泡囊;h:附着胞;c:根内菌丝卷曲。D、I、K中的标尺长度为20 μm,其余标尺长度为100 μm。

图1华南主要树木根系中丛枝菌根结构

Fig.1 Arbuscular mycorrhizas in the roots of the main trees in Southern China

注:C、E、F、G中的标尺长度为20 μm,A、B、D、H、I中的标尺长度为50 μm。

2.2.2 AM真菌的树种分布 同种AM真菌可以在不同树种的根际分布,如刺无梗囊霉分布在尾叶桉和杧果根际,细齿无梗囊霉分布在黄梁木和杧果根际,摩西斗管囊霉分布在黄梁木和构树根际,根内根孢囊霉分布在杧果和红花羊蹄甲根际,缩隔球囊霉分布在红花羊蹄甲和尾叶桉根际(表2)。而浅窝无梗囊霉、近明球囊霉和幼套近明球囊霉均只分布在1种树根际,专一性相对较强。

同种树种根际存在多种AM真菌分布,如红花羊蹄甲、杧果和尾叶桉根际均有3种AM真菌分布,红花羊蹄甲根际存在3个属的AM真菌(近明球囊霉属、根孢囊霉属和隔球囊霉属的近明球囊霉、根内根孢囊霉和缩隔球囊霉);杧果根际为2个属的AM真菌(无梗囊霉属中的刺无梗囊霉、细齿无梗囊霉和根孢囊霉属中的根内根孢囊霉);尾叶桉根际的3种AM真菌为2个属(无根囊霉属中的浅窝无梗囊霉、光壁无梗囊霉和隔球囊霉属中的缩隔球囊霉);构树和黄梁木根际均有2种AM真菌分布,构树根际为近明球囊霉属和斗管囊霉属中的幼套近明球囊霉和摩西斗管囊霉,黄梁木根际为无梗囊霉属和斗管囊霉属的细齿无梗囊霉和摩西斗管囊霉(表2)。说明不同树种和不同真菌之间存在一定的选择性。

表2 AM真菌在不同宿主林木根际中的分布

2.3 AM真菌的分子生物学鉴定

2.3.1 根系DNA提取物与AM真菌孢子的核糖体18SrRNA基因分析 根系DNA提取物经过巢式PCR扩增,对第2轮PCR产物用1%琼脂凝胶电泳检测,各树种均有条带且条带均在800 bp左右(图3),由此可见,在5个树种的根系中可能存在AM真菌。

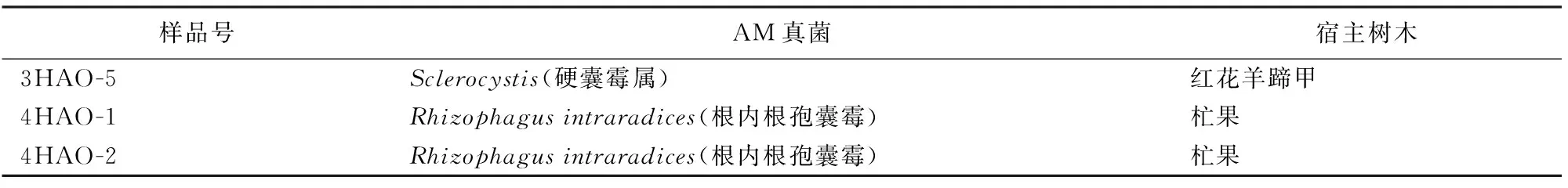

对第2轮PCR产物T/A克隆后的测序结果在NCBI中的Blastn进行比对(表3),结果表明红花羊蹄甲、杧果及尾叶桉的根系中均存在较多种类的内生真菌,其中在红花羊蹄甲根样的测序结果比对中发现了AM真菌硬囊霉(Sclerocystissp.),而在杧果根样的测序结果比对中发现根内根孢囊霉(Rhizophagusintraradices),且在多个克隆样本中均被分离出。

由上述孢子形态学特征以及根系DNA的PCR产物测定得知5种树木根际土壤中均分布有AM真菌,并且每种树根际种均有多种AM真菌分布。对AM真菌的孢子采用巢式PCR进行分子鉴定,其中得到的第2轮PCR扩增产物长度在800 bp左右(图4)。

图3 根系DNA的PCR产物1%琼脂凝胶电泳

样品号AM真菌宿主树木3HAO-5Sclerocystis(硬囊霉属)红花羊蹄甲4HAO-1Rhizophagus intraradices(根内根孢囊霉)杧果4HAO-2Rhizophagus intraradices(根内根孢囊霉)杧果

注:M1.DL2000 marker;N1-N4.黄梁木;B1-B3.红花羊蹄甲;G1-G4.构树;E1、E2.尾叶桉;Mang1-8.杧果。

2.3.2 AM真菌的分子生物学分类 基于根际土AM真菌孢子特征和菌根18SrDNA基因序列,运用Blast工具进行比对,并从NCBI下载GenBank数据库内已知同源序列,用软件MEGA(Version 5.1)进行对比分析,以模式AM真菌RhizophagusirregularisDAOM 197198作为对照,用Neighbor-Joining法构建系统发育树(图5)。结果显示,在不同的树木根际分布的AM真菌(●标记)有5个属,分别为无梗囊霉属(Acaulospora),球囊霉属(Glomus),斗管囊霉属(Funneliformis),根孢囊霉属(Rhizophagus)和硬囊霉属(Sclerocystis)。其中,根据Blast结果和系统发育树,能够鉴定出无梗囊霉属2种,分别是浅窝无梗囊霉(A.lacunosa)、刺无梗囊霉(A.spinosa);斗管囊霉属1种,为摩西斗管囊霉(F.mosseae);根内根孢囊霉属1种,为根内根孢囊霉(R.intraradices),其他未能鉴定到种的球囊霉属(Glomus)3种Glomusspp.,硬囊霉属(Sclerocystis)1种Sclerocystissp.。球囊霉属分布在红花羊蹄甲、杧果、构树根际,鉴定的AM真菌种类有3种,而摩西斗管囊霉(F.mosseae)在构树、黄梁木的根际土中均有分布(表4),比其他的种类分布广泛。显然,在华南地区5种主要树木根际AM真菌的优势属为球囊霉属,摩西斗管囊霉为优势种。

注:自展1 000次,显示>50%的自展值。

不同树种根际分离的AM真菌种类具有普遍性和特异性,如球囊霉属的AM真菌广泛分布在红花羊蹄甲、杧果、构树根际中,刺无梗囊霉分布在杧果和尾叶桉根际,摩西斗管囊霉分布在构树和黄梁木根际。而浅窝无梗囊霉和硬囊霉属只分布在1种树根际,专一性相对较强。同种树种存在多种AM真菌,如杧果根际分布有3个属,其中有无梗囊霉属中的刺无梗囊霉、球囊霉属和根孢囊霉属中的根内根孢囊霉3种AM真菌,尾叶桉根际有浅窝无梗囊霉和刺无梗囊霉2种AM真菌分布,红花羊蹄甲根际有2个属球囊霉属和硬囊霉属2种AM真菌分布,构树根际有球囊霉属和斗管囊霉属中的摩西斗管囊霉2种AM真菌分布,黄梁木根际仅有斗管囊霉属中的摩西斗管囊霉。

表4 不同树种根际分离的AM真菌种类

3 结论与讨论

3.1 不同树种AM真菌的侵染状况及AM真菌多样性

本研究所调查的5种树中均能被AM真菌侵染,所形成的丛枝类型也各有差异,其中Paris-type较为常见,这与宿主植物的根系皮层细胞壁结构和细胞间间隙有着密切的联系[26]。杧果和红花羊蹄甲根系的AM真菌侵染率、侵染强度、丛枝丰度及根际的孢子密度等指标都远高于黄梁木和尾叶桉。这与AM真菌与植物相互选择有关[1]。研究表明杧果根系中较高的可溶性糖、植物生长素及一些分泌物,对AM真菌孢子的萌发和生长繁殖有促进作用,从而形成较为良好的共生体系[27];而红花羊蹄甲是豆科植物,有研究指出豆科植物与AM真菌和根瘤菌之间能够形成良好的共生关系,这有可能是在共生体建立过程中存在的信号转导机制[28];而尾叶桉除了能与AM真菌形成共生体之外,还能与外生菌根真菌形成外生菌根[11-12]。

一直以来,球囊霉属AM真菌在众多的抗逆性研究中都表明其对受到人为干扰的环境具有更好的适应能力,相比其他种类的AM真菌,球囊霉属AM真菌具有较高的孢子萌发速率,从而可以迅速从干扰中恢复[29],所以球囊霉属一直处于广泛分布的地位。现分类系统中球囊霉属68种中66种因系统发育位置不明确被定义为广义种[22]。本研究结果表明,在华南主要树木根际土中分布球囊霉属为优势属,且较为常见。虽未鉴定到种,但在杧果、红花羊蹄甲、构树的根际土中,均有球囊霉属的AM真菌分布。摩西斗管囊霉为分布优势种,其在北方、东南沿岸地区及华南地区均较为普遍,其适应性范围较为广泛,属于广幅生态型[30]。此外,在华南地区发现无梗囊霉属和硬囊霉属,较北方地区常见,其中硬囊霉属是我国热带、亚热带地区较常见的属,具有地区特异性[31],增加了华南地区AM真菌分布的多样性。

3.2 AM真菌在宿主林木根际分布的普遍性和特异性

AM真菌是生活在植物根内的专性共生真菌,宿主植物对其多样性具有一定的影响。Liu & Wang[32]研究表明,不同种类的植物,由于其根系的形态、分泌物及生理生态代谢存在差异,从而影响AM真菌对植物的侵染和识别,甚至影响AM真菌的生长发育繁殖等方面。本研究中不同AM真菌在5种树木根际分布的结果显示,林木和菌根真菌之间的共生关系具有一定的相互选择性,同种宿主林木根际有多种AM真菌分布,同种AM真菌也能分布在不同林木根际。本研究发现尾叶桉根际中分布的AM真菌均为无梗囊霉属,有研究将孔窝无梗囊霉(A.foveata)、光壁无梗囊霉(A.laevis)、美丽盾巨孢囊霉(Scutellosporacalospora)接种于尾叶桉根系,能形成丛枝菌根[33-34],说明无梗囊霉属为尾叶桉根际的优势属,尾叶桉对AM真菌具有较强的选择性。杧果根际中有球囊霉属、根内根孢囊霉和刺无梗囊霉,AM真菌多样性较丰富。构树根际有球囊霉属和摩西斗管囊霉的分布,接种摩西斗管囊霉能促进构树幼苗在石灰土基质上生长,并能增加总生物量的积累[15,35]。

本研究是国内首次对红花羊蹄甲和黄梁木根际中AM真菌的侵染状况做了相关调查,鉴定出其根际分布的AM真菌种类。其中,硬囊霉属仅在红花羊蹄甲根系中发现,两者间应具有互相选择性,且专一性相对较强。对于黄梁木根际土样中AM真菌孢子的鉴定,多个孢子检测大致都偏向一种AM真菌的分布,摩西斗管囊霉在多个黄梁木根际土孢子鉴定样本中均为最匹配序列,可推测黄梁木对于AM真菌的分布状况具有一定的选择性。

经过对华南主要树木根际AM真菌的侵染状况调查,及对AM真菌多样性及其分布的研究,为进一步研究AM真菌与宿主林木相互选择关系,林木AM真菌功能多样性,以及AM真菌促进林木吸收土壤磷素等养分生理生化机制奠定基础。