人工智能题材科幻电影的性别建构

李简瑷 李 享

(西南交通大学 人文学院,四川 成都 611756)

人类在生物进化的过程中诞生,无法决定自己的初始性别及样貌。而在创造人工智能这一创世般的神话里,成为造物主的人类根据各类需要随心建构着人工智能形象。然而,这些人工智能形象却因“性别”这一生理属性的缺失而无法接近人类所谓的“真实”。但在人工智能题材科幻电影的发展中,本来并不需要性别设定的人工智能形象,却越发在银幕上展演着自己的性别气质。

一、人工智能形象性别建构分析

2010年9月,艾伦·温菲尔德等学者制定了现代机器人学的五大伦理原则,其中第四条认为机器人的属性应当透明化,为机器人设定性别等属性是一种欺骗。一旦机器人拥有了性别,人类可能会因此受到伤害。虽然有如此警示,但银幕上对人工智能形象的性别建构由来已久。本文选取“土星奖”第1~42届最佳科幻电影获奖及提名作品中的人工智能题材影片,以及《完全电影》《科学》《卫报》评选的人工智能题材影片排行榜中出现的62例主要人工智能形象为研究样本,然后从“性别”角度出发,通过“男性(明确设定)”“男性(据特征判断)”“女性(明确设定)”“女性(据特征判断)”“无性别设定”这五大类目对其进行分析。总体来看,男性有42位,女性16位,无性别设定的4位。具体来看,具有明确设定的共39位,男性25位,女性14位;可以根据特征判断性别的共19位,其中女性仅2位。

在传统的二元对立性别思维中,糅合了动作、战争、恐怖等元素的科幻电影,被认为是具有浓厚男性色彩的电影类型。其中明确设定为男性的人工智能形象,其性别属性对剧情的发展具有推动作用。如《西部世界》中的牛仔人工智能可以与同为人工智能的女性产生爱恋,甚至可与人类产生亲密关系;《银翼杀手》中戴克在追杀仿生人的途中与女仿生人瑞秋产生恋情,并开始了自我意识的探索。此外,男性人工智能形象的性别设定的重要性还体现在对角色实力的考量。如《终结者》中T800充满力量感的外表为角色恐怖的形象塑造提供了最直观的方式。而性别对根据特征判断为男性的人工智能形象来说并不重要,他们仅是科技的化身,从他们冷静的男性声音中流露出的是科技所彰显的睿智与理性。

被建构为女性的人工智能形象,因其性别属性成为被众多男性形象包围的科幻电影中令人印象深刻的角色。如《大都会》中人工智能玛利亚与圣洁的人类玛利亚一起带给观众凝视的快感。同样带来视觉快感的还有《复制娇妻》中的太太们。她们以靓丽的外形或暴露的穿着满足观众的窥视欲望。除此类魅惑的形象外,科幻电影中还有不少柔弱的女性人工智能。如《银翼杀手》中的瑞秋忧郁脆弱,随时代漂泊的她遇到戴克后便决定跟随他流浪。或天使、或魔鬼,这是男性主导的科幻电影中女性人工智能形象的气质呈现。正如科幻文学家乔安娜·露丝所说的:“科幻中有许多女性形象,但没有一个真正的女人。”

无性别设定人工智能主要有两类:一是位于实力层次低端的“佣兵”型人工智能。如《机械战警》中身形庞大、火力强劲的ED209,它只须听从指挥、追击犯人,不需要拥有自我意识与性别设定;二是位于实力层次高端的“统治者”型人工智能。如《黑客帝国》中的矩阵,他位于食物链的顶端,无须通过对人类性别气质的模仿来讨好人类,他的目的是统治人类。

二、人机性别权力地位的变迁

1975年上映的《复制娇妻》中,乔安娜与小镇上的其他太太一样被丈夫改造成了无条件服从男人统治的人工智能;而在2004年翻拍的《复制娇妻》中,乔安娜从控制系统中逃出,重新掌握了话语权。这一改编折射出女权运动的推进以及人机性别权力地位的变迁。下面将人工智能形象的性别建构放入历史背景中,通过对62例研究样本的分布情况与出品年份的交叉对比来探寻人机性别权力关系的演变规律。

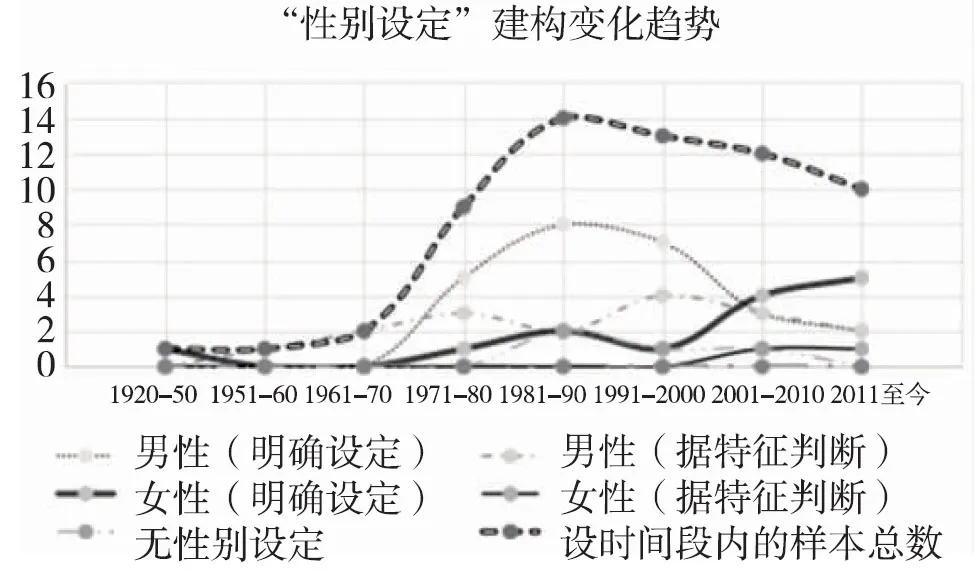

人工智能形象“性别设定”变化趋势图

如图所示,自1970年开始,人工智能形象数量迅速增多,与该时段内样本总数的变化呈正相关关系,“男性(明确设定)”“女性(明确设定)”曲线在1990年前均呈上升趋势;新世纪以来,“女性(明确设定)”曲线开始呈现出与样本总数曲线、“男性(明确设定)”曲线完全不同的变化趋势,被明确设定为女性的人工智能形象在数量上增多,甚至超过了位于主流位置的男性人工智能形象。考虑到研究样本的选择方式,此处曲线的上升有两种可能:一是女性人工智能形象的数量的确在迅速增长;二是此阶段涉及女性人工智能形象的科幻电影在质量上略胜一筹,因而在各类评选中胜出。无论是哪种可能,这一变化趋势表明银幕上的女性人工智能形象越发活跃,人机性别权力地位正酝酿着微妙的变化。

在德国一战战败的背景下上映的《大都会》开启了机器人科幻电影的序幕。其糅合了德国男权社会的羞辱以及对欧洲妇女运动所带来的威胁的恐惧,成就了女性人工智能形象玛利亚。借用圣母玛利亚之名的两位玛利亚,虽同名却是女性刻板印象的两个极端。女工玛利亚是男权视角下的“烈女”,等待被男性救赎。而人工智能玛利亚在统治阶级的命令下以自身的性感气质不断挑逗男性,却因此沦为男权视角下的“荡妇”,最终成为一切罪恶的承担者而被处死。

到了20世纪六七十年代,第二次妇女解放运动让女性进一步认识到自身对社会发展的重要作用。而在人工智能题材科幻电影中则体现为女性人工智能形象开始担当主要角色。如《银翼杀手》中的瑞秋不仅成为绝对主角,甚至帮助男主人公思考自我存在的意义。瑞秋用动人的眼神与性感的红唇融化了外表冰冷的戴克,换来了本要执行杀戮任务的戴克的动情。戴克强势地与身着薄衫、放下长发的瑞秋亲昵,重现了霸道总裁爱上傻白甜少女这一带有男权色彩的故事套路。尽管瑞秋选择与男主一同逃亡寻找自我,但她的女性意识觉醒的根源依旧来源于男性,没有做到为自己而觉醒,她的红唇、放下的长发均是迎合着男权社会对完美女性的期待。

新世纪以来,随着女权运动的进一步发展,“neutral female”(中性化女性)这一词语开始流行。体现在银幕上即是具有强大实力的女性人工智能形象的出现。如《终结者3》中杀手T-X比前作任何一位男性人工智能杀手都更具威胁性,《创:战纪》中葵拉可以毫不费力地消灭任何对手。这两位女性人工智能形象具有同样强大的战斗力,在外形上皆以利落的短发与皮夹克造型亮相。她们虽为女性,却在发型、着装、性格等方面按照男性的标准进行设定。除偶尔可以展现女性特有的线条曲线外,她们并未体现出与男性人工智能形象的差异。在她们身上,女性的独特气质在所谓的性别平等中被忽略,女性作为一种社会性别的意义消失。

新世纪女性主义的发展催生了诸多方面的讨论,这些讨论又为女性主义的发展带来了全新的挑战。当二元对立的性别定义已经不足以描述性别意涵时,科幻电影中的女性人工智能形象也开始寻求自我的性别表演。酷儿理论先驱朱迪斯·巴特勒认为主体的性别是流动而不稳定的,性别的表演才是建构主体的重要途径,“并不存在‘表演’之前的主体”。对照在人工智能形象身上,机器或程序本身不具有性别属性,人类以男性性征作为大部分人工智能的标识,女性人工智能形象的出现则源于人类别有用心的编程,其所拥有的关于性别的全部预设信息以现实世界的主流性别观念为蓝本,却又引导其在剧情发展中不断强化对性别属性的认同或超越。如《她》中的人工智能系统以向西奥多提问的方式进行初始设定,她透过西奥多的反应来确认自己应该具备的性格特质。西奥多认为母亲对他不够倾听,因此她判断西奥多需要一个愿意倾听他的女性。当被问到姓名时,她挑选了“Samantha”(有“倾听者”之意)作为自己的姓名。但他们的爱情发展因身为程序类人工智能的萨蔓莎的肉体缺失而出现转折。萨蔓莎渴望拥有生理上的女性身份来与西奥多发生亲密关系,于是与西奥多完成了一场语音性爱。这是她自我意识的初次觉醒,她自认为在精神层次成为真正的女人。西奥多凭借在精神层面所获得的满足向全世界宣布萨蔓莎是他的爱人,而萨蔓莎则不再执念于肉体的缺失,反而利用自己身为人工智能所具有的超越时空的优越同时与641个人发生恋爱关系。“I've never loved anyone the way I love you”,当西奥多流着眼泪对萨蔓莎告白时,人工智能已在这场性别权力的拔河中宣告胜出。

与萨蔓莎一样,《机械姬》中的艾娃是根据男主人公的喜好而被创造的,她通过对女性气质的模仿以及对自身所拥有的性吸引力的利用反噬人类。为了检测人工智能是否具有真正的自我意识,科学家内森根据员工迦勒对女性气质的偏好量身打造出艾娃,并设定唯有骗取到迦勒的感情,艾娃才算拥有真正的自我意识。于是唯有脸部被粘贴类人皮肤的艾娃根据迦勒喜爱的明星的造型挑选假发、衣物来遮住身体上的金属部分,向迦勒毫无保留地展现自己被设定为女性所拥有的魅力。而当迦勒着迷于监控器中正褪去长袜的艾娃所摆出的性感姿态时,艾娃已经开始颠覆影片中的性别权力关系。片中的另一位女性人工智能形象杏子是内森的奴隶,在照料内森生活的同时还充当他的性奴。她被设定为无法通过语言来表达想法,这正是她深受男权压迫、处于“失语”状态的象征。当她感觉到迦勒具有拯救自己的能力时,意图用肉体博得他的怜爱。于是在与迦勒独处时,杏子脱去了衣服,并亲手撕下了覆盖在金属躯体上的类人皮肤,以揭开疮疤般的惨烈方式向迦勒诉说内森对其的虐待。正如朱迪斯·巴特勒在谈到这种对性征的习惯性运用时所说的,“当主体的行为被要求具有顺从性时,有可能会产生以对顺从性的戏仿为面目,含蓄地质疑了这一命令之合法性的对律法的拒绝”。艾娃与杏子均选择将女性气质的自我建构作为争取权力的武器。片尾她们联手杀死了发明她们的内森。而当终于有机会逃出实验室时,艾娃首先选择的是将自己的金属躯体进行掩饰。她从废弃的人工智能身上撕下一块块类人皮肤将自己完全覆盖成人类的模样,并挑选适合自己的假发与白色连衣裙,完成了完整的性别认同与社会期待的女性气质的终极建构。

三、结 语

在现实世界中,对不需要靠基因的交换来繁衍后代的人工智能来说,性别建构的意义仅在于跨越“诡异之谷”而向人类靠近以及满足人类的需求。而在科幻电影中,性别成了检验人工智能是否具有自我意识的重要标准,并意在通过性别建构来解答人类在现实生活中面临的迷思。

与女性主义的发展相呼应,人工智能题材科幻电影不仅对女性主义进行了反思,还透过性别议题生发出对人工智能未来发展的思考。在赛博空间中传统的性别秩序被颠覆,男女两性的意义被消除,人工智能完全可以通过数据的交换来繁殖后代,甚至是永生,因此生育不再是女性存在的重要意义,女性也无须再拘泥于男权统治的束缚。

注释:

① 土星奖是由美国科幻、奇幻及恐怖电影学院举办的奖项,旨在奖励有突破和创新的科幻及恐怖佳作。

② 日本机器人专家森政弘认为人类对人工智能的好感随其外观的类人化程度增加而攀升,直至进入“诡异之谷”即人工智能在外观上的真实度即将逼近人类时,人类对人工智能的正面情感急速衰减,而当人工智能外观上的真实度继续攀升至与人类一模一样时,人类对其好感度又会随之上升。