“双一流”背景下高校音乐专业“学、研、演”创新型人才培养模式探析

刘振

摘 要:2015年10月党中央和国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,国内各大高校及其众多优势学科都开始实施“双一流”建设任务,但综合类高校中的音乐专业却面临着学科发展被边缘化的尴尬境地。在“双一流”战略背景下,音乐专业应依托自身专业特征,探索“学、研、演”创新型人才培养模式,即围绕创新型人才培养目标,将教学、科研和艺术实践紧密融合,在教学改革、交叉学科发展和校园社区艺术实践平台建设方面另辟发展蹊径,旨在培养具有宽厚知识结构,能研究、能创编、能组织、能表演的高素质创新型人才。

关键词:双一流 学、研、演 创新型人才 交叉学科

为了“使高等学校在支撑国家创新驱动发展战略、服务经济社会发展、弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观、促进高等教育内涵发展等方面发挥重大作用”,党中央和国务院做出了在未来五年建设世界一流大学和一流学科的重大战略决策,并于2015年10月印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(以下简称《方案》),亦称“高校五年计划”新战略。《方案》体现了国家对高等教育的重视,凸显了创新型人才培养对经济社会发展和中华民族伟大复兴所具有的重大战略意义,预示着未来五年,中国将有一批高水平大学和学科跻身世界一流行列。

一、“双一流”战略的人才观

早在2006年国家就印发了《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006—2020 年)》明确指出:“到 2020年我国进入创新型国家的行列”(以下简称《纲要》)。创新型国家是以科技创新作为经济社会发展核心驱动力,突出以大幅度提高科技创新能力形成强大国际竞争力的国家。目前,美国、日本、芬兰等都是世界公认的创新型国家,它们都具有自主创新能力强、创新投入和科技贡献率高的特点。

世界一流大学是“提高自主创新能力和科技贡献率的重要力量,是先进思想和优秀文化的重要源泉”,除此之外更是培养世界一流高素质创新型人才的重要基地。目前,国内部分高校更是在“双一流”基础上提出“三个一流”的建设目标,即一流的大学、一流的学科和一流的学生。“世界一流学生”的培养,需要在学科建设、师资队伍、课程体系、评价机制等方面都要以人为本,以学生成才为标准,遵循学科创新力主导学生学习力的原则,以提高学生科学研究能力和科技创新能力为目标培养创新型人才。

但过去几十年,我国高等教育受困于应试教育的框架内,人才培养被“标准化”的思维模式和“填鸭式”的知识灌输所禁锢,学生的创新思维受到了严重的束缚。现代高等教育想要突破这种“流水线式”的、“产品化”人才培养的壁垒,必须高度重视学生创新思维的开发和综合素质的提升,而音乐教育在这方面发挥着重要的、不可替代的作用。音乐是声音的艺术、听觉的艺术和时间的艺术,是以有组织的乐音创造音乐形象表达人们思想情感和反映现实生活的艺术。音乐形象是非视觉性和非语义性的,必须通过个体的主观联想、想象、灵感、顿悟与音乐形象产生共鸣。由于个体知识结构和审美层次的差异,对音乐形象的感知和艺术特征的捕捉也是存异和多解的。因此,音乐教育对智力开发、创新思维和求异思维的培养具有举足轻重的作用。目前,国家越来越关注音乐教育的重要功能,2017年3月全国两会颁布最新政策:全国各个地区逐步将音乐纳入中考并于2017年秋季学期正式实施;教育部允许53所高等学校招收艺术特长生,艺术特长生依然享受加分政策。

二、“学、研、演” 创新型人才培养模式的内涵与本质

1.模式内涵

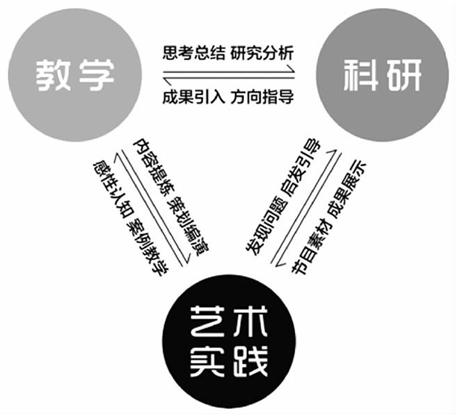

所谓“学、研、演”创新型人才培养模式是以培养创新型人才为宗旨,将教学、科研和艺术实践三位一体、系统融合,充分发挥三者在提升音乐专业大学生综合素质和创新能力方面的作用。

“学”,即教学,乃大学之本。教学是教师之“教”与学生之“学”有机结合的人才培养活动,教师通过有目的、有计划、有组织地引导学生学习,旨在宽厚学生的知识结构、提升学生的专业技能,为开展科学研究和艺术实践奠定坚实的基础。

“研”,即科学研究,乃学科发展之能。科学研究,是人类利用已认知的知识体系,去发现新的知识和技术的创造性工作。创建世界一流大学,需要世界一流学科的支撑;发展世界一流学科,更要依托高校科研创新能力和科研成果转化能力的提升。与教学相比,科学研究才是高校学科发展、提升自主创新能力和科技贡献率的主要动能。

“演”,即艺术实践,乃音乐专业之特色。艺术实践,既是检验所学音乐理论知识和专业技能的关键环节,又是课堂教学和科学研究的拓展和延伸,是教学与科研成果的展示平台,在提升学生综合素质与创新能力方面具有其他教学形式不能替代的功能。

2.内在特征:三位一体

“学、研、演”创新型人才培养模式的内在特征是三位一体,主要体现在:在教学中不断加强创新研究,在科研中重视理论与实践的高度融合,将科研成果注入教学和艺术实践,并以舞台表演的形式展示创新型人才培養的成果,达到创新型人才培养的目标。

(1)教学与科研的关系。教学是大学之本,科研是学科发展之能。教学为科研提供基础理论和研究方法,使大学生在理论知识、基本技能和素质拓展方面达到参与科学研究的要求。而科研则为教学提供学科平台和知识素材。通过对教学中存在的问题和学科发展方向进行分析研究和思考总结,以此催生科研成果的诞生,再将科研成果注入教学当中,以促进教学改革与发展。

现代大学是知识发现和科技创新的重要阵地,教学与科研关系处理的好坏,直接关系到人才培养的成效。美国著名学者Burton R · Clark克拉克先生曾说:“In modern university education, nothing is more fundamental than relationship between teaching and scientific research.” 即“在现代大学教育中,没有任何问题比教学与科研之间的关系更为根本”。

(2)教学科研与艺术实践的关系。教学为艺术实践提供基础理论和实践方法,科研为艺术实践提供方向指导和实践素材,而艺术实踐则是教学科研成果的展示平台,为教学和科研提供感性认知和经验总结。艺术实践的经验和成果能够为课堂知识的学习提供感性认知,使学生更深刻的理解和掌握知识。同时,在艺术实践过程中能够获得发现问题的机会,从而催生新的科研方向,引领创新性的前沿作品。

“双一流”战略背景下,音乐专业远远不能仅停留在教学和科研之上,而应以教学为中心,以科研为学科发展动力,以艺术实践作为教学与科研成果的展示平台,最终将科研和艺术实践的经验总结反哺教学,从而达到创新型人才培养的目标。

3.核心目标:创新型人才培养

“学、研、演”人才培养模式紧密围绕创新型人才培养的核心目标而展开,探索教学、科研和艺术实践三位一体、系统融合的人才培养模式,突破原有课堂与实践、理论与技能、教学与科研分离的、僵化的人才培养模式,实现师生交叉互动,构建更有利于创新型人才培养的教学与科研平台,引导和鼓励学生主动参与教学、科研和艺术实践的全过程,强化和重视大学生理论知识和专业技能的实际应用能力,做到以音乐专业特色为依托,学以致用,教研相辅,实现音乐专业创新型人才培养质量的提升。

4.模式本质:对标“双一流”建设任务

“学、研、演”创新型人才培养模式的本质,与“双一流”战略“培养拔尖创新人才、传承创新优秀文化和着力推进成果转化” 的建设任务一一对标。

(1)培养拔尖人才:本模式以创新型人才培养为核心目标,重视课堂与实践、理论与技能、教学与科研的有机融合,充分发挥学生个体优势,大力推进个性化培养,全面提升学生的综合素质,拓展国际视野,提升科学精神和创业意识,努力培养能研究、能创编、能组织、能表演的创新型人才。

(2)传承创新优秀文化:本模式高度重视地方高校作为传承地域文化特色和区域传统音乐文化遗产主要阵地的重要功能,通过构建传承和创新优秀文化的理论研究和艺术实践平台,推进科学研究与艺术实践的深入融合,加强对地域文化特色和区域传统音乐文化遗产的保护,实现传承和创新我国优秀文化的目的。

(3)着力推进成果转化:本模式着力推进教学、科研和艺术实践有机对接的成果转化,促进课堂教学与社会资源、教学活动与科研工作、基础理论与艺术实践的深度融合,构建以校园和社区为中心的具有音乐专业特色的艺术实践展示平台,实现音乐专业服务校园、服务社会的目的。

三、“学、研、演”创新型人才培养模式的运行策略

1.重视教学之核心地位

教学,乃大学之本,是“学、研、演”创新型人才培养模式的核心内容。通过教学改革和教学法研究,创新教学模式,引入多种高科技智能化教学手段,用以提升创新型人才培养质量。

(1)提升人才培养质量,应以教学改革为主线。教学改革,需以人为本,即以学生成才为原则。德国著名的存在主义哲学家卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯在《什么是教育》中阐述:“教育是人的灵魂的教育,而非理性知识和认识的堆积”。但令人遗憾的是,过去中国应试教育完全忽略了教育的本质,将学校变成了一个效率颇高、流水线式的生产车间,忽视了学生的个体差异和创新思维的开发,应试教育培养的学生可以说是千篇一律的批量产品。

音乐专业的教学改革应高度重视学生的个体差异和专业差异,以人为本,因材施教。不断加强专业内涵建设,着力提升专业人才培养质量,使教学的内涵与外延都能紧跟时代发展的步伐,满足现代大学对教学质量的要求。音乐专业的教学改革还应关注创新2.0下“互联网+” 的新业态特征,充分利用网络资源,掌握网络教学、多媒体、微课、慕课等多种前沿教育技术,学习先进教学理念,开辟多种“课堂”,努力提升音乐专业教学水平。然而,绝大多数高校教师都受困于当前职称评价体系和岗位考核体系的制约,将绝大部分精力都投入到科研中,忽视了教学的重要性和教学改革的紧迫性,不利于拔尖创新人才的培养。

(2)培养创新人才,需转变教学模式。过去“照本宣科式”和“填鸭式”的应试教育教学模式,已经严重阻碍了学生创新思维的发展,那种被标准化的思维模式和毫无活力的知识结构,已经不适应21世纪经济社会对人才的需求。因此,音乐专业教育应积极探索多元化、立体式的,教学、科研与艺术实践三位一体的教学模式。

音乐专业课程体系涵盖理论知识、专业技能和艺术实践三个部分,内容应相互融合,互相渗透,成为互联互通的有机整体。在课堂教学中应有基础知识的理论讲授,旨在构建宽厚的知识结构;也应有针对教学内容和科学研究具体问题的研讨,使教学内容更具研究性和前沿性;也应将理论与实践相融合,创新教学形式和考核体系,提升教学效果。诸如音乐史、民族音乐等理论性较强的课程,应在教学进程中充分发挥学生具备的专业特长,用以展示教学内容,在课程考核中除了采用传统闭卷考试以外,还可将全新的考查方式“讲解音乐会”纳入考核体系,真正体现“学、研、演”创新型人才培养模式的内涵和本质。

2.积极推动音乐与其他学科的交叉融合

学科交叉是指学科之间或跨学科的研究活动,是现代大学学科发展的必然要求,学科交叉的研究过程和结果构成了交叉学科。“自然界的各种现象之间本来就是一个相互联系的有机整体,人类对于自然界的认识所形成的科学知识体系也必然就具有整体化的特征。现代科学则既高度分化又高度综合,而交叉科学又集分化与综合于一体,实现了科学的整体化。”在学科交叉融合进程中,会蕴含新的学科生长点,衍生出新的科学前沿。过去很多重大科学难题和全球性问题无法在单一学科中找到解决问题的有效途径。而实践证明,学科交叉是最有可能产生重大科学突破和解决上述问题的重要方式,也是落实《方案》提出的“支撑国家创新驱动发展战略、提升我国高等教育综合竞争力、培养拔尖创新人才”的重要举措。

不同学科或跨领域学科之间的交叉融合衍生了大量重要的新兴学科,如自然科学内部各分支学科之间(化学与物理学)的交叉形成了化学物理学,分子生物学与计算机科学的交叉形成了生物信息学等;再如技术科学与人文社会科学之间(网络技术与语言科学)的交叉形成了网络语言学等。过去二十年,音乐学科与其他科学之间已然衍生了众多交叉学科,主要有音乐社会学、民族音乐学、音乐心理学、音乐治疗学等。除此之外,音乐学科与其他科学未来也可能在某些领域会衍生出更前沿的交叉学科,如音乐表演与计算机科学,乐器学与物理声学、材料科学以及民族音乐学与设计学之间的交叉融合。这些交叉学科的衍生,能够产生提升高校音乐专业综合竞争力、培养拔尖人才和服务经济社会发展的巨大动能。

(1)音乐表演与计算机科学

音乐表演是音乐的再创作活动,通过乐器演奏、人声歌唱等多种艺术手段,将乐曲意涵通过乐音表现出来。对于音乐本体而言,这些乐音具有非视觉性的特征,其基本要素中的音准、节奏、音色、音强也是非视觉性的,看不见摸不着。对于综合类高校音乐专业大学生而言,音乐表演专业技能水平与专业音乐院校相去甚远,音乐基本要素准确性的掌握也较差,加之传统的音乐表演教学模式无法用相对准确的、看得见的标准予以界定,这一直都是困扰音乐表演教学的重要难点。

随着交叉学科的不断发展,我们大胆提出构建音乐要素视觉化辅助教学体系的构想。音乐要素视觉化辅助教学体系,是利用现代计算机建模技术,建立音准、节奏、音色、音强等基本要素的数学标准模型,构建音乐基本要素数字化、参照物化和视觉化的对照体系,为音乐表演教学提供视觉化、可参照的教学辅助功能。具体做法是将乐器演奏或人声演唱的乐声输入电脑,将乐声的数值模型与对应的计算机标准模型进行数值求解和对比分析,以颜色或形状区分正误与差异。音乐要素视觉化辅助教学体系,体现了音乐表演与计算机科学之间的交叉融合。

(2)乐器学与物理声学、材料科学

乐器学是以乐器为研究对象的学科。乐器结构、制作材料、振动和共鸣方式的不同决定了它们都有其特定的音色。任何一件乐器的生产,除了精美外观造型设计之外,更为重要的是良好声学品质的建立,乐器制造对于乐器发声部件的振动方式和制作材料的选择都非常严格。因此,乐器学与物理声学、材料科学息息相关,它们的交叉与融合对于提高乐器音色品质具有极其重要的意义。

①乐器声学:是乐器学与物理声学交叉而形成一门新兴学科。乐器声学从理论上阐明乐器的发音原理、结构与功能的关系,通过对声压、时程和频谱物理参量的数学计算,使乐器结构、振动、共鸣和击发方式等数字化、标准化,为提升乐器音色质量、制作工艺和乐器演奏技术提供指导性建议。以中国著名民族乐器二胡为例,二胡在发声原理、振动和共鸣方式等方面,还存在着噪音不易避免、音量较小等弊端,这些弊端实质上是擦弦方式和运弓力度的问题。千百年来,二胡擦弦方式一直采用竖弦横擦且在两弦之间擦奏的方式,不利于良好音色的展现。同时,如若运弓力度大,音量就大但容易产生噪音;如若运弓力度小,音量就小,虽不易产生噪音,但也不利于良好音色的展现。解决问题的根本途径在于,运用物理声学的相关原理和对物理参量的计算、统计和对比,在频谱中找到能够保障二胡音量较大但又不出噪音的频谱区间,寻求右手运弓力度和良好音色展现之间的契合点,对二胡演奏者来说具有非常重要的指导性意义。

②乐器材料学:是乐器学与材料科学交叉而形成的一门新兴学科。乐器材料学是将相关材料的组织结构、性质、生产流程和使用效能等材料学原理,应用到乐器材料选择、制作工艺提升和维修方式创新等方面,对于乐器本体的发展和完善具有重要作用。每件乐器由于制作材料的不同,其音色也就千差万别。还以二胡为例,由于二胡部分制作材料依然找不到理想的替代品,因此长时间制约了乐器本体和演奏技巧的发展。目前二胡的制作材料主要由木材和皮革两个部分组成,木材的优劣和蟒皮的选取部位都会直接影响音色质量。木材主要有乌木、黑檀、紫檀、红木之分,其中尤以紫檀和红木最多,因其结构细密、均匀,质地坚硬度高,在气候变化情况下木料伸缩性小等特征,音色质量和稳定性较高高;而皮革则选择蟒皮制作共鸣体,高档二胡对于蟒皮的厚薄、张力大小和所取部位等要求非常高。鉴于蟒皮属于动物皮革之故,诸如澳大利亚、日本、英国等众多国家对动物皮革的出入境管理非常严格,各种国内演出团体在出境文化交流时,一般都会碰到类似二胡、手鼓等乐器因涉及动物皮革而不允许入关。

(3)民族音乐学与设计学

民族音乐学,是对具体文化背景下的音乐进行研究的学科,它除了以乐谱、有形材料和文字记载方式保存下来的音乐作为研究对象之外,民族音乐学更多是对民间口头流传的音乐进行挖掘、收集、整理、分析和研究。

过去,对民族民间音乐和非物质文化遗产的保护大多以博物馆式的传承方式为主,政府也对民间艺人、非遗传承人和濒临消亡的民间音乐进行政策扶持和经费支持。但几十年的实践证明,想要让人民群众主动去了解和学习民族民间音乐,主动到博物馆去认知非物质文化遗产的特征和精髓是不现实的。因此,民族音乐学与设计学的交叉融合,为民族民间音乐和非物质文化遗产的保护和传承提供新的途径和机遇,并将其研究成果纳入到蒸蒸日上的、无限广阔的旅游产业中去,使旅游产业逐渐成为民族民间音乐和非遗保护传承的优质平台,在此平台上进行音乐文化的衍生品開发,将千百年来中国优秀的、无形的音乐文化遗产产品化。

现代大学具备学科交叉的学科优势和研究能力,在古代音乐文化遗产和民族民间音乐中捕获文化符号,并将符号无限扩大、夸张、创造和设计,最终以产品的形式投入旅游市场,让这些鲜为人知、难得一见的音乐文化成为人们生活中随处可见、随时观赏的艺术品,实现保护和传承中国优秀音乐文化遗产和民间传统音乐的目的。

3.加强地域文化特色研究,构建服务校园、服务社区的实践平台

中华民族,泱泱大国,五千年的历史积淀了光彩夺目的传统文化遗产。目前,中国音乐类非物质文化遗产和民间传统音乐文化名录众多,分布在我国960万平方公里的土地上,这是丰富且珍贵的历史文化资源。音乐学科的发展应从高校所在地的地域文化特色和区域传统音乐文化遗产中汲取营养,深入挖掘其内在本质和外在特征,充分发挥科研反哺教学与艺术实践的作用:一是以稳定的科研方向丰富课堂教学内容,在教学中增强学生对中国传统文化的认知度;二是以科研成果作为艺术实践素材的重要来源,在地域文化特色理论研究的基础上,将本区域的传统音乐文化遗产以创作或二度创编的形式搬上舞台,在艺术实践中展现传统音乐文化的魅力,逐渐形成和构建音乐学科特点和专业特色。

校园和社区是展示科研成果和进行艺术实践的重要平台,也是提升社会影响力和专业美誉度的关键环节。音乐与校园文化密不可分,音乐拥有其他校园文化形式不具备的优势,即高展示度和高美育度。音乐专业应该以普及音乐文化知识为己任,将地域文化特色和传统音乐文化遗产纳入高校课堂教学中,使课堂资源与社会资源紧密结合,在高雅艺术进校园、音乐社团发展、音乐会讲座、大型文艺汇演等方面丰富校园文化形式,夯实中国优秀文化传统底蕴,展现校园文化风貌,实现音乐专业服务校园,提升学校美誉度的目的。

社区是若干社会群体或社会组织聚集在某一个区域内形成的生活上密切关联的大家庭,是社会有机体最基本的单元。音乐与社区文化建设也是密不可分的,音乐对于融洽人际关系、促进社会和谐、提升文化品位、纯正社会风气、陶冶群众情操等具有特殊的功能和作用。音乐专业应从专业建设出发,充分调研区域内不同社区的人文特征,结合地域文化特色和区域传统音乐文化研究,以具有浓厚文化底蕴的群众文艺演出活动、社区音乐社团培训、音乐知识普及、经典音乐作品鉴赏等方式,构建音乐专业与社区文化的共建平台,以提升音乐专业美誉度和社区文化建设层次。

参考文献:

[1]统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案[Z].2015(10).

[2]统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案[Z].2015(10).

[3]荀玮;杨帆.音乐教育对智力开发的作用[J].科学大众(科学教育),2011(3).

[4]Clark,B.The modern integration of research activities with teaching and learning[J].Journal of Higher Education,1997,68(3).

[5]【德】卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯.什么是教育[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1991(3).

[6]学科交叉与交叉科学的意义[J].中国科学院院刊,2005(1).